电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱的Meta分析*

2019-05-06傅林辉安军明杨鹏程

傅林辉,安军明,张 鼎,杨鹏程

(1.陕西中医药大学研究生院,陕西 咸阳 712046;2.西安市中医医院针灸科,陕西 西安 710021)

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是现代社会人类致残率最高的疾病之一,可导致损伤平面以下不同程度的感觉和运动功能障碍[1]。国外相关调查结果显示,SCI的发病率约为(10~83)/100万,北京地区的一项调查显示SCI的发病率高达600/100万[2-3]。脊髓损伤能引起除躯体瘫痪外的其他神经功能障碍,神经源性膀胱(neurogenic bladder,NB)就为 SCI最常见的并发症之一,所导致的肾功能衰竭是SCI患者死亡的主要原因之一。针对我国1976年唐山地震脊髓损伤患者的一项回顾性研究发现[4],地震37年后由SCI后NB所引起的死亡排在首位。SCI后NB不仅导致患者生存质量严重下降,给家庭、社会带来巨大的负担,还会直接影响患者生命,应当引起我们的高度重视。

清洁间歇性导尿、膀胱功能训练、手术治疗、药物治疗是目前国际上常用的SCI后NB的治疗方法,但因脊髓损伤的病理机制复杂,这些治疗方法仍然难以取得满意的临床疗效[5],寻求SCI后NB的最佳治疗方案仍然是目前迫切需要解决的问题。近年来相关临床研究[6-24],在脊髓损伤后使用电针可进一步改善神经源性膀胱,在中医临床被广泛应用。本研究遵循循证医学原则对电针治疗SCI后NB的疗效及安全性进行Meta分析,以期为临床提供循证医学证据。

1 资料与方法

1.1 资料来源及检索策略 电子检索中文和英文数据 库 :The Cochrane Library、Clinical Trial、Pubmed、Google Schalor、中国知网(CNKI)、万方数据库(WF Data)和维普数据库(VIP Data),检索时间为 2019年6月1日之前发表的所有有关电针治疗SCI后NB的随机对照试验(RCT)。根据数据库特点采用主题词(MeSH)结合自由词检索,中英文检索词分别为:电针(electroacupuncture)、针灸(acupuncture)、脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)、尿潴留(urinary retention)、尿失禁(urinary incontinence)、神经源性膀胱(neurogenic bladder,NB)、随机(randomized)。

1.2 纳入标准 ①研究类型:临床随机对照试验;②研究对象:明确诊断为SCI后NB(具体分型不限),包括尿潴留、尿失禁、逼尿肌亢进等;③干预措施:对照组仅常规治疗(包括康复训练、常规内科治疗等),治疗组在对照组的基础上接受电针治疗(电针仪型号、电针选穴和刺激参数不限);④疗效评价指标:至少包括以下一项评价指标:尿流动力学检测、排尿日记、有效率、不良反应。

1.3 排除标准 ①内容重复的文献;②非随机对照试验;③总样本量小于20例;④基础研究、动物实验类文献;⑤医学综述、个案报道等文献;⑥会议、学位论文;⑦无疗效评价标准的文献。

1.4 文献筛选 2名研究人员(傅林辉、张鼎)分别检索数据库文献,将检索所得文献的题录导入EndNote X9文献管理系统,自动筛选重复文献,再依据纳入与排除标准对所获得的文献进行逐一阅读,决定取舍。最后,2名研究者交叉核对所获得的文献,如有疑问则所有研究者讨论决定是否纳入。仔细阅读符合纳排标准的文献,提取文献作者、发表年份、期刊、人口统计学资料、临床特征、干预措施、治疗周期、疗效指标、不良反应等信息。

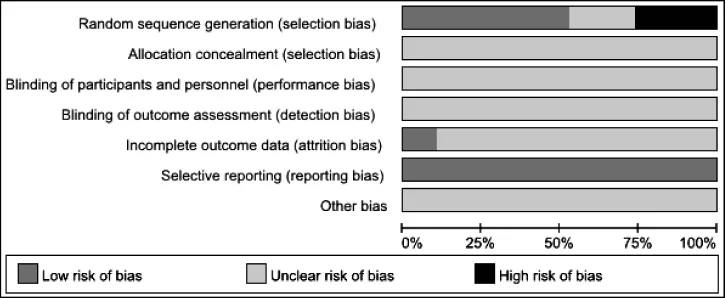

1.5 方法学质量评价 2名研究者(傅林辉、张鼎)依据Cochrane协作网提供的偏倚风险项目评估手册,独立对纳入文献进行风险偏倚评估。主要包括:①选择偏倚:随机顺序的产生和随机方案的分配隐藏;②实施偏倚:对研究人员、受试者采用盲法;③测量偏倚:对结果测评者施盲;④失访偏倚:结数据的完整性;⑤报告偏倚:选择性报告研究结果;⑥其他方面的偏倚来源。各指标均采用“偏倚风险低”“偏倚风险不确定”“偏倚风险高”的标准进行判定:若2名研究者意见分歧,所有研究人员一致讨论决定。

1.6 统计学分析 采用RevMan5.3分析软件进行数据处理。二分类变量采用相对危险度(RR)及其95%可信区间(CI)表示,连续性数据采用均数差(MD)及95%CI表示。根据I2检验判断异质性:若I2<25%认为同质性较好,采用固定效应模型;25%≤I2≤75%表明无明显临床异质性,采用随机效应模型分析;若I2>75%则表明异质性显著,进一步采用亚组分析。

2 结果

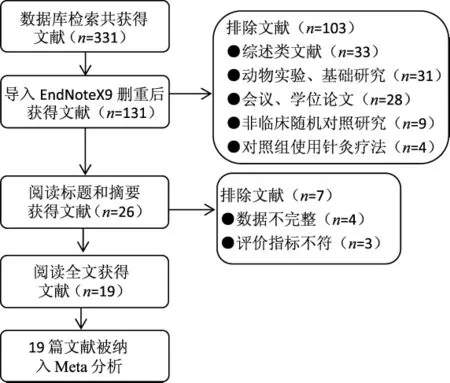

2.1 文献检索结果 电子初步检索共检索出文献331篇,其中中文文献253篇,英文文献78篇。依据纳入与排除标准筛选,阅读文题、摘要及全文后最终纳入文献19篇,均为中文文献,共1 356例样本,其中治疗组686例,对照组670例。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

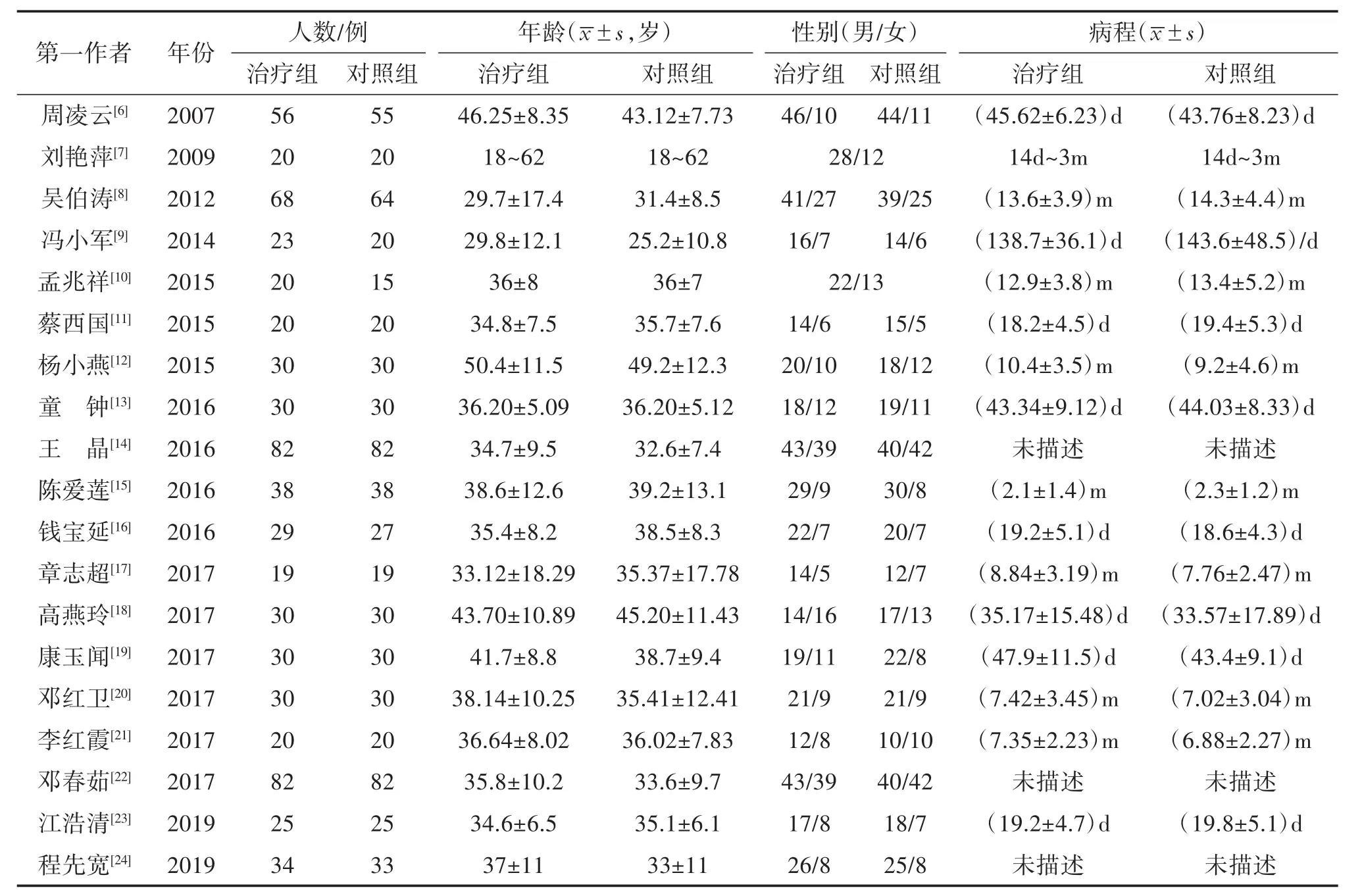

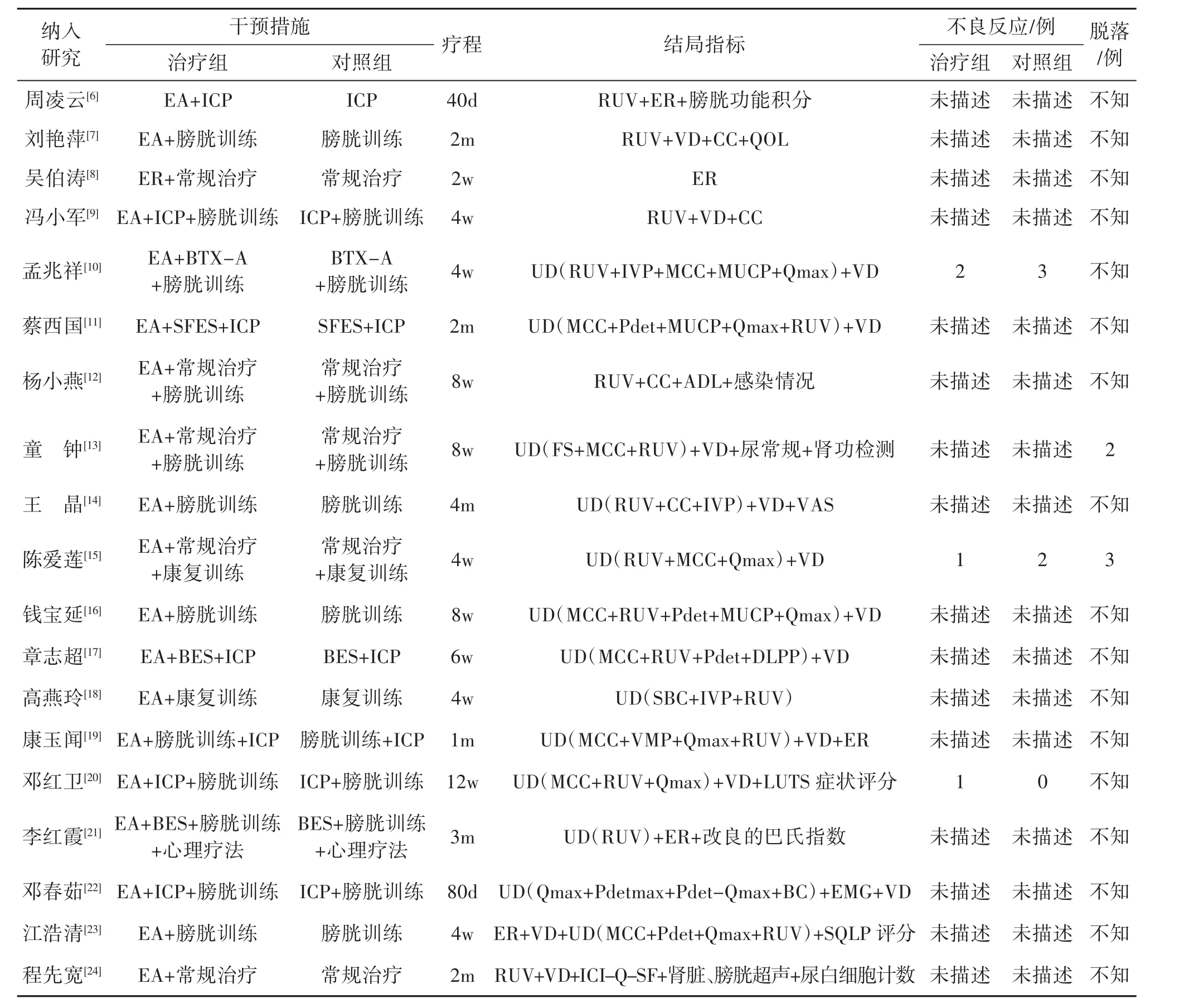

2.2 纳入研究的基本特征与方法学评价 对纳入文献的基本特征进行归纳总结,所纳入的文献发表时间从2007年8月至2019年6月,纳入的研究在年龄、性别、病程等比较差异均无统计学意义(P>0.05),具体基本特征见表1。研究对象的干预措施、治疗周期、评价指标、不良反应、脱落情况等具体见表2。纳入的 19 项研究中,9 项研究[8,10-12,14,16,20,21,23]使用了随机数字表法,1项研究[19]使用分层随机化法,5项研究[6,13,17,18,22]仅提及“随机”字样,未具体说明随机方法,4 项研究[7,9,15,24]使用的随机方法不正确,故被评估为高度偏倚风险;19项研究均未对分配隐藏的实施进行描述;因针灸疗法的特异性,对医者及受试者难以实现双盲,所纳入研究也均未提及盲法的实施;3 项研究[10,15,21]报告了不良反应,2 项研究[10,15]解释了脱失情况,退出的病例不会影响整体的结局评定;所有研究均报告了预先设定的指标,不存在选择性报告结果,因此属于低偏倚风险;19项研究均未描述其他偏倚。详见表2、图2、图3。

表1 纳入研究的人口统计学特征

表2 各项研究的临床特征

图2 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱纳入研究每个偏倚项目的风险评价

图3 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱纳入研究产生偏倚风险项目所占百分比

2.3 Meta分析结果

2.3.1 有效率 5 项研究[6,8,19,21,23]计算了有效率,合并后I2=0%,具有较好的同质性。电针组治疗脊髓损伤后神经源性膀胱的治疗有效率明显高于对照组,差异有统计学意义 [RR=1.38,95%CI(1.22,1.56),P<0.000 01](见图4)。

图4 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱电针组与对照组有效率比较

2.3.2 膀胱残余尿量 纳入的研究中有17个研究[6-7,9-21,23,24]记录了膀胱残余尿量,汇总后I2为93%,异质性较大,无法进行合并分析,根据NB的不同类型表现进行亚组分析。当纳入研究均表现为尿失禁型神经源性膀胱时,结果显示电针组对患者膀胱残余尿量的改善较为明显[MD=-14.32,95%CI(-23.56,-5.07),P=0.002],差异具有统计学意义;在研究均为尿潴留类型的神经源性膀胱时,结果显示两组的疗效相当[MD=-46.39,95%CI(-115.87,23.09),P=0.19];尿失禁、尿潴留混合的研究有2项,分析结果显示差异无统计学意义 [MD=-30.18,95%CI(-65.98,5.62),P=0.10];在未具体说明神经源性膀胱类型的亚组中,异质性较大(I2=96%),无法进行合并分析,除2项研究[15,21]外,均表明电针可以有效减少膀胱残余尿量(见图5)。

图5 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱电针组与对照组膀胱残余尿量比较

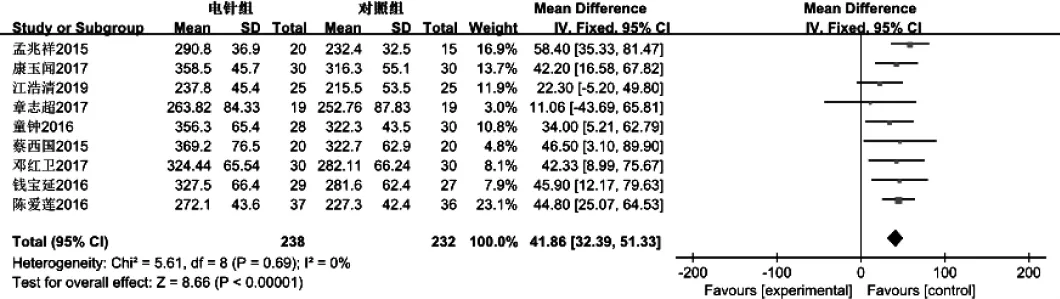

2.3.3 最大膀胱容量 9 项研究[10,11,13,15-17,19,20,23]记录了最大膀胱容量,合并后I2=0%,同质性较好,采用固定效应模型分析 [MD=-41.86,95%CI(25.07,64.53),P<0.000 0],电针相较于单纯常规治疗,可以有效增加膀胱最大容量,差异具有统计学意义(见图6)。

图6 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱电针组与对照组最大膀胱容量比较

2.3.4 最大尿流率 8 项研究[10,11,15,16,19,20,22,23]检测了最大尿流率,合并后I2=29%,无明显异质性,采用随机效应模型。结果表明,电针对脊髓损伤后神经源性膀胱最大尿流率的改善要由于单纯常规治疗,结果具有统计学意义 [MD=1.15,95%CI(0.40,1.89),P=0.002](见图7)。

图7 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱电针组与对照组最大尿流率比较

2.3.5 最大尿道闭合压 3项研究[10,11,16]检测了最大尿道闭合压,异质性检验I2=5%,选择固定效应模型分析[MD=5.86,95%CI(2.41,9.32),P=0.000 9],表明电针组对最大尿道闭合压的改善要优于对照组,2组差异具有统计学意义(见图8)。

图8 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱电针组与对照组最大尿道闭合压比较

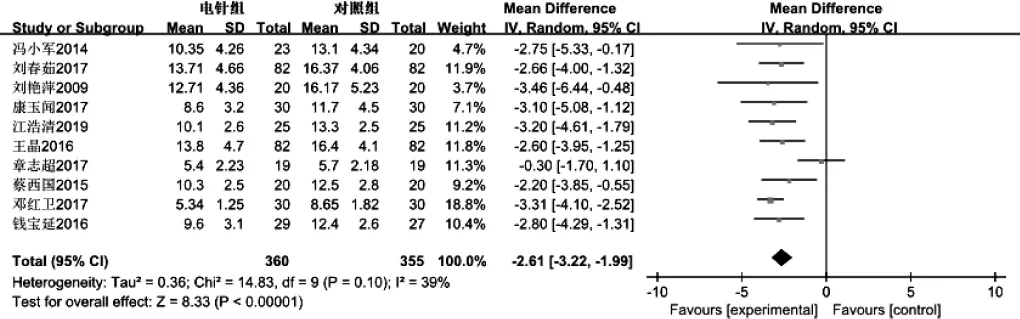

2.3.6 日平均排尿次数 10 项研究[7,9,11,14,16,17,19,20,22,23]在排尿日记中记录了日平均排尿次数。异质性检验I2=39%,采用随机效应模型分析[MD=-2.62,95%CI(3.22,-1.99),P<0.000 01],结果表明电针可以减少脊髓损伤后神经源性膀胱患者的平均排尿次数,差异具有统计学意义(见图9)。

图9 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱电针组与对照组日平均排尿次数比较

2.3.7 不良事件发生率 3项研究[10,15,20]对研究中所发生的不良反应事件进行了具体描述,I2=0%,组间具有较好的同质性。分析结果表明,电针治疗不会增加不良事件的发生率 [MD=0.71,95%CI(0.22,2.31),P=0.57],组间差异无统计学意义(见图 10)。

图10 电针治疗脊髓损伤后神经源性膀胱电针组与对照组不良事件发生率比较

3 讨论

脊髓损伤可直接损害脊髓内相关的排尿中枢或破坏上下神经传导通路,根据损伤的部位不同,引起不同类型的下尿路功能障碍,患者发生尿失禁、尿潴留、或者合并两者,增加了泌尿道感染以及膀胱输尿管返流甚至肾功能衰竭的风险。诸多研究[25-28]利用电刺激膀胱或脊髓等人体不同的部位,以恢复膀胱功能,都不同程度取得一定的疗效。祖国医学认为SCI属于督脉损伤,其引起的排尿障碍属于“膀胱气化不利”范畴,脊髓损伤后气血瘀滞,经络受损,经气不畅,膀胱调控功能下降,开阖失司,小便无法随意排出[30]。针灸作为中医学的重要组成部分,具有疏通经络、调气和血、平衡阴阳等作用。中医古籍中关于针灸治疗小便不利的记载颇多,《针灸大成》谓:“八髎兼治疝气、淋浊、带下、月经病、二便不利等局部之病”,《席弘赋》谓:“小便不禁关元好”,沿用至今以指导临床。电针结合了电刺激和针刺效应,近年来,电针治疗SCI后NB的研究不再局限于临床,越来越多的基础实验研究证明了电针对SCI后NB的作用机理。元小红等[31]研究发现腰骶部电针刺激可以提高损伤脊髓局部神经生长因子NGF及其高亲和力受体TrkA的表达,抑制局部神经细胞凋亡,促进神经再生。鲍秋影等[32]的研究证实电针可促进bcl-2、抑制bax的表达,抑制膀胱细胞凋亡,保护受损的膀胱逼尿肌组织。

Meta分析结果表明,电针组治疗脊髓损伤后神经源性膀胱的有效率要高于对照组。纳入的文献在最大膀胱容量、最大尿流率、最大尿道闭合压等尿流动力学检测指标具有较好的同质性,Meta分析结果表明电针治疗组优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。在对膀胱残余尿量进行Meta分析时,纳入的研究异质性较大,进行亚组分析,发现当纳入研究均表现为尿失禁型神经源性膀胱时,电针治疗组可以更好的减少膀胱残余尿量。纳入的19项研究有3项研究记录了不良反应事件,Meta分析结果表明,电针的安全系数较高,不会增加不良反应事件的发生。

本次研究也存在诸多不足之处:受条件所限,仅检索中英文文献,可能会遗漏部分高质量的外文文献;所纳入的研究均为小样本研究且文献质量普遍偏低,在实验方法设计上均存在一些问题,主要表现为随机方法使用模糊或者不当、分配隐藏不明、未明确说明是否施盲以及缺少随访记录等方面。虽然存在诸多的不足之处,但仍能在一定程度上说明电针对SCI后NB的有效性,包括减少膀胱残余尿量、改善最大膀胱容量、最大尿流率、以及最大尿道闭合压等,值得临床借鉴。在此后的研究中,希望研究者可以严格遵循CONSORT原则,设计严谨的大样本、多中心的RCT,提供更加可靠的循证医学证据,为脊髓损伤后神经源性膀胱这一世界性难题提供“中国方案”。