杂草稻抗白叶枯病基因的筛选与鉴定

2019-05-05王威豪刘百龙石瑜敏韦善富

伍 豪, 王威豪, 刘百龙, 周 行, 石瑜敏, 韦善富

(1.广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室, 广西 南宁 530007; 2.广西农业科学院 水稻研究所/广西水稻遗传育种重点实验室/国家水稻改良中心南宁分中心, 广西 南宁 530007; 3.广西农业科学院 植物保护研究所,广西 南宁 530007)

水稻白叶枯病(Bacterial blight,BB)是一种严重影响水稻产量的细菌性病害,发掘白叶枯病抗源,培育抗性品种,是防治该病最经济有效的途径。近年来,从野生稻中已经发掘出不少新的抗白叶枯病基因,作为同样具有很强抗逆性和适应性的杂草稻却鲜有抗性基因被发掘。杂草稻作为稻种资源的一个特殊类型,具备野生稻和栽培稻的生物学特性,相对于野生稻,杂草稻的特殊生物学性状和抗逆性等优良性状更易于在育种中被直接利用,是水稻品种改良的重要育种资源[1]。WANG等[2]研究表明,杂草稻同栽培稻都是AA基因型,相互之间不存在生殖隔离,两者能够自然杂交。郭俊祥等[3]研究发现,在杂草稻和普通栽培稻的杂交后代中可筛选出符合育种要求的单株。张忠林等[4]研究表明,杂草稻具有丰富抗源,是抗性基因的供体或载体,可应用于水稻品种的选育中。王丽丽等[5]从杂草稻中检测到了Pita、Pid2、Pid3等抗稻瘟病基因。虽然已有不少学者开展了对杂草稻的研究,但这些研究大多集中于杂草稻的生物学特性和危害上,对其有利基因的发掘利用研究很少。杂草稻在长期的自然选择中积累了大量的抗病基因,但目前鲜见有对杂草稻抗白叶枯病基因展开鉴定分析的报道。为进一步发掘杂草稻中的抗白叶枯病基因,笔者等通过人工接种鉴定和分子标记检测相结合的方法,对148份杂草稻中的抗白叶枯病基因进行发掘和鉴定,旨在为水稻白叶枯病抗性育种提供基础材料和理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

参试材料为韩国收集于部分亚洲水稻产区的杂草稻种质资源,共148份,感病对照品种为TN1。于2014年春季种植于大田抗病鉴定圃内进行初次鉴定,并于当年晚季进行重复鉴定。参试菌株为华南籼稻区白叶枯病优势菌株(Ⅳ型)。含抗白叶枯病基因Xa23、Xa21、Xa7的水稻材料IRBB23、IRBB21、IRBB7,作为PCR检测时的抗性对照。

1.2 试验方法

1.2.1 接种鉴定 取出保存于-80℃冰箱的白叶枯病菌,待其融化后在NA培养基上划线,然后置于28℃恒温箱中进行活化培养,48 h后将活化好的病原菌取一环于NB培养液中进行扩大培养,在28℃恒温箱中培养24 h后,将菌液配制成浓度为 1×10-9cfu/mL的接种菌液。采用剪叶法在分蘖盛期接种,接种20 d左右进行病情调查。病情按病斑占叶片总面积的百分比分级[6]:0~3.0%为高抗(HR),4%~12.0%为抗(R),13%~25.0%为中抗(MR),26%~50.0%为中感(MS),51%~85.0%为感(S),86%~100.0%为高感(HS)。

1.2.2 PCR鉴定

采用CTAB法提取杂草稻基因组DNA[7]。Xa21的引物为PTA248[8],Xa23的引物为M-Xa23[9],Xa7的引物为RM20582[10],引物由上海生工生物工程股份有限公司合成,引物序列见表1。PCR反应体系为10 μL,5 μL 2×Taq PCR MasterMix(含Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2),1 μL 模板,1 μL 引物,3 μLdd H2O。反应程序:95℃预变性5 min;95℃变性30 s,55℃退火(温度随引物而异)30 s,72℃延伸45 s,35个循环;72℃延伸10 min,20℃停止、保存。 PCR扩增产物用8%非变性聚丙烯酰胺凝胶进行电泳,再经银染、显影等程序,得到扩增条带。

表1 PCR鉴定所用引物序列

2 结果与分析

2.1 杂草稻抗白叶枯病稳定材料的筛选

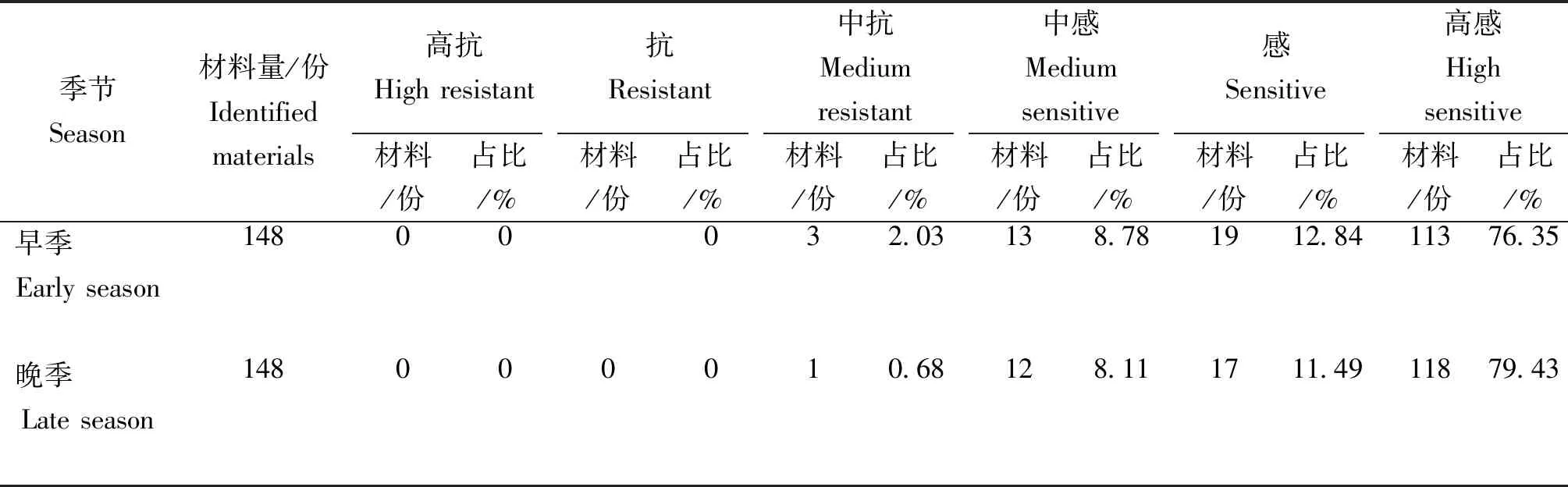

从表2看出,2014年早季,用Ⅳ型菌株接种20 d左右发现,对照TN1发病严重,表现高感白叶枯病;148份杂草稻中无高抗和抗水平的材料,中抗水平的有W3、W31、W132等3份材料,占参试材料的2.03%;13份材料为中感,占8.78%;19份材料为感,占12.84%;113份材料为高感,占76.35%。晚季重复鉴定发现,对照TN1为高感;仍未有高抗和抗水平的材料,只有1份材料W132为中抗,占参试材料的0.68%;12份材料为中感,占8.11%;17份材料为感,占11.49%;118份材料为高感,占79.43%。统计2次鉴定结果发现,只有W132材料在2次鉴定中均表现为中抗水平。表明,148份杂草稻材料中,只有W132对白叶枯病具有稳定的抗性,可以用于后续试验。

表2 杂草稻白叶枯病2014年接种鉴定结果

2.2 杂草稻抗性基因的鉴定

用Xa23基因的功能标记对接种后筛选到的抗病材料W132进行检测发现,在IRBB23中扩增出200 bp左右的抗病条带,在W132和感病对照材料TN1中扩增出大约350 bp的感病条带(图1),说明在W132中不含抗性基因Xa23。Xa21基因的功能标记检测表明,在IRBB21中扩增出1 000 bp左右的抗病条带,在W132和TN1中扩增出700 bp左右的感病条带,说明在W132中不含抗性基因Xa21。利用与Xa7基因紧密连锁的标记RM20582对IRBB7、W132、TN1检测表明,在IRBB7和W132中扩增出大约83 bp的抗病条带,在TN1中为感病条带,说明在W132中含有抗白叶枯病基因Xa7。

3 结论与讨论

杂草稻作为一种特殊的稻种资源,国内外对其研究由来己久,但多集中在起源、生物学特性以及生态控制等方面。近年来部分学者开展了杂草稻种质资源利用方面的研究,袁晓丹等[11]认为,杂草稻对环境具有很强的适应性,积累了大量的抗逆遗传因子,在水稻改良特别是在抗性育种上是优良的稻种资源库;SUH等[12]从米质、杂种亲合性、发芽特性、开花特性及抗性等方面对杂草稻开展了大量的研究,还尝试利用抗稻瘟病杂草稻进行水稻育种研究,同时分析了与韩国杂草稻低温发芽特性相关的QTL位点;曹卿等[13]利用标记ST10对江苏省部分地区杂草稻抗条纹叶枯病基因进行检测,发现有5份材料可能携带抗条纹叶枯病基因Stv-bi,可进一步在育种中利用。因此,开展杂草稻抗白叶枯病基因的发掘鉴定研究,可进一步提升杂草稻作为特殊稻种资源的利用价值。

前人对杂草稻中的抗稻瘟病基因和抗条纹叶枯病基因等抗病基因开展了鉴定,但鲜见有对杂草稻中的抗白叶枯病基因开展鉴定的报道。本研究利用华南籼稻区白叶枯病优势菌株Ⅳ型菌对148份杂草稻种质在早季和晚季进行重复接种鉴定,获得1份稳定的中抗白叶枯病的材料W132,在利用分子标记对具有广谱抗性的抗白叶枯病基因Xa23、Xa21及Xa7进行检测发现,W132中扩增出Xa23和Xa21基因的感病条带以及Xa7基因的抗性条带,表明W132中不含抗白叶枯基因Xa23和Xa21,含有抗白叶枯基因Xa7。本研究进一步印证张忠林等[4]的研究结果,杂草稻具有较多的抗逆性状,是一种改良栽培稻抗逆性的天然基因库,可直接用作保持系的选育,也可作中间材料用于恢复系的改良。因此,研究所获得的含有Xa7基因的杂草稻W132,可进一步运用到白叶枯抗病育种中,以拓宽水稻抗白叶枯病育种的材料基础,同时也为进一步发掘杂草稻中的抗白叶枯病基因提供理论参考。