建筑学人才培养方案增设《园林建筑设计》课程的必要性探讨

2019-04-26吴伟东张远兵周玉佳

吴伟东, 张远兵, 曹 稳, 周玉佳

(安徽科技学院 建筑学院, 安徽 凤阳 233100)

十九大报告提出生态文明建设是我国发展的千年大计,继续坚持绿水青山是金山银山理念,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献。这为未来城市建设指明了方向,同时也为建筑学专业人才培养改革方向寄予了新的课题。在生态文明时期,城市化进程需要关注对城市景观和生态的塑造,注重建筑与环境景观的关系,融合自然环境,传承历史文化,创造宜居公共空间。如民宿设计、特色小镇、绿色建筑、休闲农庄、街区改造等新模式的设计项目。所以建筑学专业的教学改革需要新知识、新理论和特色文化引入教学[1]。

园林建筑设计理念,空间的因地制宜,巧于因借,情景交融,不单是一般的实现其物质功能,在精神上和艺术上更注重给予人以强烈的象征性。空间处理尽量避免轴对称、整形布局,力求变化曲折、灵活布局。造型重视美观,力求与园林景观协调一致。装饰在细部装饰上精巧 ,既增加建筑本身的美观,又要以装饰物来组织空间。“巧于因借,随形制器”,在中国古典园林中一直都有体现,它根植于中国古典文化与哲学思想之中[2],具有丰富的传统文化载体。这些都具有着更为深邃的建筑学生态价值观。纵观好的建筑作品其中都有园林建筑设计手法的点睛之笔,贝聿铭的苏州博物馆新馆、王澍的中国美院象山校区都运用了借景、框景、步移景异、曲径通幽的设计手法。中国科学院院士彭一刚在《中国古典园林分析》中总结了传统园林建筑空间并作了详细的分析,可以看出其对园林建筑设计的重视。如图1-图3所示。建筑学学生在设计方法和理念上往往缺少了这些知识体系的传授,缺少了整体构思的设计,学校分散的传授该方面的知识,是不能足以加深学生对该方面的理解和认识,故需要考虑为学生增设《园林建筑设计》课程。

图1 苏州博物馆新馆Fig.1 The new Suzhou museum图2 中国美院象山校区Fig.2 Xiangshan central campus of China academy of art 图3 中国古典园林分析Fig.3 Analysis of the traditional Chinese landscape

1 《园林建筑设计》与《建筑设计》课程的相关性

《园林建筑设计》课程在建筑设计基础要求方面与建筑学专业有很多相似之处,在大一、大二时候建筑基础课为主,教学目的是对学生进行建筑设计入门的引导,大一的美术、建筑制图,大二的建筑初步、中外建筑史等课程都为《园林建筑设计》课程打下了基础。《园林建筑设计》与《建筑设计》课程人才培养体系的异同如表1。

表1 园林建筑设计与建筑设计的异同性

从表1的分析表格可以看出,《园林建筑设计》要求学生处理微观的层面问题要求更详细,更注重整体环境入手,激发学生的创造力与创新能力,将建筑本体与外环境同等地位推敲,不是对空间形式上的追求,而是将人在空间中真实的体会作为设计目标。建筑学专业培养下的学生更注重功能与形式的创造,往往缺少场景景观意向塑造及空间序列与环境对话模式的建筑创作,如步移景异的空间塑造,视觉空间的引导等设计内容。所以,园林建筑设计对建筑设计人才培养有着补充和更好的辅助作用。

2 当前建筑学专业人才培养的问题

在现阶段,传统教育的理念一直以来是建筑设计教育重要组成部分,只注重表面的设计,往往将环境与建筑空间分割开来或者考虑不够,整体意识缺乏。在这样的整体环境之下,学生都普遍缺乏创造力,没有很好地将传统的文化很好的表现在设计作品中,建筑设计过程中往往没将新的理念与传统文化结合起来,从而阻碍了建筑学科建筑设计人才培养的最终目的,不能真正的实现景观与建筑的融合。[3]虽然建筑学专业人才培养模式,经长期不断的教学实践和改进,已形成较为成熟的教学体系,但不断优化和完善课程体系结构、教学内容、教学方法等是其发展的必然。

2.1 教学知识体系的单一化

对于建筑学专业学生培养,教师教育背景往往为现代建筑教育知识体系,功能布局目前往往是重点知识传授,西方建筑设计理念的传授一直以来是重点,而对我国传统设计引导较少。教师知识体系导致学生受教知识面越来越窄。设计作品实用性与完整度并不理想,接地气的好作品不多。

2.2 学生作品相似程度大,千篇一律

传统课程体系使各门课程相对独立,由于对实践作品评判标准的统一化及风格导向等问题,使得学生作品相似性程度加大,导致了千篇一律的现象。

2.3 重功能轻整体,重形态轻技术

一般情况下,建筑学专业的主干课是建筑设计,包括居住建筑设计、公共建筑设计等。这些类型的课程往往贯穿于建筑学的整个教学过程,由于授课知识范围的轻重问题,往往功能和形态造型放在第一位,因此,学生往往较多地考虑功能和造型因素,对于人在整体环境中对各种因素的考虑甚少,对于传统建造技术和生态观考虑不足,这也使学生缺少了全面的学习和更好的指导[4]。

3 案例分析

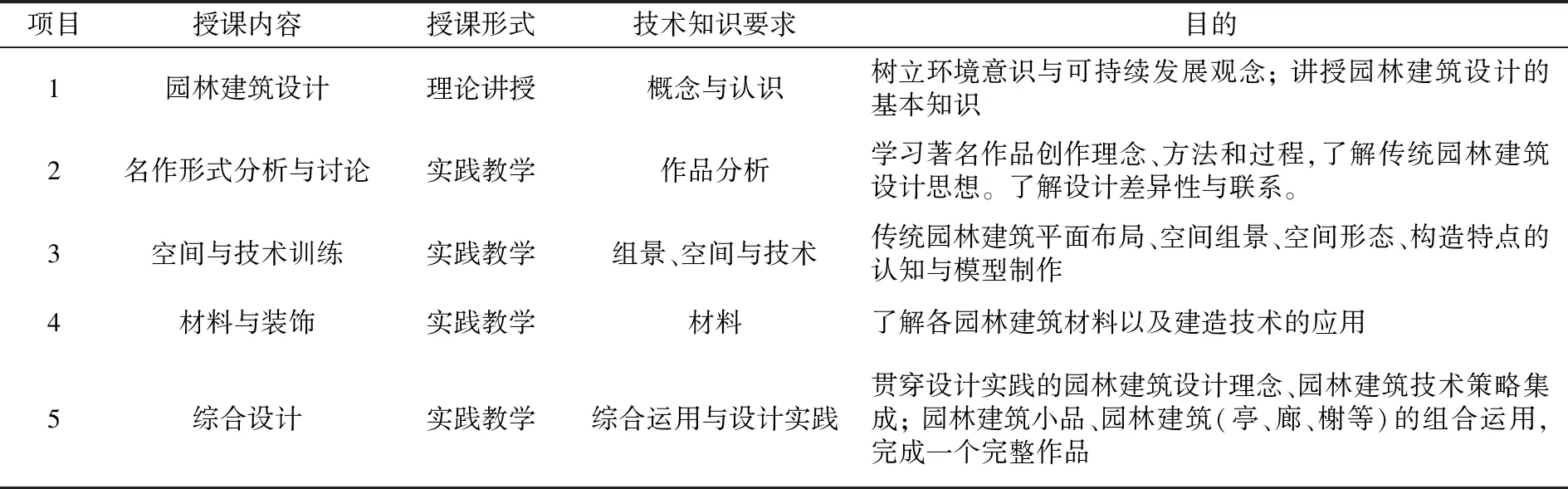

安徽科技学院建筑学院在2015年的人才培养方案中,在大三上学期开设了《园林建筑设计》课程,明显提高了学生的学习兴趣。在课程实践中让风景园林设计的教师参与其中,实现多元化设计教育。如多媒体教学、启发式教学、讲练结合教学、现场教学法、案例教学法以及开展第二课堂等。课时分配:理论学时占40%,实践学时占60%。课程考核主要由三部分组成:课程实验设计作业( 图纸模型)占 40%,出勤占15%,平时表现占15%,期末考核成绩占 30%。具体课程体系内容与框架详见图4和表2。

理论讲授环节:主要采用概念讲解、案例分析与讨论、课堂过程性考核、翻转课堂[5-6]等多元化课堂教学模式进行授课,目的是让学生充分掌握园林建筑设计的理论与方法,园林建筑的空间秩序、空间组合、园林建筑类型与构造特点,让学生熟悉传统文化在园林建筑中的体现以及造园手法的应用等知识体系,让学生树立环境意识和生态设计观,从而开拓学生的视野。

实践授课环节:主要采取三辅一主的实验设置模式,即1个主要综合课程设计和3个小训练。通过该方式授课,可以达到实践环节中尽可能包含更为全面的知识点,再经过综合设计过程将各知识点运用,将遇到的问题和各个环节灵活有机地贯穿起来。如空间与技术训练环节通过模型制作使学生很容易地将抽象的构成理论联系到三维的建筑空间上,设计过程中能把握建筑空间、造型和结构三者之间的关系[7]。如组景手法:传统造园组景就有18种方法, 即: 对景、借景、夹景、框景、隔景、障景、泄景、引景、分景、藏景、露景、影景、朦景、色景、香景、景眼、题景、天景,这些设计手法让学生理解并加以运用到设计空间中,不仅使他们掌握了设计精髓,而且还增加了设计的兴趣。

图4 园林建筑设计课程教学课程体系框架示意图

表2 园林建筑设计课程体系

4 结语

实践证明,《园林建筑设计》课程对于建筑学专业学生是一门重要的课程,通过让学生对造园思想与园林建筑空间组织的学习与实践,可以让学生开拓设计思想和设计理念,使其学会如何在设计现代建筑时,对人性化设计增添新的思路与方法。虽然经过长期的发展,建筑学专业的人才培养模式已较为成熟,但仍需要与时俱进,为了适应社会与人居环境的发展需求,提升建筑学专业学生设计能力。建筑学专业的教学内容、教学方法以及课程体系的优化要注重对园林建筑设计方面的挖掘和课程建设,为创新性建筑学专业人才培养模式提供支撑,为培养出优秀的建筑学人才提供保障。