角膜内皮失代偿患者302例临床分析

2019-04-23范祥雨洪佳旭徐建江

范祥雨 洪佳旭 徐建江

(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科 上海 200031)

角膜内皮细胞层的结构完整和功能健全是维持角膜正常生理作用的重要因素。内皮层细胞密度降低和内皮泵功能失调会导致角膜内皮失代偿,表现为角膜水肿浑浊,严重影响视力,是内眼手术后较常见的并发症之一[1]。因此,分析该病变的致病原因、手术方式、年龄及性别分布等临床资料对于广大临床工作者具有指导意义。但国内近10年来尚未有学者回顾分析角膜内皮失代偿的大样本数据并对其进行文献报道。

本文对2008年1月~2017年12月10年间因角膜内皮功能失代偿而来我院行角膜移植术的病例进行了回顾性研究,旨在分析该病变在10年间的不同病因及其占比,并了解10年间所采取的不同术式及其变化趋势,以期为之后的防治工作提供依据,为临床诊疗提供指导。

1 资料与方法

1.1 资料 收集2008年1月~2017年12月因角膜内皮失代偿在我院行角膜移植术患者的临床资料,对患者的年龄、性别、职业、致病原因、手术方式、以往眼部疾病史、既往手术次数等进行回顾性分析,有多次角膜移植手术史的患者(包括2次及2次以上)仅选择首次入院病史进行分析。本组病例共302例(310眼),其中男性159例(165眼)、女性143例(145眼)。患者年龄四分位数范围为43~68岁,中位数为56岁。

1.2 方法 根据病史、临床检查及术后病理诊断资料将患者病因分为:Fuchs角膜内皮营养不良(Fuchs endothelial dystrophy,FED)、先天性遗传性角膜内皮营养不良(congenital hereditary endothelial dystrophy,CHED)、青光眼、白内障手术、玻璃体视网膜手术、眼外伤、病毒性角膜炎和真菌性角膜炎。

1.3 统计学处理 应用SPSS 22.0软件对患者资料进行统计学分析。对不同时间段内同一病因以及同一术式构成比的变化采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

302例患者的310眼中,行穿透性角膜移植术(penetrating keratoplasty ,PKP)的,为131眼(42.3%);行角膜内皮移植(endothelial keratoplasty,EK)的,为179眼(57.7%)。角膜内皮移植患者中,行后弹力层剥除角膜内皮移植术(descemet’s stripping endothelial keratoplasty,DSEK)的,为168眼(54.2%);行深板层角膜内皮移植术(deep lamellar endothelial keratoplasty,DLEK)的,仅有11眼(3.5%)。

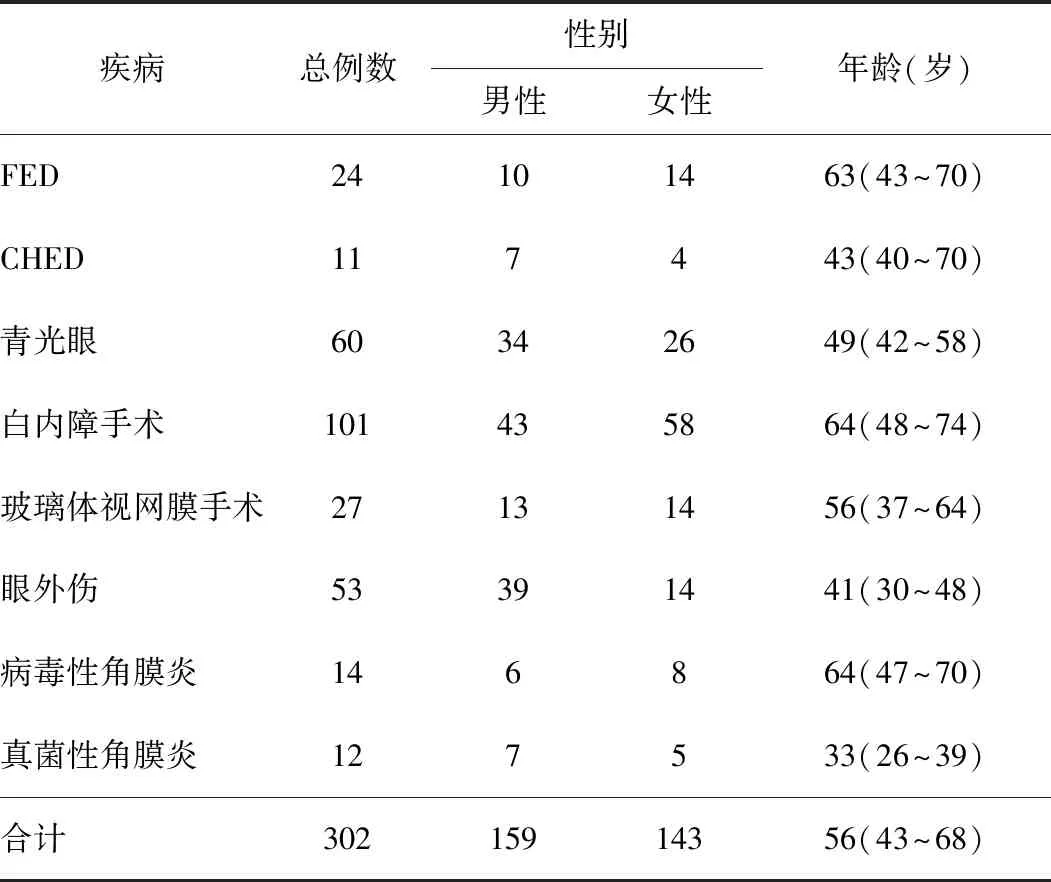

2.1 年龄和性别分布 302例患者中,男性159例,女性143例。45岁以下95例,45~59岁74例,60岁以上133例。FED患者为38~77岁,CHED患者为18~74岁,虹膜角膜内皮综合征(iridocorneal endothelial syndrome,ICE综合征)患者为31~74岁,白内障手术患者为15~88岁,抗青光眼手术患者为28~83岁,玻璃体视网膜手术患者为29~74岁,眼外伤患者为16~65岁,病毒性角膜炎患者为28~83岁,真菌性角膜炎患者为24~42岁。患者年龄分布中位数、四分位数范围及性别分布情况详见表1。

表1 各类病因的患者人口学特征(n)

注:由于302例患者年龄呈非正态分布,故采用中位数和四分位数范围(上四分位至下四分位数)描述

2.2 角膜内皮失代偿病因分布及变化 2008~2017年间角膜内皮失代偿的病因分布,按照构成比由高至低的顺序,分别为白内障手术101例(103眼,33.2%)、青光眼60例(62眼,20%)、眼外伤53例(55眼,17.7%)、玻璃体视网膜手术27例(27眼,8.7%)、FED 24例(25眼,8.1%)、病毒性角膜炎14例(15眼,4.8%)、真菌性角膜炎12例(12眼,3.9%)、CHED 11例(11眼,3.6%)。60例青光眼患者中,合并抗青光眼手术史的患者有19例(19眼,6.1%),其中17例均为青光眼滤过性手术;无手术史的患者有41例(43眼,13.9%)。对60例青光眼患者的原发病因进一步细分得出:原发性青光眼24例,继发性青光眼36例。24例原发性青光眼中,21例为急性闭角型青光眼,3例为慢性闭角型青光眼;36例继发性青光眼中,30例为ICE综合征,6例为新生血管性青光眼。14例病毒性角膜炎患者中,有12例为单纯疱疹病毒性角膜炎,且均为内皮型。

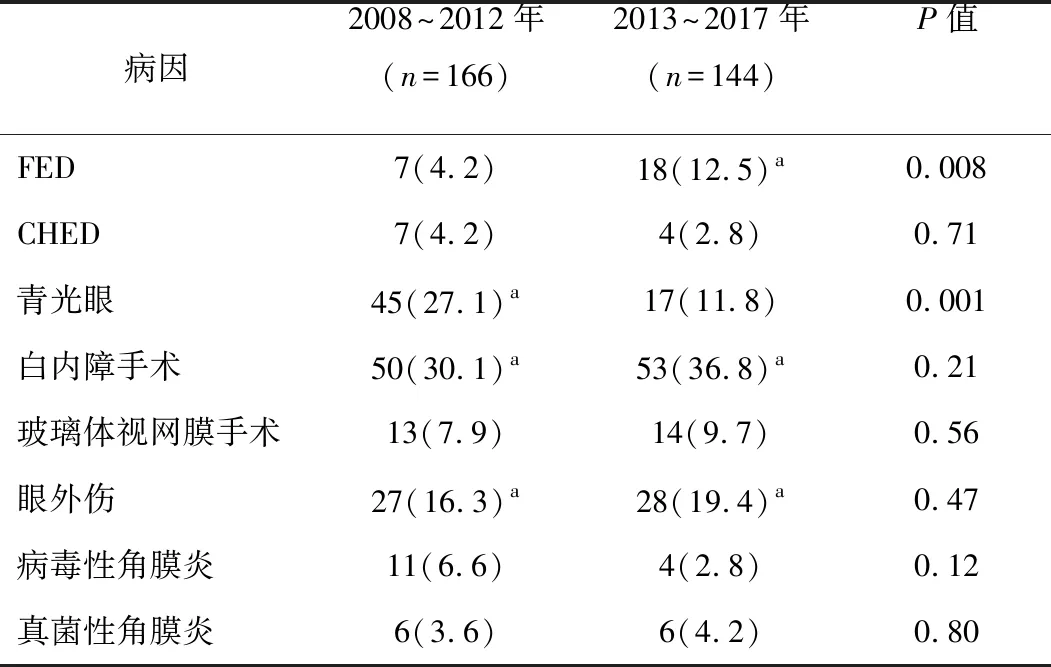

在2008~2012年间,首位病因为白内障手术49例(50眼,30.1%);其次为青光眼45例(45眼,27.1%);第3位为眼外伤25例(27眼,16.3%)。而在2013~2018年间,首位病因依旧是白内障手术52例(53眼,36.8%);其次为眼外伤28例(28眼,19.4%);第3位为FED 18例(18眼,12.5%)。可以看出2个时间段中的首位病因均为白内障手术且构成比变化不大;后5年的抗青光眼手术构成比较前5年显著减少(χ2=11.29,P<0.05),由第2位病因降至第4位病因;后5年的FED构成比较前5年增加,差异有统计学意义(χ2=7.14,P<0.05),上升为2012~2017年间的第3位病因。前5年病毒性角膜炎(χ2=2.48,P<0.05)和真菌性角膜炎 (χ2=0.06,P<0.05)的构成比与后5年相比都有所减少,但差异不具有统计学意义(表2)。

表2 2008~2012年及2013~2017年角膜内皮失代偿

注:a示每个时间段的前3位病因

值得注意的是,在本组24例(25眼)FED患者中,有白内障手术史的患者13例,占54.2%。

眼外伤在2008~2012年及2013~2017年2个时间段中,分别为第3位和第2位病因,且占比稳定,变化不大。在各类外伤所致的53例(55眼)角膜内皮失代偿患者中,包括钝挫伤23例(23眼,41.8%),爆炸伤15例(16眼,29.1%),穿通伤9例(10眼,18.2%),化学伤6例(6眼,10.9%)。职业以农民最多,共23例,占43.4%。

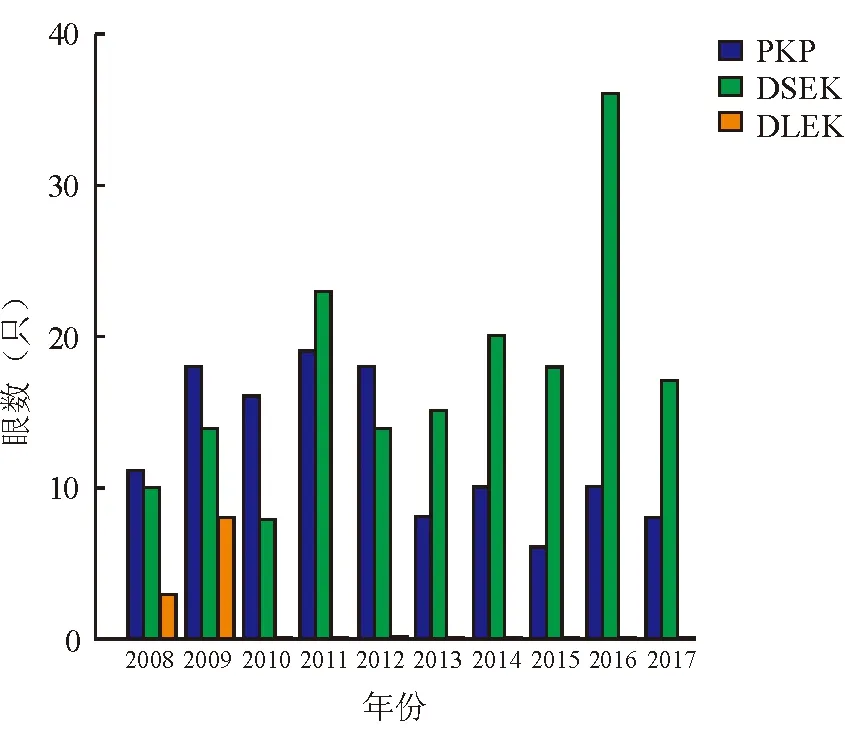

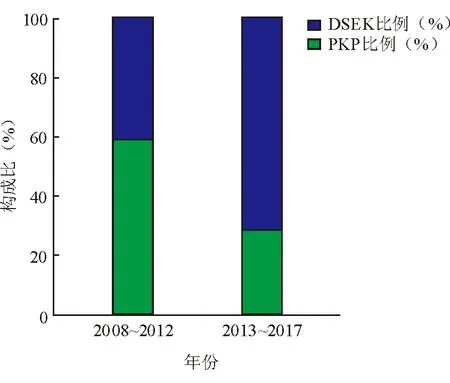

2.3 角膜内皮失代偿手术方式的分布及变化 10年间各类病因的角膜内皮失代偿患者的手术方式分布见图1。在行角膜移植术的全部310眼中,131眼(42.3%)为PKP,179眼(57.7%)为EK,而EK又包括行DLEK的11眼(3.5%)以及行DSEK的168眼(54.2%)。10年间PKP和EK的构成比及变化见图2。在2008~2012年间共有162例角膜内皮失代偿患者行角膜移植手术,其中有89眼(54.9%)行PKP,62眼(38.3%)行DSEK,11眼(6.8%)行DLEK;而在2013~2017年间因角膜内皮失代偿来我院行角膜移植手术的患者数量有所下降,为148例;DSEK(106眼,71.6%)的构成比显著增加,PKP(42眼,28.4%)的构成比相应减少,DSEK超过PKP成为主流手术方式。2个时间段中,角膜内皮失代偿的手术方式构成比变化差异有统计学意义(χ2=28.36,P<0.001)。

图1. 2008~2017年每年行PKP、DLEK、DSEK的眼数

图2. 2008~2012年及2013~2017年PKP和DSEK的构成情况

3 讨论

自20世纪80年代以来,伴随着内眼手术的开展,特别是白内障超声乳化联合人工晶状体植入术的普及,角膜内皮失代偿的发生率一直呈逐年递增趋势。张朝然等[2]统计了2002年12月~2004年4月因大泡性角膜病变行PKP者,占同期穿透性角膜移植手术的14.5%,在各类PKP适应证中居第2位,仅次于角膜炎后角膜白斑。同一时期,王艳等[3]总结了2003年1月~2004年12月间住院治疗的60例大泡性角膜病变患者的资料,分析得出白内障手术是主要致病原因,占病例总数的55%。谢立信等[4]报道了2005~2010年山东省眼科研究所行穿透性角膜移植术患者的适应证,发现大泡性角膜病变占总体适应证的8.5%,居第4位,患者数量呈逐年稳步增长;并且发现54.1%的大泡性角膜病患者与白内障手术相关。本研究结果表明,近10年白内障手术相关性大泡性角膜病变仍然为角膜内皮失代偿的首位病因,且构成比于前后5年2个时间段中变化不大,分别为30.1%和36.8%。与前一时期国内相关研究结果相比,近10年来白内障手术相关性角膜内皮失代偿的构成比仍然有所下降。这与美国近10年的变化趋势相似。美国在1980~2004年间,PKP的首位适应证是人工晶状体大泡性角膜病变(pseudophakic bullous keratopathy, PBK)[5]。此后,PBK的构成比逐年稳步下降(P<0.001),至2014年已降至第3位(9%)[6]。有学者[7-8]认为,该现象与手术技术、人工晶状体及手术设备仪的改良,以及医师对角膜内皮保护意识的提高有关。

青光眼曾在2003~2004年间被研究者归为和白内障手术并列的大泡性角膜病变最主要原因之一。本次研究发现,该病因在2013~2017年间的构成比相较于2008~2012年间显著下降,由第2位降至为第4位。这可能与学者对高眼压与角膜内皮细胞密度的相关性进行不断研究取得进展有关。目前发现长时间高眼压和短期内显著高眼压均会造成房水循环障碍,导致前房内代谢毒性产物聚积、房水营养物质容量和浓度减少,角膜内皮缺氧、生理功能下降并导致角膜内皮细胞不可逆转的损伤[9-10]。在本次研究的60例青光眼患者中,合并抗青光眼手术史的患者仅有19例(19眼,6.1%),且手术方式大多为青光眼滤过性手术。我们推测青光眼患者角膜内皮失代偿的主要原因是高眼压的作用;合并有抗青光眼手术史的患者,可能会因为抗青光眼手术后的并发症(如浅前房),造成角膜内皮与虹膜表面接触、血-房水屏障破坏加重、炎性反应加重等,从而进一步加重内皮细胞数量的丢失和功能的损害[11]。因此重视对高眼压的处理,尤其对于有青光眼病史的内眼手术者,术前早诊断、早治疗,对眼压进行控制并减少其急性发作率已逐步成为广大临床工作者的共识。同时,广大临床医师应继续致力于改良术式和创新治疗方法,减少抗青光眼手术的术后并发症,促使青光眼所致角膜内皮失代偿的概率进一步降低。

在本研究中,眼外伤为2008~2012年间的第3位病因以及2013~2017年间的第2位病因,且占比稳定。在各类外伤所致的角膜内皮失代偿患者中,钝挫伤占比最大。有研究[12]分析指出,在钝挫伤发生的时候,机械性外力对角膜内皮细胞的挤压,加之前房积血、继发性葡萄膜炎(色素膜炎)以及炎症因子的影响,均可使得角膜内皮细胞屏障功能和主动运输功能被破坏。而损伤较为严重的眼外伤,如合并眼内炎、眼内异物,或出现虹膜崁顿或内皮层撕脱等改变角膜内皮营养局部微环境的情况也可引起角膜内皮失代偿。此外,我们还发现12例真菌性角膜炎导致的角膜内皮失代偿,可能与患者角膜的病灶较大、溃疡较深,特别是反复发作累及深层角膜甚至发展成为化脓性角膜炎有关[4]。值得关注的是,12例真菌性角膜炎中2例患者的角膜上皮完整,角膜表面无明显溃疡病灶。这可能是与临床上少见的角膜后部真菌感染有关。角膜后部真菌感染的病例没有干燥的灰白色角膜溃疡浸润、伪足、卫星灶等典型表现,往往仅表现为角膜深基质浸润、内皮斑,造成角膜内皮细胞的损伤。此类病灶通常较为局限,早期上皮完整,不形成溃疡,且病情进展缓慢[13]。但总的来说,真菌性角膜炎导致角膜内皮失代偿的具体机制尚未明确,有待进一步研究。

本研究结果显示,10年间来我院行角膜移植术的310眼中,42.3%为PKP,57.7%为EK;EK除去2008~2009年间行DLEK的11眼,其余的皆行DSEK。本研究入组病例前后5年相对比,PKP的构成比由54.9%降至28.4%, DSEK的构成比由38.3%升至71.6%。这与 Keenan等[14]提供的英国1999~2009年间角膜移植手术适应证变迁趋势相一致。同样的,美国2014年的数据也显示因角膜内皮失代偿而行角膜移植术的患者中,EK占比已上升至75%,而PKP则仅占25%[6]。相比较于PKP,DSEK的受体角膜植床更光滑,因此患者术后视力恢复更快,术后的散光度数更小。此外,DSEK采用的可自愈小创口可减少因缝线引起的感染,术后植片排斥的发生率也较低[15]。

与此同时,本研究发现后5年FED构成比较前5年显著增加,2013~2017年间已为第3位病因。这与欧美国家的报道结果类似[6]。值得注意的是,本研究发现FED合并有白内障手术史的患者,在总的FED患者中所占比例超过一半。这是因为该类患者原本就有原发性角膜内皮细胞功能不全,对手术的耐受性差,导致白内障等眼内手术更易诱发角膜内皮超常规损伤[16]。由于FED自身病程发展缓慢的特性,导致其在诊治老年性白内障的过程中时极易被漏诊[17]。这提示我们在行白内障手术前应完善术前检查,尤其是对于易发人群如绝经期妇女,应通过采用裂隙灯显微镜下观察或角膜内皮细胞镜检查来初步筛查术眼的角膜内皮细胞情况;对于角膜内皮细胞异常或因角膜水肿用角膜内皮镜无法成像的患者,可进一步行共聚焦显微镜检查。术前对病情的慎重评估有助于术者在术中采取恰当的角膜内皮保护措施,减少角膜内皮失代偿的发生率。

本研究存在一些局限性。首先,仅选择行角膜移植的患者进行分析,部分未接受手术的患者无法入组分析。其次,与国内其他相关研究类似,患者资料中术后远期最佳矫正视力、屈光度数,角膜内皮细胞计数等资料不全,无法进一步分析。

综上所述,本研究显示2008~2017年间白内障手术仍然为角膜内皮失代偿的首位病因;DSEK已超过PKP成为治疗角膜内皮失代偿的首选术式。在未来的研究中,应加强对角膜内皮失代偿患者角膜移植术前和术后视觉质量、屈光功能、角膜内皮状态等数据的统计分析,以进一步明确其临床转归。