七叶洋地黄双苷滴眼液在青少年近视中应用的临床疗效及安全性初步报告

2019-04-23于曼容汪育文杜丽萍陆鸣冈吴峥峥许军许爱琴李彤徐恒杨吟戴锦晖褚仁远

于曼容 汪育文 杜丽萍 陆鸣冈 吴峥峥 许军 许爱琴 李彤 徐恒 杨吟 戴锦晖 褚仁远

(1. 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科 国家卫生健康委员会近视眼重点实验室 中国医学科学院近视眼重点实验室 上海 200031;2. 温州医科大学附属眼视光医院眼科 温州 325027;3. 山西医科大学第二医院眼科 太原 030001;4. 江苏大学第四附属医院眼科 镇江 212001 ;5. 电子科技大学医学院 四川省人民医院眼科 成都 610072;6. 中国医科大学附属第四医院眼科 沈阳 110044)

青少年近视的成因之一是近距离用眼过度导致的调节能力下降。近年来,随着学生们课业任务越来越繁重,视疲劳现象日渐增多,近视的发病率也在逐年增加。由此,改善调节、缓解视疲劳从而治疗近视的药物等措施也应运而生。已有研究[1-2]表明,七叶洋地黄双苷滴眼液对屈光不正性视疲劳及准分子激光原位角膜磨镶术术后视疲劳患者的主观不适症状及客观调节功能指标均有明显的改善作用。本课题探索七叶洋地黄双苷滴眼液对青少年近视患儿调节功能的作用。

该研究的牵头单位是复旦大学附属眼耳鼻喉科医院,参加单位包括:温州医科大学眼视光医院、山西医科大学第二医院、江苏大学第四附属医院、四川省人民医院、中国医科大学附属第四医院。开展工作前,对分中心管理人员、技术人员进行了方案研讨和技术培训,做到统一方法、统一资料输入等。现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 本研究为多中心、随机对照、前瞻性的研究设计。选取2015年4月~2016年9月在全国6家医院就诊的青少年近视患儿,符合最终入选标准的患儿共455例,其中男性212例、女性243例,平均年龄(10.50±2.61)岁。

入选标准:年龄为7~12岁的近视患儿,性别不限;近视度数(球镜)-1.00~-4.00 D、双眼近视度数(等效球镜)相差≤-1.00 D;散光度数≤1.25 D;除单光框架眼镜外,入选前1个月未接受其他近视干预措施(隐形眼镜、渐进多焦镜等);患儿依从性良好。排除标准:患有斜视、弱视等疾病者;有先天性白内障或其他眼部病变患儿;有先天性心脏病等严重疾病患儿;有过眼科手术者;受试者入选前1个月使用过试验药物,或者2周内使用过任何防控近视眼药物;已知或怀疑对洋地黄类药物过敏,或有严重不良反应患儿。

1.2 分组方法 采用中心区组随机方法,通过SPSS 17.0 软件产生随机号,各中心受试者按入组时间顺序由小到大获取随机号,分为试验组和对照组。

1.3 处理方法 对照组给予羧甲基纤维素钠滴眼液(亮视,艾尔建公司,美国),4次/d,双眼用药,每眼1次1滴;试验组给予七叶洋地黄双苷滴眼液(施图伦,视都灵药品有限公司, 德国),4次/d,双眼用药,每眼1次1滴。连续给药1个月。分别于用药前、用药后1个月和停药后1个月检测各项指标。

1.4 检查内容及方法

1.4.1 一般检查 所有入选对象均行常规眼科检查,包括裸眼视力、屈光度(小瞳及调节麻痹)、矫正视力、非接触眼压、眼轴、角膜曲率、近视主观症状。患者近视主观症状检查通过调查问卷评分测定,包括眯眼、眼睛与物体贴得很近、眨眼、皱眉、看错人或看不清、拉扯眼角、歪头看物体、斜眼看物体共8项症状,这些症状根据患儿及家长主诉进行相应评分。0分:无症状;1分:偶尔(1周内<3次),休息后缓解,与用眼多少相关;2~4分:介于1~5分之间,根据自身情况评估;5分:经常,与用眼多少无明显相关,影响生活及工作质量;6~8分:介于5~9分之间,根据自身情况评估;9分:持续,与用眼无关,严重影响生活及工作质量。

1.4.2 视力 用标准对数视力表常规检测裸眼视力,小数计数法记录数据。屈光度检测采用检影验光和综合验光仪结合的方法。扩瞳药物为0.5%托吡卡胺,5 min滴1次,滴3次后等待30 min验光。眼轴及角膜曲率采用IOL-Master检测。

1.4.3 调节灵敏度 采用翻转镜测量1 min内人眼有效改变调节量的次数来反映调节灵敏度的高低。患儿通过医师手持的+2 D/-2 D翻转镜的+2 D镜片看40 cm处视标,开始计时,清楚时即翻转至-2 D,记录60 s内翻转的环数,一环包括+2 D和-2 D。

1.4.4 调节幅度 患儿戴远用镜片下看40 cm处最佳视力上一行视标,若能看清,以-0.25 D为一档缓慢增加负镜片直到所看视标持续模糊,最后清晰时增加的负镜片绝对值加上2.5 D即调节幅度。

1.4.5 调节滞后量 采用融像性双交叉十字视标试验(FCC试验)检测,评估人眼在视近目标时的调节状态。

1.4.6 不良反应事件监测 主要观察洋地黄引起的不良反应:心律失常、胃肠道反应、神经精神症状等。若发生不良反应事件,则记录发生的起始时间;不良反应事件特点:阵发性(发作次数)或持续性;判断与试验药物的关系:肯定有关,很可能有关,可能有关,无关;对试验药物采取的措施:继续用药,减小剂量,暂停后恢复,停用药物。

1.4.7 安全性分级评价 1级:安全,无任何不良反应,安全性指标检查无异常;2级:比较安全,有轻度不良反应(医师向患儿询问出来的不良反应),不需要做任何处理可继续用药,安全性指标检查无异常;3级:有安全性问题,有中等程度的不良反应(患儿主动叙述但能忍耐),或安全性指标检查有轻度异常,处理后可继续给药;4级:因严重不良反应终止试验(患儿症状有客观表现,难以忍耐),或安全性指标检查有明显异常。

1.5 统计学处理 取右眼数据纳入统计。应用SAS 9.3软件进行统计处理,采用t检验进行2组数据的比较,采用方差分析进行组内用药前后的比较。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

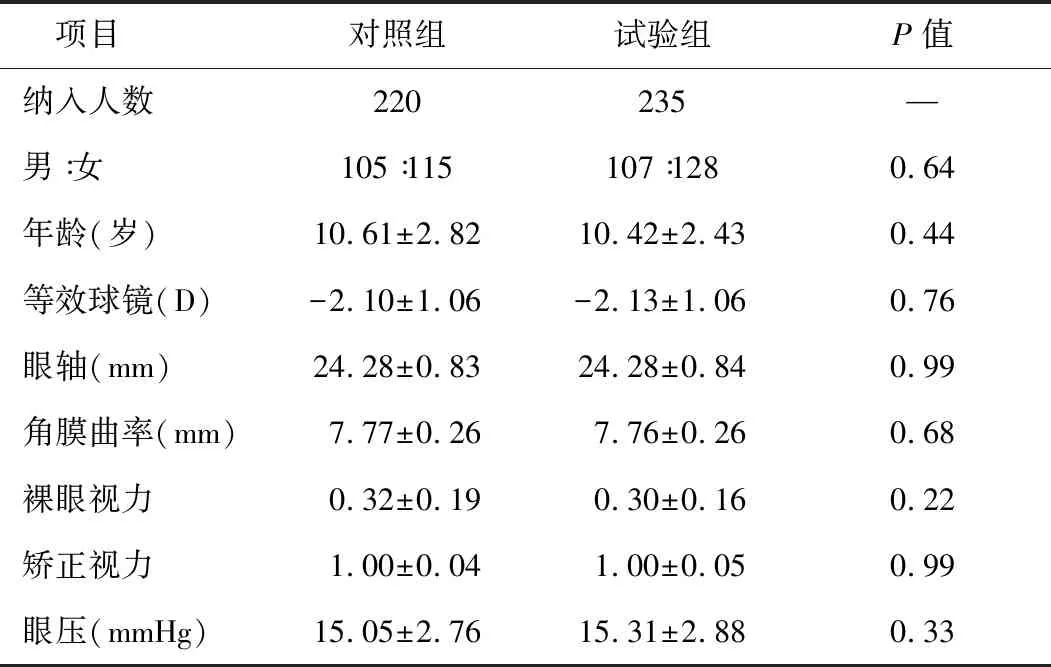

2组用药前各项指标差异无统计学意义,基本资料见表1。删除随访时间不足导致检测时间点数据脱落的病例,纳入分析病例共455例。

2.1 视疲劳主觉症状评分 2组用药前主觉症状评分无明显差异,用药后眯眼、眼睛与物体贴得很近、眨眼、皱眉、看错人或看不清等各项评分均有所改善,但组间比较差异无统计学意义。对照组主觉症状总分由试验前(9.5±7.2)分降到停药后1个月(6.5±6.6)分,试验组从(9.1±7.1)分降到(5.7±6.3)分,但组间差异无统计学意义(P>0.05)。2.2 屈光度 用药前、用药1个月及停药1个月,2组屈光度差异均无统计学意义(表2)。用药1个月,2组近视度数增加量分别为:试验组(0.00±0.44) D,对照组(0.09±0.24) D;停药1个月,2组近视度数增加量分别为:试验组(0.04±0.47) D,对照组(0.16±0.28) D。对照组近视度数增加高于试验组,但差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 眼轴、角膜曲率、眼压 2组用药后眼轴、角膜曲率及眼压与用药前相比,差异均无统计学意义,组间比较差异也无统计学意义(表2)。

表1 试验组和对照组基本情况(均数±标准差)

注:“—”示无此项

表2 试验组和对照组用药前后各指标检测情况

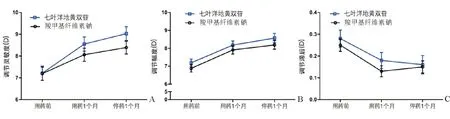

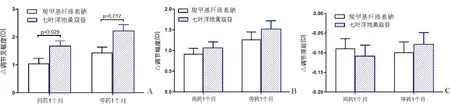

2.4 调节灵敏度 2组用药及停药后调节灵敏度均比用药前提高(P<0.001),见图1A;组间相比差异无统计学意义(表2)。试验组用药及停药后调节灵敏度的改善量分别为(1.66±3.03) D和(2.20±3.55) D,对照组改善量为(1.04±2.81) D和(1.43±2.88) D,试验组改善较对照组明显,差异有统计学意义(用药1个月:t=-2.20,P=0.029;停药1个月:t=-2.39,P=0.017),见图2A。

2.5 调节幅度 2组用药及停药后调节幅度均比用药前提高(P<0.001),见图1B;组间相比差异无统计学意义(表2)。试验组用药后及停药后调节幅度改变量分别为(1.05±2.41) D和(1.51±3.08) D,对照组为(0.91±2.12) D和(1.26±2.67) D,试验组用药及停药后调节幅度的改善程度大于对照组,但差异无统计学意义(用药1个月:t=-0.68,P=0.50;停药1个月:t=-0.90,P=0.37),见图2B。

2.6 调节滞后量 2组用药及停药后调节滞后量均比用药前降低(P<0.001),见图1C;组间相比差异无统计学意义(表2)。试验组用药及停药后的调节滞后改变量分别为(-0.09±0.45) D和(-0.12±0.46) D,对照组为(-0.11±0.39) D和(-0.10±0.40) D,相比差异无统计学意义(用药1个月:t=-0.47,P=0.64;停药1个月:t=0.48,P=0.63),见图2C。

2.7 不良反应事件 所有病例在用药期间及停药后1个月中未发现任何七叶洋地黄双苷滴眼液引起的不良反应事件。纳入本试验的病例安全性评价均为1级:安全,安全性指标检查无异常。

图1. 试验组和对照组用药前后调节功能改变 A.调节灵敏度;B.调节幅度;C.调节滞后量

图2. 试验组和对照组用药前后调节功能变化量的比较 A.调节灵敏度变化量;B.调节幅度变化量;C.调节滞后变化量

3 讨论

调节是眼的重要功能之一,是指正常眼或经屈光矫正后的人眼能够通过改变眼的屈光状态,使眼前不同距离的物体能清晰聚焦在视网膜上的能力。反映调节能力的参数有调节幅度、调节灵敏度、调节滞后量等。有研究[3]报道,视近不适的主觉症状与各调节参数均有一定的关系,调节幅度越小、调节灵敏度越差,则视近不适的主觉症状越明显。

青少年轻、中度近视多为单纯性近视,主要影响因素有遗传因素和环境因素,如生活环境的异常刺激、长时间、近距离的阅读等[4],目前发病机制尚不明确。根据长期临床研究及流行病学调查[5]显示,长时间持续的近距离用眼造成的调节功能异常是诱发儿童近视的主要原因之一。近距离工作时调节需求增加,调节加强,但调节需求增加的同时,调节滞后量增加,造成周边远视离焦,引起近视[6]。此外,近视儿童的调节滞后量高于正视儿童,这会导致中央和周边远视离焦进一步增加,从而造成眼轴延长,近视加深[7]。反之,也可以这么认为,增加了调节灵敏度与幅度,对改善视网膜周边远视离焦是有利的。

七叶洋地黄双苷滴眼液的主要作用为改善睫状肌的调节功能,其主要成分是洋地黄苷和七叶亭苷。这2种成分的作用机制:改善虹膜睫状体的调节功能和保护视网膜。洋地黄苷可以改善睫状肌的调节力;七叶亭苷为血管活性成分,降低血管阻力,增加睫状肌血流,改善营养物质的输送和代谢产物的运出。两者联合可以改善睫状肌的调节功能,既往已经用于治疗各种类型的视疲劳以及眼底黄斑病变。鉴于调节功能异常是儿童近视的发病原因之一,因此,本研究采用多中心、大样本,深入探索七叶洋地黄双苷滴眼液对调节功能的改善,以及在控制青少年近视中发挥的作用是很有意义的。

本研究发现,与对照组相比,七叶洋地黄双苷滴眼液可明显改善青少年近视患者的调节灵敏度。Sreenivasan等[8]认为,调节灵敏度差是导致近视进展的危险因素之一。因此,改善调节灵敏度的药物,理论上有控制近视的作用。同时,研究还发现,七叶洋地黄双苷滴眼液对调节幅度也有一定的改善作用,而近视发生、发展中存在的调节幅度下降已经被许多研究[9-10]认同。有研究[11]发现,角膜塑形镜可以改善青少年的调节幅度,推测这也是其控制近视的原因之一。Watanabe等[12]发现通过训练近视青少年的调节功能,改善其调节功能后可减缓近视发展。临床上也尝试使用不同的方法改善近视患者的调节功能,以期达到控制近视的作用[13]。也有研究[14]发现,七叶洋地黄双苷滴眼液能有效改善青少年近视眼的调节功能。江臻颖等[1]研究发现:七叶洋地黄双苷滴眼液对屈光性视疲劳主觉症状及客观调节指标都有明显的改善作用,其治疗屈光性视疲劳安全有效。钱宜珊等[2]研究发现:七叶洋地黄双苷滴眼液可明显改善LASIK术后视疲劳患者的阅读时字体变模糊和近距离工作后头痛或恶心2项主觉症状,同时调节灵敏度和负相对性调节也得到明显改善。这些都与本研究的发现一致。

综上所述,七叶洋地黄双苷滴眼液可明显改善青少年近视患者的调节灵敏度,显然对改善儿童近视眼的调节迟缓现象是有利的,因此用在儿童近视眼防控中的尝试与应用研究是值得的。本文的局限在于观察时间较短,只有2个月,且用药时间只有1个月,因此不能肯定地推断出七叶洋地黄双苷滴眼液对于控制近视的价值。但从数据上可以看出,虽然本研究中2组用药后近视增加差异无统计学意义,但试验组近视增加量小于对照组(两者相差0.04 D),且停药1个月后这种差异在继续增加(两者相差0.16 D),提示七叶洋地黄双苷滴眼液可能对控制近视有一定作用。如果延长观察时间,2组的结果可能会出现具有统计学意义的统计结果。

总之,本研究初步结果发现七叶洋地黄双苷可明显改善青少年近视患者调节灵敏度;但对控制青少年近视的作用到底有多大?有什么规律性?有待更大样本及更长时间的科学深入观察。