地铁盾构区间穿越砂层及下穿既有建筑物影响分析

2019-04-18王林琳

杨 修 王林琳

(中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

盾构法因其掘进速度快、效率高、对围岩的扰动小,被广泛应用于地铁施工中[1-3]。因此,开展盾构下穿工程中地表沉降和既有建筑物的结构安全防护研究具有重要意义。目前,隧道施工对周围环境及地下结构影响的计算方法,基本可以分为三种:一是美国科学家P.B.Peck[4]提出以沉降槽为代表的经验公式计算法,朱才辉、李宁[5]基于Peck公式反演分析法,研究地铁施工造成的地表沉降及地层损失变化规律,韩煊[6]基于工程实测结果提出既有建筑物沉降曲线的刚度修正法;二是模型试验法,李伟平[7]、潘茁[8]等通过室内模型试验,分析盾构开挖对土体扰动和地表沉降的影响;三是有限元数值模拟计算分析法,王立新[9]、张治国[10]等利用三维软件,研究地层与地铁结构相互作用机理,因其具有较低的成本、较快的计算速度、便捷的试验模型、较真实的模拟结果被广泛使用,是当前工程力学计算分析中最为普遍的分析方法。

以青岛地铁1号线汽车北站-流亭机场站区间为工程依托,利用MIDAS/GTS三维有限元软件进行数值模拟计算,通过有效的施工措施控制围岩变形,减少建筑物沉降,并与实测的监测数据进行对比分析,对盾构穿越软弱砂层和下穿既有建筑物的围岩变形规律和地表沉降趋势进行研究。

1 工程概况

青岛地铁1号线汽车北站-流亭机场站区间长3 450 m,属长大区间,采用盾构法施工。线路由汽车北站向北下穿双流高架路基段、仙山路,过白沙河后至流亭机场站。区间地面高程起伏较小,主要穿越的地层:上部为第四系的粗砾砂和粉质黏土层,下部为中、微风化安山岩及流纹岩,是 “上土下岩 ”的土岩复合地层。综合地质条件、施工安全和场地、周边环境、工期和环保要求等因素,采用加泥式土压平衡盾构施工,其管片衬砌内径5 400 mm、外径6 000 mm,管片厚300 mm、环宽1.5 m。

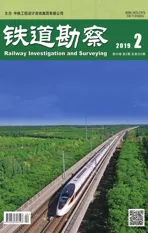

根据详勘报告[11],区间从上至下地层分别为:(1)素填土、(1-1)杂填土、(7-0)黏土-粉质黏土、(7-1)中砂-粗砂、(9-0)粗砂-砂砾、(9-2)含卵石粗砾砂、(16-9)强风化安山岩、(17-9)中等风化安山岩、(18-9)微风化安山岩。地下水主要赋存于第四系松散砂土层和基岩裂隙中。填土层、砂层是主要含水层,并且均为强透水层,富水性中等;基岩裂隙水分布在基岩风化裂隙和构造裂隙之中,以构造裂隙水为主。区间于K61+045.000~K61+344.255段穿越约300 m的含卵石粗砾砂(9-2),埋深17.7~9.2 m;K60+900~ K60+915段下穿6层框架结构建筑物(为毛石砼条形基础,2009年建成),盾构掘进地层为强风化安山岩(16-9)、中等风化安山岩(17-9),埋深约22 m。区间主要地层岩土物理力学参数如表1所示。

2 三维有限元分析

2.1 有限元模型

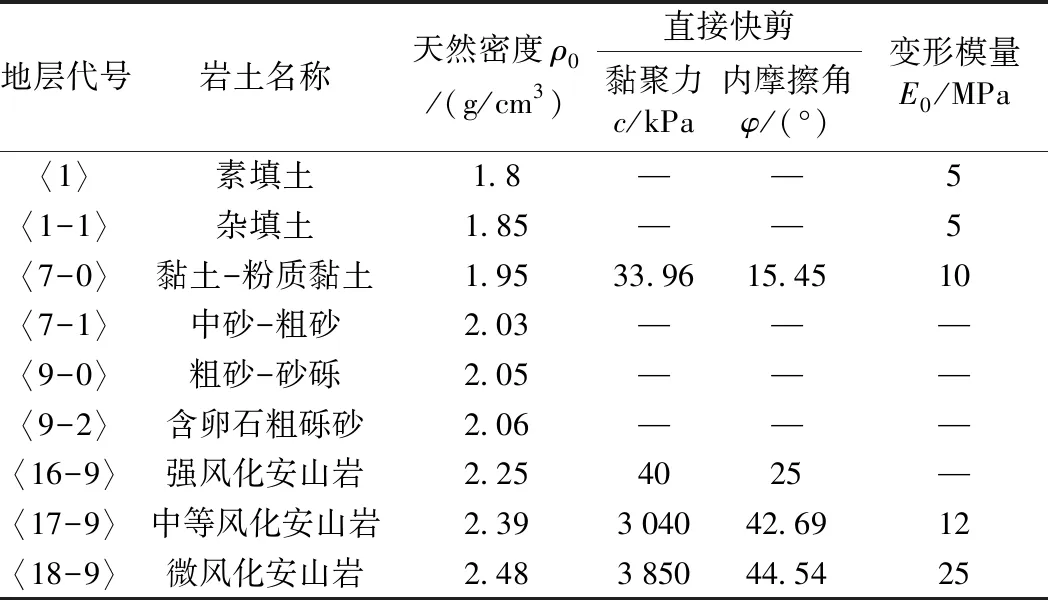

根据工程实际,利用 MIDAS/GTS 数值模拟软件建立两个三维有限元模型。模型1:盾构穿越砂层段;模型2:区间下穿既有6层建筑物段。综合考虑边界效应及计算效率,有限元模型的尺寸采用 120 m×60 m×45 m,计算模型如图1所示。采用摩尔-库伦破坏准则模拟实际地层,建立隧道实体模型,衬砌管片属性定义为弹性材料,采用板单元进行模拟,见图2。

表1 岩土物理力学参数

图1 三维有限元模型

掘进中,通过对工作面单元网格的钝化来模拟盾构机的开挖,对工作面施加均匀压力来模拟盾构机掘进压力。计算中引入等代层的概念,通过对注浆影响范围内实体网格属性的重新定义模拟同步注浆,注浆单元见图3。计算中,首先激活全部土体,添加自重荷载,以此作为模型的初始状态。随后,对开挖面施加掘进压力,模拟盾构机的顶推力,钝化开挖范围内的土单元、注浆单元,激活衬砌单元,重新定义注浆单元属性。

图2 盾构管片单元

图3 注浆单元

2.2 分析工况

两个数值模型均采用3个施工步序来进行施工动态模拟。第1步序,模拟盾构掘进前的地层初始应力状态(位移清零);第2步序,逐环施工区间左线,完成注浆、管片拼接,直至完成掘进;第3步序,逐环施工区间右线,完成注浆、管片拼接,直至完成掘进。

3 盾构穿越砂层模拟结果及分析

3.1 围岩变形分析

盾构掘进中, 因开挖面周围土体受到扰动,或盾尾空隙未及时注浆,围岩体将会发生较大变形。其中,拱顶下沉和地表沉降是施工安全控制的重要衡量指标[12-13]。拱顶变形过大将造成支护结构形变过大并影响围岩稳定性,地表沉降过大将影响地面设施的正常使用和安全运营。左线隧道开挖完成后围岩变形情况见图4。右线隧道开挖完成后围岩变形情况见图5。

图4 左线隧道开挖后围岩变形

图5 右线隧道开挖后围岩变形

从计算结果可知,左线隧道施工完成后地表累计沉降为13 mm,隧道拱顶沉降为27 mm。待右线隧道施工完成后,地表累计沉降为21 mm,隧道拱顶沉降为35 mm。模拟计算中,因考虑最不利工况,隧道主体全部穿越软弱砂层,上覆土层松散,拱顶下沉值和地表沉降值较大。

3.2 围岩应力状态分析

受盾构开挖影响,周围土体的应力重新分布,当受扰动后的二次应力超过其抗压、抗剪强度,岩体将进入塑性状态,形成塑性区或直接发生脆性破坏[14-15],如图6所示。

图6 隧道开挖后塑性区分布

塑性区分布结果表明,开挖过程中,围岩基本无应力集中现象,圆形的衬砌断面以及管片和注浆形成的支护阻力有效控制了围岩变形,也抑制了塑性区的发展,塑性区形成于工作面周边5~10 m的范围,围岩受到的扰动影响较小。

3.3 结构内力分析

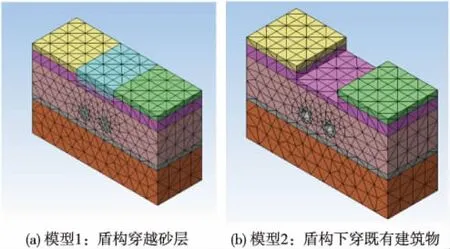

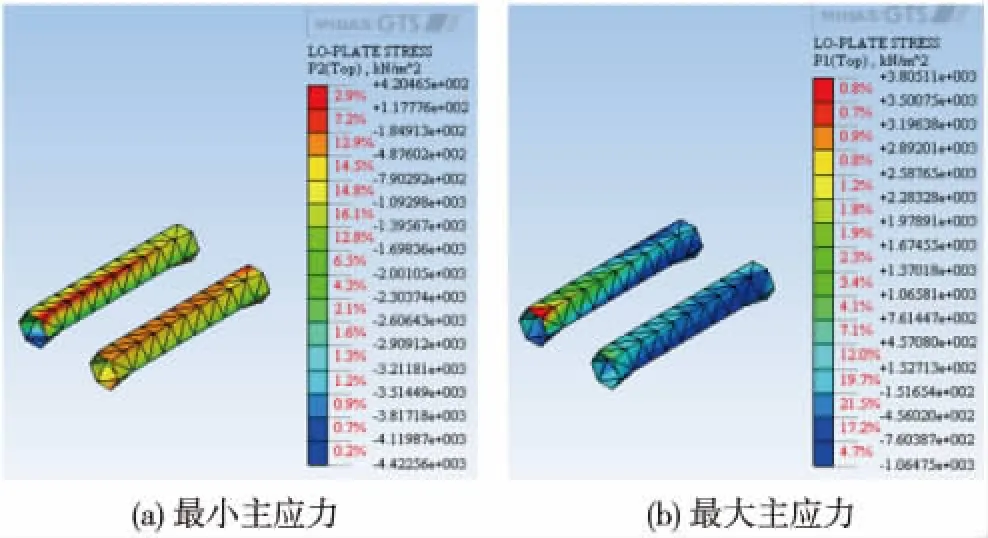

隧道开挖后,管片结构应力状态见图7。

图7 隧道开挖后隧道结构主应力

从计算结果可知,盾构衬砌管片主要承受压应力,管片顶部的内侧压应力最大,管片的左右两侧出现较小的拉应力。最大主应力产生在隧道底板与拱顶处,为1.1 MPa(拉),最小主应力发生在盾构侧边处,为-1.9 MPa(压)。

4 盾构下穿既有建筑物模拟结果及分析

4.1 盾构施工引起的围岩变形分析

双线隧道开挖完成后围岩最终变形情况见图8。

图8 隧道开挖后围岩变形

从计算结果可知,盾构穿越建筑物后,隧道拱顶累计沉降为22 mm,基础底部累计沉降为12 mm,隧道上部覆土为较软弱的砂层,土体承载力相对较低。

4.2 盾构施工引起的围岩状态分析

图9为盾构下穿后围岩塑性区分布。

图9 隧道开挖后塑性区分布

图9表明,盾构穿越既有建筑物对隧道周围塑性区范围影响较小,范围控制在5~10 m内,未延伸发展到建筑物毛石砼条形基础处。

4.3 区间结构内力影响分析

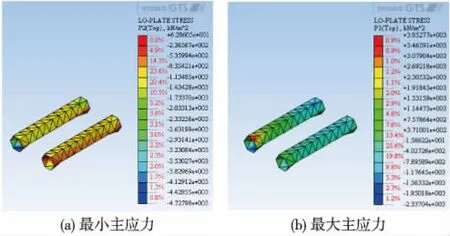

隧道开挖后,管片结构应力状态见图10。

图10 隧道开挖后隧道结构主应力

从计算结果可知,盾构衬砌管片主要承受压应力,管片顶部的内侧压应力最大,管片的左右两侧出现较小的拉应力。最小主应力为-9 MPa(压),出现在高层建筑下方的隧道边墙处,最大主应力为3 MPa(拉),出现在既有建筑物下方的拱顶处。

5 现场监测数据分析

5.1 监测方案

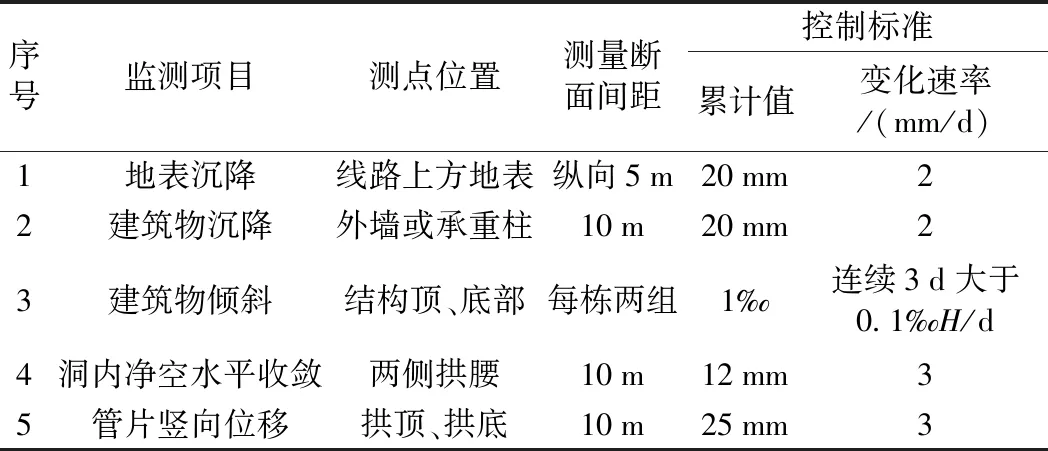

为确保盾构掘进期间的施工及建筑物安全,按规范要求,结合青岛地质条件、支护类型、施工方法等特点,确定监测项目和测点布置方案(见表2)。

表2 监测项目及测点布置

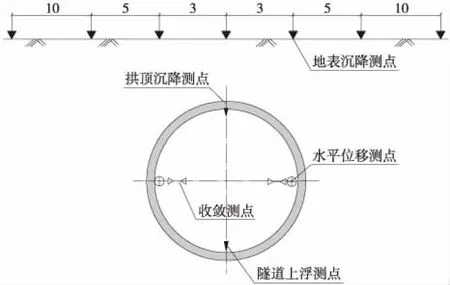

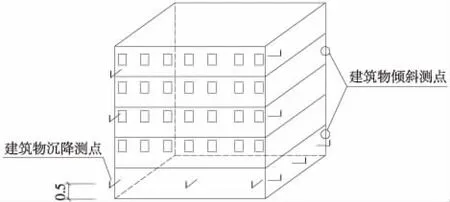

5.2 监测点布置

施工中布设的各项监测点如图11~图13所示,纵向沿隧道轴线上方地表布设,监测点间距为5 m,横向监测断面的监测点数量布置7 ~11 个。建筑物沉降测点布设在既有建筑的外墙上,间距10 m,共8个;倾斜测点按建筑物结构顶、底部上下对应按组布设,2组,共4个。

图11 隧道变形、地表沉降监测点布置(单位:m)

图12 建筑物测点布置示意(单位:m)

图13 建筑物测点布置示意

5.3 监测数据分析

(1)地表沉降

盾构掘进通过既有建筑物的地表沉降曲线如图14所示,随着开挖面不断临近监测点,地面沉降开始缓慢增加,掘进至监测点下方时,沉降速率达到峰值,至25~30 d时,沉降曲线逐渐趋于稳定,4个典型监测点DC25-01、 DC25-04、 DC25-08 、DC25-011的最终累计沉降值分别为-6.9 mm,-11.9 mm,-13.1 mm,-9.1 mm。

图14 地表沉降曲线

(2)建筑物沉降

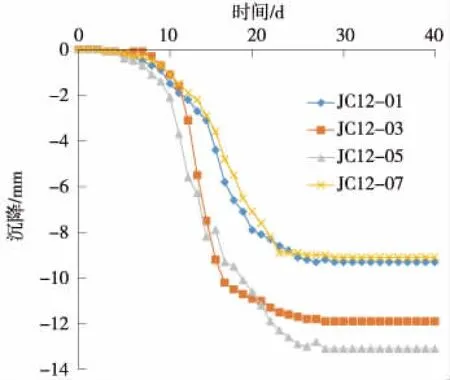

建筑物沉降曲线如图15所示,随着工作面临近监测点,建筑物开始发生沉降,盾构位于建筑物下方时,沉降速率达到峰值,至30 d时,沉降趋于稳定,4个建筑物监测点(JC12-01,JC12-03,JC12-05,JC12-07)的最终累计沉降值分别为-9.3 mm、-11.9 mm、-13.1 mm、-9.1 mm。

图15 建筑物沉降曲线

6 控制地层沉降的主要措施

(1)匀速通过:增加刀盘转速,降低推力和掘进速度,加大泡沫注入量,做好碴土改良,严格控制出碴量并控制好土舱内的压力平衡。

(2)跟踪注浆:掘进软弱砂层时,采用较高的注浆压力以提高注浆量,降低浆体因排水固结收缩引起的地层损失。

(3)二次注浆:在穿越段管片增开注浆孔,采用水泥浆∶水玻璃(体积比)=1∶1的双液浆进行二次注浆,预留工后注浆补强条件,阻止地层发生进一步沉降。

(4)地表注浆:盾构下穿建筑物前,在房屋基础外布置两排斜向袖阀管,袖阀管距基础边的距离2 m,同排间距1.0 m,梅花形布置,打设斜孔至房屋下方,注浆压力控制为0.8~1.2 MPa(共3次,每次持续10~20 min)。

(5)加强监测:盾构下穿建筑物前,沿纵轴线每5 m布置一排地表测点,进行连续测量,对位于沉降槽影响范围内的测点,应加强监测力度,监测频率1次/d,并将沉降情况反馈到后续施工中[16]。

7 结论

(1)两个模型的比对表明,沉降峰值产生于拱顶上方,并大于地表、建筑物的沉降量。

(2)开挖造成的塑性区产生于工作面外围1至1.5倍洞径的范围。模型2中,建筑物地基距离塑性区较远,基底土体未发生破坏。

(3)建筑物的沉降主要发生在下穿阶段和盾尾脱出后阶段,两个阶段沉降约占累计沉降量的85%。

(4)监测沉降值略小于数值分析结果,说明采用动态合理的施工控制措施,进一步减少了沉降。