基于地震相研究的三水盆地布心组沉积相再解释

2019-04-17祝圣贤侯明才黄志发

祝圣贤,侯明才,黄志发

(油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059)

广东三水盆地为中国东南沿海中生代—新生代串珠状红盆群一员,其层序清楚、化石丰富,研究亦较为详细,经常被作为典型地区加以对比和引用[1]。众多学者针对三水盆地古地理、古生物、古气候等[1-7]专题进行了大量研究。而始新世布心组沉积时期为盆地主要发育期之序幕,学者们的研究多集中于此。侯明才等[1]指出布心组时期盆地达到最大湖泛期,此时盆地裂陷最大,基底沉降速度稳定,从而在湖心形成大量油页岩沉积;刘春莲等[5-7]在布心组开展了元素地球化学分析,结果表明当期气候总体而言偏向暖湿且具有旋回性变化,湖底的还原环境利于有机质的保存;严俊君等[8]提出深凹部位布心组自生自储型油藏是三水盆地的主要勘探目标。此外,还有部分学者对盆地古环境、古地磁、充填序列、油气分布与生储盖组合等[9-13]进行过研究。

总的来说,始新统布心组的湖相沉积环境控制了湖盆普遍发育较厚的泥岩,湖心发育生烃能力较强的暗色页岩[1,8,12-14]。于常规油气藏而言,布心组岩层无疑是好的烃源岩;于非常规油气藏而言,其亦具备页岩气成藏的条件[14]。所以有关布心组相带,尤其是勘探有利相带分布情况至关重要。前人主要基于盆地露头与钻井资料[1]依构造层序划分方法将布心期划分为一个Ⅲ级层序,并采用压缩法和瞬时作图法编制了该期古地理图,其着眼点较大,侧重于对整个古近纪三水盆地的古地理演化情况进行阐释。因此前人的布心期沉积相分布图显示特征为以盆地北西部深湖相为中心,以北窄南宽的相带变化特征依次向半深湖-浅湖-滨湖相变化,整体呈同心状分布,其特征主要与布心组作为最大湖泛期的细粒沉积相响应,缺少布心组粗粒岩相代表的相类型以及整个布心期内部的相变。考虑到陆相盆地相变较快的特点,本文对覆盖盆地整个中北部 1 750 km2的二维地震资料进行分析。通过各类地震属性的异同划分地震相类型,并以沉积学的相关理论为指导,在地震相分布的基础上结合井资料对布心组沉积相进行较精细的再解释,从而对三水盆地油气勘探提供基础地质资料。

1 区域地质概况

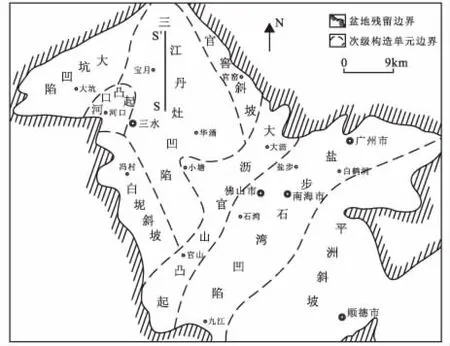

三水盆地是中国南方中生代—新生代陆相沉积盆地中面积较大的一个含油气盆地。其被夹持于粤中拗陷北东向的恩平-新丰断裂带与吴川-四会断裂带和北西向的西江断裂带与三州-西樵山断裂带之间,具有东西向和南北向双重分布的特点[10]。结合盆地构造演化特征与构造样式差异,可将其内部自西向东划分为大坑凹陷、河口凸起、三江丹炤凹陷、大沥官山凸起、盐步石湾凹陷、平洲斜坡,以及西南部白坭斜坡、东北部官窖斜坡等构造单元[10](图1)。

图1 三水盆地主体位置及构造单元划分Fig.1 Map showing main location and tectonic units of Sanshui Basin

三水盆地处于东西向展布的上地幔隆起带,基底为海西-印支期褶皱带。其沉积历史始于早白垩世,结束于始新世,自下而上发育白垩系、古新统莘庄组(E1x)、始新统布心组(E2bx)、宝月组(E2by)、华涌组(E2h)。古近纪是三水盆地的主要发育期[8-11],以整体沉降为主要特征且具有幕式裂陷作用的特点,该沉积时期盆地由白垩纪的左行走滑挤压盆地变为右行走滑拉分盆地[12],盆地演化主要经历了裂陷充填、拗陷沉降、断-拗沉陷和抬升萎缩4个阶段[10-11],大致对应于从莘庄组的砾-泥旋回到华涌组的砂砾岩-凝灰岩互层的4套地层单元。

2 地震反射界面识别

首先通过地震反射终止关系识别典型不整一界面,界面类型包括顶超、上超、下超、削截和整一等[14-15]。通过正确识别这些地震波组接触关系后,对典型井与过井地震剖面进行井震标定,建立单井岩性柱与地震响应的对应关系,从而明确各个界面的地质意义。

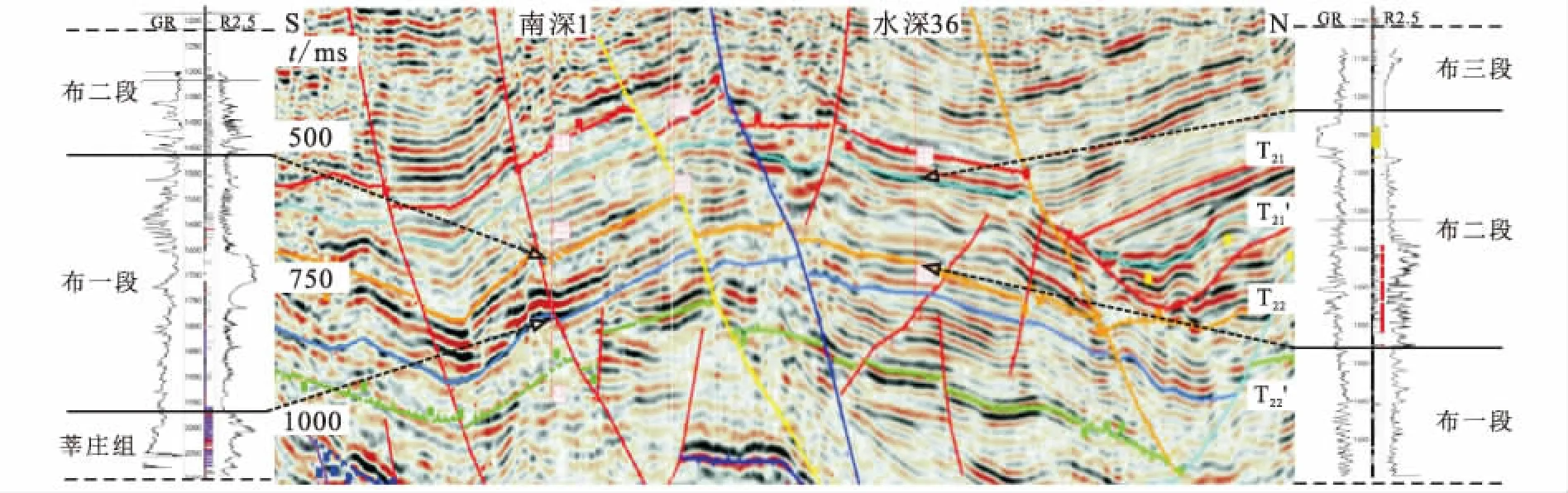

分析地震剖面SS’(位置见图1),以具明显向下削截特征的不整一界面作为标志界面。选取的界面之下地震反射往往振幅较弱、连续性较差,具同向轴变形、波形扭曲杂乱的特征。通过地震反射终止关系,在地震剖面自下而上识别出T22’、T22、T21’、T214个显著的反射界面。测井资料显示地震标志界面亦多为测井曲线的突变面,GR曲线上亦显示出明显的旋回性(图2)。

3 地震相分布

地震相是沉积相的地震响应特征总和,是具一定分布范围的地震反射特征属性单元[15-17]。该单元在地震剖面上表现出的地震属性参数不同于相邻单元,而这些参数包括地震反射的内部结构、地震反射的外部几何形态、地震反射的振幅、频率、连续性等[15]。

地震反射内部结构指的是反射同相轴本身的延展情况以及地震剖面上同相轴之间相互的关系,它是鉴定沉积环境最重要的地震标志,能反映沉积过程、侵蚀作用、古地理、物源方向以及流体界面等等;单元外形是指具有相同反射结构或反射构型的地震相单元的外部轮廓,是沉积体外形的良好反映;振幅的大小一般能反映区域地层上薄层的厚度变化和波阻抗的变化振幅;频率的强弱根据同相轴之间的疏密程度来判断,频率横向变化快说明其岩性变化也大,属于高能产物;连续性的好坏在地震剖面上显示的是同相轴延续的长短以及它的稳定程度,连续性如果好则表示岩层连续性好,此时的沉积条件是相对比较稳定的低能环境[15-17]。

不同的地震相类型代表地质体不同的沉积环境[14-15],所以研究地震相可以有效地识别沉积相类型,并为沉积相展布的分析提供依据,从而提高有利储集相带的预测精度[15]。目前,利用地震相来识别沉积相、预测有利相带这一地震-沉积研究方法在国内外已经得到广泛应用并取得了良好效果[16-23]。

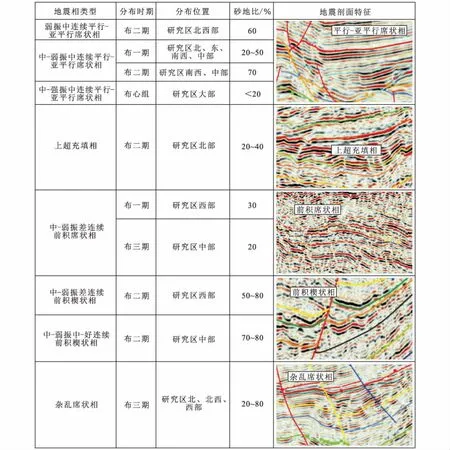

结合地震相的定义,根据对地震剖面特征的观察,以地震单元的形态、结构为主要标准(研究区地震反射频率大都为中等,故于地震相的划分过程中不考虑该因素),三水盆地布心组主要有5种地震相类型:平行-亚平行席状相、上超充填相、前积席状相、前积楔状相及杂乱席状相,具体根据单元属性细分为8种类型(表1)。

a.平行-亚平行席状相

平行席状相反映了在一个沉积区域内相对稳定的、沉积水动力能量中等偏低的沉积相组合[18];而亚平行席状相较之而言局部带有前积特征,反映沉积水动力时有变化、沉积作用亦相对不够稳定的沉积相组合[19-20]。研究区内识别出的平行-亚平行席状相见于各个层序且分布范围比较广,但主要位于凹陷中心。

b.上超充填相

上超充填相是指地层局部突然增厚,向下侵蚀充填于下伏地层之中。其地震反射结构为一组平坦、倾斜以及上凸的反射同相轴充填在明显下凹的沉积界面之上[20],与围岩有明显区别,同相轴的间距也往往不同,与围岩之间有明显的分界线,具典型的上超关系。

c.前积席状相

前积反射结构在倾向剖面上相对于其上、下反射层系均是斜交的,称为退覆反射或倾斜型反射层系,是三角洲体系向盆地方向迁移过程中沉积在前三角洲环境内岩相的地震响应[18]。根据前积反射结构内部形态上的差别,可以划分为S型、斜交型、复合型、叠瓦型等4种类型[21]。前积地震相是研究区最主要的一类地震相,其结构多数为低角度斜交型前积,部分已经发育为叠瓦状前积。

图2 三水盆地布心组地震反射界面识别及与地层单元对应关系Fig.2 Identification of seismic reflection interface corresponding to Buxin Formation in Sanshui Basin

表1 三水盆地布心组地震相类型Table 1 Types of Buxin Formation seismic facies in Sanshui Basin

d.前积楔状相

楔状相主要因其剖面形态而得名,由一系列反射振幅中等至强、连续性中等至差的反射同相轴组成。由于沉积背景的差异,形成的楔状地震相在剖面形态、分布位置上有所差异[20]。楔状相是研究区较为典型的地震相,其振幅很强,但又不连续,部分显示前积结构特征,部分显得较为杂乱,往往见到杂乱为主,但隐约具有前积特征的情况。

e.杂乱席状相

杂乱相可以是地层受到剧烈变形、破坏了连续性之后造成的,也可以是在变化不定、相对高能环境下沉积体的反映[19,22]。其在地震剖面上表现为反射同相轴振幅变化大、连续性较差、结构杂乱,难以识别。

由于各时期古地形、古环境平面上差异性的存在,不同区域沉积相类型截然不同,因而其在地震剖面上的地震响应特征也不同[19](图3)。

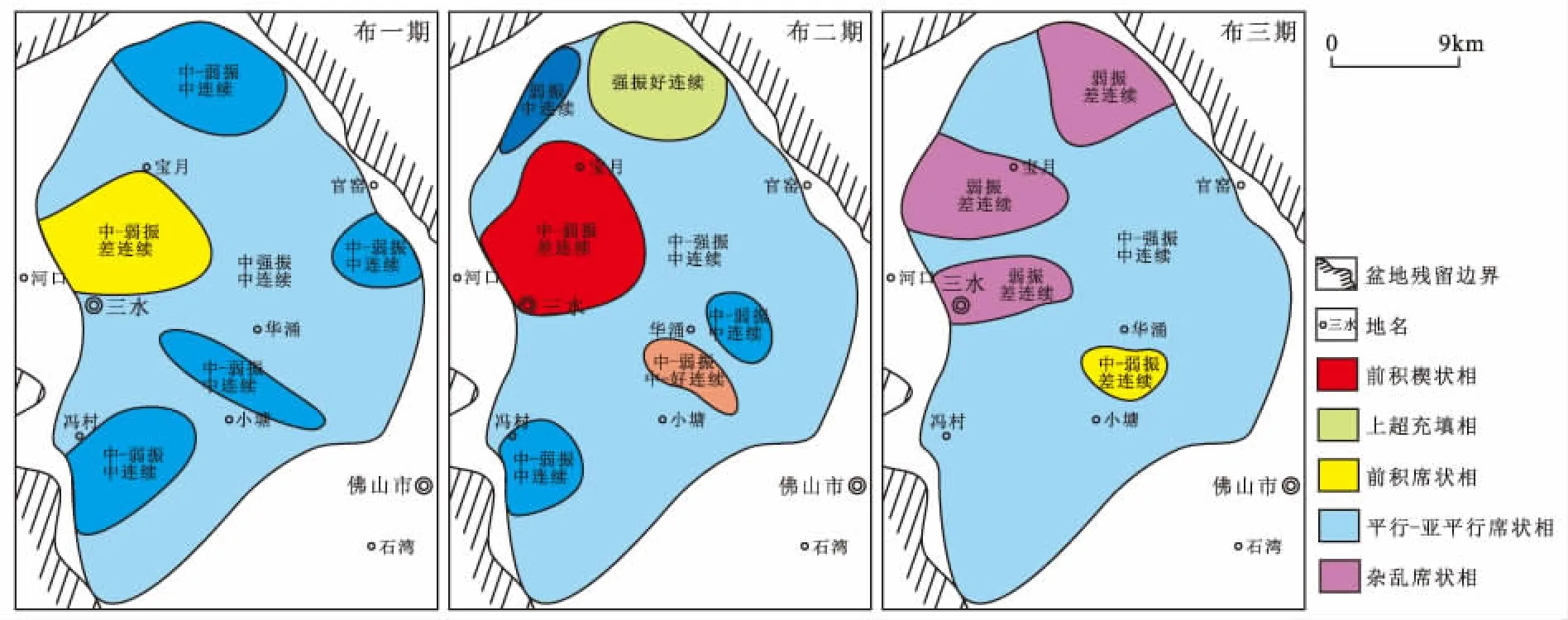

布一期研究区西部发育中-弱振差连续前积席状相,向盆地方向振幅逐渐加强,说明其沉积环境逐渐变得稳定,能量相对变得较弱。盆地其他方向边缘发育中-弱振中连续平行-亚平行席状相,相对盆地其他部位振幅较强而言,反映水动力更强的沉积条件。结合砂地比(表1)来看,前者可能为向盆地延伸的三角洲前缘砂,后者可能同于前者或反映滨-浅湖环境。

布二期研究区西部发育中-弱振差连续前积楔状相,向盆地方向振幅逐渐加强,表明三角洲在布一期的基础上强烈发育并向湖进积;南西部及中部发育中-弱振中连续平行-亚平行席状相;北部发育强振好连续上超充填相,代表水动力很弱的稳定沉积环境;北西部发育强振中连续平行-亚平行席状相,可能代表深湖-半深湖沉积环境,这也与前人对布心组深湖-半深湖相的划分范围基本一致[1];值得注意的是研究区中部还发育中-弱振中-好连续前积楔状相,结合砂地比资料,初步判定其为湖底扇沉积。

图3 三水盆地布心组地震相平面展布特征Fig.3 Distribution characteristics of seismic facies of Buxin Formation in Sanshui Basin同类地震相颜色越深表示沉积背景能量越强

布三期盆地北、北西、西部发育弱振差连续杂乱席状相,代表沉积环境变化频繁、环境相对高能,砂地比的大幅波动也侧面说明这一现象;中部发育中-弱振差连续前积席状相,相对布二期沉积环境变得稳定,砂地比也显示湖底扇的发育开始受限。

总的来说,平行-亚平行席状相分布于湖盆大部,随着单元振幅的加强相范围向盆内伸展,具有边缘弱振幅的特征,并且随着湖盆的发育仅剩下中-强振幅相的发育。上超充填相分布于湖盆西部、北部区域,尤其于布二期北部区域很发育。前积席状相、前积楔状相主要分布于湖盆西部,从布一期至布二期经历了从前者至后者的转变,并且在向湖方向上具有振幅逐渐加强的特征,可能代表了同一物源输送下因古地形或湖平面原因而产生的地震响应的不同。杂乱席状相仅分布于湖盆边缘,代表具有地形高差的物源快速输入。值得注意的是湖盆中部平行-亚平行席状相→前积楔状相→前积席状相的演变情况,布二期地震属性连续性变好,可能是前期足够的物源输入湖盆中部,于中期形成滑塌扇体,晚期随着古地形的趋于一致和湖盆的淤塞充填,湖底扇的发育受到了限制。

4 沉积相演化

地震相解释模式于某些改造后形成的地震相和部分多解性的地震相而言不能很好地反演出沉积相或亚相的边界[24],尤其是于相变较快的陆相盆地而言。三水盆地地震测网仅覆盖中-北部区域,大地构造复杂,地震成像效果存在一定的差异性,利用地震相来识别沉积相这一地震-沉积研究方法存在一些不足之处。

研究区地震属性(图3)于平面展布规律而言有一定的相似性:湖盆周缘往往发育一些代表高能环境的地震相,湖盆中心也有地震相不同于周围的反应。但于纵向上的继承演化而言则有较大不同:湖盆周缘地震相类型一直发生变化,尤其以西部、中心区域变化最为强烈。并且我们注意到依靠研究区平行-亚平行席状相反射属性不能很好地区分深水区和滨岸浅水区界线,故单凭地震相的解析来开展沉积环境识别与演化关系存在一定难度,还需结合其他地质资料对沉积相进行约束分析。

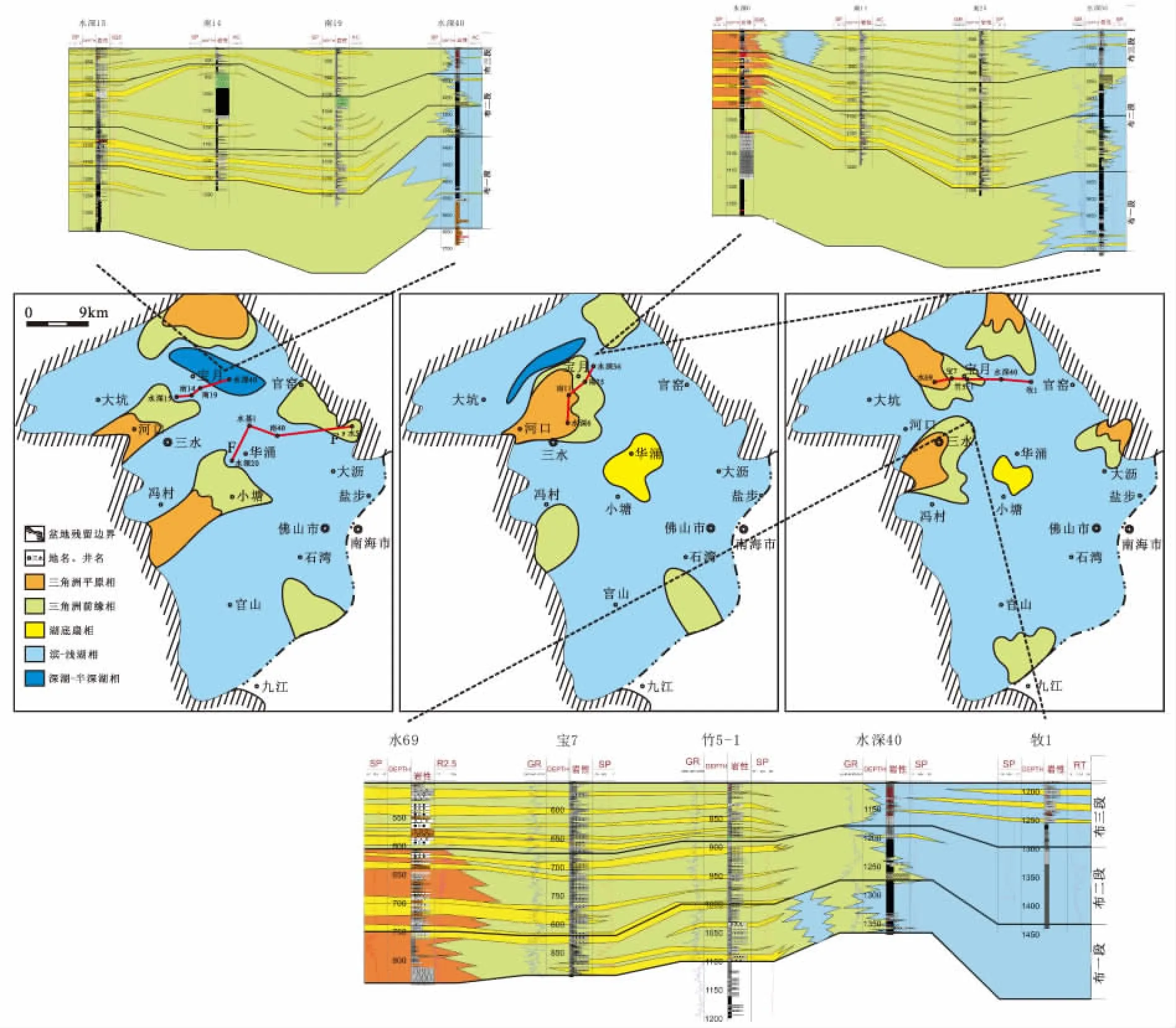

结合侯明才等[12]对三水盆地井下沉积相的分析,通过研究区18口钻井单井沉积相分析和4条连井沉积相对比剖面(剖面位置见图4,FF’剖面据侯明才等[12])研究,揭示了布心组3个时期湖盆的沉积相分布规律(图4)。

图4 三水盆地布心组沉积相平面展布特征Fig.4 Distribution characteristics of sedimentary facies of Buxin Formation in Sanshui Basin沉积相对比图中黄色表示砂体

在晚白垩世燕山Ⅴ幕构造变动造就的隆凹相间、高低起伏的地质背景下,以盆地为中心周边水系汇聚形成湖盆。整个时期气候从干旱炎热转向温暖湿润[2,4],从而导致从缓慢平静的水进逐渐发展为较快的水进。布一期湖盆处于初始裂陷阶段末期。受拉张应力影响,基底发生断陷导致湖盆周缘有大量物质输入。此时沉积相的分布受古地形影响较大。古新世以宝月为湖心,盆地大部发育冲积平原,仅北部有扇三角洲注入位于宝月附近的湖心[12],这造成了布一期盆地宽缓、广阔的地形。故盆地南西部的湖泊三角洲体系由于可容纳空间的快速充填而导致分流河道、水下分流河道亚相向盆延伸较远;而盆地北部、西部的湖泊三角洲体系由于邻近可容纳空间极大的深湖-半深湖相,则向湖延伸较近。盆地大部主要为滨-浅湖沉积环境,东部、南东部分布有只残留前缘部分的湖泊三角洲。局部区域如水深40井附近由于湖底地形的分割作用而形成封闭-半封闭湖湾的咸化环境。总的来说,布一期盆内沉积物以粗碎屑为主,灰泥、膏盐沉积物具有一定比例,表现出初始水进低能的特征。

布二期湖盆处于扩张阶段。此时湖盆整体稳定、持续沉降,水进特征变得显著,湖域面积开始周期性地扩张,伴随多次海湖沟通事件[3,6]水进达到全盛时期,覆盖全盆范围。当盆地沉降幅度开始变小、湖盆具有最大面积时,其扩张亦随之变弱甚至转为收缩,呈现水退的特点,湖盆边缘可能遭受剥蚀,深湖-半深湖相位于盆地北西部。布二末期,盆地西缘因剥蚀严重而发育完整的湖泊三角洲相沉积,大量陆源物质被输入湖盆,沉积物从盆缘向湖进积,并在沿岸地带形成一系列分布广、厚度大、颗粒粗的砂体。水系的注入同时也导致了湖泊水体逐步加深,湖域面积稍有增加,盆地北部、南西部、南东部因输送能力稍弱而只有砂体的加积,仅发育三角洲前缘亚相。值得注意的是,湖盆中部出现了湖底扇沉积,可能是布一期盆地南西部的三角洲砂体垮塌形成的。总之,布二期是湖平面最高的时期,其沉积相的分布较之前有显著的变化。

布三期随着干旱气候[2,4]伴随的水系大量蒸发、周边水系补给不足,湖盆更加趋于淤塞填充,水体显著变浅。此时期盆地大部主要为滨-浅湖沉积环境,部分区域由于古地形的阻隔,加之河、湖能量不足,导致水流不畅通,湖盆内干化,发育膏岩、盐岩等。并且布三期湖盆因沉陷减缓造成湖盆整体收缩抬升,湖水进一步萎缩,水体变得很浅。故于盆地北部、北西部、西部、东部均发育湖泊三角洲相沉积,且向盆地延伸较远。而因为前期充填导致的湖盆地形的趋于一致,小塘-华涌发育的湖底扇沉积也开始受到限制。此时期盆地大部为滨-浅湖相沉积,甚至存在陆上环境,湖水对盆地的改造作用减弱,陆源碎屑的注入受河流控制更为明显:有河流注入的部位粗颗粒集中,无明显水流注入的地区则发育细粒甚至砂泥坪沉积。

5 结 论

据地震剖面上地震反射结构和外部形态,结合地震反射振幅和连续性等地震相标志识别出三水盆地布心组存在平行-亚平行席状相、上超充填相、前积席状相、前积楔状相、杂乱席状相等5大类地震相类型。由布心组地震相横向分布与纵向演化特征,结合单井岩性、连井剖面等资料确定的沉积相有别于前人据露头与岩心资料划分的仅有滨湖至深湖相的布心组沉积相展布。研究表明三水盆地布一期由于低能水进导致其周缘形成较多的三角洲;布二期湖盆开始扩张并达到最大湖泛面,但西部仍保留完整的三角洲体系,中部有湖底扇的形成;布三期由于气候和古地形的作用,湖盆开始变浅,受到河流影响较强。总的来说,布心组沉积时期以陆相沉积环境为主,主要发育滨浅湖相及浅湖相;凹陷中心发育湖底扇;物源的北、北西、西方向多发育湖泊三角洲相。