川东南深层震旦系灯影组油气勘探前景

2019-04-17常雨琪李泽奇叶玥豪田梦娜

常雨琪,孙 玮,李泽奇,叶玥豪,焦 堃,袁 月,田梦娜

(油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059)

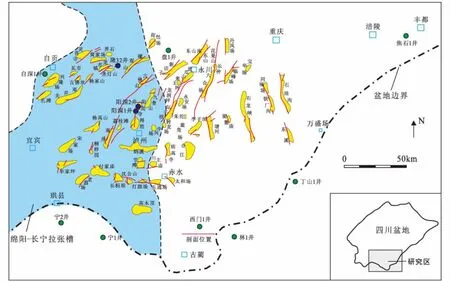

川东南地区主要指川东高陡构造南段和川南中低褶皱带的南部,东至南川断层、西至赤水、南至盆地边缘、北至重庆的地区(图1),面积约2.5×104km2。区域上位于特提斯域和西太平洋域交汇处,大凉山构造带和大娄山构造带交汇处,受雪峰推覆构造带与青藏高原北缘推挤的应力叠加的影响,形成多方向、多期次构造运动,是造山带向盆地过渡的地区,也是双向构造影响最强的地区[1-2]。深层一般指埋深4.5~6 km的地层,>6 km为超深层[3-4]。本文研究的川东南地区深层主要指下组合地层,据川东南最深的探井——西门1井(完钻深度6 512 m)资料,埋深6 km为奥陶系红花园组。川东南至川南属于油气勘探较早的地区,但深层勘探很少,20世纪70年代主要在长宁构造钻探了宁1、宁2井,目的层为上震旦统灯影组(Z2dn),但未获天然气而失利。之后阳高寺的阳深1井和阳深2井,完钻层位寒武系,未见产气。2005年在川东南以灯影组为目的层的探井——丁山1井,灯影组产NaHCO3型水,钻探失利;2007年林1井完钻层位为灯影组,亦未获工业性气层;西门1井钻至中上寒武统娄山关组,因巨厚膏盐岩的存在未钻至灯影组而未能探明灯影组的情况;2016年涪陵焦石坝完钻的焦石1井钻至灯影组,但未获工业性气层而告失利。

尽管上述勘探历程在深层未有大的发现,但结合邻区钻探结果也取得了一些新的成果,如对灯影组储层特征有了进一步深入的了解[5-9]等。而且,上述探井钻至灯影组的多位于盆地外或是盆地边缘天然气容易侧向运移逸散的区域,真正盆地内部揭示油气的探井还没有,因此并不能因为上述的钻探结果而否定深层特别是灯影组的勘探前景。加之四川盆地目前除了川东南基本上都有灯影组探井的存在,可以在一定程度上揭示油气前景,但川东南盆地内仍未有探井。本文利用上述钻探成果和近来年页岩气以及绵阳-长宁拉张槽的研究成果,综合分析川东南深层油气地质条件并结合构造演化分析成藏过程,为未来勘探深层油气藏提供参考。

图1 川东南构造单元划分及周边钻井、古油藏位置图Fig.1 Division of tectonic units,location of borehole and paleo-reservoir in southeastern Sichuan

1 深层油气成藏条件

1.1 烃源岩

川东南地区深层—超深层海相烃源系应该发育有下寒武统筇竹寺组和下志留统龙马溪组2套黑色炭质页岩、黑色硅质页岩。近年来,四川盆地内页岩气方面的研究在研究区这2套页岩层系特征及分布方面有非常多的成果[10-21]。

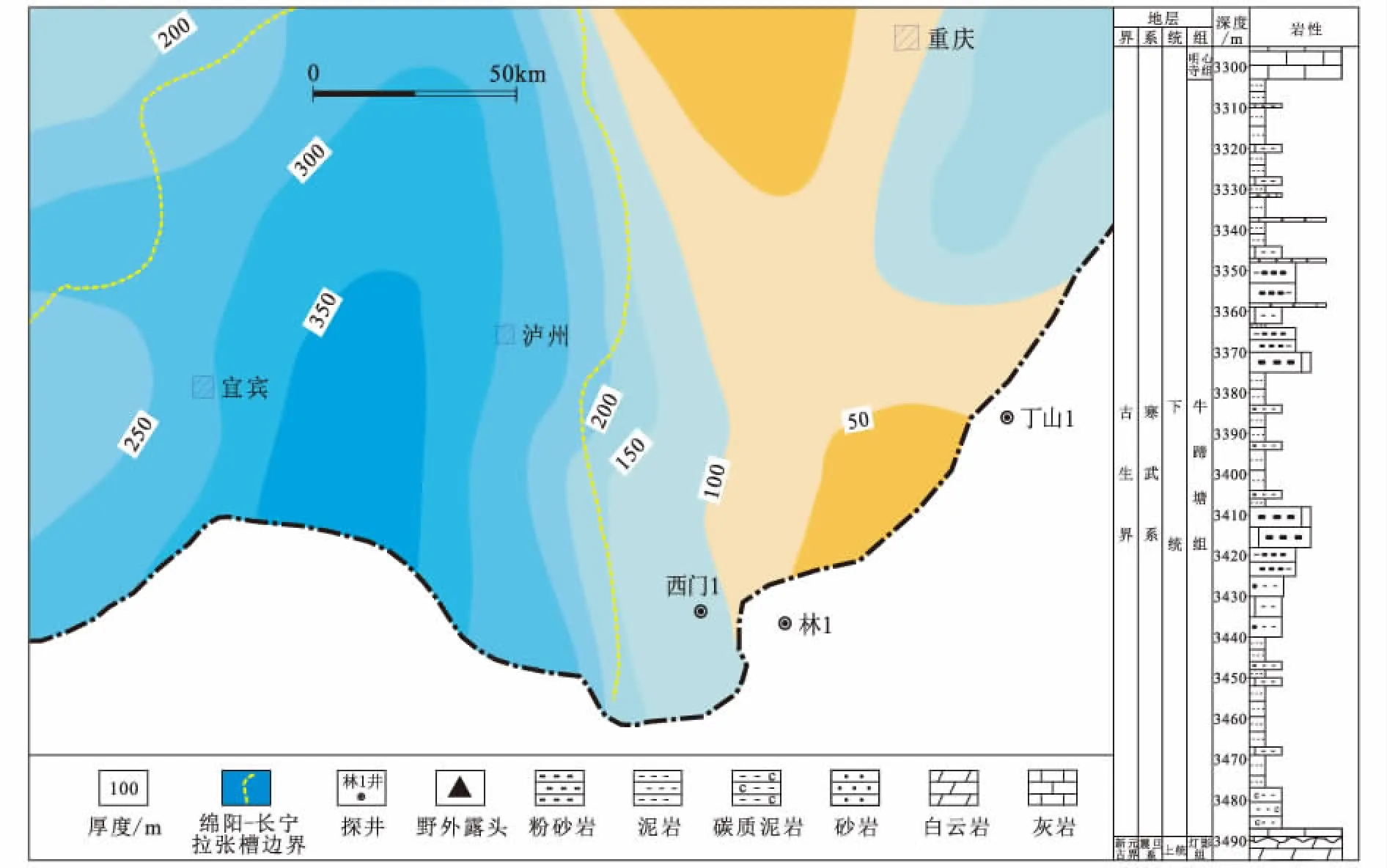

下寒武统烃源在川东南地区比较发育,但研究结果显示其分布具有一定的局限性,一定程度上受控于绵阳-长宁拉张槽的影响[22-27]。在该地区,目前有丁山1井、焦石1井、林1井和宁206井可以揭示其特征,从钻井资料来看存在一定的差异性。远离拉张槽的丁山1井下寒武统牛蹄塘组底部黑色(碳质)页岩厚13 m[28];靠近拉张槽的林1井牛蹄塘组暗色泥岩厚度达158 m,底部黑色页岩厚43 m。据赵文智等[21]资料表明,拉张槽内部宁206井仅wTOC>2%的黑色页岩厚度就达40 m。据李中峰等[29]对长宁剖面研究表明,黑色页岩厚度35 m,碳质页岩的厚度可达148 m,长宁双河剖面麦地坪组的厚度可达268 m,筇竹寺组厚度528 m,与GS17井(麦地坪组厚128 m,筇竹寺组厚555 m)可以进行对比。拉张槽向南延伸的昭通—毕节一线,昭101井、昭103井和方深1井富有机质页岩集中段厚度50~65 m(图1)。这些页岩气研究资料都充分说明了拉张槽对黑色页岩的控制作用。四川盆地南段拉张槽内页岩厚度大,富有机质程度高;向东台地内黑色页岩段在减少,岩性逐渐变粗,有机质含量变低。拉张槽东部边缘大体位于泸州-赤水一线,可以为该线以东大规模提供烃源(图2)。

因此,从烃源角度来讲,川东南地区紧邻绵阳-长宁拉张槽发育下寒武统烃源岩,具备了形成大油气田的物质基础。

图2 川东南地区牛蹄塘组厚度等值线图和林1井牛蹄塘组岩性柱状图Fig.2 Thickness contour map of the Niutitang Formation in southeastern Sichuan and lithological histogram of Niutitang Formation of Well Lin 1

1.2 储集层

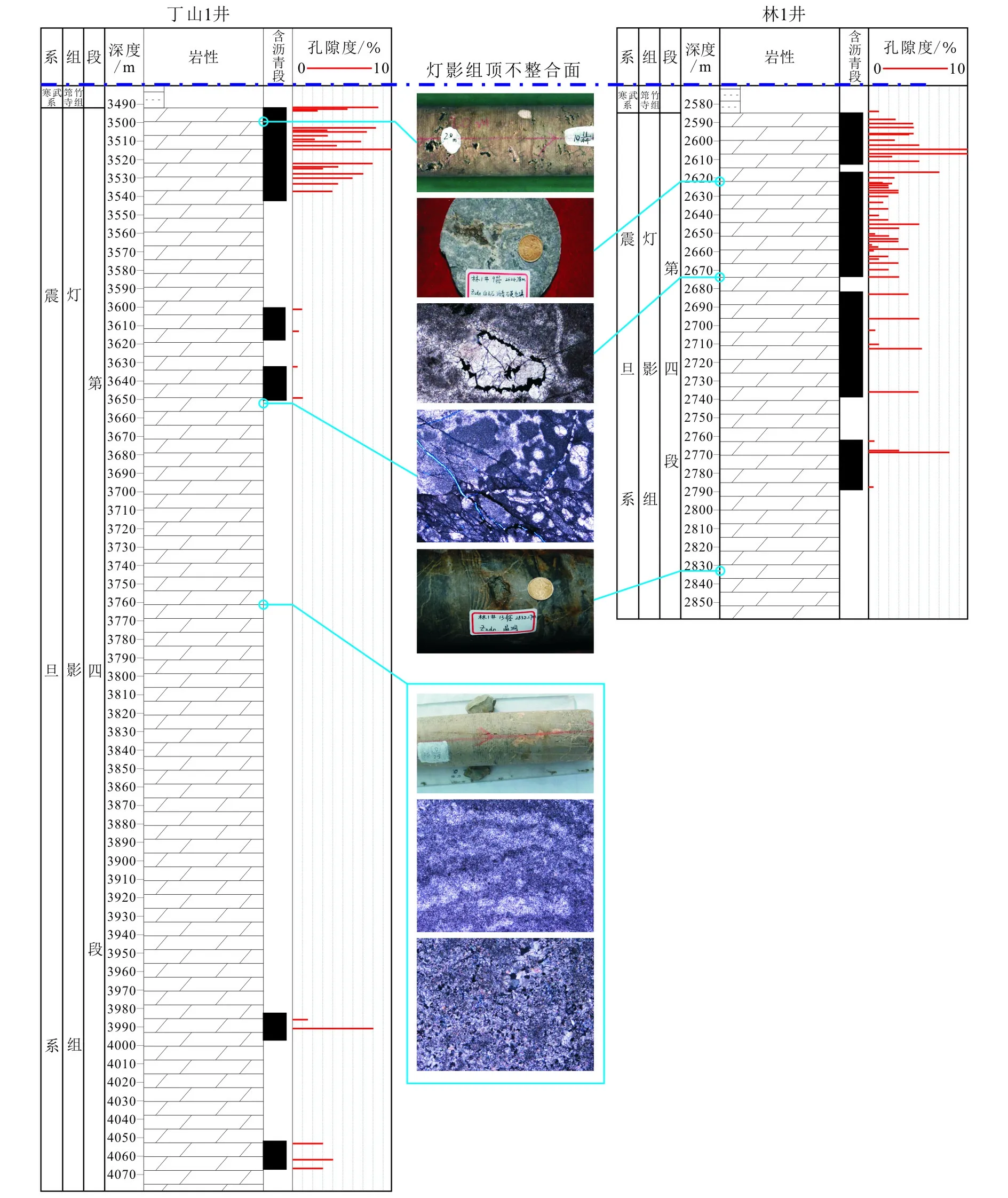

根据林1井和丁山1井岩心观察及薄片鉴定分析灯影组白云岩储层特征。

林1井钻探结果表明灯影组第四段厚325 m(未钻穿),岩性整体表现为:底部以粉-细晶白云岩为主,局部发育藻纹层白云岩和藻砂屑白云岩;中下部发育藻砂屑、藻凝块为主的白云岩,局部可见重结晶作用形成的细晶白云岩;中部为灰色泥晶白云岩与微晶似球粒白云岩、藻白云岩呈不等厚互层;上部为浅灰色白云岩、灰-深灰色细-中晶白云岩;顶部发育泡沫绵层石、藻纹层和藻砂屑为主的泥-粉晶白云岩,顶面可见受热液作用影响的中-粗晶白云岩。整体反映了由潮间-潮上较高能,逐渐向潮下低能过渡的沉积环境。

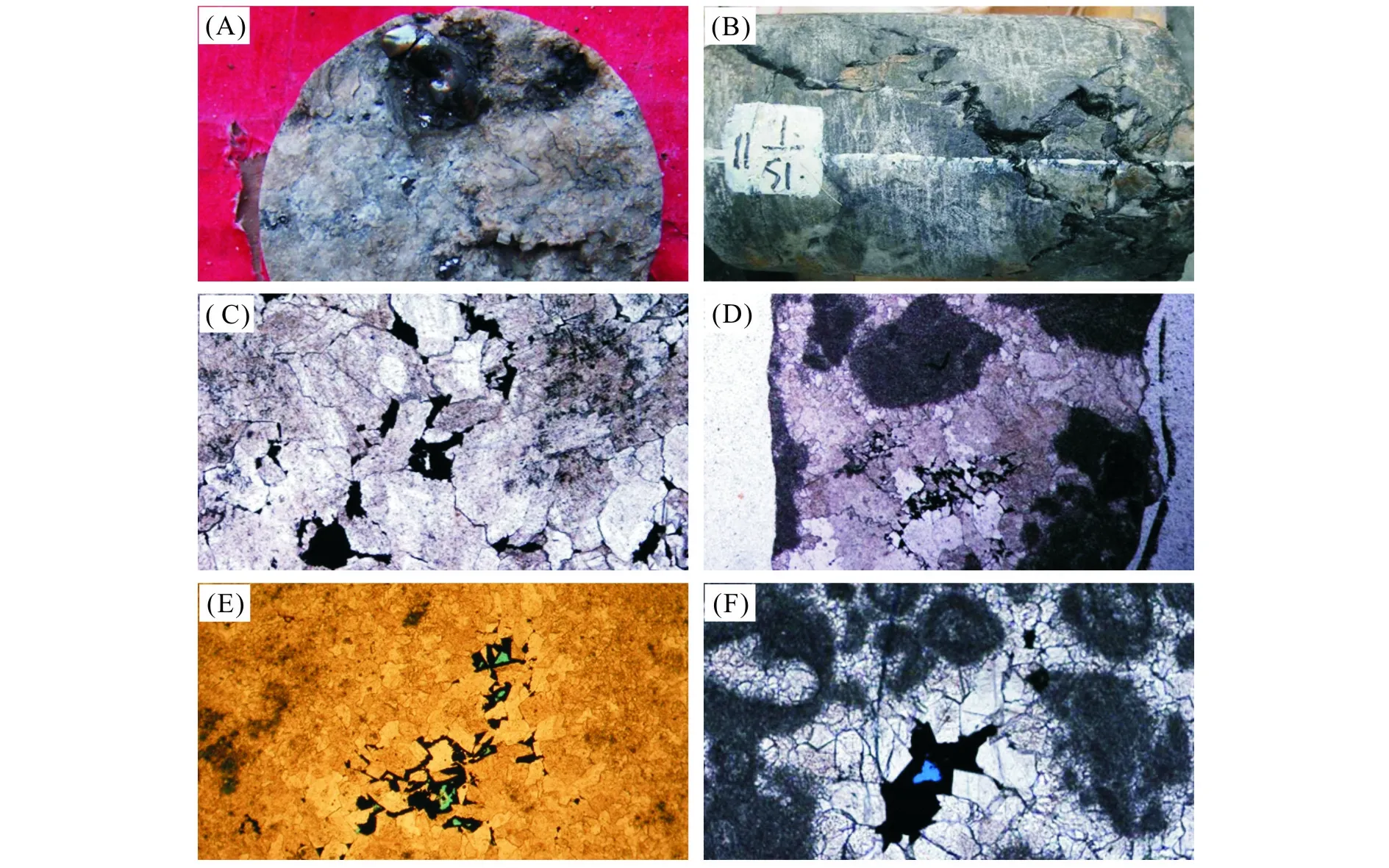

储集层段主要发育在灯四段顶部不整合面100 m以内,宏观上主要以岩溶作用形成的缝洞型储层和微生物白云岩格架孔为主,沥青充填。显微镜下,孔隙主要为藻砂屑粒间溶孔、粒内溶孔、藻纹层间的溶蚀孔和缝,以及粉晶白云岩晶间(溶)孔为主,局部可见重结晶作用形成的中-粗晶白云岩晶间孔,沥青全充填。而在2 827 m深度之下基本未见沥青,可以将其定为当时的古油水界面(图3)。

林1井灯影组岩心样品孔隙度最大值为10.63%,最小值为1.43%,平均值为3.07%(缝洞很发育);渗透率最大值为18.8649×10-3μm2,最小值为0.0044×10-3μm2,平均值为1.00×10-3μm2。总体上表现为孔隙度一般、渗透率相对较好。近42%样品孔隙度低于2%,但孔隙度分布除在1.5%~2%区间相对较集中外,其余区间分布则较均一。渗透率则有42%分布于(0.001~0.01)×10-3μm2,近52%值分布于(0.1~1)×10-3μm2,同时有近6%位于(10~100)×10-3μm2,表明具有比较好的渗透性,可能与微裂隙发育相关。可见,灯影组储集层非均值性强,在整体低孔低渗条件下,仍发育较好的储集层。

图3 林1井和丁山1井灯影组钻井岩心照片Fig.3 Photographs showing drilling core of Dengying Formation from Well Lin 1 and Dingshan 1(A)溶蚀孔洞中白云石→沥青→石英充填,林1井,岩心编号9-47/54,深度2 624.78 m; (B)白云石→沥青充填沿高陡缝合线形成的溶蚀缝洞,林1井,岩心编号11-1/51,深度2 654.20 m; (C)细-粗晶白云岩中白云石晶间充填沥青,丁山1井,10×4,(-),深度3 491.75 m; (D)微晶白云岩溶蚀孔洞中刀片状白云石→马鞍状白云石→沥青充填,林1井,10×4,(-),深度2 619 m; (E)含藻球粒微-细晶白云岩,沥青收缩孔,林1井,10×4,(-),深度2 624.2 m; (F)亮晶凝块石白云岩溶蚀孔洞中2期白云石→沥青充填,剩余部分孔隙,丁山1井, 10×10,(-), 深度3 510.90 m

丁山1井钻遇灯影组的深度为 3 492~4 610 m,最后完井层位为灯二段。其中灯四段碳酸盐岩储层段岩性整体表现为:底部为泥-粉晶藻纹层白云岩,局部可见硅质呈脉状或斑状分布;下部主要发育泥-粉晶藻砂屑白云岩;中部主要以泥-粉晶白云岩为主,微生物岩结构较少见;上部至顶部主要发育藻纹层、藻砂屑白云岩以及岩溶角砾白云岩,局部可见泡状凝块石和泡沫绵层石。整体为局限台地的低能潮坪相沉积。

与林1井相似,丁山1井灯影组储层同样发育于灯四段顶部,是一套微生物白云岩格架孔和岩溶孔洞为主的储层,沥青充填情况良好。岩屑薄片观察发现,微生物白云岩格架孔以及晶间溶孔较为发育,沥青连续分布层位的深度为 3 492~4 070 m,主要呈半充填-全充填状。因此,灯影组古油水界面的深度可能为 4 070 m左右。

白云岩岩心样品物性分析结果显示:孔隙度平均为1.78%,主要分布在1.5%~2%,孔隙度>2%的样品约占20%,渗透率0.074 6×10-3μm2,具有较强的非均质性。

综合对比而言,2口井具有相似的岩性组合(图4),不同区域差异不大,主要发育微生物碳酸盐岩;灯影组储层主要受岩溶改造作用形成,并且溶洞、晶洞或缝合线内部均有丰富的沥青充填;局部均有构造裂缝与微裂缝发育,多为高角度与水平缝,其中林1井的沥青含量和裂缝发育情况强于丁山1井,但丁山1井局部构造缝发育;岩心观察和镜下薄片可见较完整的充填序列:成岩早期白云石→石英/方解石→沥青→马鞍状白云石→沥青→白云石→石英/方解石→沥青。林1井物性特征总体上表现为孔隙度较低、渗透率相对较高;丁山1井物性特征表现出较强的非均质性,物性较好的层段主要发育在灯四段的上部-顶部。

1.3 封盖及保存

川东南灯影组直接封盖层是下寒武统泥质岩。研究区下寒武统泥质岩厚度很大,习水吼滩剖面显示总厚423.5 m,其中泥岩、泥灰岩及泥云岩厚245 m,占地层总厚的57.97%;丁山1井和林1井亦显示筇竹寺组泥质岩平均厚度为14.6 m,单层最大厚度可达28.5 m。因此,下寒武统的巨厚泥质岩形成很好的区域盖层,对下伏油气藏具有直接保存作用。

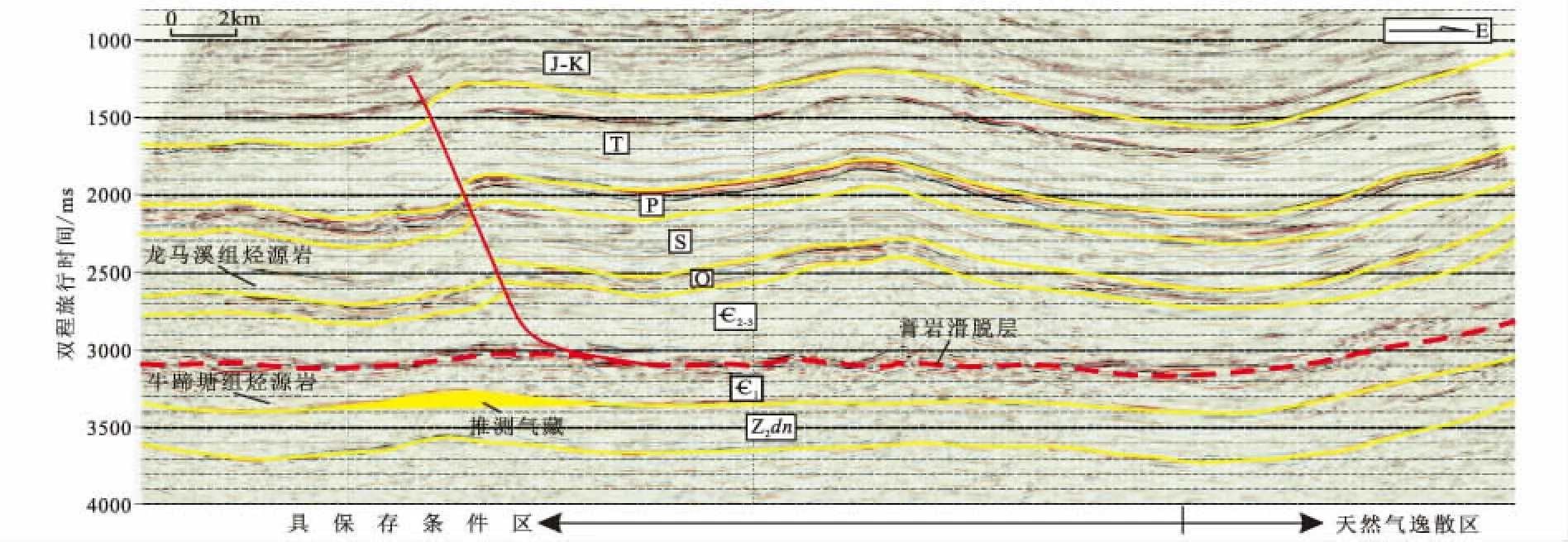

除此之外,川南至川东一带中上寒武统膏盐岩十分发育。膏盐岩由于具有强塑性和较好封闭性,断层很难穿过,是非常好的区域性盖层[30-31]。据刘树根等[22]研究,川东南普遍发育中上寒武统膏盐岩且厚度较大,林1井膏质白云岩厚50 m,分布在石冷水组(20 m)和清虚洞组(30 m);丁山1井膏岩层厚约34 m,主要分布在清虚洞组的中下部,是一套以灰白色膏岩与膏质白云岩互层为主的岩层;宁2井寒武系膏岩层累计厚度184.5 m,其中清虚洞组17 m,高台组55.5 m,洗象池组112 m。图5地震剖面展示寒武系内膏盐岩层的发育,断层至该层位往往形成层内滑脱,很难向下继续穿层发育。因此,从封盖条件来看,具有非常好的垂向封盖性,可以保证垂向上油气不易散失。

但灯影组的保存条件存在一定的差异性,特别是焦石1井的勘探对保存条件有比较重要的启示。位于焦石坝构造的焦石1井灯影组上覆龙马溪组为非常好的页岩气产层,暗示纵向上具有非常好的保存条件,但钻探的结果为干井。分析认为焦石1井位于盆地边缘,构造隆升快且幅度大,距出露寒武系的地区仅10 km,距出露震旦系的地区55 km,因此天然气侧向沿灯影组顶不整合面运移而散失,未能成藏。而龙马溪组页岩气则主要是受控于自封闭,页岩气不易运移而保存在地层内;但常规天然气不仅要考虑垂向的保存条件,侧向封闭性也是非常重要的,可能是灯影组能否成藏的一个关键。

1.4 圈 闭

川东南的构造变形具有一定的相通性,川东南赤水地区的研究结果表明构造变形主要受区域挤压作用、盆地基底结构、膏盐层和海相地层共同控制[32]。据丁山1井研究结果,构造变形主要从晚白垩世(72 Ma B.P.)开始活动[33]。田梦娜等[32]利用地震剖面及平衡剖面方法分析认为,川东南地区受2个方向区域构造应力挤压(近N-S向应力比近E-W向应力早且持续至今),使得中上寒武统滑脱层以上形成断滑和断展的复合构造,构造较晚且变形强;而滑脱层以下地层构造稳定,形成较早且变形弱。

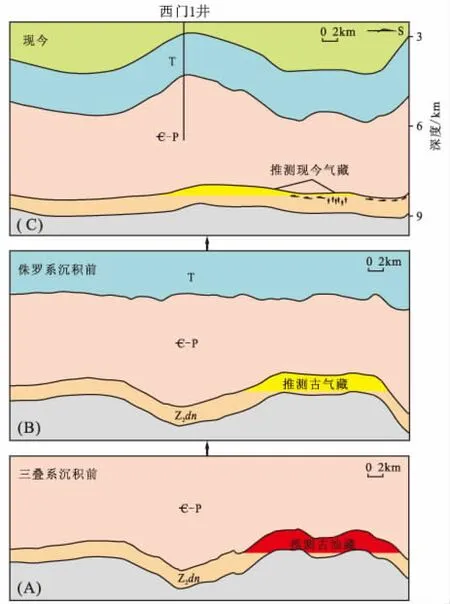

将川东南赤水地区位于西门1井附近的近N-S向二维地震剖面利用层拉平技术拉平三叠系的底和顶(图6-A、B),从拉平结果来看,赤水南在三叠系及侏罗系沉积前震旦系均有明显的背斜构造,隆升幅度大,表明该构造形成时间早,圈闭条件良好。对比现今构造发现震旦系虽然较平缓,但圈闭并未完全消失,或早期的凹陷在后期隆升中形成新的圈闭(图6-C)。因此,川东南地区虽受强烈的双向构造应力挤压及隆升剥蚀作用,但灯影组圈闭形成早且持续存在,仅闭合度及圈闭面积缩小,甚至早期的凹陷隆升又形成了新的圈闭。

图4 林1井和丁山1井灯影组连井对比图Fig.4 Correlation of Dengying Formation for Well Lin 1 and Dingshan 1

图5 川东南地区东西向剖面特征图Fig.5 Characteristics of east-west profile in southeast Sichuan

图6 川东南地区灯影组圈闭演化及油气成藏模式图Fig.6 Trapping evolution and hydrocarbon accumulation pattern of Dengying Formation in southeastern Sichuan Basin

从地震剖面结合构造分析,下寒武统膏盐岩层是非常好的滑脱层,非常有利于构造的保持。三叠系沉积前灯影组就已经形成了大规模的圈闭,圈闭在晚白垩世隆升前仍存在,在隆升过程中滑脱层使上下构造变形不一致。尽管上覆地层构造发生了大的变化和调整,但滑脱层下的构造虽然也有一定的调整,却调整不大,对于天然气的保持起了重要的作用,天然气仅短距离调整,有利于气藏的保持。

2 油气成藏的有利和不利条件

深层油气勘探对于油气成藏条件的要求非常苛刻,因为每个条件的缺失都可能造成油气最终不能成藏,特别是对于四川盆地灯影组油气的成藏[34-35]。因此全面对比有利因素和不利因素对于勘探前景有重要的意义。

川东南地区油气成藏的有利条件表现在:①受绵阳-长宁拉张槽和乐山-龙女寺古隆起影响,以下寒武统为主的多源供烃,其烃源岩分布广且厚、有机质丰度高,加之志留系烃源岩,为川东南油气成藏提供了物质基础。②川东南地区从下向上发育震旦系灯影组白云岩、寒武系娄山关组白云岩、志留系石牛栏组生物礁,其中又以灯影组储层最为发育,这多时代的储集层叠合为油气成藏提供了广阔的储集场所。③下寒武统致密泥质岩和中上寒武统巨厚膏盐岩对下伏地层形成有效的多级封盖,虽然中下三叠统膏盐在后期构造运动中被剥蚀,但川东南重庆—宜宾地区陆相地层保存条件未遭受大规模破坏[36],因此下古生界气藏依然能被完好保存。④图6-A显示三叠系沉积前,川东南深层灯影组和古生界古构造发育比较稳定,滑脱层之下圈闭已经形成,有利于油气聚集;侏罗系沉积前,盆地内部构造变形不大,仅是埋藏加深,因此对原先的古圈闭改造也不大,古油藏原地裂解形成古气藏;到现今构造,强烈的构造挤压使滑脱层之上地层形成一系列连续褶皱,同时上覆地层凹陷抑制下伏古构造的隆起,导致古构造闭合度及圈闭面积缩小,加之受滑脱层影响下伏地层构造变形较弱[37],但依然形成了新的小型圈闭,因此可以说下组合圈闭形成早且持续存在。

川东南地区油气成藏的不利条件主要有以下2点:①研究区古构造位于乐山-龙女寺古隆起的斜坡带,二叠系沉积时并不是构造高点,因此不利于古油藏的形成。但川东南地区经历了深埋藏,下组合储层中的石油或有机质几乎热裂解成天然气与沥青,从镜下观察也可以看出(图3-A、B、C),绝大部分次生溶蚀孔洞及裂缝被高演化沥青或鞍状白云石充填,说明早期确有成藏。②从构造演化来看,早期形成的圈闭受后期构造变动发生变化,从而导致自身封存条件的改变,闭合面积大幅度减小,造成油气的再次运移和逸散,越靠近盆地边缘隆升幅度越大,使得早期热裂解形成的古气藏长距离侧向逸散,不利于气藏的保存(图6-C)。加之中上寒武统的巨厚膏盐岩具塑性流动,导致勘探难度大。

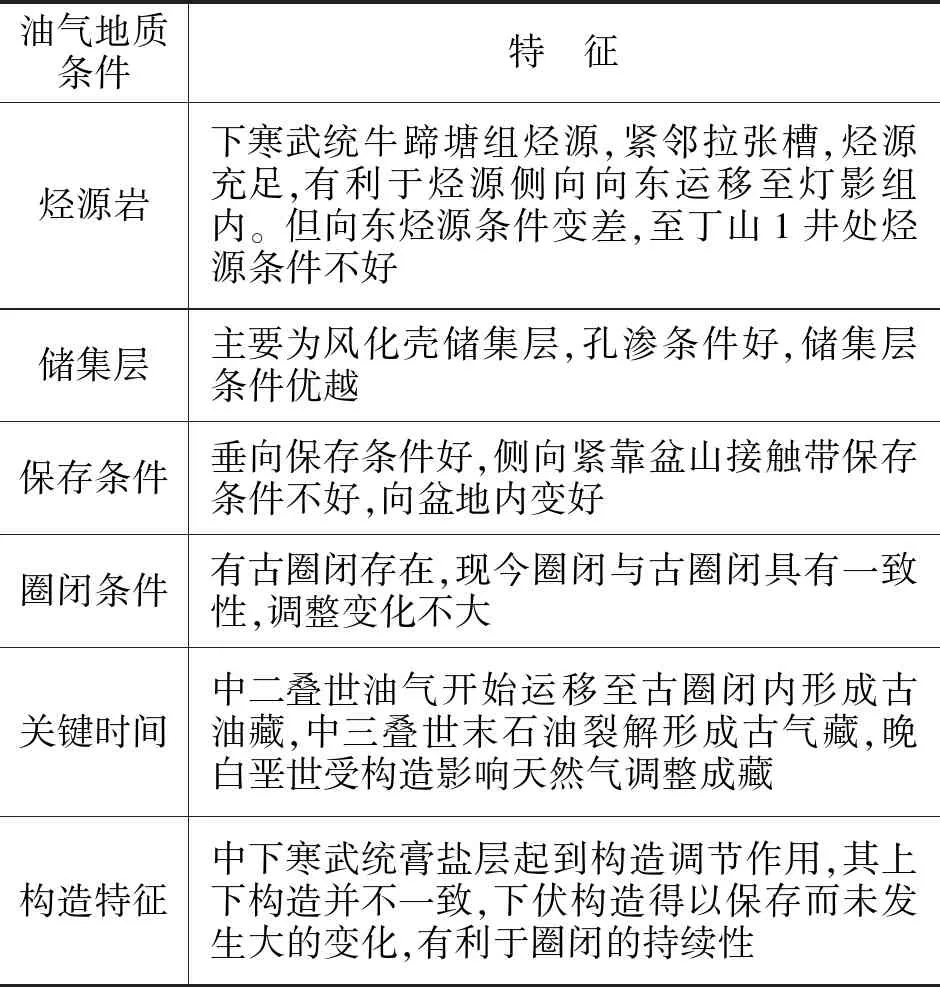

综合上述,川东南灯影组油气成藏具有较好的烃源条件(表1);但从保存条件来看,显然靠近盆地边界的构造条件较不利,而向盆地内部且邻近拉张槽的区域具有较好的油气地质条件,不利因素影响较小,是未来勘探的重要地区。

表1 川东南地区油气成藏条件Table 1 Hydrocarbon accumulation conditions in southeastern Sichuan Basin

3 结 论

a.从烃源角度来讲,川东南地区紧邻绵阳-长宁拉张槽发育的下寒武统烃源岩,又位于加里东两个巨型古隆起之间发育的上奥陶-下志留统烃源岩,具备了形成大油气田的物质基础,并且受控于绵阳-长宁拉张槽对其影响,越靠近拉张槽地区的烃源岩发育情况越好。从储层发育情况来讲,川东南地区灯影组储层均有发育,且储层内也可见沥青充填,说明早期确有成藏。川南至川东一带中上寒武统膏盐岩十分发育,膏盐岩由于具有强塑性和较好封闭性,为良好的区域性盖层。川东南地区下组合圈闭形成早,且持续存在。

b.早期形成的圈闭受后期构造变动发生变化,从而导致自身封存条件的改变,闭合面积大幅度减小,造成油气的再次运移和逸散。越靠近盆地边缘隆升幅度越大,使得早期热裂解形成的古气藏长距离侧向逸散,不利于气藏的保存。加之中上寒武统的巨厚膏盐岩具塑性流动,导致勘探难度大。

整体而言,川东南下组合地区虽然勘探难度较大,但(毗邻拉张槽地区,如赤水地区)仍有较大的勘探潜力,特别是由于寒武系膏盐层下由于构造变形小,圈闭一直存在且远离造山带,天然气不易侧向调整,破坏小而成藏。