广西家蚕原种微粒子病发生情况调查*

2019-04-15赖艳梅黄扬玉陆俣伽谭福洋李枫烨李安华

赖艳梅 黄扬玉 陆俣伽 谭福洋 李枫烨 李安华

(广西壮族自治区蚕业技术推广站,南宁 530007)

由家蚕微孢子虫(NosemabombycisNaegeli,简称N.b)引起的疾病称为家蚕微粒子病。家蚕微粒子病是蚕种业生产中最常见,也是危害最严重的一种疾病。该病害可通过胚种传染,在世界范围内被列为口岸检疫对象。20世纪80~90年代末,广西原种生产量稳定在3万张左右,这期间原种供求平衡,家蚕微粒子病发病率低,对生产造成的影响较小。进入21世纪,广西蚕桑业快速发展,为满足广西区蚕桑业发展的用种需求,广西原种生产量也逐年增加,而家蚕原种微粒子病发病率呈现高发多发态势,造成较大的经济损失,也成为制约原种生产的首要难题。因此开展广西家蚕原种微粒子病发生规律的调查,总结出适合广西原种生产实用的防控家蚕微粒子病的技术措施,对确保广西蚕桑业的健康持续发展具有重要的意义。本文通过调查不同年份不同时间段家蚕原种微粒子病发生情况,探讨影响广西家蚕原种微粒子病发生的因素及规律,以期为科学合理的防控家蚕原种微粒子病提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 调查品种

芙蓉×932、932×芙蓉、湘晖×7532和7532×湘晖。

1.2 调查时间

2016年4月~2018年11月。

1.3 调查地点

广西壮族自治区蚕业技术推广站原种场。

1.4 调查方法

根据广西原种场每年的生产情况,设计按照家蚕良种繁育的技术规程饲养两广二号亲本品种芙蓉、932、湘晖和7532各收2 g蚁蚕作为一批,产完卵后28个母蛾装一袋,送至蚕种检验检疫部门检验。每年春季4月上旬、5月上旬、6月上旬、秋季8月上旬、9月上旬和10月上旬分别饲养一批,一年共饲养6批。从2016~2018年共3年时间,饲养18批次。调查每批次的4个杂交原种的微粒子病蛾率。

2 调查结果

两广二号杂交原种不同年份的微粒子病蛾率情况见表1。

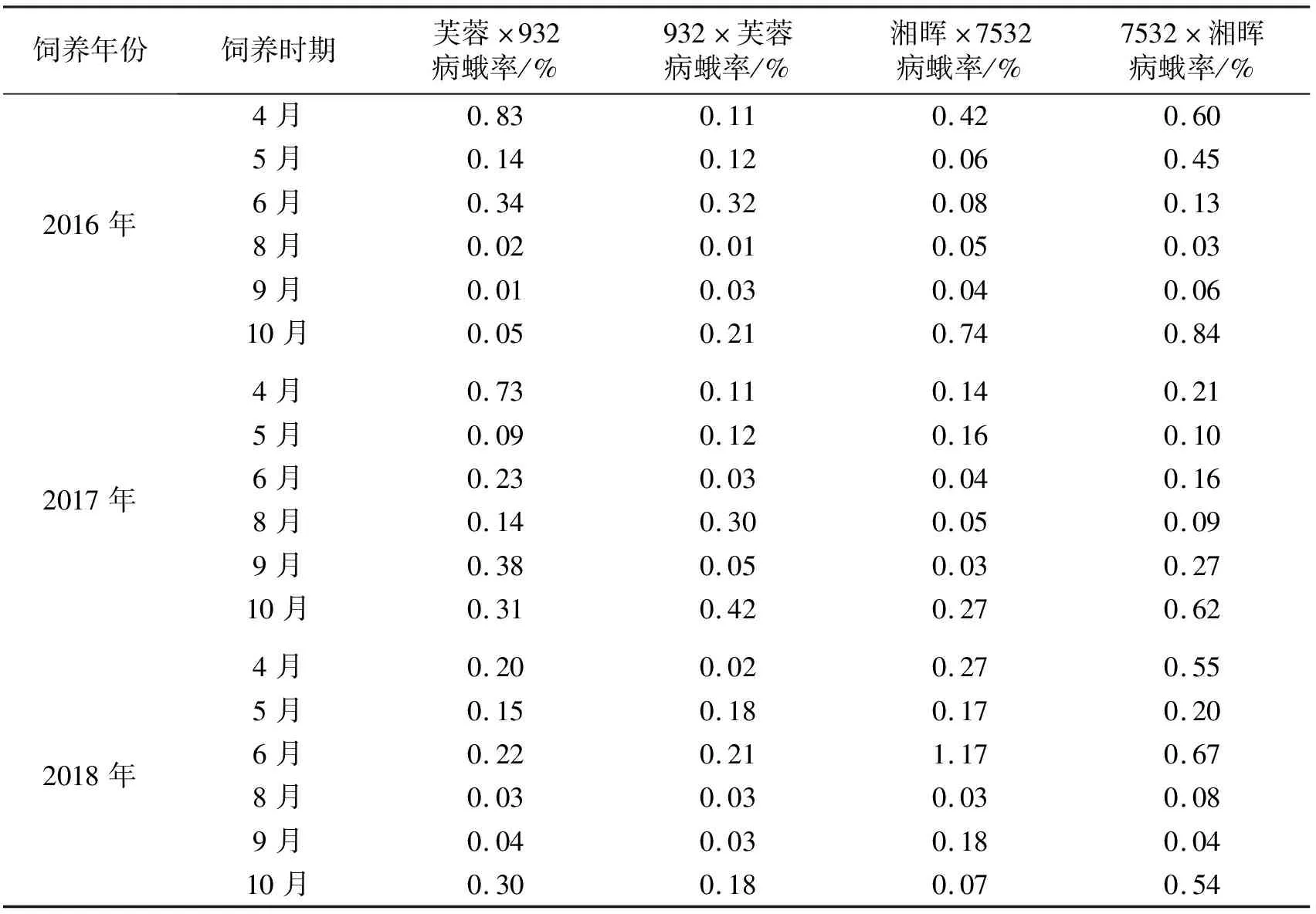

表1 不同饲养时期两广二号杂交原种的微粒子病母蛾率

3 结果分析

3.1 不同季节家蚕原种微粒子病发生情况

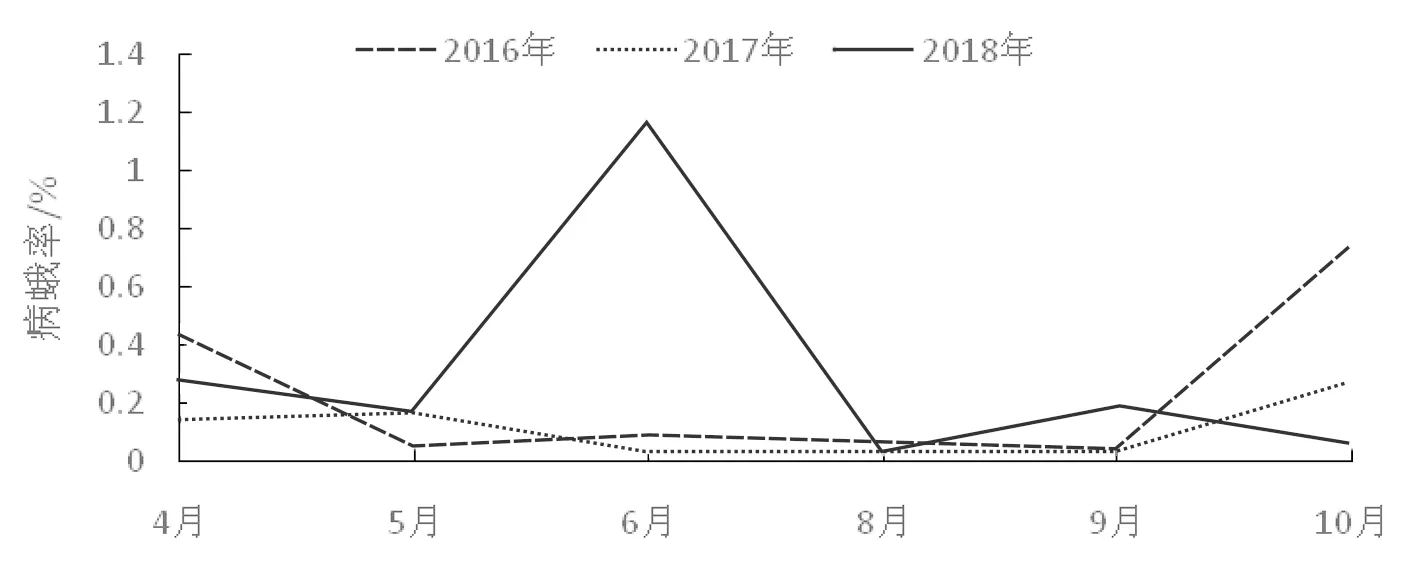

3年来两广二号杂交原种微粒子病发病率偏高,2016~2017年发病高峰分别出现在4月、10月这两个月,而在5~9月这段时间里,微粒子病发病率较低,发病率比较平缓。2018年高峰出现在6月,而且比前两年任何时期的微粒子病发病率都高,4月、10月微粒子发病率也很高,5月、8月、9月微粒子发病率偏低,微粒子病发生出现较大的波动(图1)。

杂交原种微粒子病发生和流行具有季节规律性,即每年4月饲养的第1批原种微粒子病发病率偏高,5月的第2批原种发病率下降,6月的第3批原种发病率略有上升,一年中普遍存在8月、9月的第4、5批原种发病率最低,呈现出春季微粒子病发病率较高,秋季有降低的趋势,但末批原种的发病率又有所回升。而2018年6月微粒子病发病率突然偏高,这可能与2018年上半年降雨天数比前两年偏多有关。降雨天数偏多,不仅影响了田间喷施农药防治病虫害工作的正常开展,还使养蚕环境的湿度偏大,温暖潮湿的环境有利于病原微生物大量繁殖。

图1 不同季节家蚕原种微粒子病发生动态

3.2 不同品种家蚕原种微粒子病的发生情况

通过对18批芙蓉×932原种的微粒子病蛾率的调查统计分析(图2),2016年微粒子病蛾率的高峰出现在4月,5月发病率下降,6月发病率上升,8~10月这段时间内有明显偏低的趋势。2017年微粒子病蛾率的高峰也出现在4月,5月发病率下降,6月发病率上升,8月发病率下降,9~10月发病率又上升,微粒子病发生出现曲折变化。2018年微粒子病蛾率没有明显的高峰,微粒子病流行发生比较平缓,保持在较低的毒率。根据广西壮族自治区地方标准DB45/T90-2014《桑蚕种质量》的规定[1],当原种微粒子病蛾率达0.40%时为不合格蚕种,在调查的18批蚕种中,芙蓉×932原种有2批超毒,超毒率为11.11%。

图2 芙蓉×932微粒子病发生情况调查

通过对18批932×芙蓉原种的微粒子病病蛾率的调查统计分析(图3),2016年微粒子病蛾率的高峰出现在6月,8~9月有明显偏低的趋势,10月有回升趋势。2017年微粒子病蛾率的高峰出现在8月和10月,9月发病率很低,4~6月发病率波动比较小。2018年微粒子病蛾率的高峰出现在6月,8月和9月有明显降低的趋势,10月有回升趋势,但微粒子病流行发生比较平缓,保持在较低的毒率。932×芙蓉病蛾率保持在较低的水平,大部分蚕种都合格,在调查的18批蚕种中,有1批超毒,超毒率为5.56%。

通过对18批湘晖×7532原种的微粒子病病蛾率的调查统计分析(图4),2016~2017年没有太明显的高峰,微粒子病流行发生比较平缓,保持在较低的毒率,10月有回升趋势。2018年微粒子病蛾率的高峰出现在6月,其它时间段里微粒子病流行发生也比较平缓,保持在较低的毒率,大部分蚕种都合格。在调查的18批蚕种中,有3批超毒,超毒率为16.67%。

图3 932×芙蓉微粒子病流行情况调查

图4 湘晖×7532微粒子病流行情况调查

通过对18批7532×湘晖原种的微粒子病蛾率的调查统计分析(图5),2016年微粒子病蛾率的高峰出现在4月和10月,5月发病率下降,6月、8月和 9月这段时间里有明显偏低的流行趋势。2017年微粒子病流行发生比较平缓,保持在较低的毒率,10月毒率回升,有较高的流行趋势。2018年微粒子病发生出现较大的波动,4月、6月和10月毒率偏高,5月、8月和9月又保持在较低的毒率水平。在调查的18批蚕种中,有7批超毒,超毒率为38.89%。

图5 7532×湘晖微粒子病流行情况调查

932×芙蓉、湘晖×7532原种的病蛾率都保持在较低的水平,大部分蚕种都合格,病蛾发生率相对稳定。芙蓉×932、7532×湘晖原种的病蛾率波动较大,不合格的蚕种较多,发生率有增高的趋势,这可能与品种的抗性有关。在持续调查的3年中(2016~2018年)10月份所饲养的各品种的病蛾率都有上升趋势,达到较高的毒率,这可能是因为全年多批次的养蚕,微粒子病毒的累积,导致毒率偏高。

3.3 中日系家蚕原种微粒子病发生情况对比

3年来两广二号中系杂交原种微粒子病发病率较低,流行发生比较平缓,日系杂交原种分别在2016年10月、2018年6月出现过微粒子病高峰,微粒子病发病率仍有偏高的趋势(图6)。通过对各个时间节点病蛾率的比对发现,中系杂交原种除了在2016年6月,2017年4月、6月、8月和9月这5个时间节点上病蛾率比日系杂交原种略高,其它13个时间节点上都是日系比中系高。中系病蛾率普遍低于0.40%。

图6 中、日系品种微粒子病发生情况对比

家蚕杂交原种微粒子病流行和发生在杂交原种之间是存在差异的,即中系品种对微粒子病的抗病性比日系品种强,中系杂交原种病蛾率低于0.40%的合格蚕种比日系多。

4 小结与讨论

4.1 小结

地理气候特点及家蚕品种抗性等因素是影响原种微粒子病发生的客观原因,广西原种场近几年的养蚕过程中,每年初春的首批次原种微粒子发病率都较高;由于一年内的多批次养蚕,10月份末尾批次原种微粒子发病率也有上升的趋势。因此要结合气候特点,做好生产计划,尽量避开恶劣天气对桑园病虫害防治工作的影响。同时细化桑叶全程消毒,提供优质无污染的桑叶,杜绝食下传染;而且还要做好原种繁育前中后期的清洁消毒,提高饲养人员技术水平,加强蚕儿饲养管理技术,做好蚕沙无害化处理,在不同时期有重点地做好微粒子病防控工作。

4.2 讨论

地理气候因素对家蚕微粒子病流行和发生存在一定的影响,而温度和日照时数这两个方面的影响十分突出。广西原种场地理位置在亚热带地区,具有气温高、降雨丰富的气候特点,桑树生长旺盛,一年可多批养蚕,养蚕时期长,批次密集重叠容易造成家蚕微粒子病的累积,造成垂直传播和水平传播的可能,这也与我们的调查结果每年10月微粒子病蛾率都有回升的趋势相吻合。同时携带有微孢子虫的野外昆虫在亚热带温暖潮湿的气候条件下更易于生存、生长和繁殖。黄旭华等[2]调查了菜粉蝶、桑尺蠖、桑螟虫和斜纹夜蛾等桑园主要昆虫微粒子病自然感染率,发现广西桑园昆虫感染微孢子虫严重,而且发病率也高。这意味着桑园昆虫种群密度越大,微孢子虫在养蚕环境中的数量也越多,进而影响到家蚕感染微孢子虫的几率上升。广西每年6月气温高、雨季来临、雨量充沛,是桑园昆虫大量繁殖的季节,田间喷施农药防治桑园害虫工作因为降雨频繁也较难开展。而试验中每年6月家蚕微粒子病蛾率较高与当时的温度上升、桑园昆虫繁殖速度快且繁殖量大、养蚕环境中的病原微孢子虫密度也快速增加有一定关系。

家蚕微孢子虫在10 ℃~30 ℃范围内能正常生长发育,繁殖最适合的温度范围为20 ℃~30 ℃[3],当温度超过30 ℃时,家蚕微孢子虫的发育繁殖反而受到抑制,进而微粒子病的流行发生也受到抑制。然而如果在同一时期降水量相对较低,日照时数较长, 太阳辐射很容易使养蚕环境中的微孢子失活, 从而减少家蚕感病的风险,所以微粒子病发病率也会降低。广西每年8月和9月秋季温度偏高、降雨量少、日照时数长,而在试验中的3年时间,各杂交原种在8月和9月微粒子病发病率也偏低。因此在原种繁育的生产中,需要掌握季节气候特点与微孢子虫发育情况的关系,做好计划尽可能避开高温多湿季节养蚕,在高温干燥期可增加养蚕数量,并加强高温多湿季节的消毒防病工作。

早在20世纪30年代就有日本学者三谷贤三郎研究指出,不同家蚕品种之间对微粒子病的感受性有强弱之分,这种感受性会遗传给子代[4]。沈中元[5]自2001年起首先对28个家蚕现行品种进行了微粒子病的抗性测试,发现品种之间对微粒子病的抗性差异达到显著水平,部分品种之间达到极显著水平。本试验对广西原种场现行当家品种两广二号中系、日系杂交原种病蛾率进行统计分析,发现中系与日系品种的微粒子病的发病率存在差异,中系品种比日系品种的平均病蛾率低,两广二号的日系亲本更容易感染微粒子病。