小学系统开展中华优秀传统文化教育的课程

2019-04-13王军平

王军平

(佛山市顺德区美的学校,广东 佛山 528000)

党的十八大以来,习总书记、党和国家高度重视中华优秀传统文化的历史传承和创新发展,从中华民族最深沉的精神追求和最根本的精神基因、独特的精神标识和中华民族精神的“根”与“魂”、最宝贵的精神品格和命脉的高度,定位优秀传统文化。在这样的时代大背景下,中华优秀传统文化教育如雨后春笋一般在全国各地轰轰烈烈地开展起来,如王财贵教授的读经教育、徐健顺教授团队的古典诗词吟诵、陈琴名师团队的歌诀素读,有些地方还出现尊孔变拜孔、私塾教育等现象。可是火热背后,人们也在思考:文字经典能代表中华优秀传统文化的全部吗?中华优秀传统文化教育就只是经典读诵背和道德说教吗?尊孔一定要拜孔吗?我们为什么没有更全面、成体系的中华优秀传统文化教育?

显然,这些思考是理性的。当前,我们的中华优秀传统文化教育很多仅仅停留在经典读诵背、道德教育等层面上,比较形式化、偏执化、散乱化和功利化。2019全国“两会”,教育部长陈宝生明确指出“戏曲、书法、国画、中医药、武术、太极等传统文化,将覆盖教育各个学段。”可见,在小学全面系统开展中华优秀传统文化教育已成趋势。但是,当前较完善的中华优秀传统文化教育的课程资源还很匮乏。

我们课题组以美的学校国学教育实验班为实验基地,致力于“在小学全面、系统开展中华优秀传统文化教育”的课程研究,构建了一套较为完备的课程体系,在一定程度上回应了人们的思考,顺应了时代要求。

一、课程总目标:文化自信,立德树人

“党的十九大”报告明确提出“坚定文化自信,落实立德树人的根本任务”教育总要求,因此,本课题组在研究构建“小学中华优秀文化教育的课程体系”时,以“文化自信和立德树人”作为课程总目标。

(一)文化自信

习近平总书记指出,“中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,其本质是建立在五千多年文明传承基础上的文化自信。”我们课题组将文化自信作为“小学中华优秀传统文化教育课程体系”的总目标之一,就是要通过开展体系化的小学中华优秀传统文化教育课程,使我们的小学生全面感受和体验中华优秀传统文化的魅力,并引以为傲。

(二)立德树人

立德树人是教育的根本任务,也是本课题的研究初心。课题组所研发的中华优秀传统文化教育的所有课程以及构建的课程体系都紧紧围绕立德树人这一核心进行设计和实践。比如课题组研发的经典诵读课程,落实开展中华诗教,其实就是在传承和弘扬中华民族数千年来的诗教精神,传承和弘扬君子精神,为党和国家培养新时代的谦谦君子。

二、课程内容

中华优秀传统文化包罗万象,内容丰富多彩,它们都是我们中华民族的瑰宝。课题组为美的学校国学教育实验班构建了小学中华优秀传统文化教育课程体系,包涵五大国学课程。

(一)经典诵读

这套经典诵读课程,既关注读诵,又关注积累,更关注诗词技能的习得。课题组研发了一套经典诵读配套教材,每学期一册,共十二册,每册内容较完整地呈现某一部中华经典(“三百千”“诸子百家”“经史子集”等)内容。该课程按照诵读体验和创作实践呈“螺旋式”的方式布局小学六年。该课程旨在实现“三大”课程价值:第一,传承诗教,培养君子;第二,厚积经典,习得母语;第三,传承经典,弘扬文化。

(二)传统技艺

琴棋书画、民族音乐、武术等传统技艺,是国粹。课题组为美的学校国学教育实验班体系化开设了书法、国画、葫芦丝、古琴、棋类、曲艺、武术等传统技艺课程,为学生们甄选了适合他们学习和内化的传统技艺课程教材。该课程旨在实现“两大”课程价值:一,习得技艺,提升素养;二,传承技艺,弘扬文化。

(三)寻根文化研学

作为中国人,我们要知道“我是谁,从哪里来,又到哪里去”。课题组根据小学生各学段身心特点,研究构建了“从顺德出发一路向北,分六年走向全国”的“寻根”文化研学课程:从顺德美食和家电文化,到佛山武术和陶瓷文化,到广东岭南文化,到湖湘文化,到井冈山革命文化,到中原孔孟文化,再到秦陕文化。该课程有“两大”课程价值:一是做一个“有根”的中国人;二是践行“读万卷书,行万里路”的教育理念。

(四)国学常识

中华优秀传统文化所蕴藏的学科资源极其丰富,每一项都精讲精学,很难实现,有些内容小学生有所了解即可。课题组对中华优秀传统文化进行了梳理和整合,研究构建了一套国学常识课程,以“美的国学大讲堂”为依托,为国学教育实验班每学期开展一次主题讲座,六年十二个主题。该课程旨在实现“两大”课程价值:第一,较全面了解中华优秀传统文化。第二,领略中华优秀传统文化的博大精深。

(五)“知行合一”德行修习

立德树人的根本途径就是引领学生“知行合一”。课题组研发了《“日积月累·德行天下”修习手册》,以每学期所学的中华经典的精神内核为德育主题,体系化、螺旋式开展“知行合一”德行修习教育。该课程涵盖小学六年,一年一主题,共十二册,它有“两大”课程价值:一,知行合一,立德树人;二,日积月累,养成习惯。

三、课程结构

由五大国学课程汇成的小学中华优秀传统文化教育课程体系,与小学国家基础课程体系交织成一个庞大的课程群,这会不会给师生们增加教学负担呢?课题组在课程结构设计上进行了研究和探索。

(一)课程定位和管理

课题实验基地——美的学校国学教育实验班的课程共分两大课程体系:国家基础课程体系和中华优秀传统文化教育课程体系。这两大课程体系在定位上是有区别的:前为基础,后为特色。

1.国家基础课程:基础地位不动摇。

国家基础课程(包括地方课程),是主体和基础。课程目标与《义务教育学科课程标准(2011 版)》中所规定的课程标准一致,按照《中国学生发展核心素养》的要求,全面培养学生学科核心素养。为确保基础地位不动摇,课题组做了三点努力:一内容不变;二课时不变;三在学校教导处和学科教研组的统一管理下,接受上级教育主管部门的指导和考核评价。

2.中华优秀传统文化教育课程:鲜明特色有保障。

中华优秀传统文化教育课程,是特色,是系统开展中华优秀传统文化教育的主阵地。为确保鲜明的中华优秀传统文化教育课程特色,确保“文化自信、立德树人”总目标的落实,课题组成立了美的国学堂,专门管理和指导这些国学特色课程的实施,确保课程质量。

(二)课程标准

为有效、体系化开展中华优秀传统文化教育,课题组研究制定了五大特色课程的学科课程标准,并编撰成了《美的学校国学教育实验班课程体系汇编(试用)》。

1.学科课程目标。

在“文化自信、立德树人”的课程总目标下,课题组根据小学生的学段身心特点及其各国学学科的具体特点,研究构建了各特色学科的课程目标,确保精准落实和有效开展。

以“寻根”文化研学课程为例。其课程主要通过引导学生寻找、发现、了解、感受和体验祖辈的勤劳与智慧,以及故乡、民族的起源与发展,更好地实现育人目标:第一,从本土和源头上了解、认识中华优秀传统文化。第二,培养对本土乡亲、先贤达士、优秀文化的热爱和感恩之情。第三,树立对优秀传统文化的敬畏和自信,坚定对民族文化的信仰和追求。

2.学科课程形式和安排。

五大特色课程,以怎样的形式开展?课时怎样安排?如何既确保质量又不影响国家基础课程的落实?课题组做了如下研究探索:

(1)经典诵读,属于必修课程,主要以课堂教学的形式落实课程,同时辅以一些展演、展示和比赛实践活动,每周1个课时。

(2)传统技艺,属于必修课程,实施“1+X”修学模式。其中“1”是指书法课程,人人必修;“X”是指其他传统技艺课程,学生只要选修一项即可。

(3)寻根文化研学,属于必修课程,采用校外游学实践的方式进行,一学期一次,一次一主题,一次一地方。按照《研学手册》,从顺德出发一路向北,到北京结束,六年十二次,基本走遍全国。

(4)国学常识,属于必修课程,采用大课集中讲座的方式,邀请相关的专家进行,一学期一次,一次一主题,学生了解基本常识即可。

(5)“知行合一”德行修习,属于必修课程,以实践为主,按照《德行修习手册》,一学年一德育主题,家校共同参与,合作完成。

(三)课程融合与渗透

其实,国家基础课程各学科涉及很多中华优秀传统文化,比如语文本身就是一项中华优秀传统文化,从古传承至今,数学、社会、思品、体育、音乐、美术等涉及多项中华优秀传统文化,就连英语也可以与中华优秀传统文化结合起来。因此,课题组在进行这五大特色课程建设时,尽量与国家基础课程进行融合渗透,如:将经典诵读与语文进行深度融合,为数学和英语分别编制《中国古代数学》《英语与中国》课外读本,将音乐、体育、美术等与相关的传统技艺课程进行整合……这样融合与渗透,其价值意义相当可观:一是更大限度、更大广度地落实中华优秀传统文化教育,实现更好育人;二是两大课程体系相辅相成,相得益彰,将中华优秀传统文化教育落地,国家基础课程更厚重;三是节约人力物力,节省时间空间,提高效率和效益。

四、课程评价

研究构建小学中华优秀传统文化教育课程体系,课程评价是关键。课题组坚持突出评价的发展性功能和激励性功能,重视对学生学习潜能的评价;努力调动学生主动参与评价的积极性,改变评价主体的单一性,实现评价主体的多元化,建立由学生、家长、社会、学校和教师等共同参与的评价机制;实施分学科评价和整体评价相结合。

(一)分学科评价

分学科评价,按照五大特色课程进行:

1.经典诵读。

主要从教师国学课堂(40%)和学生经典诵读(60%)两个方面进行。其中对学生进行经典诵读评价时,邀请家长作考官,评价开放。

2.传统技艺。

主要由社会等级考核机构进行考核。一学年一次,一学年至少提升一级。同时,实施免考制度,如果学生选修的某一项传统技艺已经达到六级及以上等级,直至小学毕业,该传统技艺可申请免考。

3.寻根文化研学。

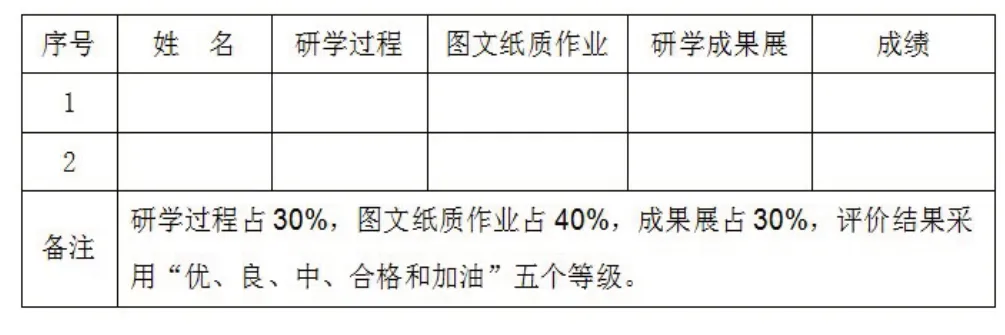

从考察研学过程、研学图文纸质作业和研学成果展三环节对学生进行课程评价。具体评价操作如下表:

?

4.国学常识。

主要采用“考察”的方式进行评价。评价分两个项目:听课表现和收获汇报(如撰写听后感、办手抄报等);评价结果采用“优、良、中、合格和加油”五个等级。

5.“知行合一”德行修习。

一学年一主题,分月循序进行考核评价,评价方式非常开放,教师、同学、家长以及学生自己齐参与,采用学校星卡制度,进行相关的奖励和惩戒。

表1

(二)整体评价

课题组研究采用“晋级考核”和集中展示的方式进行整体评价。

1.晋级考核。

“晋级进阶”机制,设“学童”“秀才”“举人”“贡士”“进士”“大学士”六个阶别,调动学生兴趣,提升特色课程效果,并编撰了《学生国学素养晋级细则》。经典诵读系列以读背诵经典作品的具体字数进行考核,每个阶别设置“标准值”“良好值”“优秀值”;传统技艺以每学年的社会考级的结果作为晋级标准。各科目完成相应的指标,方能晋级进阶,具体考核评价方式如表1。

2.集中展示。

课题组研究探索,每学年举办一次师生国学素养汇报会,以实践活动的方式来锻炼、提升和展示学生在中华优秀传统文化方面的素养,夯实中华优秀传统文化教育课程的效果。

五、结语

文化自信,立德树人。我们研究构建的小学中华优秀传统文化教育课程体系,通过设目标、选内容、编教材、厚积累、进课堂、上舞台、办研学等途径,在美的学校国学教育实验班体系化实践一年,学生国家基础课程核心素养得到发展,中华优秀传统文化素养也获得提升。实践证明:学生受益,家长欢迎,还受到了社会和媒体的广泛关注。期待广大教育同仁一起携手,研究探索更好的中华优秀传统文化教育,更好地实现“文化自信和立德树人”的目标。