山地公园景观设计中的地域特色营造

——以杭州市昌化镇南屏山公园为例

2019-04-10王明鸣唐慧超

王明鸣,唐慧超,洪 泉,徐 斌

(浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 杭州 311300)

随着城市的不断发展,城市的土地资源越来越紧缺,平原地的建设空间日益减少,人地矛盾加剧,于是山地资源的价值逐渐展现。浙江作为经济发达的多山省份,许多城市和地区都建于丘陵与山地上,如何合理开发和利用山地资源,提升土地价值,展现山地城市形象特色,具有现实意义。

山地公园是用地范围内基地地形为山地或具备山地地形特征的公园绿地,具有地形起伏大、生物资源丰富、空间格局立体化、视阈多变等特点,是公园建设中较特殊的一类[1]。相较于平地公园,山地公园的建设更多地受到地形、交通、植物等场地要素的限制,更需要寻求一种适应其地域性特征的建设途径,以减少山地开发对自然资源的破坏。然而,在一些山地公园的建设中,常常出现大挖大填、贪新求异的现象,导致优美的山形界面破坏,地域景观丧失。本文以昌化镇南屏山公园设计为研究对象,通过研究地域特征和深入挖掘地域文化,在规划设计中形成具有地域特色的山地景观,为山地公园地域性特征的表达提供参考。

1 山地公园景观设计的地域性表达

1.1 景观的地域特色概念

针对地域性含义,国内外学者从不同层面对其进行研究和探讨。R.Hartshorn曾定义地域:“是一个具有具体位置的地区,在某种方式上与其他地区有差别,并限于这个差别所延伸的范围之内”[2]。国内学者陈娟[3]认为地域特色是指在一定的时间和空间范围内,在长期的历史发展中,某一地域内的景观因受到当地自然条件和历史文化等因素的影响而表现出有别于其他地域的特性。笔者认为景观的地域性包含2方面的含义:首先强调场地所处地域的自然环境,如地理、气候、资源等的特殊性;另外强调文脉,即当地文化意识形态的特殊性。

1.2 山地公园的地域特征

山地公园自然环境地域性体现为山地公园自身的地形地貌、气候条件、生物资源等自然因素,这是场地历经千年的更替演变而来的,是营造地域特色景观最基本的因素。设计师要以全局观来顺应地形地貌的变化,将制约设计的自然因素转变为展现山地公园特色的有利因素[4]。

山地公园人文意识地域性一方面表现为所在城市的民俗风情、人文历史;另一方面表现为中国文人自古以来对山的审美文化。以山为主题的诗词、传说多不胜数,山地的地形地貌、建筑植物、历史故事等,都呈现出丰富浓厚的地域色彩,是展示城市形象的窗口。应当通过归纳分析加以提炼,以公园的自然特性为本底,把抽象的元素运用到景观设计中,在保护地域文化的基础上满足新时代的文化诉求[5]。

1.3 山体的山位空间属性

山地公园的地域性表达是以不同山位所具有的空间特性为基础的。山体各个地段所具有的或开敞或封闭的空间属性形成独具特色的山地空间。同济大学卢济威等[6]按照山体的形态特征,将山位分为盆地、山麓、山谷、山崖、山腰、山脊、山顶7种,本文就其中3种进行详细阐述(表1)。

表1 山地山位空间属性分析

2 地域特色在山地公园景观设计中的表达策略

笔者通过理论研究与项目实践相结合,认为山地公园的地域特色的营造方法,应该是在自然环境和人文意识的基础上,各景观要素通过合理规划组织后整体性的表达,包含以下4个方面。

2.1 山、城架构——构建地域性山水风貌特色

山地公园作为城镇功能的重要组成部分,影响着城镇的整体风貌格局。一方面协调好山地与周边环境的关系,有效连接和完善场地周边的功能,能激发片区经济发展和活力,从而完善城镇功能和人居环境[7]。另一方面山水作为城镇的边界区域,控制着城镇发展的规模尺度,延绵的山体与城镇建筑相结合形成美妙的天际线,呈现“山城相依”的形态结构,人工环境与自然景观得以相互交融,也是展现城镇形象和地域特色的途径。

2.2 功能空间——结合山地的环境基底特色

2.2.1 适宜性的功能布局 山地的地形特征是山地景观形成的基本要素,地形地貌的复杂性决定了山地公园功能空间的差异性和多样性。因山地空间受地形因素限制较大,所以在山地功能空间的布局上,一味追求平地公园的形态构图而大规模地改造原来的地形空间特征是不明智的。应充分研究山地原有空间布局,根据不同的山位形态特征寻求最适合的功能空间布局,从山体的制高点、景观视线、景观轴线3个关键要素入手,进而控制山体的景观空间层次,在顺应山地自然景观总体特征的同时满足其使用功能。

2.2.2 多维度的交通系统 山地地形复杂,因其丰富的竖向层次所形成的道路类型也多种多样。从功能维度看,山地的道路系统是公园的脉络,将各个景点联系起来,形成体验丰富的具有山地特色的游览形式。从景观维度看,山地交通因其立体性,在观赏行走的过程中人们会收获比平地更加丰富的视景。从生态维度看,由于山地公园的生态特性,道路对山体的自然环境具有分割作用,形成若干小区域,破坏了生态平衡[8]。所以,山地公园的选线应避免成网状,减少对生物生境的分隔,形式上顺应等高线以求融于自然,材质上应选用自然及乡土材料,建立绿色廊道。

2.3 景观风貌——沿袭地域文化并兼具生态特色

2.3.1 激活地域文化 地域文化是特定地区民俗风情、传统习俗等文明的体现,是在一定范围内与地域环境相融合的产物。设计时应分析地域文化表达在物质景观中,体现出独特的空间形态和组合特征,并通过景观界面的整合,从视线通廊和区域地标入手,打造区域历史文化窗口[9]。同时,应注重文化情感的激发,结合物质景观形成文化的体验形式,满足观者情感表露,形成文化共鸣,增强景观的可读性。

2.3.2 山地植物修复 自然植物群落作为山地公园的生态因子和景观要素,传递和表达山地公园的形象和意境。在生态方面,日本宫胁昭依据植被演替的理论,提倡运用乡土树种以粗放、生态的配置形式构建近自然植物群落,从而恢复森林生态系统,即“宫胁森林重建法”[10]。在景观方面,山地植物营建时应把握好地形和山位特性,从近、中、远景以及俯仰等不同视距、视角来进行植物的合理组织,营造具有山地特色的植物景观。

3 实例分析——以杭州市昌化镇南屏山公园为例

3.1 项目背景

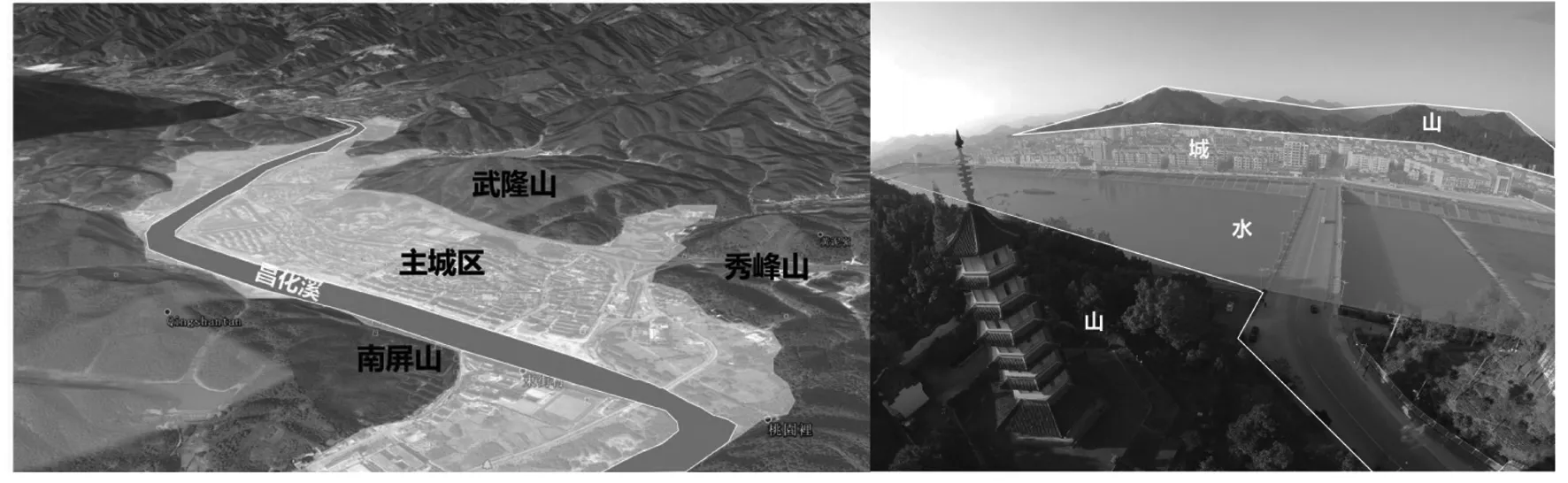

3.1.1 区域背景 南屏山位于山清水秀、四面环山的浙西边陲重镇——昌化镇,城镇以北为安徽省宁国市,是省际边界城镇。镇区距离杭州主城区105 km,距黄山市134 km,位于杭州、黄山、千岛湖黄金旅游线上。南屏山公园占地约5 hm2。公园东邻文昌公路和昌化中学,西接青岭庙,南连新开发区,北抵昌化溪南涧,是以南屏古塔为中心的风景旅游胜地(图1)。

图1 南屏山区位图

3.1.2 文化背景 昌化镇源远流长、积淀深厚,文化资源丰富。根据文化的属性,可将昌化镇的地域文化分为城镇文化、历史文化、人文文化3大类。

1)城镇文化。城,因水而生,因水而兴。经过千年演变,昌化镇的城镇发展由早期的沿路发展到现今的沿河发展,形成昌化的城镇中心。南屏山和昌化溪互为呼应形成了传颂千古的“昌化十景”之一的“紫溪秋月”的意向,奠定了昌化山环水绕的城镇文化。

2)历史文化。昌化镇历史悠久,是吴越文化和徽州文化的交融地。始建于北宋年间的南屏塔作为昌化历史文化的见证,是昌化镇的地标建筑,登此古塔可俯瞰镇区全貌。

3)人文文化。昌化作为文化的交融地,自古以来书香浸润、学风浓厚。苏轼、范成大、郭沫若、郁达夫等文人墨客都醉心于昌化山水而留下千古名句,形成昌化重教育、爱读书的人文气质。

3.1.3 公园现状分析 随着城镇的发展,南屏山公园空间混乱,整体环境破败,公园早期建设虽已形成一定的基础,但功能、交通及环境风貌等方面与城镇的发展需求不相称,具体问题总结如下。

1)与城镇发展脱节。昌化镇以昌化溪为分界线,北岸为城镇腹地,南岸为山体林地。这种空间的隔离加之发展目标的不明确,导致城镇资源的割裂,社会生活的分离,使得山地与昌化镇的发展逐渐脱节。

2)功能布局杂乱。公园在建造之初没有根据山地特性进行合理的功能分区,导致各景区之间缺乏联系且互相干扰,表现出杂乱无序。此外,公园道路以宽0.8~1.2 m的水泥路为主,且缺乏系统的组织规划,导致公园交通系统不堪重负,景观空间体系断裂。

3)主题风貌丧失。以南屏塔文化为主的历史文化资源没有得到有效开发,公园自身的优势和潜力得不到充分发挥,导致公园核心景观不明确、主题特色模糊。同时,由于修建山体建筑,导致南屏山部分地表土层和植物群落破坏严重,地域特色的植物景观丧失殆尽。

3.2 地域特色的表达策略

本项目以地域性景观的营造为切入点,从山水传承、空间重构和风貌营造3个方面出发,针对南屏山公园与城镇发展脱节、功能布局杂乱、主题风貌丧失等突出问题提出相应策略(图2~图3)。

3.2.1 “山水传承”——构建地域性山水风貌特色

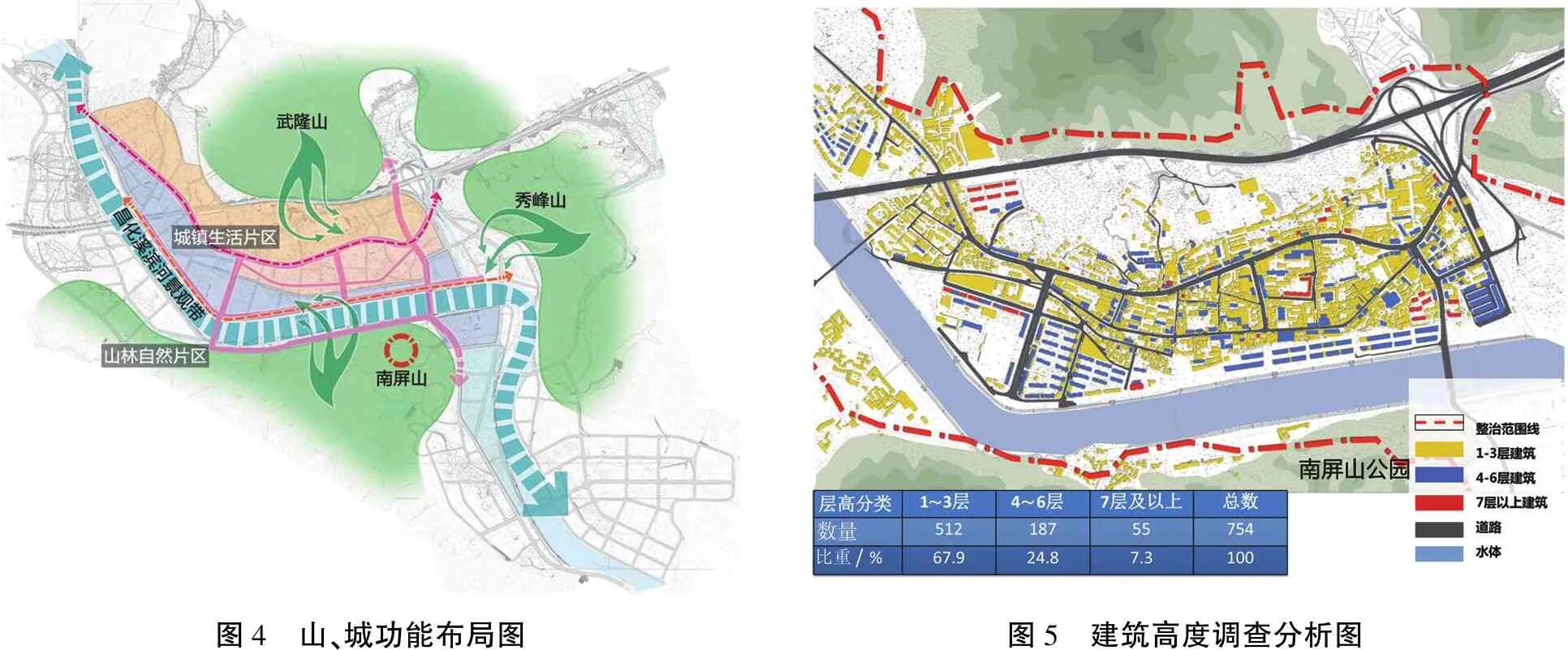

1)功能耦合,协调城镇发展。梳理昌化镇“山、水、城”的区域空间格局,提出“揽山入城”的发展战略。首先,划定昌化溪北岸为城镇生活片区,南岸为山林自然片区。通过增设滨江南路、大桥南路、文昌路等,完善山林自然片区的交通系统,增加南屏山公园与城镇腹地之间的联系。其次,利用昌化溪滨河景观带串联起南岸的山地、农田、林地等自然资源,形成以南屏山公园为核心,自然环境为本底,以休闲、生态、教育为导向的城镇功能区。山与城通过功能的融合互补,打破了原先的阻隔,实现协同发展(图4)。

2)山城相融,彰显城镇气质。为了避免山形界面被城镇高耸的建筑所埋没,充分研究山体和建筑二者的组合和尺度关系。对昌化镇腹地建筑高度进行调查分析,6层以上的建筑约占7%,4~6层的建筑约占25%,4层以下的建筑约占68%,可见目前建筑高度对山体界面造成的影响并不大(图5)。本次规划在南屏山与城镇腹地之间留有足够的缓冲距离,越是靠近山体的建筑,越要控制好建筑的高度和风貌,避免建筑对山体的围合度过大,确保视线的通透性。山体肌理与城镇空间相结合,形成独具地域特色的“图底关系”。

3.2.2 “空间重构”——结合山地的环境基地特色

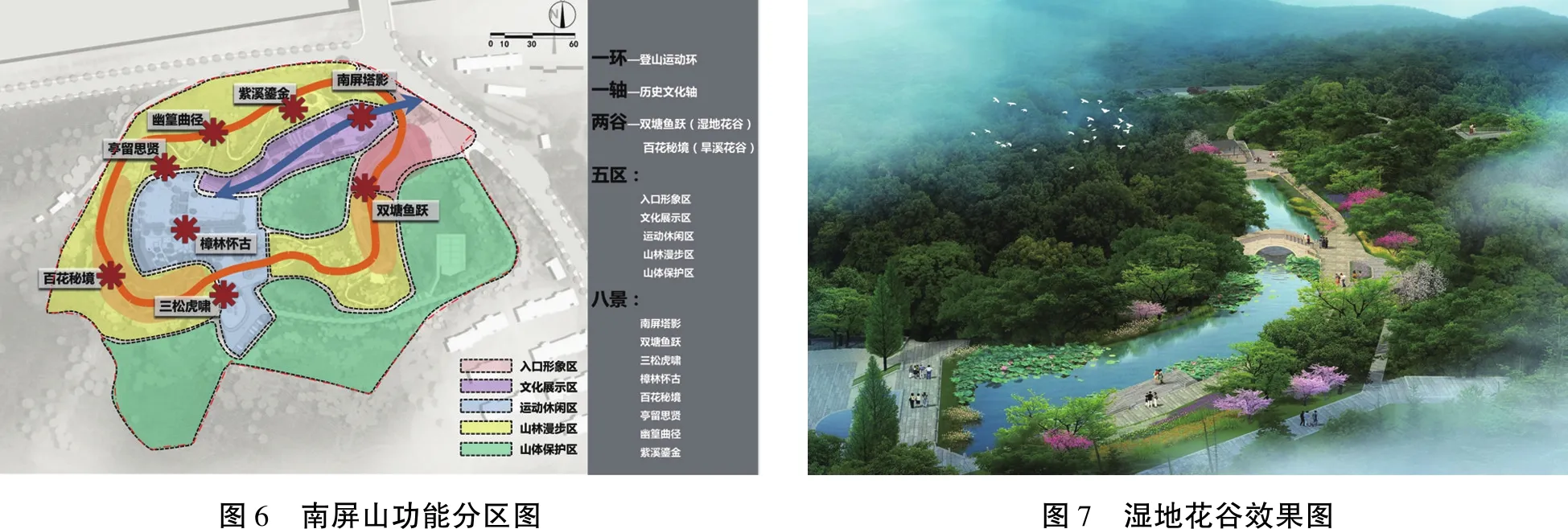

1)结合山位,打造功能合理的景观空间布局。山体是山地公园的基本“骨架”,其形态变化构成了山地公园特有的空间结构。设计充分结合地形现状和山位特点,按照“一轴、两谷、五区”的景观结构,营造出地域性山地景观系统(图6)。

图4 山、城功能布局图图5 建筑高度调查分析图

结合山麓段地势平缓的地形特征,对场地废弃水塘进行改造,设计成“湿地花谷”,并增设人行步道、水埠头、拱桥、以及水生植物营造出小桥流水等极具地域特色的景观意向(图7),与入口形象区相结合,形成供游人活动集散的入口空间。

改造山腰处的废弃游步道,结合山腰凹型地段的地势特征,利用植物造景形成“旱溪花谷”,完善山形走势。利用山腰处地形起伏、凹凸变化,形成山林漫步区和运动休闲区,使游人时而穿梭于百花蝶谷中,时而登高于观景平台上,形成视线多变的空间序列,各景观空间相互穿插渗透,达到步移景异的效果。

利用山顶处南屏塔、南屏书院、碑林长廊、南屏茶室等文化设施连线而形成历史文化轴,并拆除分隔轴线上各节点之间的围墙,使原本闭塞独立的路径能够连续贯通。同时,沿轴线设置文化展示区,点线面结合,以山顶处的南屏古塔为核心,打造昌化文化制高点。

图6 南屏山功能分区图图7 湿地花谷效果图

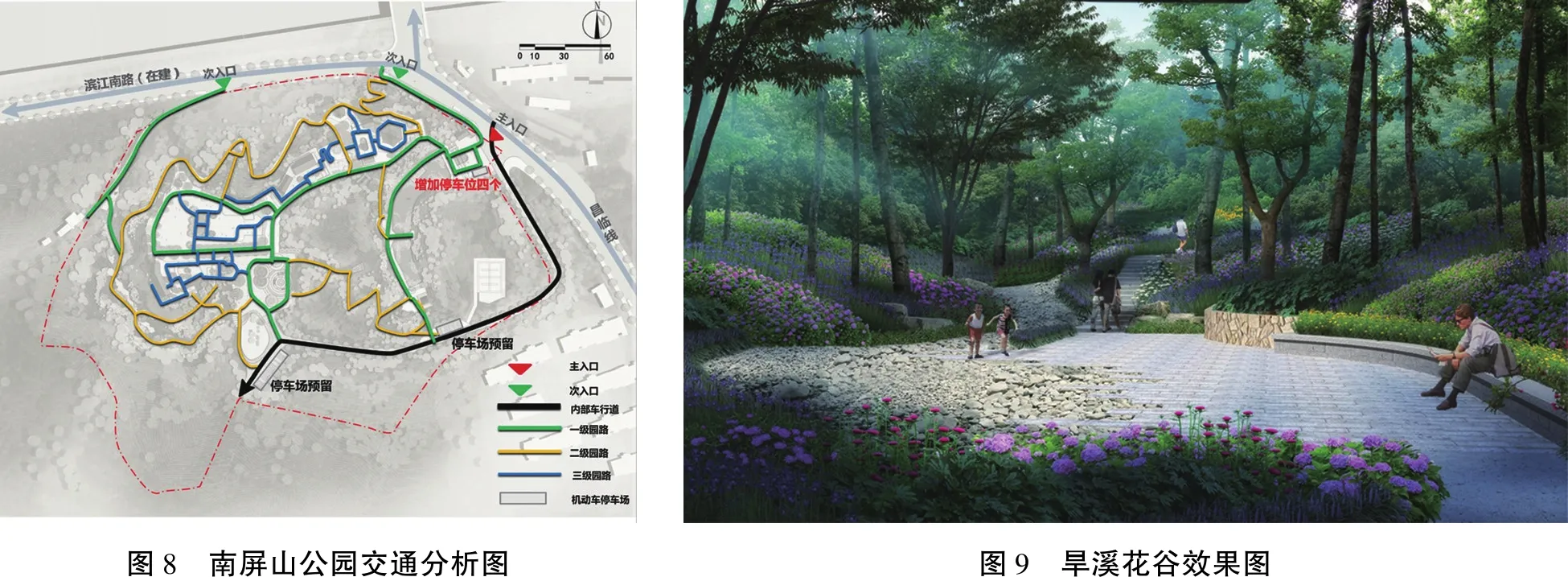

2)多维选线,形成“一环多级”的立体化交通。山地公园地形多变、空间丰富,园路选线时要具备多维的设计逻辑,考虑园路布局的立体化,更要减少道路对生境的破坏[11]。设计结合现状路网,并对其进行地形地貌和坡度分析,最终形成“一环多级”的体验式景观道路系统(图8)。

“一环”为登山运动环。以山体为骨架,着力打造一条环绕于山腰处的运动环,并利用山腰处地形的起伏变化满足散步、慢跑、登高等多种功能。

“多级”即将原本杂乱的道路系统重新梳理,充分结合山形地貌和功能要求,布置多级路网,建立起下、中、上3级立体交通网络。其中底层交通注重便捷性,形式以平地步道、缓坡道为主。在山地与城镇道路的接壤处,布置3个出入口满足集散要求,道路和广场结合实现与外部交通的衔接过渡,同时辅助上层空间连接。中层交通注重生态性,形式以架空栈道、嵌草步道为主,防止道路对斑块的割裂,对密度过大,道路宽度、曲度与环境不相适应的道路进行整改、拆除,并通过绿化生态补偿,留出植物的生长空间,道路掩映于植物中,形成绿色通廊从而修复生境。上层交通注重趣味性,由登临山顶的栈道及山顶节点所构成。取消原有的水泥步道,采用较为生态的嵌草路面,保留原有竹林幽径,营造宁静致远的空间氛围;利用废弃的山谷步道,种植耐荫花卉,形成梦幻的百花谷景观(图9)。

图8 南屏山公园交通分析图图9 旱溪花谷效果图

3.2.3 “风貌营造”——沿袭地域文化并兼具生态特色

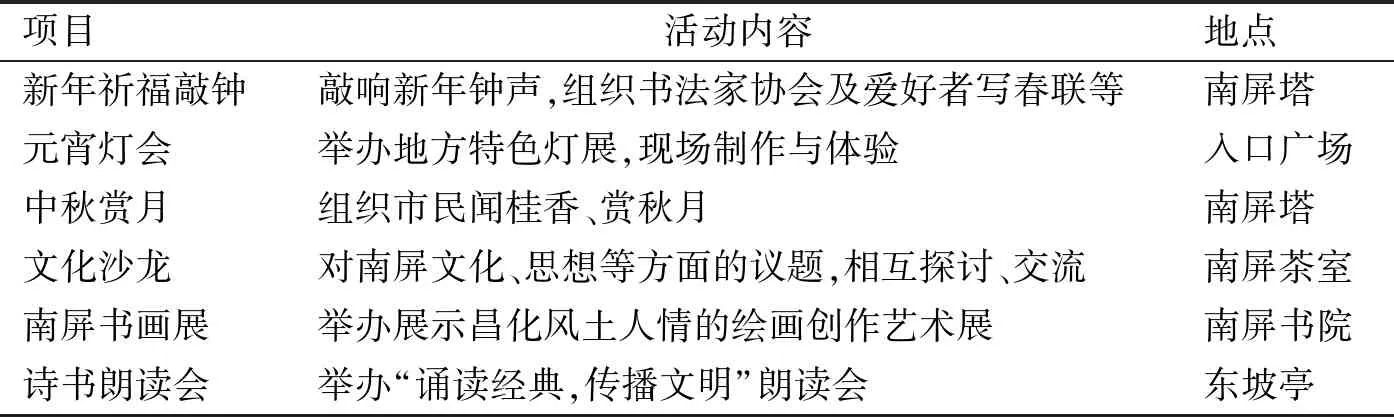

1)体验式设计,增强文化的可视性。地域文化是场地的灵魂,场地是地域文化的载体。在设计的过程中,充分利用昌化溪和南屏塔这两处互为呼应的文化地标,将其作为文化景观营造的元素;同时,通过人们在景观中的行为活动来感受文化,增强景观体验性,形成多样的文化活动形式[12],具体形式见表2。

“观紫溪”:南屏塔、昌化溪自古山水交融、相得益彰。但由于公园常年缺乏管理导致杂草丛生,在南屏山上已经看不到昌化溪了。本次设计保留并修复原有古亭作为观溪赏景的场所,除去阻挡视线的植物,打造视线通廊,使园内外相互借景,重现昌化十景之一“紫溪秋月”的意向,彰显城镇文化。

“登古塔”:设计以南屏塔为核心的景观节点,升级改造相关配套设施,改良建筑形式,与南屏塔相互融合形成城镇的历史文化地标。同时,利用场地定期举办祈福敲钟、重阳登高等民俗活动,使民众自发参与到南屏文化的宣传和科普中去。

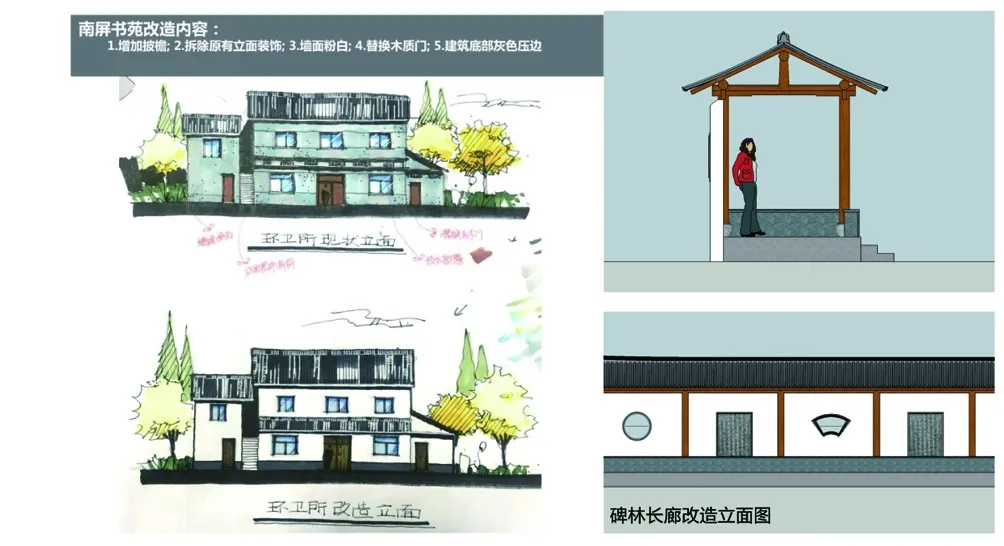

“听书声”:保留山上原有的环卫所建筑,并将其改造成为南屏书苑,作为昌化以及周边地区的书画爱好者颂史朗读、文化展览的场所,进而为公园增添人文气质。同时,将书苑外围绘有“昌化十景”的围墙进行保留并搜集散落于山上的碑刻、古物等,结合园路设置碑林长廊,增强文化的可视性和人文风韵(图10)。

表2 文化体验活动策划

2)生态引导,构建自然植物群落。植物景观是具有地域性的,乡土植物能够适应地方环境特征,是表达地方乡土景观特色的最佳媒介。BRIAN C.[13]指出:乡土植物在营造地域特色景观方面具有与生俱来的优势。南屏山公园从生态和景观2方面对植物进行地域性营造。

图10 南屏书苑、碑林长廊改造示意图

构建自然植物群落。首先对南屏山上的自然植物群落进行调查,调查得出毛竹(Phyllostachyspubescens)、马尾松(PinusmassonianaLamb)等为公园的优势树种;其次在山地土层破环严重、土壤瘠薄的地段铺设20~30 cm厚的土层,再将优势种幼苗栽上,混合密植,使树种之间相互竞争,接近自然状态。浙江地区雨量充沛,在经过3 a左右的养护管理后可粗放管理,6 a后便可接近自然植物群落,获得较高的生态效益[14]。

营造视觉多样的植物景观。由于山位的变化产生观赏者视点的变化:或近景、或中景、或远景,使人们观赏到多视角的植物景观[15]。其中,近景视距100 m以内,利用南屏山上长势良好的乔木,形成游憩节点,体现植物的个体美。中景视距100~2000 m之内,利用竹林、松林、油茶林等大面积的植物群落,辅之以耐荫花卉丰富林下空间,增加群落层次感。远景视距为2000 m以上,在不破坏自然群落的基础上,适当增加色叶树的比例,使其具有更加丰富的季相景观,展现出十景之一“灼枫碧岫”的景观意向。

4 结论

“久在樊笼里,复得返自然”,山地公园的开发以其自身的特色,在日益紧张的城市环境中显得意义重大。本研究中的山地公园地域性景观营造不是刻意创新,而是把城镇、山地、植物、古建、文化等元素相互融合,实现自然与人文资源的整合利用与高效转化。昌化南屏山公园通过多维度、多视角、立体化、生态化的对山体林地进行景观改造,使之成为城镇绿色网络的有效补充,为当地居民创造一个集休憩、观景、健身于一体的特色山地公园。