四种手术入路对眼眶深部海绵状血管瘤患者的影响

2019-04-08刘青林吴伯乐叶锌铭

刘青林,吴伯乐,叶锌铭

作者单位:(323000)中国浙江省丽水市人民医院眼科

0引言

眼眶海绵状血管瘤是临床常见眼眶肿瘤类型之一,其患者人数约占眼眶肿瘤总数13%~22%。该病患者主要临床特征为血管腔隙形态异常改变,往往合并单侧眼球突出症状[1]。眼眶深部海绵状血管瘤多见于眼外肌圆锥内[2],该类病变具有肿瘤位置深,毗邻视神经、眼外肌及眶内血管等重要结构等特点,手术操作的挑战难度大[3]。如何有效提高眼眶深部海绵状血管瘤患者摘除肿瘤完整程度、最大限度避免视神经及眼外肌损伤是临床关注焦点。目前,眼眶深部海绵状血管瘤外科治疗主要入路包括:经结膜入路、外侧入路、皮肤入路及外侧联合内侧结膜等[4],方法各异,疗效及安全性不一。一般来讲,术前准确的定性和定位诊断是手术成功的重要前提。术中依据肿瘤的不同位置和大小来选择不同的手术进路,是顺利切除肿瘤,减少并发症,提高手术成功率的关键。本文旨在探讨对眼眶深部海绵状血管瘤患者视力、肿瘤残余率及并发症的影响,为手术入路选择积累更多循证医学依据。

1对象和方法

1.1对象回顾性分析我院2013-02/2018-06收治眼眶深部海绵状血管瘤患者114例,根据手术入路不同分为A组(30例,经结膜入路)、B组(34例,经外侧入路)、C组(27例,经皮肤入路)及D组(23例,经外侧联合内侧结膜入路);A组中男18例,女12例,平均年龄46.10±7.21岁,根据病变位置划分,左侧16例,右侧14例,根据术前视力水平划分,<0.05为1例,0.05~0.3为2例,0.4~0.8为20例,≥1.0为7例,其中合并病理性眼球突出19例(63.3%);B组中男20例,女14例,平均年龄46.90±7.74岁,根据病变位置划分,左侧18例,右侧16例,根据术前视力水平划分,<0.05为2例,0.05~0.3为4例,0.4~0.8为22例,≥1.0为6例,其中合并病理性眼球突出21例(61.8%);C组中男15例,女12例,平均年龄47.17±7.86岁,根据病变位置划分,左侧15例,右侧12例,根据术前视力水平划分,<0.05为1例,0.05~0.3为3例,0.4~0.8为18例,≥1.0为5例,其中合并病理性眼球突出17例(63.0%);D组中男13例,女10例,平均年龄46.69±7.14岁,根据病变位置划分,左侧15例,右侧8例,根据术前视力水平划分,<0.05为1例,0.05~0.3为1例,0.4~0.8为16例,≥1.0为5例,其中合并病理性眼球突出13例(56.5%);四组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

图1经结膜入路联合外眦切开,到达肌锥腔内,分离出肿瘤。

图2经外侧切开眶骨壁,剪开骨膜,外直肌下缘剪开肌间膜,脑压板分离眶内组织,暴露肿瘤。

图3经眶内上方皮肤入路,切开眶隔,避免损伤提上睑肌腱膜、滑车、上斜肌、眶上神经等,分离肿瘤后取出。

图4经外侧联合内侧结膜入路,切除眶外壁扩大眶容积,剪开内侧结膜,分离内直肌,脑压板分离至肌锥内,分离肿瘤后并取出。

1.1.1纳入标准(1)根据手术病理活检确诊海绵状血管瘤;(2)单眼病变;(3)方案经医院伦理委员会批准;(4)患者及家属知情同意并签订知情同意书。

1.1.2排除标准(1)眼部手术禁忌证;(2)合并其他眼部疾病;(3)恶性肿瘤;(4)既往眼部手术史;(5)严重内分泌系统疾病;(6)造血系统疾病;(7)妊娠哺乳期女性;(8)临床资料不全。

1.2方法

1.2.1治疗方法A组采用经结膜入路手术治疗,适合病变位于眼球后肌锥内且与周围无明显粘连者;手术过程中根据球后病变象限,于相应象限穹窿部结膜处作弧形切口,必要时可行联合外眦切开,有效扩大外眦术野;继续经眼外肌间达肌锥腔内,有效分离眶内脂肪并完全暴露病变(图1);对于球后颞上方病变者则应于略靠近角膜缘结膜处切开,注意保护泪腺导管。B组采用外侧入路治疗,适合病变位于眼眶深部视神经外侧者,其中常规入路为外眦外侧约5mm处作水平切口,颧额缝上5mm作骨瓣上切口且下缘与眶底平行(图2);外上入路则于眉弓下未过中线开始作“S”型切口,沿眶缘自内向外达外眦处转水平切口;其中骨瓣上方切口可根据病变体积及位置达眶上神经外或眶上缘中线,同时下缘与眶底平行。C组采用皮肤入路治疗,其中常规皮肤路径适合病变位于球周表浅者,术中经皮肤作切口,深达眶隔,剪开眶隔,向深部分离暴露肿瘤(图3)。皮肤切口位置以最靠近肿物前端且隐蔽为原则,可行眉弓下、双重睑、下睑睫毛下等切口并暴露肿瘤。D组采用外侧联合内侧结膜入路治疗,适合病变位于眶内侧较深位置、体积较大及合并视神经包裹者,即在外侧入路基础上与内侧结膜切口联合,保证眶内容物外移,增加眶内侧术野(图4)。

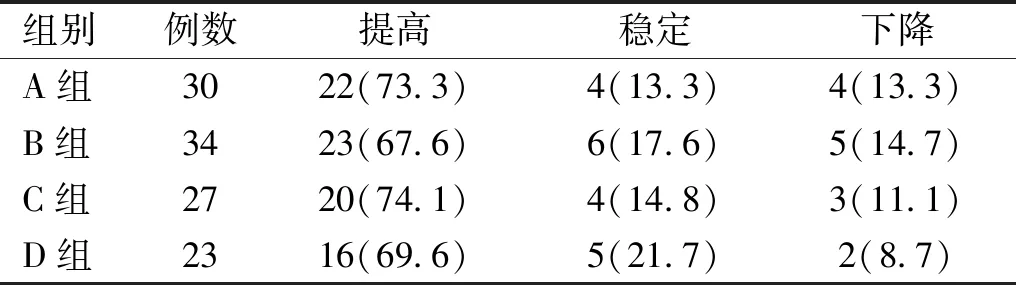

表1四组患者视力改善效果比较例(%)

注:A组:经结膜入路;B组:经外侧入路;C组:经皮肤入路;D组:经外侧联合内侧结膜入路。

1.2.2观察指标经结膜入路前路开眶术患者术后1wk、外侧开眶术和内外侧联合开眶术患者术后2wk均复查眼眶CT,评估肿瘤残留率。(1)视力改善效果指标包括提高(较治疗前视力改善)和稳定(较治疗前视力未变化)、下降(视力下降>0.1);(2)记录患者术后肿瘤残余例数,计算百分比;(3)术后并发症类型包括上睑下垂、眼球运动障碍及瞳孔改变[5]。

2结果

2.1四组患者视力改善效果比较四组患者视力改善效果比较,差异无统计学意义(Z=0.103,P=0.918,表1)。典型影像学图片见图5~10。

2.2四组患者术后肿瘤残余率比较A组、B组、C组及D组患者术后肿瘤残余率分别为0(0/30),2.9%(1/34),3.7%(1/27),0(0/23),经Fisher精确概率检验,四组患者术后肿瘤残余率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

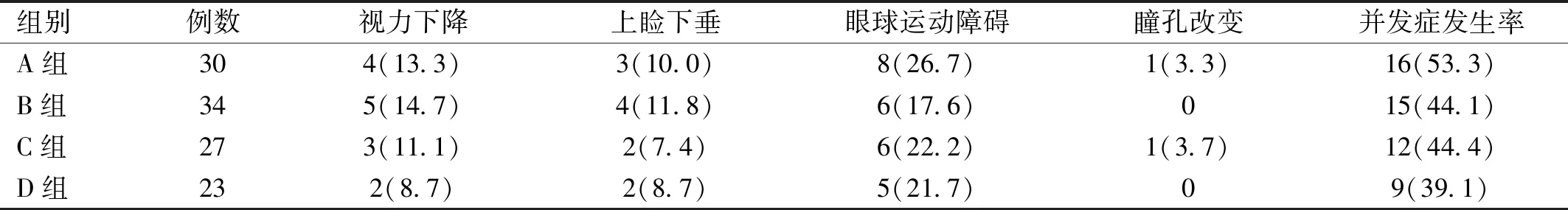

2.3四组患者术后并发症发生率比较四组患者术后并发症发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.618,P=0.244,表2)。

3讨论

海绵状血管瘤严重影响患者生活质量。早期手术治疗是关键[6]。实际手术操作中,根据局部解剖结构,考虑眼眶骨性解剖标志及软组织[7]。但由于眼眶手术操作精细,尤其是位于眶深部的肿瘤,手术过程易损伤血管、肌肉及周围神经,手术操作难度大,并发症多[8]。因此,受肿瘤位置、性质、大小的影响,加之近年来随着影像学的发展和手术技术的不断改进,手术入路方式亦有差异,临床以前路开眶、外侧开眶、内侧开眶、内外联合开眶、经颅开眶及眶内容物切除术等手术方式较常见。本次研究中,我们综合以往观点进行分区,即将骨性眼眶、眼球位置及视神经管同期纳入区分浅深部,其中眼眶深部海绵状血管瘤指眶尖视神经管及球后部肿瘤。在实际工作中主要根据矢状位眼眶CT或MRI进行判定,选择瘤体前后径最长影像,将瘤体前后界连成直线,以直线中点作为中央标记点,并根据此标记对眼眶区域进行界定。目前,眼眶肿瘤手术入路报道较多,争议最多的点也在此,本文基于眶内肿瘤性质、大小及位置,分类探讨了手术入路选择对其疗效的影响。

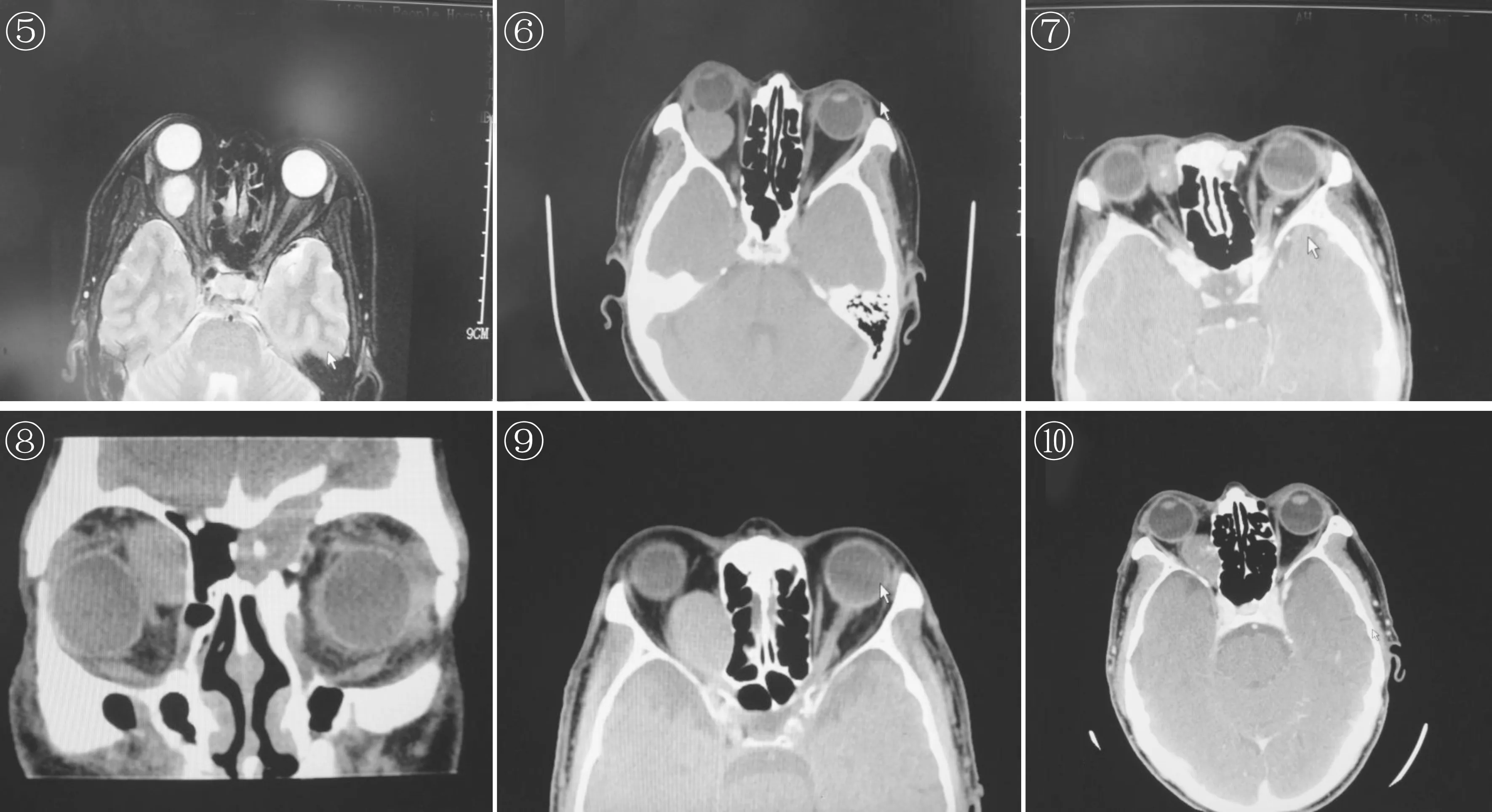

图5经结膜入路摘除海绵状血管瘤患者的MRI图,肿瘤呈类圆形,位于球后肌锥内间隙,边界清楚且无明显粘连。

图6经结膜入路摘除海绵状血管瘤患者的CT图,肿瘤呈类圆形,位于眶深部,紧邻视神经但与眶尖无明显粘连。

图7经眶内上方皮肤入路摘除海绵状血管瘤患者的CT水平位图,肿瘤呈类圆形,位于眶内上方,边界清楚。

图8经眶内上方皮肤入路摘除海绵状血管瘤患者的CT冠状位图,肿瘤呈类圆形,位于眶内上方,边界清楚。

图9经外侧开眶摘除海绵状血管瘤患者的CT图,肿瘤呈类圆形,位于眶深部,边界清楚但与眶尖部有粘连。

图10经外侧联合内侧结膜入路摘除海绵状血管瘤患者的CT图,肿瘤呈长梭形,位于眶内侧,边界清楚内可见钙化。

表2四组患者术后并发症发生率比较例(%)

注:A组:经结膜入路;B组:经外侧入路;C组:经皮肤入路;D组:经外侧联合内侧结膜入路。

3.1经结膜入路手术研究表明,经结膜径路开眶的病变多为海绵状血管瘤,质感坚韧有弹性,未见与周围组织发生粘连的情况,此时入路选择可有效避免术后视力损害及引起眼外肌麻痹等症状;而常规外侧开眶、外上开眶均可顺利完整摘除肿瘤,但肿瘤与眶尖周围组织或眶壁有粘连、肿瘤较大或多个肿物、与眼动脉等较大血管相邻的情况可能增加并发症风险[8]。眼眶海绵状血管瘤因具有完整包膜,质地坚韧有弹性,与周围组织粘连较少,故临床医师多采用经结膜入路手术[9];其中,对于球后部紧贴眼球或距眼球长度不大、与周围组织无明显粘连眼眶海绵状血管瘤患者均可行经肿瘤所在象限结膜入路手术;如肿瘤体积较大、位置较深则可与外眦切口联合扩大术野,游离暴露肿瘤后再以冷冻头固定肿瘤后将瘤体缓慢娩出;如肿瘤位于眼球后颞上方则可选择略近角膜缘结膜切口,避免泪腺导管损伤[10]。研究表明[11],肌锥内肿瘤于视神经外侧、外上、外下、下方及内下且无明显粘连,或肌锥外肿瘤于眶下、外侧及内下方中前段均可采用结膜入路治疗;但对于肿瘤位于视神经内上方则应尽量避免行结膜入路,是结膜入路选择的禁忌证,此外肌锥内视神经上、肌锥外内外侧后方及近眶尖较小肿瘤亦应慎重考虑。本文A组患者采用经结膜入路手术治疗,结合手术实际情况,提示手术入路适合病变位于眼球后肌锥内且与周围无明显粘连者。

3.2经皮肤入路手术经皮肤入路包括眉弓下、双重睑、下睑睫毛下2mm及内眦处皮肤切口;报道显示,内眦处经皮肤入路主要使用人群为视神经内侧眼眶海绵状血管瘤,但术中需有效保护眼眶正常结构,包括泪囊、内眦韧带及滑车,避免医源性损伤[12]。本文C组采用皮肤入路治疗,该手术主要适于病变位于球周表浅者。

3.3外侧入路手术外侧入路手术包括常规外侧入路、外上入路及外下入路;其中常规外侧和外上入路可完整摘除大部分需外侧开眶肿瘤。研究表明[13],以下人群均适合行外侧入路手术:(1)影像学下可见肿瘤后方眶尖三角区消失,即肿瘤与眶尖周围或眶壁紧密粘连;(2)肿瘤体积较大,位于肌锥内且与视神经环绕;(3)肿瘤位于眼球后较深或眶尖的区域,因位置过深导致常规入路难以有效暴露肿物前部;(4)眶内多个肿瘤,前路手术难以完全暴露所有肿物或摘除困难;(5)肿物累及范围较大或与周围大血管相邻。本文B组患者采用外侧入路治疗,且适合病变位于眼眶深部视神经外侧,对视力的恢复效果较好。

3.4内外联合入路手术内外联合入路手术是在外侧入路基础上与内侧结膜切口联合,达到增加眶内侧术野的目的;该入路主要适用于眶内侧位置较深及视神经内外切除范围较大人群。本次研究中行内外联合入路手术患者肿瘤均位于视神经内侧深部,如行内侧结膜入路因操作空间狭小,导致深部肿瘤难以有效暴露,强行暴露摘除极易因损伤视神经导致严重并发症;而通过与外侧开眶联合,可促进眶内容物向颞侧外移,扩大内侧结膜入路术野,充分暴露肿瘤,避免眶内重要结构医源性损伤[14]。

眼眶肿瘤手术入路繁多,近年来结膜入路操作技术普及成熟,外侧入路微型动力手术系统应用使得眼眶手术微创理念越来越深入人心;其中结膜入路因术后无颜面部瘢痕,医源性损伤小及术后恢复快等优势逐渐受到临床医师的认可[15]。而对于需行外侧入路手术因眼眶微型动力手术系统发展,使得开眶后能够更为充分暴露肿瘤,缩短手术时间,减轻术后炎症反应;同时冷冻头应用还可进一步加快眼眶海绵状血管瘤摘除,牢固固定肿瘤,减少瘤体出血量,较传统缝线固定、组织钳固定等更有助于减轻对瘤体影响[13]。眼眶深部海绵状血管瘤不同手术入路治疗均具有各自优劣势,故术前应准确对瘤体位置及体积进行评价,全面了解瘤体与周围组织毗邻关系,尽可能提高术野暴露度,降低医源性损伤程度,实现瘤体安全完整摘除[2, 16]。

另外,本文四组患者视力改善效果、术后肿瘤残余率及术后并发症发生率无显著差异,提示在合理选择手术入路前提下各种入路微创手术均可获得令人满意的治疗效果,同时安全性较好;全部患者中仅见2例出现术后肿瘤残留,均因肿瘤与视神经粘连紧密有关,术后辅以伽马刀治疗。

综上所述,根据适应证合理选择微创手术入路眼眶深部海绵状血管瘤均可有效维持正常视力水平,实现根治切除,且手术安全性方面均较为接近。但鉴于入选样本量较少、随访时间短、单中心及非随机对照设计等因素制约,所得结论仍有待更大规模临床研究证实。