两种新型断裂泪小管吻合装置手术方式的疗效比较

2019-04-04孙建红

李 雷,孙建红,唐 平

作者单位:(570102)中国海南省海口市,海南医学院第一附属医院眼科

0引言

下泪小管位于缺乏骨质结构支撑的眼睑皮肤下,发生眼外伤时它可能因直接或间接损伤引起断裂[1]。通过手术行泪小管吻合修复是公认的最佳治疗方式。目前针对断裂泪小管吻合修复的手术方式主要分为三大类:第一类为双泪道置管,如传统的猪尾探针法;第二类为鼻腔-双泪道置管,如经鼻腔的泪小管吻合方法[2];第三类为仅涉及损伤泪小管的单泪道置管,如Mini-Monoka管[3-4]。因置管方式的不同所采用的具体操作方法存在一定的差异,进而手术关键操作难点也有所区别。基于规避手术难点,提高手术成功率,降低术后并发症的目的,设计了一种新型的断裂泪小管吻合装置(发明专利ZL201510887107.7),主体包括改良的弹性猪尾探针和直探针两部分,可满足双泪道置管或单泪道置管的操作需求。现采用其简化型号进行临床效果的观察。

表1两组下泪小管断裂患者相关临床数据

组别例数年龄(x±s,岁)性别(男,例,%)右眼(眼,%)受伤至手术的时间(x±s,h)平均拔管时间(x±s,wk)对照组4034.4±16.322(55)29(72.5)22.6±9.312.7±1.6观察组4038.6±19.526(65)23(57.5)19.1±10.712.5±1.4 t/χ21.050.831.981.560.59P>0.05>0.05>0.05>0.05>0.05

注:对照组:使用硅胶管包被的直探针行断裂泪小管的单泪道置管;观察组:使用硅胶管包被的改良弹性猪尾探针行双泪道置管。

1对象和方法

1.1对象本研究选择了我院2012-03/2016-12的下泪小管断裂患者80例80眼,所有患者被随机分为两组:对照组40眼:使用硅胶管包被的直探针行断裂泪小管的单泪道置管;观察组40眼:使用硅胶管包被的改良弹性猪尾探针行双泪道置管。排除双泪小管损伤、合并其他眼部严重损伤及全身情况不佳影响手术的病例。患者具体情况见表1。所有患者签署手术同意书时均被充分告知手术操作过程,潜在的益处和不足,以及相关并发症等。本研究遵从《赫尔辛基宣言》,并得到了所在医院的伦理委员会批准。

1.2方法

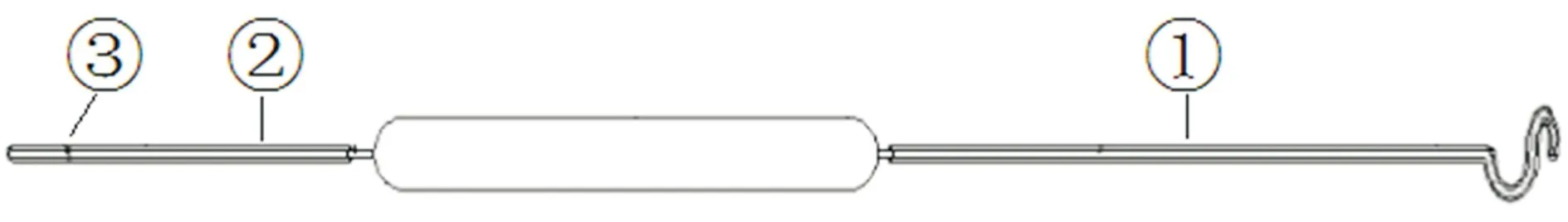

1.2.1新型断裂泪小管吻合装置新型断裂泪小管吻合装置包括改良型弹性猪尾探针部、直探针部和中间的手持部,两探针均外被硅胶导管,直探针的导管离顶端5mm处有离断线(图1)。硅胶导管外直径0.8mm,内径0.45mm;探针均为弹性空心属管结构,外径约0.5mm。

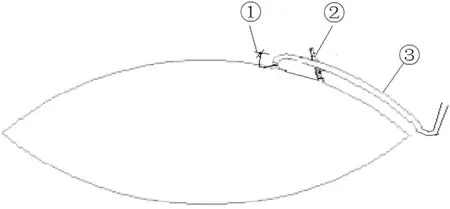

1.2.2单泪道置管对照组:使用硅胶管包被的直探针行断裂泪小管的单泪道置管(图2)。手术方法基本类同于Mini-Monoka管的植入操作[3],但最终置管位于泪囊内的头端为开放性。术毕自下泪小点内导管行冲洗检查,鼻腔或后咽部有水流感,即置管位置正确。具体步骤为:(1)泪点扩张器扩张下泪小点,以外套带有封闭钝性头端硅胶管的直探针穿入下泪小点并从断裂泪小管远端穿出(颞侧断端),在显微镜下寻找到近侧断端(鼻侧断端)的断裂口,再将探针自断端口继续插入,经泪囊至鼻腔;(2)以长镊自鼻腔固定导管钝圆封闭头端,同时抽离直探针,保留硅胶管贯穿下泪道至鼻腔,而离断钝圆头端则自鼻腔移除;(3)泪小管断裂处以6-0可吸收缝线对位缝合泪小管2~3针,并局部组织、皮肤清创缝合;(4)缓慢自下泪小点向后抽出硅胶管,至离断后新的开放性头端位于泪囊内(鼻腔内不可见);(5)自平行下泪点平面处预设6-0非可吸收缝线,截除多余导管,将导管末端通过缝线半游离固定于面部皮肤。

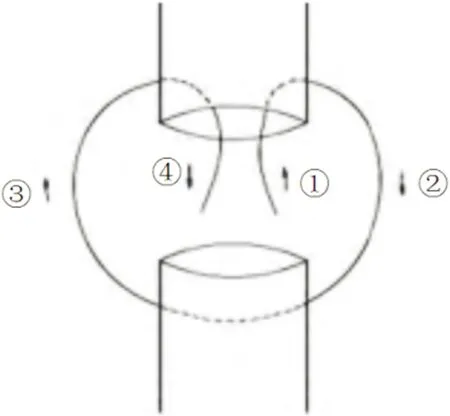

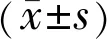

1.2.3双泪道置管观察组:采用逆向“同步插管”操作[5],见图3。(1)泪点扩张器扩张上泪小点(未损伤),将外套硅胶导管的弹性猪尾探针直接自上泪小管的泪点进入,绕经内眦韧带,自断裂下泪小管的鼻侧断端穿出;(2)固定外露的导管两端,抽离弹性猪尾型探针,剪去导管封闭头端,露出空心管腔(接头1);(3)将套有导管的直探针自下泪点穿至颞侧断端,沿导管自带离断线拔除顶端导管(距离顶端5mm),暴露直探针针芯(接头2);(4)将接头1和2相嵌合形成连续管径,使用血管钳推送和直探针反向牵引完成双泪小管的贯通;(5)泪小管断裂处以6-0可吸收缝线对位缝合泪小管2~3针,并局部组织、皮肤清创缝合;(6)截取合适长度的硅胶管,两游离末端对位管腔内打结固定(图4)。

图1新型断裂泪小管吻合装置结构示意图

①:外被导管的弹性猪尾探针;②:外被导管的直探针;③:导管离断线。

图2下泪小管断裂单泪道置管(头侧位)

①:导管-皮肤缝线;②:伤口;③:导管。

图3下泪小管断裂双泪道置管(头侧位)

①:导管吻合接头;②:伤口;③:导管。

图4双泪道置管的两游离导管末端对位管腔内打结

①②③④为进针顺序。

1.2.4术后处理术后全身使用抗生素3d,局部使用妥布霉素地塞米松眼液1wk,左氧氟沙星眼液2wk,6次/d。3mo后拔除置管,冲洗泪道2次/wk,共1mo,点用左氧氟沙星眼液2wk,4次/d。

1.2.5观察指标术中:置管时间、手术时间、吻合成功率等;术后:解剖成功率(泪道冲洗通畅),功能成功率(无溢泪)及假道、泪点肉芽肿、局部炎症、糜烂、置管移位、泪溢、泪道狭窄、继发性泪道阻塞等并发症发生情况。

2结果

2.1平均置管时间和平均手术时间观察组平均置管时间和平均手术时间分别为12.1±3.7、28.9±5.6min,较对照组的21.2±5.5、34.4±6.8min时间少,差异有统计学意义(t=8.68,P<0.05;t=3.95,P<0.05)。术中两组泪道探通率均为100%。

2.2泪道解剖成功和功能成功情况术后3mo时观察组泪道解剖成功和功能成功分别为40眼(100%)和38眼(95%),对照组为40眼(100%)和39眼(98%),两组差异均无统计学意义(P>0.05);术后12mo时观察组泪道解剖成功和功能成功分别为35眼(88%)和36眼(90%),对照组分别为33眼(82%)和36眼(90%),两组差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.3并发症情况术后12mo,观察组出现4例(10%)泪溢和5例(12%)泪道狭窄,对照组4例(10%)泪溢、7例(18%)泪道狭窄,两组差异均无统计学意义(P>0.05)。对照组有5例(12%)皮肤瘢痕、2例(5%)置管移位和1例(2%)眼睑松弛,观察组未出现皮肤瘢痕、置管移位、眼睑松弛,两组差异均无统计学意义(P=0.055、0.494、1)。两组均无假道形成。

3讨论

断裂泪小管吻合手术近年来得到较大的发展,主要分为单泪道置管、双泪道置管,鼻腔-双泪道置管三大类。其中以传统猪尾硬质探针为代表的双泪道置管因较高假道率和泪道医源损伤等并发症饱受诟病,逐渐为较多学者忽视。然而也有少部分学者认为猪尾探针的弊端可以由熟练的外科技术所规避或降低[6],且双泪道环形置管能够抵消轮匝肌张力,利于眼睑局部结构功能恢复[7],在合并双泪小管断裂病例中该置管方法比单泪道置管更方便有效,相关并发症较少[8]。因此,本研究旨在继承双泪道置管优点的基础上规避传统猪尾硬质探针的临床缺陷。本研究所使用新型猪尾弹性探针是对传统猪尾探针进行改良,并采用了弹性金属探针包被硅胶导管的新设计,以“同步插管”的形式减少泪道贯通的次数,以外被导管减小对泪道的医源损伤,以弹性探针横向弹性和纵向韧性的特点完成适应泪道走行的微小横向形变和足量纵向钻通力量的需求,最终以弹性探针的整体形变能力克服同步置管的关键难点,完成整体双泪道置管操作。

从前期的研究来看[5],新型弹性猪尾探针明显降低了假道形成风险和泪道继发损伤,并能节省较多的操作时间。而在本次研究中,观察组的置管时间为12.1±3.7min,整体手术时间为28.9±5.6min,较对照组有明显统计学差异。考虑是观察组置管过程中规避了泪小管断端预定位和断端植入(对照组需要)的手术操作难点所带来的时间节省。观察组在置管完毕后仅需要在损伤区以置管为标志物逆向往鼻侧探查,发现泪管鼻侧断端即证实置管位置正确。反之,单泪道置管前需要先在显微镜下仔细寻找泪小管鼻侧断端,并可能辅以空气、液体、黏弹剂、染色剂或其他方式[9-11]进行确认,从而耗费较多操作时间。而在局部组织肿胀、出血较多、泪小管断裂位置接近泪囊等病例中,断端探查将变得更为困难。另外,作为双泪道置管最可能发生的并发症——假道,在观察组中未发现,这有赖于外被导管的保护和弹性探针的横向弹性形变上限的约束,即使探针已经发生永久形变而无法继续使用,此时产生的力量仍不足以刺穿泪道管壁。

以新型断裂泪小管吻合装置的“直探针”结构完成的单泪道置管与Mini-Monoka管置管的原理和方法基本相同,两者皆避免了涉及正常泪小管的不必要操作和可能的损伤,且在睑裂区置管残留最少,这些也是单泪道置管相较于其他术式最大的优势。本研究的单泪道置管与Mini-Monoka管的最根本区别在于需要从鼻腔移除导管的封闭头端,有诱发鼻源性感染的可能[2],或者引起鼻黏膜出血等并发症[12]。但其优势在于此置管是两端开放的,可以适度地起到一定的泪液引流作用,且在日常泪道冲洗检查中可以通过鼻咽部的水流感明确置管位置的准确性。另一个区别在于本研究的下泪点导管末端是靠缝线暂时固定于面部皮肤,因而引起了5例局部中轻度皮肤瘢痕,其中4例通过药物处理后瘢痕变淡,1例手术切除瘢痕后消失。相较Mini-Monoka管的固定方式,本研究所用设计需待改进。“置管移位”是单泪道置管术后相对高发的并发症,对照组中也出现了2例,无法还纳并恢复原位,予以再次手术置管治疗。这可能与过长的不必要置管相关,过长的置管会向上产生顶压力致使导管移位[13];也可能与患者自身行为相关,如过度挤眼或用力揉眼等,可以通过医疗宣教降低其发生率;同时也不能排除目前单泪道置管固定方式的局限性,在更优化的置管固定方式发明以前而无法避免。

总体来看两组的手术效果,观察组在术后3mo时解剖通畅率和功能通畅率为100%和95%,12mo时为88%和90%,与对照组对应的数据相接近,无统计学差异。两组泪溢各4例,组间无统计学差异,但均低于相应组泪道狭窄人数,可能与健侧泪小管的代偿引流增加有关[4],但年龄和用眼习惯等因素导致的泪液分泌减少、个体感觉差异和其他眼部病变的影响也需要纳入考虑。对照组的1例眼睑松弛可能与上文所述的单泪道置管局限性有关,但需要更大样本的观察以证实。再则,对照组发现泪道狭窄7例,观察组5例,组间无差异,可能跟拔管后损伤局部增生或塌陷等有关。其他文献报道的局部糜烂、感染、炎症、泪小点肉芽肿、泪小点撕裂等并发症在本研究中未发现。另外,双泪道置管在睑裂区存在较多的置管残留,可能会比单泪道置管引发更多的摩擦不适和更高的角膜损伤风险,而单泪道置管位于泪囊内的游离端是否会对泪囊造成影响仍存在争议,需要进一步的观察。

本研究未涉及的鼻腔-双泪道置管是目前除Mini-Monoka管之外报道较多的一种方法,是将导管两端分别自上、下泪小点探通至鼻腔后互相打结,形成鼻腔-双泪道环形吻合[14]。此方法的吻合途径较长,有较多的鼻腔内操作,易诱发鼻腔损伤和鼻源感染,但置管方式比单泪道置管牢固,且置管吻合端位于鼻腔内,对眼表的结构和功能影响较双泪道置管小。而RS管进行了一定的改进,降低了部分鼻源并发症的发生[15],但仍有泪小管断端预定位和断端植入的手术难点需要克服,操作累及健侧泪道,在置管状态下无泪液引流功能等。三类置管方式各有利弊,临床上如何取舍或者进一步改进,还得取决于进一步的研究。

总之,本研究中的两种置管方法有较大的代表性并各具优势,改良型弹性猪尾探针的双泪道置管在规避常规手术难点、节约手术时间和置管稳定性方面表现优异,而单泪道置管避免了健侧泪小管医源损伤可能、睑裂区导管残留最少,置管状态下具有一定泪液引流功能。因此,单泪道置管与双泪道置管治疗泪小管断裂均为有效、可行的方法。