西藏铁格隆南铜(金)矿床三维模型分析与深部预测*

2019-04-04于萍萍陈建平王勤

于萍萍 陈建平** 王勤

1. 中国地质大学(北京),北京 1000832. 成都理工大学地球科学学院,成都 6100593. 中国地质科学院矿产资源研究所,北京 1000371.

铁格隆南矿床位于班公湖-怒江成矿带西段多龙矿集区,是青藏高原发现的首例具有典型高硫型浅成低温热液矿化特征的超大型Cu(Au-Ag)矿床。目前,已有学者通过详细的地质填图、地质编录、岩石地球化学、镜下鉴定、电子探针分析、流体包裹体分析、同位素年代学、岩石地球化学测量、音频大地电磁测深等方法,围绕铁格隆南矿床的矿化特征、围岩蚀变、成矿期次、成矿年代、成矿物质来源、矿床成因及控矿因素、矿床保存机制等方面进行了系统的研究和工作(江少卿等,2014, 2015;孙兴国等,2014;唐菊兴等,2014a, b, 2016, 2017;杨超等,2014;方向等,2015;李光明等,2015;孙嘉,2015;王勤等,2015;贺文等,2017;Linetal., 2017a, b;宋扬等,2017; 林彬等,2018;王勤,2018),初步厘定了铁格隆南矿床的成矿时代,探讨了成矿作用及矿床成因,积累了大量地质、矿产及勘查评价研究数据和资料。目前针对铁格隆南矿床的勘查评价研究,主体是基于二维平面和剖面资料基础上的矿床地质特征及找矿标志等方面的定性研究。

随着计算机模拟和可视化技术、数学地质及空间分析方法的发展与运用,越来越多的基于GIS的多源地学信息融合的定量成矿预测模型应用于科学研究和找矿实践中,为分析地质要素、勘查数据和成矿之间的相关性,提供了极大便利(Agterberg, 1989; Zhao, 1992; Bonham-Carter, 1994; Cheng, 2008; Wangetal., 2011b, 2012, 2015, 2017a, b, 2018; Zhaoetal., 2016)。此外,基于地质、地球化学、地球物理等多元地学数据的三维地质建模和三维立体成矿预测,已成为近几年来矿产勘查领域的一大亮点,对三维成矿预测理论的发展和隐伏矿体的寻找具有重要意义(陈建平等,2007,2014;Wangetal., 2011a; 毛先成等,2011;Chenetal., 2012;肖克炎等,2012;Maoetal., 2014; Yuanetal.,2014; Nielsenetal., 2015; Payneetal., 2015; Xiaoetal., 2015; 李晓晖等,2016;Lietal., 2018)。

通过矿床的三维地质建模可以尽可能地了解深部矿体及控矿因素的空间分布特征与下延趋势。利用三维空间分析手段能够较好地对地质成矿条件及地球化学、地球物理找矿标志等方面信息进行综合分析与解译,减少预测评价中单一信息的多解性和成矿条件的不确定性,为深部找矿工作提供参考。为此,本文以现代成矿预测理论为指导,在收集到的铁格隆南已有的地质和勘查资料的基础上,依托数据库技术、3S技术、三维地质信息及三维空间分析技术,利用三维地质体建模、元素地球化学、地球物理勘查为核心的地质-地球化学-地球物理三维一体建模与综合信息三维空间分析方法,得到定量、半定量和定性的地质认识,用以预测矿体深部延展方向,建议下一步找矿方向。

1 地质背景

1.1 区域地质概况

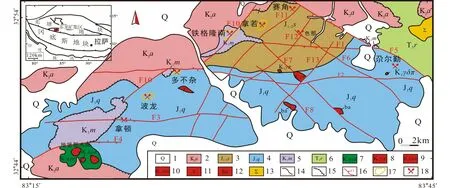

多龙矿集区位于青藏高原中部,羌塘地体南缘,班公湖-怒江结合带北侧,班公湖-怒江成矿带西段(图1),其区域构造演化历史主要与班公湖-怒江洋的演化有关(李光明等,2011;耿全如等,2011; 宋扬等,2014)。矿集区内主要地层单元以中生界为主,由老至新依次为:上三叠统日干配错组(T3r)、下侏罗统曲色组(J1q)、中下侏罗统色哇组(J1-2s)、下白垩统美日切错组(K1m)和上白垩阿布山组(K2a)、新近系的康托组(N3k)以及第四系(Q)。区内构造活动以断裂构造为主,主要发育有三组:早期近东西向断裂构造F1、F2、F3、F4,后期北东向断裂构造F10、F11、F12、F13,晚期北西向断裂构造F5、F6、F7、F8,它们将多龙矿集区切割成“菱块状”构造格架。北东向和近东西向断裂控制着矿集区内成岩成矿作用,北西向断裂可能略晚于区域成矿作用,对早期矿化体起破坏作用。矿集区内岩浆活动较为强烈,主要以基性、中酸性、酸性岩浆活动为主,多以岩枝、岩脉的形式侵入于侏罗系海相沉积地层中,或以裂隙式、溢流式喷发覆于地表。出露的地表或浅地表岩体常呈串珠状或带状分布,受早期断裂构造控制作用明显,有多期活动特征,形成时间多为燕山期。多龙矿集区各矿床(点)分布位置,从西南至北东,分别为地堡那木岗、拿顿、波龙、多不杂、铁格隆南、拿若、色那、赛角以及中部的铁格山和东部的尕尔勤。其中,勘查和研究程度较高的主要为波龙、多不杂、铁格隆南和拿若四个矿床。

图1 多龙矿集区区域地质图(据杨超等,2014)1-第四系; 2-上白垩统阿布山组; 3-中下侏罗统色哇组; 4-下侏罗统曲色组; 5-下白垩统美日切错组; 6-上三叠统日干配错组; 7-早白垩世二长花岗斑岩; 8-早白垩世花岗斑岩; 9-早白垩世石英斑岩; 10-早白垩世花岗闪长斑岩; 11-辉长岩; 12-枕状玄武岩; 13-蛇纹石化橄榄岩; 14-地层整合接触界线; 15-地层不整合接触界线; 16-断层及编号; 17-经工程控制矿体范围; 18-矿床位置Fig.1 Simplified geological map of Duolong ore district (after Yang et al., 2014)1-Quaternary; 2-Upper Cretaceous Abushan Fm.; 3-Middle-Lower Jurassic Sewa Fm.; 4-Lower Jurassic Quse Fm.; 5-Lower Cretaceous Meiriqiecuo Fm.; 6-Upper Triassic Riganpeicuo Fm.; 7-Early Cretaceous monzonitic granite porphyry; 8-Early Cretaceous granite porphyry; 9-Early Cretaceous quartz diorite porphyry; 10-Early Cretaceous granodiorite porphyry; 11-gabbro; 12-pillow basalt; 13-serpentinized olivinite; 14-geological boundary; 15-unconformity; 16-fault and its serial number; 17-controlled orebody area; 18-deposit location

1.2 矿床地质特征

铁格隆南矿床位于多龙矿集区中北部(图1),是区内资源量规模最大的铜(金)矿床,其Cu资源量已经超过1000万吨@0.53%,伴生Au、Ag(唐菊兴等,2016),是西藏首例超大型斑岩-浅成低温热液型Cu(Au、Ag)矿床(唐菊兴等,2014a, 2016;李光明等,2015;王艺云等,2017)。矿区出露地层较为简单,由老到新,分别为早-中侏罗世色哇组(J1-2s)、早白垩世美日切错组(K1m)、晚白垩世阿布山组(K2a)、第四系(Q4)(王勤,2018)。其中,中侏罗统色哇组变质长石石英砂岩为矿区重要的斑岩铜矿赋存层位,下白垩统美日切错组为多龙矿集区内多处矿体的上覆地层,阿布山组少量出露于矿区西部。矿区由于火山岩覆盖面积较大,构造痕迹并不明显,主要以隐伏断裂的形式存在。其中,F10断裂在区域尺度上应该隐伏呈北东南西向穿过矿区,并对矿区岩浆侵位有一定的控制作用。而矿区南侧荣那沟可能是隐伏的F8断裂,对已有的矿体存在明显的破坏性(唐菊兴等,2016)。区内岩浆活动较为发育,其中与成矿密切相关的次火山侵入岩,在地表出露较少,多为隐伏岩脉,主要受深部钻孔揭露(图2)。主要的岩浆岩岩石类型为闪长玢岩和花岗闪长斑岩。成矿与120~116Ma的花岗闪长斑岩和石英闪长玢岩密切相关。成矿后(110Ma)火山活动喷发的美日切错组火山岩不整合覆盖于矿体之上,是这一矿床能够基本完好地得以保存的重要原因(王勤等, 2015; 宋扬等, 2017)。铜矿体赋存于早白垩世中酸性斑岩及中侏罗统变质长石石英砂岩围岩地层内,整体上为一个似筒状体,总体呈北东向。矿石以典型的细脉浸染状为主,矿物和蚀变组合显示高硫型浅成低温热液矿体叠加与斑岩型矿体,且浅成低温热液型矿化时间略晚于斑岩型矿化时间(唐菊兴等, 2014a, 2016, 2017)。

2 深部找矿地质模型构建

在成矿系列理论指导下(陈毓川等,2006),以成矿规律研究为主线,从成矿背景、成矿期次、成因类型和矿化类型入手,构建同类型矿床矿化模型,在此基础上,结合研究区实际情况,提炼简化,进而构建研究区的找矿模型,用以指导三维建模及成矿信息综合分析与预测评价。研究区成矿地质背景分析是区域成矿规律与找矿方向的高度概括和总结,在指导定量预测的实际工作中,为确定预测区范围和空间特征提供依据,相似的成矿背景条件下有可能存在相似矿产资源体的产出。开展研究区主成矿期的分析,是为定量分析过程中的构造、地层、岩浆岩等要素的三维实体建模,以及控矿要素和异常信息分析提供直接指导作用,成矿定量预测与评价本质上主成矿期的预测评价。总结成矿背景条件下矿床的成因类型,是为确定研究区找矿模型的构建、元素异常组合(如一种,即单元素异常;多种,即元素组合异常)分析提供理论基础,找矿模型的核心就是某一种(或多种组合)矿化的有利成矿条件、控矿要素与找矿标志的组合。此外,矿化类型的研究,同样为构建找矿模型的成矿条件、控矿要素和找矿标志等信息提供理论基础。

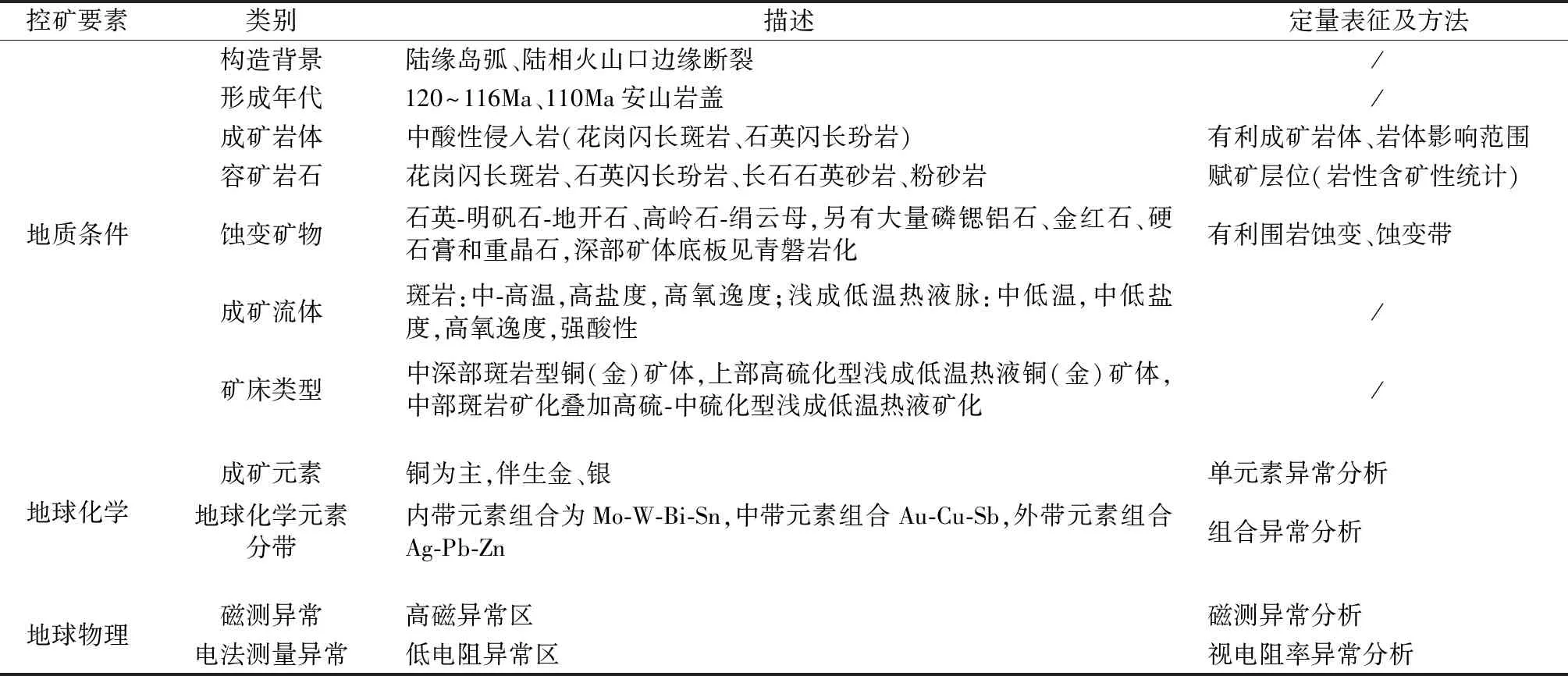

基于对铁格隆南铜金矿床成矿地质背景、成矿期、成因类型及矿化类型的分析,并结合唐菊兴等(2014b)建立的铁格隆南铜(金)矿床的矿床模型,研究总结铁格隆南超大型矿床成矿作用可划分为三个阶段:(1)斑岩成矿作用(123~119Ma):闪长玢岩和花岗闪长斑岩先后发生侵位,岩浆热液出溶,并形成钾硅化和青磐岩化,后期叠加黄铁绢英岩化。同时,发育细脉浸染状黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿、辉钼矿矿化。(2)浅成低温热液成矿作用(118~117Ma):岩浆蒸汽和热液与地下水混合,形成高级泥化蚀变,叠加改造早期斑岩型蚀变。同时,发育细脉浸染状黄铁矿、硫砷铜矿、铜蓝、蓝辉铜矿、斑铜矿等。(3)火山岩覆盖保存作用(111~110Ma):矿床经历长时间剥蚀改造(7Myr)后,深部岩浆的再次活动,喷发安山岩、英安岩等火山岩,形成美日切错组地层,覆于矿区地表,形成良好的保存条件,使铁格隆南铜金矿体免受大规模剥蚀(宋扬等,2017)。在矿床模型研究总结的基础上,结合本次收集到的研究区的实际资料构建了铁格隆南矿床的找矿地质模型(表1)。

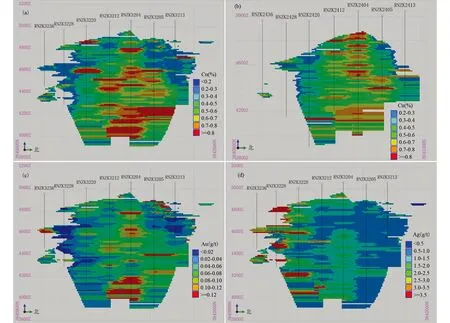

表1铁格隆南矿床的找矿地质模型

Table 1 Prospecting model of the Tiegelongnan Cu (Au) deposit

控矿要素类别描述定量表征及方法地质条件构造背景陆缘岛弧、陆相火山口边缘断裂/形成年代120~116Ma、110Ma安山岩盖/成矿岩体中酸性侵入岩(花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩)有利成矿岩体、岩体影响范围容矿岩石花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩、长石石英砂岩、粉砂岩赋矿层位(岩性含矿性统计)蚀变矿物石英-明矾石-地开石、高岭石-绢云母,另有大量磷锶铝石、金红石、硬石膏和重晶石,深部矿体底板见青磐岩化有利围岩蚀变、蚀变带成矿流体斑岩:中-高温,高盐度,高氧逸度;浅成低温热液脉:中低温,中低盐度,高氧逸度,强酸性/矿床类型中深部斑岩型铜(金)矿体,上部高硫化型浅成低温热液铜(金)矿体,中部斑岩矿化叠加高硫-中硫化型浅成低温热液矿化/地球化学成矿元素铜为主,伴生金、银单元素异常分析地球化学元素分带内带元素组合为Mo-W-Bi-Sn,中带元素组合Au-Cu-Sb,外带元素组合Ag-Pb-Zn组合异常分析地球物理磁测异常高磁异常区磁测异常分析电法测量异常低电阻异常区视电阻率异常分析

3 深部成矿空间三维结构重构

三维地质模型是三维成矿预测的重要载体,是对深部地质体的可视化表达。它揭示了地质现象的空间几何形态、构造过程,以及可反映地质体内部物理化学等属性的变化规律,是开展空间分析、地质解释、定量化数值模拟、深部资源预测评价、环境勘查等地质应用的基础。随着成矿理论和计算机软硬件的快速发展,三维建模技术已趋于成熟。在资料基础较好的研究区,三维实体模型基本能够满足成矿预测精度的要求。但由于基础地质资料信息不对称问题的存在,深度由浅到深,资料基础越来越差。鉴于以上情况的存在,研究采用分层叠加建模的方式,构建研究区的三维地质模型。在地质资料基础较好的浅部区域,综合基础地质数据信息,采用连续插值模型构建方法,利用商业化的三维建模软件平台构建连续的三维地质实体/块体模型,即地层、岩体、已知矿体等地质体的三维地质实体模型和三维地质块体模型。在资料相对匮乏的深部区域,基于离散推测模型构建方法建立深部离散的矿化异常模型。

此次建模研究中,系统地收集了研究区的地质与矿产勘探、科研等方面的数据与资料,在有工程控制的中浅部区域建立了地质体实体模型及品位块体模型,在没有工程控制的深部区域,基于本次收集到的音频大地电磁测深(AMT)剖面数据建立了地球物理异常模型,其AMT测深深度约达2500m。其中,建模基础数据有:1:5000比例尺地形地质图(包含地质体分布、等高线地形与工程部署等信息)、49个钻孔的编录资料、11条南北向勘探线剖面和2条十字交叉的AMT剖面。钻孔工程控制网度为200m×200m,钻孔资料中包含岩性信息和铜、金、银三种元素的含量信息,样品采样间隔平均为2m。此外,收集的研究区相关勘查报告和文献资料是找矿地质模型与三维实体模型构建的重要依据。在收集到的数据基础上,依托MapGIS和ArcGIS等GIS软件以及Surpac和3dsmax等三维建模软件实现数据格式转换及三维模型的构建。

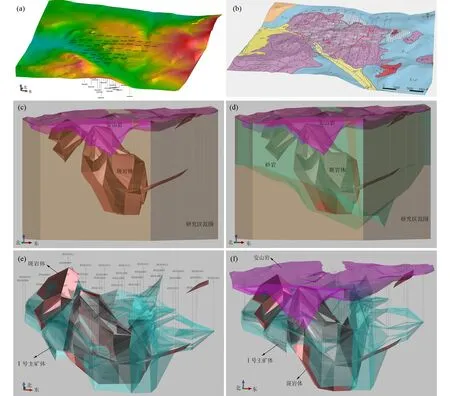

3.1 三维数字矿床模型

针对铁格隆南矿区的三维地质体建模,在收集到地质与勘查资料的基础上,主要建立了矿区的地表地形模型、地形地质图模型、上覆下白垩统美日切错组安山岩实体模型、围岩中下侏罗统色哇组变质长石石英砂岩模型;侵入体花岗闪长斑岩体模型、已知铜矿矿体模型以及钻孔模型。

将收集到的5m间隔等高线文件插值加密,并导入Surpac软件中,生成研究区地表模型(图3a),并与范围实体模型相叠加,生成地表实体模型。将地形高程数据赋予地质图,构建了研究区地形地质图模型(图3b),从地形地质图模型上明显可见各地质单元的高程位置及起伏状态。钻孔数据是钻探工程所取得的地下地质体样品的数据,是进行勘探线剖面解译、各种地质现象推理和资源储量估算的重要依据。将收集到的钻孔资料按照孔口坐标表、测斜数据表、样品分析表和岩性分析表的格式(. csv)进行整理后,导入Surpac软件中,形成钻孔数据库。通过Surpac中数据库功能将钻孔显示出来,形成钻孔模型(图3a)。

图3 铁格隆南矿床三维地质模型(a)铁格隆南矿区地形与钻孔三维立体模型示意图; (b)矿区三维地质地形图; (c)斑岩体与安山岩三维模型; (d)安山岩、斑岩与砂岩三维模型; (e)斑岩体与I号主矿体三维模型; (f)安山岩、斑岩体与I号主矿体三维模型Fig.3 3D geological models of the Tiegelongnan deposit(a) 3D models of terrain and borehole; (b) 3D geological map with topography; (c) 3D models of porphyry and andesite; (d) 3D models of porphyry, andesite and sandstone formation; (e) 3D models of porphyry and the main ore-body; (f) 3D models of andesite, porphyry and the main ore-body

岩体和地层实体模型通过对钻孔地质剖面解译结果构建。以工程部署图为基准面,将勘探线剖面以实际坐标投到工程部署平面上,再根据相应岩体界线或地层界线进行线框连接成体,得到地层实体模型及岩体实体模型(图3c, d)。根据建模结果可见研究区成矿地质条件为花岗斑岩侵入砂岩地层中,矿体主要赋存于中酸性侵入岩以及靠近侵入岩分布的长石石英砂岩中,顶部覆盖安山岩(图3e, f)。该安山岩盖层产出的标高范围为4950~5100m,覆盖在早期形成的矿体之上,对矿体起成矿后的保护作用,避免矿体由于快速隆升而遭受剥蚀。在矿区西南部,受北西向荣那沟断裂的影响,火山岩的厚度较大 (图3c, d)。

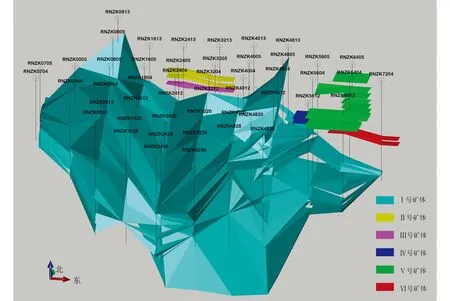

根据勘查结果和实际地质情况,铁格隆南矿区共划分了6个矿体,本次建模中,矿体实体模型主体依据地质解译得到的剖面上的矿体范围连接成体,分别建立Ⅰ号到VI号矿体(图4)。其中,Ⅰ号矿体为主矿体,资源量占矿区总量的99%以上。矿体主要赋存于斑岩体及砂岩围岩中,受49个钻孔控制。目前,已有钻孔控制矿体东西长1810m,南北宽1490m,最大见矿厚度1150m,产出标高范围5113~3815m,深部仍未穿透矿体。矿体呈现两边薄、中间厚的形态,且由外到内,矿化强度明显增强,受含矿花岗闪长斑岩侵位形态控制作用明显,反映其成矿流体与深部斑岩体有关。

图4 铁格隆南铜(金)矿床矿体三维实体模型Fig.4 3D geological models of the Cu (Au) ore bodies of the Tiegelongnan deposit

3.2 三维地球化学模型

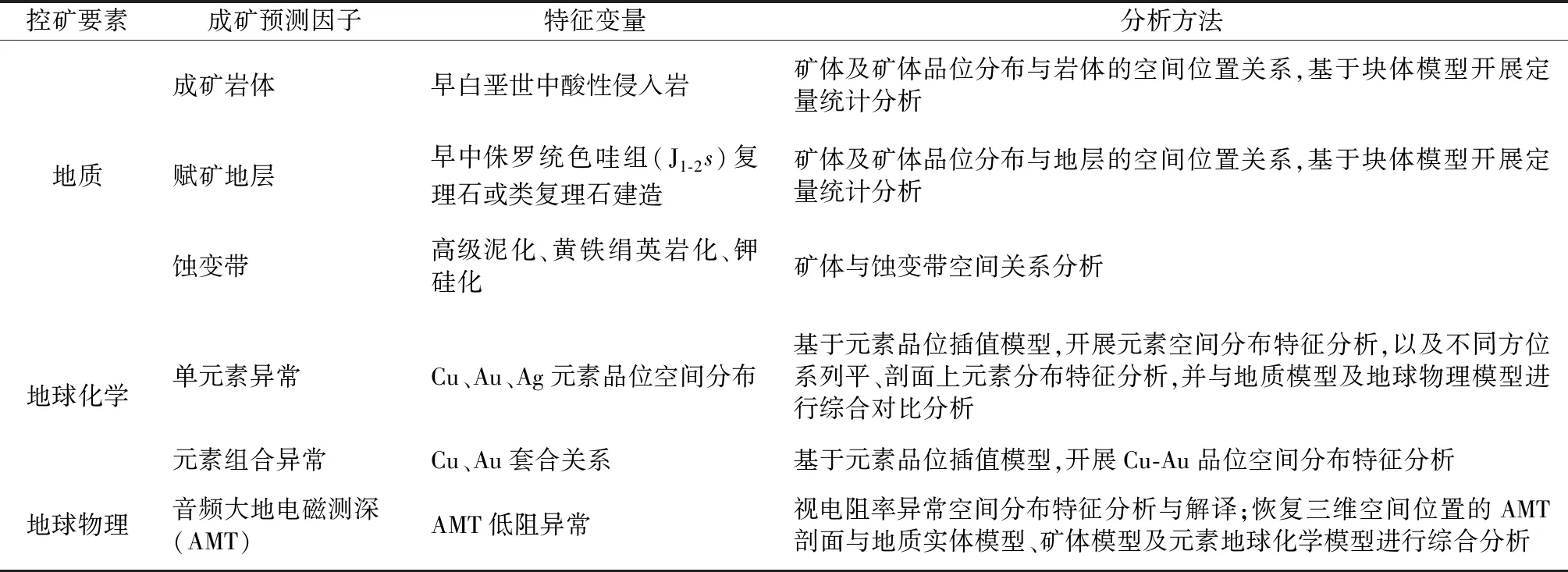

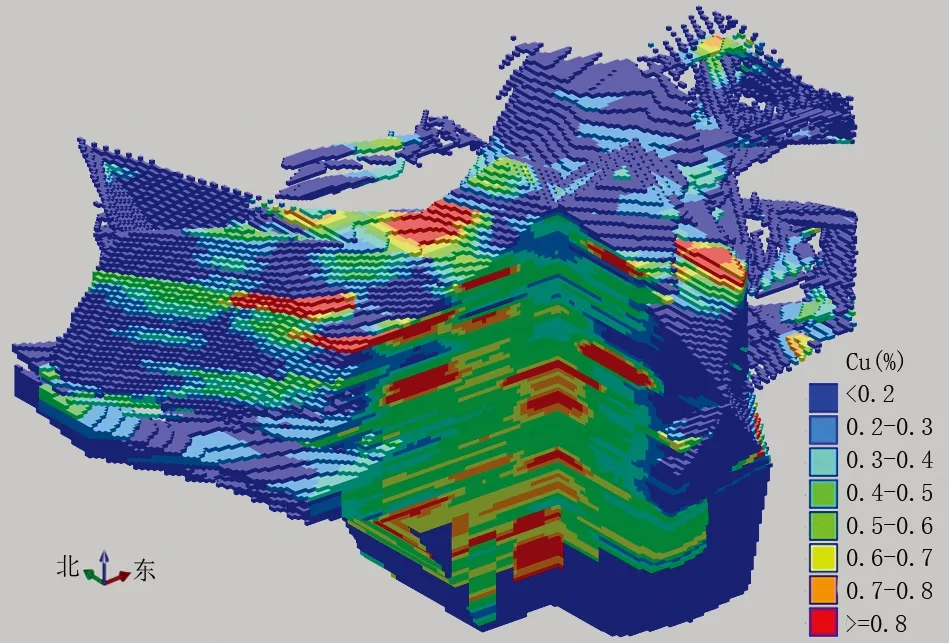

三维地球化学模型主要基于收集到的钻孔样品分析数据,建立主成矿元素Cu品位三维模型及伴生的Au和Ag元素空间分布模型。实体模型给出了矿体的三维空间形态,但是却无法显示矿体内部的品位分布情况。因此,本次研究首先将矿体划分成无数个大小相同的块,每个块都有代表其空间位置的三维坐标,此模型即为空块模型,然后根据模型中已知的采样点的品位,利用距离反比加权的方法对其进行空间品位插值,从而使每个块都具有一个品位值,最终生成矿体的品位模型。根据现有地质资料对矿体的揭示,特别是勘探线的分布,结合矿体的形态、走向、倾向和空间分布特征,确定了各矿体建立块体模型的范围和基本参数,建模过程中统一单元块的规格行×列×层为10m×10m×10m,次分块的规格为5m×5m×5m。

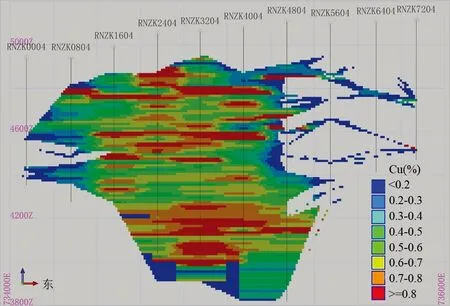

距离反比加权法(IDW),是以待估点与邻近点之间的距离幂指数的倒数为权值,来进行空间插值的一种方法。在填充模型时用距离反比法,是用模型质心最近的样品点的值修改块的值,指定的有效范围内的样品的权重是根据距块质心的距离反比得到的。首先对钻孔数据库中保存的采样点样品数据一维或二维数据点,生成估值所需要的三维数据。利用矿体实体模型约束获取矿体内的采样点,并对采样点样品数据进行统计分析,基于均值加1.96倍标准差对样品特高值进行截取处理。为了确保用于估值的品位按照相同的样长进行加权平均,保证估值过程不出现偏差,我们需要对已知采样样品进行组合样长。研究采用2m的样长进行样品组合,并对组合后的样品进行统计分析,Cu品位取对数后分布基本符合正态分布,适合于距离反比加权法的品位估值。根据矿体的产状设置搜索椭球体的参数,在建立的空矿块模型的基础上,根据钻孔中已知采样点数据,以距离反比法进行空间插值,实现矿块模型品位估值(图5、图6)。对于伴生的Au和Ag元素,同样在钻孔数据预处理的基础上,采用距离反比加权法进行空间插值,建立了Au和Ag元素三维空间分布模型(图7c, d)。

3.3 三维地球物理模型

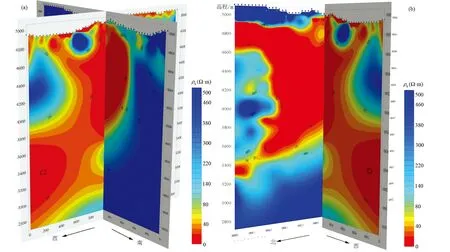

三维地球物理模型可用于深部地质体推断和深部异常信息三维建模。铁格隆南矿区已开展了1:1万激电中梯测量,但由于矿区存在成矿后的安山岩盖层, 局部盖层较厚, 激电探测难以达到满意效果, 故在铁格隆南矿区最新的物探勘查研究中采用了音频大地电磁测深(AMT)技术, 共完成两条相垂直的AMT剖面测线(唐菊兴等,2016), 分别为东西向E103和南北向N101。每条测线长2000m,探测深度约达2517m。

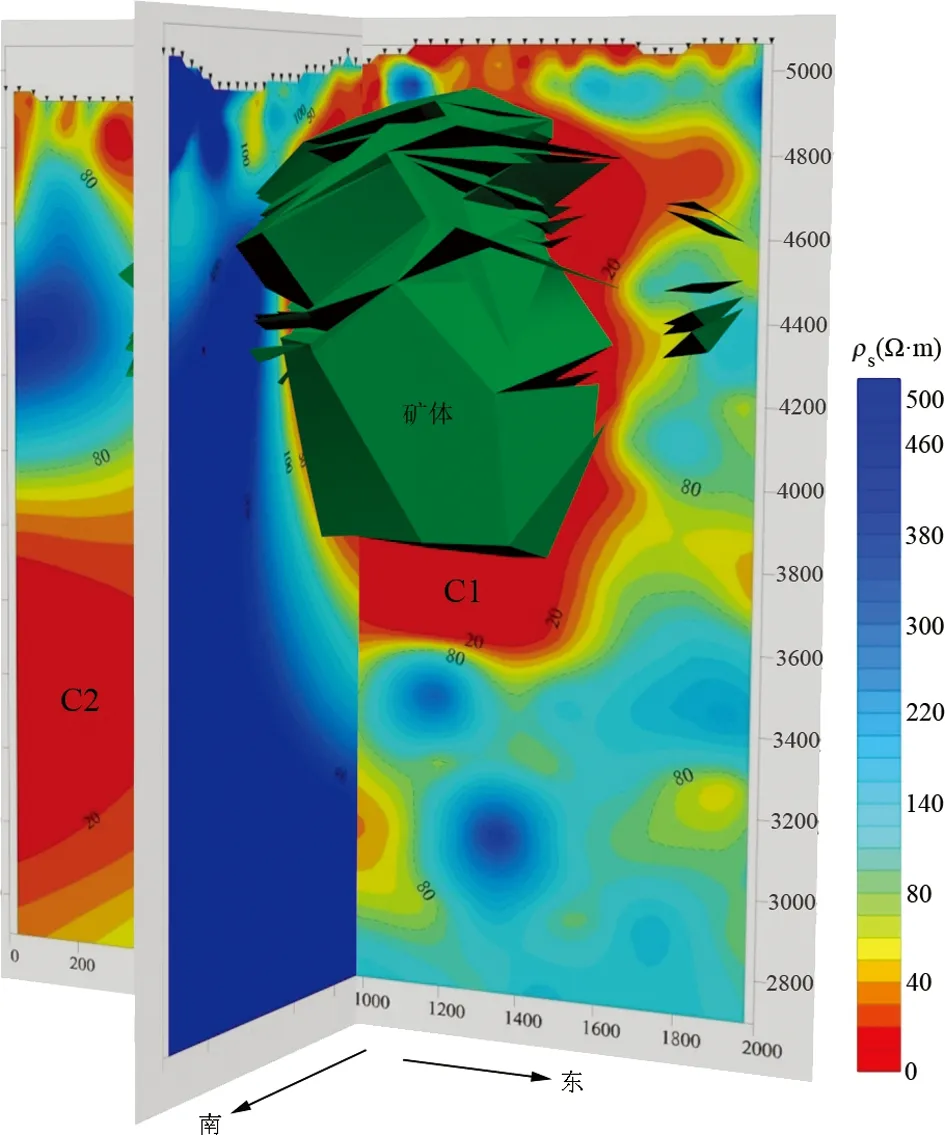

二维反演视电阻率断面存在明显的低阻异常,电阻率小于60Ω·m,结合已有地质及钻孔资料,认为低阻体为含矿岩体,主要为长石石英砂岩、花岗闪长斑岩、花岗斑岩等。通过地质剖面图与反演成果图的对比, 钻孔已控制的矿体在成果图上显示为低阻体, 已知矿体与低阻异常具有较好的对应关系,因此,本次建模对收集到的研究区AMT物探工作成果,进行处理后恢复到三维空间中,建立了物探异常模型,与元素异常、成矿岩体分布,矿体分布进行三维空间叠加显示对比分析,作为评价因子参与三维矿产预测与评价。图8为恢复到三维空间的AMT十字剖面模型。

表2铁格隆南铜(金)矿床的找矿预测模型

Table 2 Prospectivity model of Tiegelongnan Cu (Au) deposit

控矿要素成矿预测因子特征变量分析方法地质成矿岩体早白垩世中酸性侵入岩矿体及矿体品位分布与岩体的空间位置关系,基于块体模型开展定量统计分析赋矿地层早中侏罗统色哇组(J1-2s)复理石或类复理石建造矿体及矿体品位分布与地层的空间位置关系,基于块体模型开展定量统计分析蚀变带高级泥化、黄铁绢英岩化、钾硅化矿体与蚀变带空间关系分析地球化学单元素异常Cu、Au、Ag元素品位空间分布基于元素品位插值模型,开展元素空间分布特征分析,以及不同方位系列平、剖面上元素分布特征分析,并与地质模型及地球物理模型进行综合对比分析元素组合异常Cu、Au套合关系基于元素品位插值模型,开展Cu-Au品位空间分布特征分析地球物理音频大地电磁测深(AMT)AMT低阻异常视电阻率异常空间分布特征分析与解译;恢复三维空间位置的AMT剖面与地质实体模型、矿体模型及元素地球化学模型进行综合分析

图5 矿体的Cu品位分布三维立体模型Fig.5 Copper grade model of the Tiegelongnan deposit

图6 铁格隆南矿区E-W向(04排孔)剖面Cu品位分布图Fig.6 Copper grade distribution map of the EW section along the drill hole of No. 04 row

4 三维地质-地球物理-地球化学综合预测

在找矿模型指导下,基于建立的三维实体模型和矿化异常模型,集成地质-地球物理-地球化学信息,开展三维综合成矿信息分析,以期减少预测评价中单一信息的多解性和成矿条件的不确定性,提出找矿方向,为深部找矿预测提供参考。

4.1 研究区预测模型的建立

根据研究区找矿地质模型及三维建模成果,在找矿模型指导下,利用“立方体预测模型”的方法(陈建平等,2007,2014),针对各控矿要素、成矿条件及找矿标志展开定性与定量的分析,建立了铁格隆南铜矿的找矿预测模型(表2)。其中,成矿条件分析,主要针对岩体与地层的含矿性进行岩性含矿特征统计分析;地球化学模型分析,主要基于建立的元素品位分布模型,开展成矿元素空间分布与浓集特征分析;地球物理模型分析为视电阻率异常空间分布分析及地质解释。

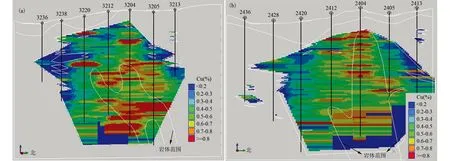

图7 铁格隆南矿区元素品位空间分布图(a)矿区S-N向(32号)剖面Cu品位分布图; (b)矿区S-N向(24号)剖面Cu品位分布图; (c)矿区32号剖面Au品位分布模型; (d)矿区32号剖面Ag品位分布模型Fig.7 Spatial distribution of Cu, Au and Ag(a) Cu grade distribution map of No.32 section; (b) Cu grade distribution map of No.24 section; (c) Au grade distribution map of No.32 section; (d) Ag grade distribution map of No.32 section

图8 AMT十字剖面三维空间模型(a) AMT十字剖面(西南方向视角); (b) AMT十字剖面(西北方向视角)Fig.8 3D spatial models of crossed AMT profile(a) crossed AMT profile (southwest perspective); (b) crossed AMT profile (northwest perspective)

图9 斑岩体与Cu品位分布空间关系(a) 32号剖面上斑岩体与Cu品位分布关系; (b) 24号剖面上斑岩体与Cu品位分布关系Fig.9 Spatial relationship between porphyry and Cu grade distribution(a) spatial relationship between porphyry and Cu grade distribution on No.32 section; (b) spatial relationship between porphyry and Cu grade distribution on No.24 section

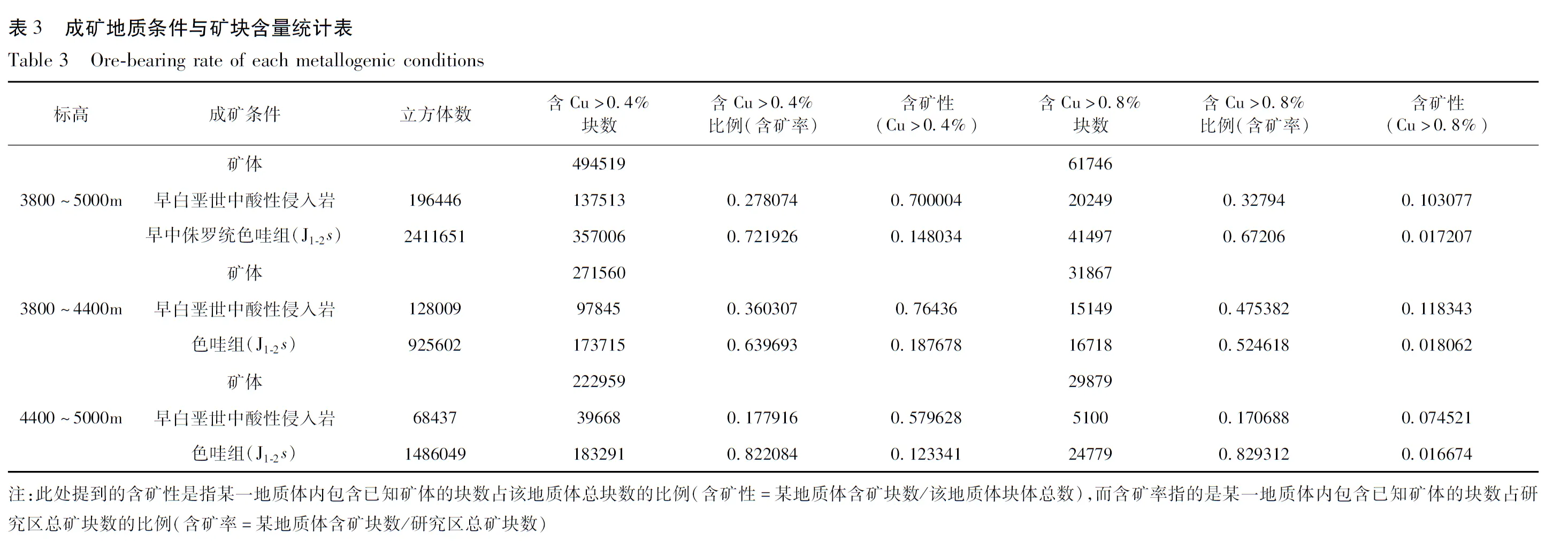

4.2 成矿地质条件分析

在研究区建立的10m×10m×10m大小的空块模型基础上,依据地层与岩体实体模型对立方体模型进行限定,划分出不同岩性所包含的块体单元,作为矿床预测中的岩性变量。使用已知矿体实体模型对立方体模型进行限定,划分出矿体所包含的块体单元,作为矿床预测中的先验条件。借助矿块及品位块体与不同岩性块体的空间叠加分析,统计分析地质体和已知矿体含块体数量,以说明某一地质体的成矿有利度的大小。统计结果显示(表3),因斑岩体范围较砂岩范围小,斑岩体明显比砂岩地层的含矿性高。标高在4400m以上,砂岩的含矿率明显比标高4400m以下有所增高,而斑岩的含矿率正好相反。虽然在标高4400m以深,斑岩含矿率有所增高,但仍未超过砂岩的含矿率,主要原因是本次统计未进行斑岩影响范围(缓冲区)的统计,只统计了斑岩体内部的含矿量,如果将斑岩体缓冲区的含矿量考虑在内的话,4400m标高以下,斑岩体含矿率将会超过砂岩地层的含矿率,即深部矿块主要包含在斑岩体及其缓冲区内。此外,通过对32号剖面及24号剖面上斑岩体的产出位置与Cu品位分布的叠加分析(图9),可以很明显的看出高品位矿块在中浅部主要赋存于岩体与围岩接触带内,在深部主要赋存于斑岩体内部,这与实际地质情况及建立的找矿模型相符。

4.3 化探异常信息分析

在建立了研究区元素地球化学模型的基础上,基于连续插值的块体模型,进行成矿元素三维空间异常分布特征分析,主要分析了Cu、Au、Ag三种元素的空间分布特征、Cu(Au)套合成矿特征以及Cu品位高值分布与蚀变及矿化分带的空间关系。

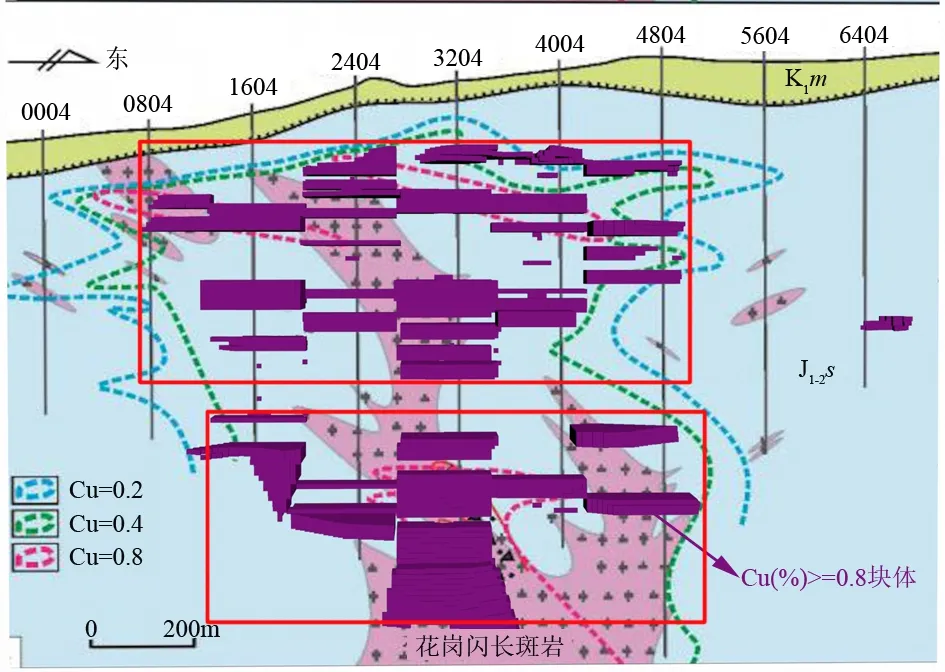

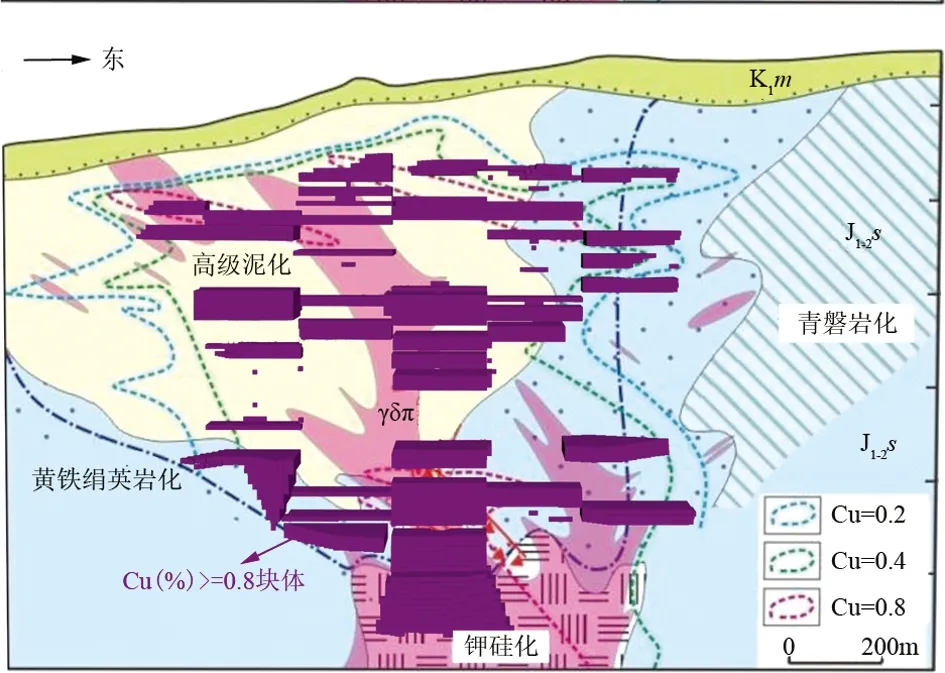

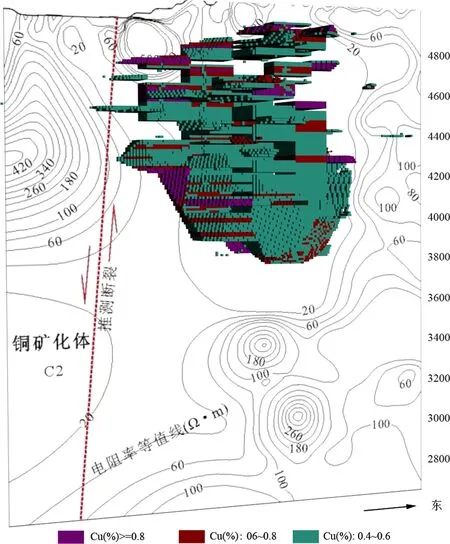

图10 Cu品位大于0.8%矿块在04排钻孔剖面上投影(底图据林彬等,2018)K1m-美日切错组安山岩;J1-2s-色哇组砂岩Fig.10 Projected map of the ore blocks (Cu>=0.8%) on the EW section along the drill hole of No. 04 rowK1m-Lower Cretaceous Meiriqiecuo Fm.; J1-2s-Middle-Lower Jurassic Sewa Fm.

(1)元素空间分布特征分析

在对钻孔中原品位数据统计分析及综合处理的基础上,对矿体中的样品组合,进行三维空间插值后,生成的元素三维空间异常分布模型,从三维视角实现了元素异常空间分布,但由于异常块体的互相遮挡,一些异常分布情况难以观察和分析,因此,研究借助三维切剖技术,在异常块体模型的基础上,提取任意方向的空间剖面信息,从而可以分析研究对象在一系列空间剖面上的分布变化规律。其中,南北向的32号和24号剖面上Cu品位的分布(图7a, b),以及系列北西-南东向剖面上Cu品位分布显示,Cu品位高值有向北西方向深部延伸的趋势,且北西方向深部钻孔未打穿矿体,高品位没有减少的趋势。如图7b,24号S-N向剖面上品位分布显示向北方向深部钻孔未控制。高程方向(垂向)上的系列平面显示,虽然由浅及深,Cu元素品位高值中心有往北东方向偏移的趋势,但研究区北西方向钻孔并未打穿矿体,不能充分说明深部异常中心的延伸方向。因此,综合系列纵剖面的品位空间变化分析及矿区实际地质情况,我们推测矿区北西向深部可能存在巨大的资源潜力。此外,元素组合异常分布分析结果显示,Cu、Au元素空间套合较好,异常空间分布趋势基本一致(图7a, c)。Ag品位高值主体分布在矿区南部及中浅部,与Cu分布关系不明显(图7a, d)。

(2)矿化分带及矿化与蚀变分带的三维空间分析

唐菊兴等(2016)系统解析了铁格隆南矿床的矿体结构特征,建立了该矿床的“三层楼”模式,从深至浅、从早至晚, 分别为深部花岗闪长斑岩型矿体→中浅部浅成低温热液矿体叠加斑岩型矿体→浅部为成矿后美日切错组安山岩(或英安岩)盖层。其中,整个斑岩型矿体在空间上产出的海拔位置为3800~4400m。中浅部浅成低温热液叠加斑岩型矿体主要产出海拔为4400~5000m。本次建立的Cu元素高值异常块体(Cu>0.8%)在高程方向上的分布以大约4400m高程为界,出现两个高值区间,分别对应深部斑岩型矿体成矿空间与中浅部浅成低温热液叠加斑岩型矿体成矿空间(图10)。

图11 Cu品位大于0.8%的矿块与蚀变分带剖面叠加(底图据林彬等,2018)γδπ-花岗闪长斑岩;K1m-美日切错组安山岩;J1-2s-色哇组砂岩Fig.11 Overlapped section of ore blocks (Cu>=0.8%) and alteration zones (base map after Lin et al., 2018)γδπ-granodiorite porphyry; K1m-Lower Cretaceous Meiriqiecuo Fm.; J1-2s-Middle-Lower Jurassic Sewa Fm.

据前人研究成果(唐菊兴等,2016;Linetal., 2017a;林彬等,2018),铁格隆南矿床的蚀变与矿化分带为:以黑云母化为主的弱钾硅化蚀变主要位于矿区深部(ZK3204-ZK4804),对应的金属矿化主要为细脉浸染状黄铜矿、黄铁矿及少量斑铜矿和辉钼矿,铜平均品位大于0.4%,局部铜矿化大于0.8%。青磐岩化主要分布于矿区外侧(南侧及东侧),整体蚀变程度较弱,蚀变矿物主要为绿泥石。矿化也较弱,主要为少量的细脉、浸染状的黄铁矿、黄铜矿及斑铜矿,铜矿化平均品位多小于0.2%。黄铁绢英岩化位于矿区中部,规模较大,程度强,广泛叠加改造早期钾硅化和青磐岩化,金属矿化主要为细脉、浸染状的黄铁矿、黄铜矿、铜蓝、斑铜矿及少量辉钼矿,铜矿化平均品位多大于0.4%。高级泥化蚀变主要分布于矿区中浅部(ZK0804-ZK3204),蚀变主要为明矾石、高岭石、地开石的矿物组合。金属矿化主要为浸染状、脉状黄铁矿、硫砷铜矿、铜蓝、斑铜矿、蓝辉铜矿、砷黝铜矿及久辉铜矿等。铜矿化平均品位大于0.4%,局部大于0.8%。在目前收集到的资料基础上未能建立起完整的蚀变分带三维模型,此次研究引用唐菊兴等(2016)及林彬等(2018)完成的东西向和南北向的两个蚀变分带剖面,与矿体模型及元素品位模型进行空间分析。研究基于建立的高品位Cu异常块体与蚀变分带剖面叠加的模型,综合分析了矿体(矿化)与蚀变带的空间关系,分析结果显示(如图11),矿化与蚀变关系密切,高品位矿块主要产出于高级泥化和钾硅化带,少量产出于黄铁绢英岩化带,这与上述矿化与蚀变分带研究成果一致。

图12 地球物理勘查模型(AMT十字剖面)与矿体模型叠加Fig.12 Geophysical exploration model (crossed AMT profile) and the ore body model

4.4 地球物理异常信息分析

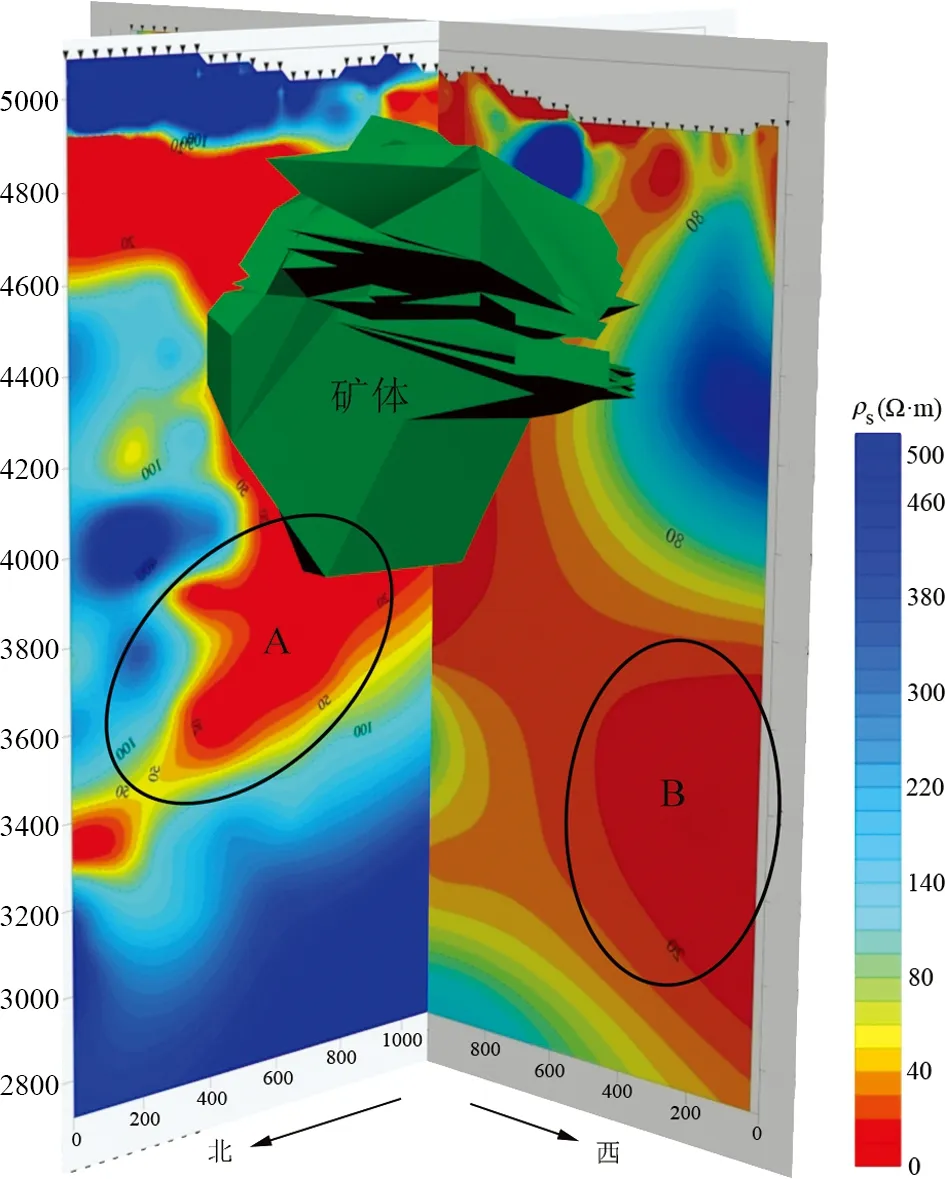

铁格隆南矿区的AMT解译结果显示,东西向E103剖面上出现了两个明显的低阻异常区C1和C2(唐菊兴等,2016),C1低阻区在矿区中部呈厚大筒状分布,而C2低阻区主要位于西侧深部,只揭露了少部分(图12)。两个低阻区的形成主要是由于硫化物良好的导电性导致的。根据已有矿体物性解译结果,矿化体电阻率多小于50μm。所以推测C1和C2是两个重要的矿化体,其中C1矿化体整体厚大的筒状,与钻孔工程控制的矿体形态吻合,同时暗示控制矿体在深部持续延伸,这与实际钻孔中未穿透矿体情况一致。C2矿化体主要位于矿区西部深处,揭露形态较小,无钻孔控制,其与C1矿化之间整体相连,但又存在电阻率的急剧变化,物探解译其接触带存在陡断裂,这与实际地表中大量热液构造角砾岩现象吻合(图2),说明铁格隆南矿区西南侧沿荣那沟展布的F8断裂确实穿过了矿区,并对成矿作用有一定的影响。利用物探解译结果结合地质剖面分析,F8断裂活动时限可能晚于成矿作用,并对已形成矿体产生了错切的破坏作用,整体的破矿模式与经典的圣马纽埃断裂类似(Lowell and Guilbert, 1970),暗示矿区西南部F8断裂的南西盘还存在重要的资源潜力,同时,已控制矿体的深部也存在巨大的资源潜力(唐菊兴等, 2016)。

本文研究中,根据恢复到三维空间中的AMT物探异常模型,与元素异常、成矿岩体分布及矿体分布进行三维空间叠加分析,辅助物探信息地质解译,推测深部找矿方向。其中,AMT物探异常模型与矿体模型叠加分析显示(图12,图中绿色实体模型为矿体模型),低阻异常区与已知矿体对应关系较好。物探异常模型与Cu品位模型叠加分析结果也很好的认证了这一点(图13,图中紫色块体为Cu品位值大于0.8%的区域,红色块体为Cu品位值0.6%~0.8%的区域,绿色块体为Cu品位值0.4%~0.6%的区域)。除东西向剖面上断裂错断矿体的推断外,对两条剖面的二维反演结果结合矿区的地质和钻井资料进行综合分析与地质解译,认为铁格隆南矿体规模较大,矿层较厚,倾向北西,认为测深剖面位置北西方位区域是下一步工作的重点区域。

图13 物探剖面模型与Cu品位模型叠加图Fig.13 The geophysical profile model and the Cu grade model

4.5 综合预测分析及深部找矿方向

针对地球化学元素异常分布特征分析发现,Cu元素品位分布的东西向、南北向以及北西向系列剖面联合反应Cu元素品位分布有向北西深部延伸的趋势。同时,针对AMT反演结果及与已知矿体模型等综合分析,认为铁格隆南矿体规模较大,矿层较厚,倾向北西,推测测深剖面位置北西方位区域是下一步工作的重点区域。而且,前人研究成果中,均一温度结果显示,ZK3204-ZK2404深部的流体的均一温度明显高于ZK4804(林彬等,2018),说明隐伏斑岩侵位的中心应该更靠近ZK3204-ZK2404深部,同时矿化程度也显示,越靠近隐伏斑岩中心,铜矿化品位有逐渐升高的趋势,认为矿区内未来的勘查找矿也可继续向ZK2404-ZK3204深部探索,即矿区北西方位的深部。此外,基于对地球物理剖面建模及综合分析,结合唐菊兴等(2016)的研究成果,推测矿区西南部F8断裂的南西盘还存在重要的资源潜力。

综上所述,本次研究认为铁格隆南矿区深部找矿方向为:已有工程控制的矿体的深部,尤其是钻孔未打穿部分的深部及北西向深部(图14中A方向),以及可能被F8断裂错断的南西方向深部(图14中B方向)。

图14 深部找矿方向图示A为北西向深部;B为可能被F8断裂错断的南西方向深部Fig.14 3D prospectivity modelling results and the deep prospecting directionA is deep area of the NW direction; B is deep area of the SW direction which may be faulted by F8

5 结论

通过对铁格隆南矿区数字矿床三维模型的构建及三维地质、地球化学与地球物理信息综合分析,得到以下结论:

(1)通过矿床的三维地质建模可以尽可能地了解深部矿体及控矿因素的空间分布特征与下延趋势。块体模型可以清晰表达矿体品位值变化特征,进而加深对矿体、矿床的空间分布规律的认识。铁格隆南矿区的三维地质建模结果显示,矿区花岗斑岩侵入砂岩中,矿体主要赋存于中酸性侵入岩以及靠近侵入岩分布的长石石英砂岩中,顶部覆盖安山岩。

(2)利用三维空间分析手段能够较好地对地质成矿条件及地球化学、地球物理找矿标志等方面信息进行综合分析与解译,减少预测评价中单一信息的多解性和成矿条件的不确定性,为深部找矿预测提供参考。综合分析结果显示,矿区Cu元素高品位块体空间分布呈现两个高品位区域,矿化与蚀变分带关系密切,高品位矿块主要产出于上部高级泥化和底部钾硅化带,少量产出于黄铁绢英岩化带,且Cu、Au元素空间套合关系较好,印证了矿床的蚀变与矿化特征垂向上具有双层结构:即上部为高硫型浅成低温热液矿化、下部为斑岩矿化,且表明该矿床具有斑岩高硫型浅成低温热液Cu(Au)套合成矿的特点。AMT的低阻异常与已知矿体空间对应关系较好,深部低阻异常区为深部找矿提供了地球物理找矿标志信息。

(3)基于建立的三维地质模型、地球化学元素分布模型、地球物理(AMT)模型以及地质-地球化学-地球物理三维找矿信息综合分析的基础上,推测铁格隆南矿床深部找矿潜力巨大, 一是已控制矿体的深部及北西向深部存在巨大的资源潜力,二是矿区西南部F8断裂的南西盘还存在重要的资源潜力。

致谢感谢中国地质科学院矿产资源研究所唐菊兴研究员、宋扬副研究员和林彬博士在本文研究工作中给予的指导和帮助。同时也要感谢中国地质大学(北京)安文通、李伟和张权平同学在三维建模方面给予的帮助。最后要特别感谢审稿专家及编辑老师对本文提出的宝贵意见和建议。