班公湖-怒江洋形成演化新视角:兼论西藏中部古-新特提斯转换*

2019-04-04宋扬曾庆高刘海永刘治博李海峰德西央宗

宋扬 曾庆高 刘海永 刘治博 李海峰 德西央宗

1. 中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与矿产资源评价重点实验室,北京 1000372. 西藏地质矿产勘查开发局,拉萨 8500003. 西藏地质调查院,拉萨 8500001.

大洋的开启和闭合是威尔逊旋回的重要组成部分,大洋两侧板块发生相对运动,造成大洋地壳俯冲以致最终碰撞造山,洋壳残片在挤压造山过程中得以保存,形成代表古大洋打开和俯冲的蛇绿岩组合(Dewey and Spall, 1975)。洋盆闭合以后会形成“结合带”,通常表现为宽度不等的强变形带,由含有残余洋壳的蛇绿混杂堆积和共生的深海相放射虫硅质岩、沉积岩等组成,常叠加高级变质作用和强烈构造变形(Frischetal., 2011)。恢复古大洋演化是造山带基础地质研究十分重要且不可回避的问题,对了解地球演化历史、查明造山作用形成机制具有重要的科学意义。另外,许多世界级成矿带与洋壳俯冲有着密不可分的成因联系(Sillitoe, 2010),因此古大洋形成演化也是探究成矿地质背景、揭示区域成矿规律的一把钥匙。令人遗憾的是,由于古海洋消失的遗迹一般都保存在现今的造山带中,其研究面临洋壳残留信息少、后期构造改造强烈、技术方法手段有限等困难,使得地质学家对于古代洋盆形成的推演大多存在无法回避的多解性。

班公湖-怒江洋被认为是特提斯大洋的组成部分(Panetal., 2012),赵文津等(2004)认为班公湖-怒江洋盆是新特提斯洋在纳木错-申扎一线向北俯冲形成的弧后盆地,类似于现今的西太平洋琉球群岛(Chenetal., 1995),弧后盆地形成的动力学背景也可能来自于龙木措-双湖洋的南向俯冲(夏斌等, 1998; Hainesetal., 2003),形成了蓬错(韦振权等, 2009)、白拉、拉弄(徐力峰等, 2010)、江错(黄强太等, 2015)等蛇绿岩,Yuanetal. (2015)认为这些蛇绿岩是班公湖-怒江洋南向俯冲形成的弧后盆地。不少学者认为班公湖-怒江洋盆在早二叠世地幔柱驱动下形成(Zhangetal., 2007),并于晚二叠世至早三叠世期间开始有规模的裂解(Shietal., 2012; 黄启帅等, 2012),侏罗纪时期发生了向北、向南的双向俯冲(Wangetal., 2016; Zhuetal., 2016),在南向俯冲作用下,拉萨地块北缘转化为弧-盆系活动大陆边缘,形成了拉贡塘组合和接奴群陆缘火山弧(Zhongetal., 2017)以及一系列藕断丝连的弧后或弧间盆地(潘桂棠等, 2012)。班公湖-怒江洋北向俯冲作用,在南羌塘南缘形成日土-弗野岩浆弧和多不杂岩浆弧(Gengetal., 2016; Lietal., 2017; Liuetal., 2018),形成了与南美安第斯成矿带成矿背景极为相似的多龙斑岩铜矿矿集区,北向俯冲一直持续至早白垩世晚期,而成矿作用与俯冲板片的角度变陡断离有关(唐菊兴等, 2016; Lietal., 2016, 2018; Weietal., 2017; Linetal., 2019; Songetal., 2018);南向俯冲在拉萨地块北部形成大量白垩纪岩浆岩(Zhuetal., 2009; 谢锦程等, 2013; 关俊雷等, 2014),目前还没有发现大规模俯冲期斑岩矿床。

虽然前人从蛇绿混杂岩、洋岛玄武岩、岛弧火山岩、沉积古生物等研究进行过讨论,但对于洋盆形成演化仍然存在较大争论,班公湖-怒江成矿带基础地质背景认识还不够清晰,对班公湖-怒江古大洋形成演化的正确认识是解决上述一系列问题的重要突破口。

本文跟踪了班公湖-怒江洋盆演化的研究新进展,结合近年来1:5万区域地质调查新发现,通过古洋盆两侧关键性沉积地层对比,追溯古地理格局,旨在为西藏班公湖-怒江洋形成演化提供新视角,为明确成矿地质背景提供新思路,也为今后进一步揭示青藏高原形成演化起到抛砖引玉的作用。

1 班公湖-怒江洋裂解前沉积特征

羌塘龙木错-双湖-澜沧江结合带是青藏高原石炭纪-二叠纪冈瓦纳与扬子板块的界线,结合带形成时间从晚泥盆世开始,到晚三叠世结束,不排除向前延伸到早古生代的可能(李才等, 2007),因此,相应的古特提斯洋盆、大陆边缘及消减增生沉积体系就展示在南羌塘地块和拉萨地块中(图1),并在一定程度上反映了班公湖-怒江裂解前的沉积特征。

图1 西藏冈瓦纳大陆北缘早三叠纪以前(AnT3)古特提斯沉积体系示意图Fig.1 Schematic diagram of the ancient Tethys sedimentary system before the Early Triassic (AnT3) on the northern Gondwanan margin in Tibet

1.1 古特提斯洋盆信息

在西藏古特提斯体系中,呈带状分布的蛇绿岩和蛇绿混杂岩带、岛弧岩浆带、高压-超高压变质带和弧前增生楔组成的若干条结合带,是古特提斯洋盆闭合的印记,记录了古洋盆演化和大陆碰撞过程(许志琴等, 2016)。高压变质岩的年代学研究确定了古特提斯洋在羌塘中部龙木错-双湖一带最终碰撞闭合发生在晚三叠世(Lietal., 2009),龙木错-双湖、昌宁-勐连、班公湖-怒江结合带和南羌塘盆地,共同组成了古特提斯大洋连续演化、持续增生至最终消亡的对接带,其中,班公湖-怒江结合带,是残余古特提斯大洋最终消亡的地质遗迹(Panetal., 2012)。因此,晚三叠世以前形成的浊积岩、橄榄岩、辉长岩、玄武岩、硅质岩等蛇绿岩组合,是古特提斯洋盆存在的地质证据。

羌塘中部果干加年山、桃形湖、冈玛错等地区发现众多早古生代蛇绿岩(王立全等, 2008; Lietal., 2009; 翟庆国等, 2010),其中,最早的洋盆记录可追溯到奥陶纪早期(Zhaietal., 2016)。在红脊山、角木日、雪水河、玛依岗日、纳若、恰格勒拉、双湖才多茶卡等地陆续发现了晚古生代二叠纪蛇绿岩证明古特提斯洋盆持续存在(翟庆国等, 2004; 李才等, 2007; Xiuetal., 2016),羌塘中部许多地区发现含有放射虫的硅质岩与枕状玄武岩一起出现在蛇绿岩层序中,也是洋底或深海沉积物的直接标志(李才等, 2009)。日湾茶卡岛弧火山岩标志着龙木错-双湖古特提斯洋存在早石炭世的俯冲事件,其与下石炭统日湾擦卡组共同构成龙木错-双湖古特提斯洋早石炭世弧盆系(刘函等, 2015)。南羌塘地块南缘发现多龙二叠纪蛇绿岩、班公湖-怒江结合带发现洞错二叠纪类似榴辉岩和高压麻粒岩(王保弟等, 2015),拉萨地块中部发现松多蛇绿岩带(陈松永等, 2008; Yangetal., 2009; 董宇超等, 2018),使西藏古特提斯体系向南、向东扩展(图1)。

1.2 古特提斯边缘海

在整个龙木错-双湖结合带以南地区,南羌塘地块与北拉萨地块早古生代-晚古生代地层沉积特点基本一致,均为巨厚的碎屑岩+基性火山岩+灰岩的海相地层,代表冈瓦纳陆缘裂解背景。

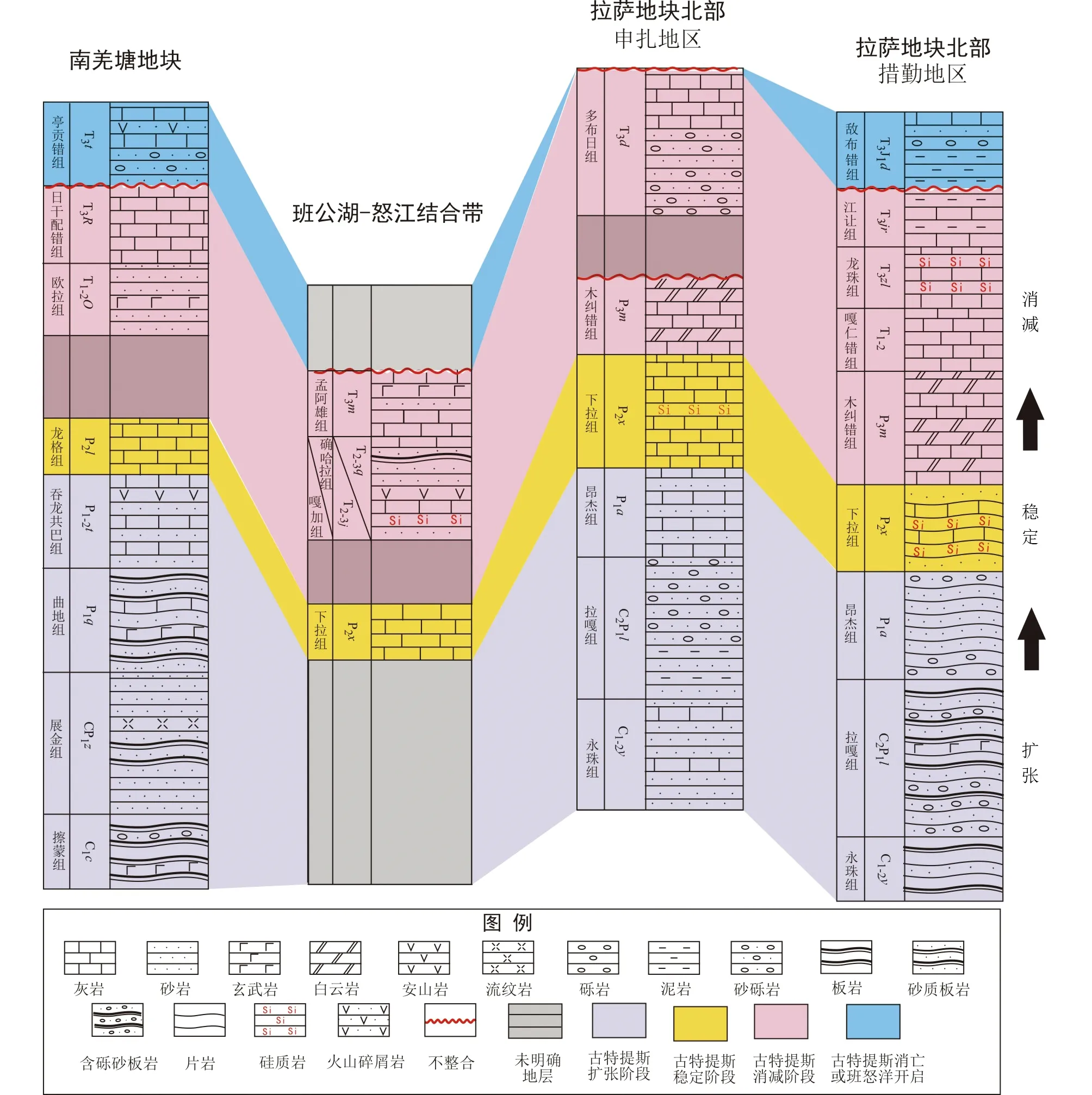

南羌塘地区石炭-二叠系分布广泛,发育有擦蒙组(C1c)、展金组(CP1z)、曲地组(P1q)、吞龙共巴组(P1-2t)和龙格组(P2l)等海相沉积地层组合。擦蒙组中夹有基性火山岩,具有大陆裂谷型火山岩的特点(邓万明等, 1996),展金组整合于擦蒙组和曲地组之间,为斜坡-深海盆地相,为石英砂岩、粉砂岩、砂质板岩,夹酸性火山碎屑岩及少量玄武岩、安山岩、英安岩,富含双壳类、腕足类和珊瑚等化石,尤其富含冷水双壳类。曲地组(P1q)整合于展金组和吞龙共巴组之间,以粉砂质板岩为主,夹砂岩、板岩、灰岩、含砾砂岩、硅质岩及少量玄武岩,生物以冷、暖水混生或交替出现为特征,属滨-浅海相。吞龙共巴组(P1-2t),主要岩石为厚层结晶灰岩、生物礁灰岩、含砂灰岩、白云岩及鲕粒灰岩,产蜓类、珊瑚类和腕足类化石。上部发育龙格组浅海台地相碳酸盐岩沉积建造,富含蜓类、珊瑚类、腕足类、双壳类、腹足类、有孔虫类化石,主要分布于西部日土-改则以北地区,厚度可达5000m。龙格组整合于吞龙共巴组之上,为浅海台地相碳酸盐岩,富含蜓、珊瑚、腕足、双壳、腹足、有孔虫。南羌塘二叠系生物组合由早期冷水型生物向中晚期冷暖生物混生,并逐渐向暖水型生物过渡(Zhangetal., 2013),显示南羌塘地块已经向北漂移。

图2 西藏冈瓦纳大陆北缘古特提斯演化不同阶段沉积响应对比图Fig.2 Stratigraphic comparisons of the Paleo-Tethys on the northern Gondwanan margin in Tibet

拉萨地块北部石炭-二叠系地层也表现为巨厚的海相沉积地层组合。其中,永珠组(C1-2y)、拉嘎组(C2P1l),以滨浅海相陆缘碎屑岩为主,总厚度大于3000m,以发育一套冰水成因含砾板岩为特征,局部地段见火山岩。然乌地区的诺错组(C1n)、来姑组(C2P1lg),为一套斜坡盆地相沉积,夹1000m厚的低密度浊积岩,表明冈瓦纳大陆北缘在西藏地区表现为扩张的构造环境(图2)。拉萨地块北部二叠纪的海相地层还发育有昂杰组(P1a)/乌鲁龙组(P1w)、下拉组(P2x)/洛巴堆组(P2l)、木纠错组(P3mj)/列龙沟组(P3l)。其中,下拉组为一套富含多门类化石的碳酸盐岩建造,主要岩石类型为灰色层状泥晶-细晶灰岩、生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、含燧石结核团块和条带状灰岩,在各类型灰岩中还夹有白云质灰岩,含丰富的蜓类、珊瑚、腕足类、双壳类、苔藓虫等门类化石。下拉组与上覆木纠错组底部白云质灰岩均为连续过渡沉积关系,属典型陆棚碳酸盐岩台地至台地斜坡相沉积。在班怒结合带内及以南地区,下拉组地层分布很广,在班公湖-怒江结合带的东恰错地区、拉萨地块的申扎地区、措勤地区、班戈地区均有出露。

图3 班公湖-怒江洋裂解开启沉积体系示意图Fig.3 The distribution of the basin sediments during the opening of the Bangong-Nujiang Ocean

1.3 古特提斯闭幕的沉积响应

古特提中二叠世进入稳定阶段,随后开始消减直至洋盆闭幕,冈瓦纳大陆北缘由被动大陆边缘转为活动大陆边缘构造背景,局部为岛弧环境。

新的资料显示,在南羌塘地块和拉萨地块中二叠世地层之上发育了连续的晚二叠世-晚三叠世地层(图2)。南羌塘三叠系发育有欧拉组(T1-2o)、日干配错组(T3r)、亭贡错组(T3t)、望湖岭组(T3w)等海相或海陆交互相地层组合。欧拉组,仅在日土县一带零星出露,为泥晶灰岩、生物碎屑灰岩,属浅海碳酸盐台地相,产出管孔藻、纤维海绵化石,夹岛弧玄武岩层,属于古特提斯闭幕消减阶段地层组合。日干配错组由含晚三叠世双壳类、珊瑚类、腕足类等化石的台地相碳酸盐岩组成,代表古特提斯稳定期。亭贡错组是发育在羌南地块上的一套晚三叠世磨拉石建造,角度不整合于古生代地层之上,下部发育浅水台地相陆源碎屑岩夹灰岩和火山碎屑岩沉积,反映古特提斯晚三叠世晚期发生了一定程度的隆升。龙木错-双湖结合带两侧大规模晚三叠世岩浆则形成于南北羌塘碰撞后的伸展背景(吴浩等, 2018)。

拉萨地块北部发育木纠错组(P3T1m)、嘎仁错组(T1-2g)、多布日组(T3d)、珠龙组(T3zl)、江让组(T3j)、敌布错组(T3J1d)等,表现为碎屑岩-碳酸盐岩残余海盆沉积岩组合,其中,措勤地区的珠龙组和江让组沉积地层,下部为一套碎屑岩,上部为生物碎屑灰岩、泥晶灰岩,表现海陆交互沉积环境(图2)。

班公湖-怒江结合带发育嘎加组(T2-3gj)、确哈拉群(T2-3q)和孟阿雄组(T3m),嘎加组为一套深海硅质岩,上部夹有中基性火山岩;确哈拉群下部为滨浅海相粉砂岩、砂质板岩、硅质岩夹灰岩,上部为斜坡-深海相复理石建造;孟阿雄组为浅海碳酸盐岩。拉萨地块北部与之相当则为多布日组,它们共同构成了古特提斯闭幕稳定期沉积,两者构成了古特提斯闭合消减阶段的前陆盆地或残余海沉积组合。

晚三叠世敌布错组、亭贡错组和望湖岭组是古特提斯进入闭幕造山阶段还是新特提斯裂解初始阶段产物,需进一步研究。

2 班公湖-怒江洋裂解过程沉积记录

中生代以来,在结合带两侧,羌塘南部的亭贡错组和冈底斯北缘敌布错组不整合覆盖于中-上三叠统之上,种种迹象表明地壳再次进入不稳定时期,此时刚组建的潘吉亚大陆在西藏地区再次处于大陆张裂的构造背景(潘桂棠, 1994),使得班公湖-怒江一带在晚三叠世晚期进入裂解序幕,开始形成大洋。一些深海盆地、蛇绿岩组合、滨浅海-陆棚等记录在北部的南羌塘地块、中部的班公湖-怒江结合带、南部的拉萨地块中(图3)。

2.1 南羌塘地块边缘沉积组合

早中侏罗世,南羌塘地区发育一套深海-次深海-碳酸盐岩的海相沉积组合,局部夹有中基性火山岩。包括色洼组(J1-2s)、曲色组(J1-2q),主要为粉砂岩、泥岩、碳酸盐岩组合,局部夹玄武岩、粗面玄武岩、基性凝灰岩,产菊石、双壳、腕足化石,代表深海至次深海相;莎巧木组(J2sq),主体为碎屑夹碳酸盐岩建造,向上灰岩增多,产双壳、腕足、珊瑚及腹足化石,属浅海陆棚相;捷布曲组(J2jb),岩性为灰-深灰色中厚层灰岩、泥灰岩夹砂岩的开阔台地碳酸盐岩沉积,与下伏莎巧木组呈整合接触(图4)。可见,南羌塘沉积体系具有被动陆缘沉积特征,其中捷布曲组海相碳酸盐岩地层则代表了班公湖-怒江洋盆范围最大时期的稳定沉积。

图4 班公湖-怒江洋盆及邻区消减闭合沉积序列对比图Fig.4 Sedimentary comparison diagram showing the different evolution stages of Paleo-Tethys on the northern Gondwanan margin in Tibet

2.2 班公湖-怒江结合带沉积组合

现今的班公湖-怒江结合带中发育韧性剪切带、逆冲断层、构造混杂岩、复式褶皱等多种复杂构造形迹(Zhouetal., 2013),古洋盆信息多被破坏。班公湖-怒江洋盆沉积组合主要为蛇绿岩和几乎是同时代非稳定沉积地层,即具有远洋沉积特点的木嘎岗日岩群(JM)(图3)。

班公湖-怒江结合带的蛇绿岩自下而上依次由地幔橄榄岩、堆晶杂岩、基性岩墙和熔岩组成(鲍佩声等, 2007)。洞错、蓬湖西、白拉、觉翁、拉弄、江错、等地出露的蛇绿岩组合,显示出具有N-NORB兼具大洋火山弧玄武岩的特征,并且又有陆源物质混染的地球化学印迹,形成时间为220~189Ma,产于盆地扩张脊环境(和钟铧等, 2006; 黄强太等, 2015; 武勇等, 2018)。裂解作用一直持续到150Ma左右(Zengetal., 2018),拉果错蛇绿混杂岩中鉴定出170Ma的放射虫硅质岩(Baxteretal., 2009),暗示中侏罗世存在深海环境。120Ma左右的40Ar/39Ar年龄,则代表蛇绿岩构造就位时间(Huangetal., 2017)。

伴随蛇绿混杂岩群分布的木嘎岗日岩群(JM),为一套泥质板岩、变岩屑杂砂岩、变砂岩、粉砂岩夹结晶灰岩、硅质灰岩、枕状玄武岩、绿泥石片岩等。形成时间跨度大,从晚三叠世到早白垩世,沉积物主要沉积于斜坡-半深海-深海-海沟盆地(Zengetal., 2016)。恐弄拉地区在木嘎岗日岩群其西弄岩组中发现早白垩世早期Dicheiropollissp.(双手粉)和Cicatricosisporitessp.(无突肋纹孢)孢粉组合,显示了木嘎岗日岩群的沉积上限至少持续到早白垩世早期(曾禹人等, 2016)。

2.3 拉萨地块北部盆地边缘沉积组合

在班公湖-怒江洋盆南侧的班戈-八宿地区出露早侏罗世希湖群(J1-2xh),希湖群由砂质板岩、千枚岩等夹少量硅质岩组成,属于次深海-深海浊积岩,为一套细屑浅变质深水复理石,反映洋盆仍处于裂解的不稳定期。革吉-申扎、措勤-纳木错地区中晚侏罗世仁多组(J2-3r)、马里组(J2m)、桑卡拉拥组(J2s)、拉贡塘组(J2-3l)等地层为一套粗碎屑岩-细碎屑岩-碳酸盐岩组合。其中,马里组以砂岩、砾岩为主夹粉砂岩、含砾砂岩,局部夹安山岩,产双壳、腕足类及菊石等化石,主体为滨海相沉积。仁多组以砂岩、砾岩为主,夹粉砂岩、含砾砂岩,局部夹安山岩,产双壳、腕足类及菊石等化石,主体为滨海相沉积。桑卡拉佣组为一套灰岩组合,向东向西生物碎屑增多,厚度变大,产双壳类、腕足类和少量菊石等化石,主要属碳酸盐岩台地沉积,与下伏马里组整合接触。拉贡塘组为深灰色页岩、粉砂质砂板岩、岩屑砂岩夹硅质岩、灰岩,与下伏地层桑卡拉佣组整合接触。

图5 班公湖-怒江洋盆消减沉积体系示意图Fig.5 Schematic diagram of the sedimentary system during the Bangong-Nujiang Ocean’s reduction and closure

仁多组、马里组、桑卡拉佣组,以及南羌塘莎巧木组、捷布曲组均属于稳定海相地层,指示了中侏罗世班公湖-怒江洋盆由活动趋于稳定,拉贡塘组地层中发现的具有中低密度浊积岩与斜坡滑塌灰岩体(罗建宁等, 2002),表明洋盆局部的再次活动,可能代表大洋最大化时的拉萨地块北缘和南羌塘地块南缘的大陆边缘沉积(图4)。

3 班公湖-怒江洋盆消减闭合沉积响应

班公湖-怒江洋盆消减闭合沉积记录分布在北部的南羌塘地块、中部的班公湖-怒江结合带、南部的拉萨地块中,在时间和空间上表现出复杂的多样性特点,自中晚侏罗世至早白垩世,记录了包括残余洋盆、深海盆地、残余海盆、火山岩盆地、磨拉石盆地等沉积建造(图5)。

3.1 南羌塘地区

南羌塘地区中晚侏罗世-早白垩世沉积体系延续了早期格局,但沉积范围明显缩小,演化为残留海盆。沉积地层为安多地区的114道班组(J2-3y)和帮爱组(J3K1b),以碎屑岩和灰岩组合为主,属滨浅海相沉积(图4)。同时代的还有一套中基性玄武岩和英安质火山岩建造,分别称五峰尖组(J3w)、尕苍见组(J3g)和安多组(J3a),火山岩显示出岛弧性质(廖六根等, 2005; 许荣科等, 2007)。

早白垩世早期缺少沉积记录。早白垩世中晚期地层是美日切错组(K1m)(或铁格隆组)和欧利组(K1-2o)。前者表现为陆相火山岩,火山喷发集中于110Ma左右 (王勤等, 2015),显示出双峰式地球化学特征(Weietal., 2017);欧利组主要发育于日土地区结则茶卡-多玛-折布拉一带,为灰紫红色块状复成分砾岩与紫红色钙质砂岩,局部夹泥晶生物碎屑灰岩,产珊瑚、蛋蜂巢虫、双壳及植物化石,厚度大于1000m,为海陆过渡扇三角洲相-滨浅海相沉积,其层位介于美日切错组和阿不山组(K2a)之间。

晚白垩世阿不山组(K2a)为红色磨拉石盆地建造,角度不整合在老地层之上,指示了晚白垩世强烈隆升背景下的造山运动(Lietal., 2015)。同层位还有零星出露的以粗面岩为主的火山岩,时代为102.6~79.4Ma(Lietal., 2013, 2015),如马登火山岩和安多粗面岩等。

3.2 班公湖-怒江结合带

班公湖-怒江结合带内同样发育三个阶段沉积建造。东段为中晚侏罗世德吉国组(J2d)、德吉弄组(J2dj)和机末组(J3j),中段和西段为晚侏罗世吐卡日组(J3t)、晚侏罗世-早白垩世早期沙木罗组(J3K1s),早白垩世晚期东巧组(K1d)、去申拉组(K1q)和晚白垩世竟柱山组(K2j)。

中晚侏罗世地层在班公湖-怒江带东段的丁青地区,从下往上称德吉国组、德吉弄组和机末组,为滨浅海相碎屑岩和稳定灰岩建造组合,不整合在丁青蛇绿岩之上(王建平等, 2002)。中段中晚侏罗世接奴群为滨浅海碎屑岩夹火山岩沉积,时代为160Ma左右(李小波等, 2015),火山岩显示洋内弧特征,中西段晚侏罗世为吐卡日组,主体为灰岩建造,下部为碎屑岩建造,上部是沙木罗组,以碎屑岩为主,与底部木嘎岗日群呈角度不整合接触,与蛇绿岩呈断层接触,反映班公湖-怒江洋盆局部闭合(Kappetal., 2007)或残留洋盆沉积建造特征(Huangetal., 2017)。早白垩世早期东巧组,下部浅灰-灰黄色-灰绿色薄层状细粒砂岩、粉砂岩,底部见底砾岩,上部为黄灰色、青灰色中层状含泥质灰岩,产丰富的珊瑚、层孔虫、腹足、双壳和植物化石,与东巧超基性岩呈角度不整合或超覆接触,属于干旱条件下扇三角洲-碳酸盐台地相沉积的一套碎屑岩夹碳酸盐岩建造。

早白垩世中晚期发育基性-超基性岩和去申拉组安山质火山作用。前者以往称之为班公湖-怒江洋中的海山(或洋岛),这类建造目前在班公湖-怒江带内从东到西发现有班公错玄武岩、仲岗玄武岩和塔仁本玄武岩,它们共同表现为玄武质岩浆岩孤点上覆灰岩、砂岩或硅质岩。

去申拉组以中基性-中酸性火山岩和红层碎屑岩为主,形成于110~100Ma(Chenetal., 2017),具有双峰式火山岩特征,反映了区域伸展背景(吴浩等, 2014),在赞宗错地区,去申拉组进一步解体为三段:上下两段为碎屑岩段,发育河湖相紫色、紫红色石英砂岩、岩屑砂岩夹少量安山质砾岩,中段为典型的中基性火山岩段,表现为陆相火山岩红盆。

晚白垩世竟柱山组是一套陆相盆地磨拉石建造,指示晚白垩世完成由海到陆的转换,进入了陆内环境(李华亮等, 2016)。

3.3 拉萨地块北部

和上述时代一致的岩浆作用和沉积作用,在北拉萨地块表现出明显的分带性特点,揭示了班公湖-怒江洋盆闭合消减过程中北拉萨地块北缘的演化。

北带为班戈-八宿地层分区。东部沉积建造为多尼组(K1d)和边坝组(K1b),是海陆交互相到海侵的沉积体系,局部有火山喷发。西部沉积建造为多巴组(K1db)和郎山组(K1l),较多尼组和边坝组含更多火山岩和浅海相灰岩。

中带是革吉-申扎分区。晚侏罗世-早白垩世早期的地层是纳日组(J3K1n),纳日组是新建地层单元,为中基性-中酸性火山岩,时代集中在154~138Ma之间,以往归入则弄组或则弄群。之上是早白垩世中晚期罗玛组(K1lm)、郎山组(K1l),为海相碎屑岩夹火山岩和灰岩建造,与北带的区别是有较多的相当于郎山灰岩层位的120~110Ma火山岩。革吉-申扎地层分区向东尖灭,层位相当于班戈-八宿地层分区的多尼组。

南带是则弄组(K1z)130~110Ma火山岩(朱弟成等, 2008)、捷嘎组(K1j)145~110Ma火山岩或郎山组(K1l)灰岩。向东尖灭或相当于边坝组层位。

晚白垩世发育陆相盆地磨拉石建造和火山岩建造,分别称竟柱山组(K2j)和江巴组(K2jb),显示处于闭合造山阶段。

4 讨论

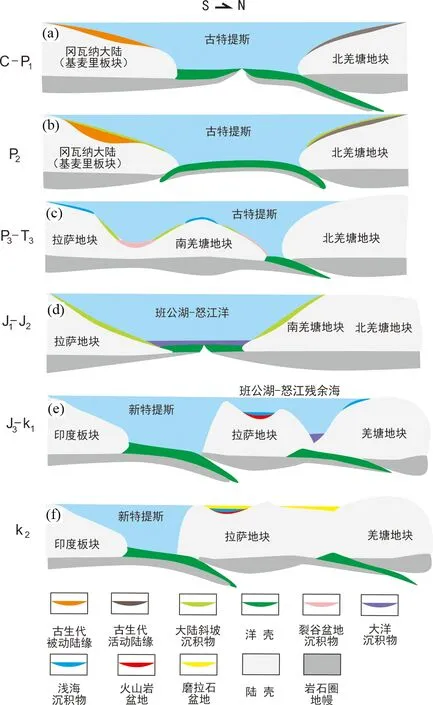

基于前文对班公湖-怒江结合带及其两侧从石炭系到白垩系的阐述、对比和构造古地理环境重建,编制西藏中部古特提斯向新特提斯转换形成的演化示意图(图6),并进一步讨论如下。

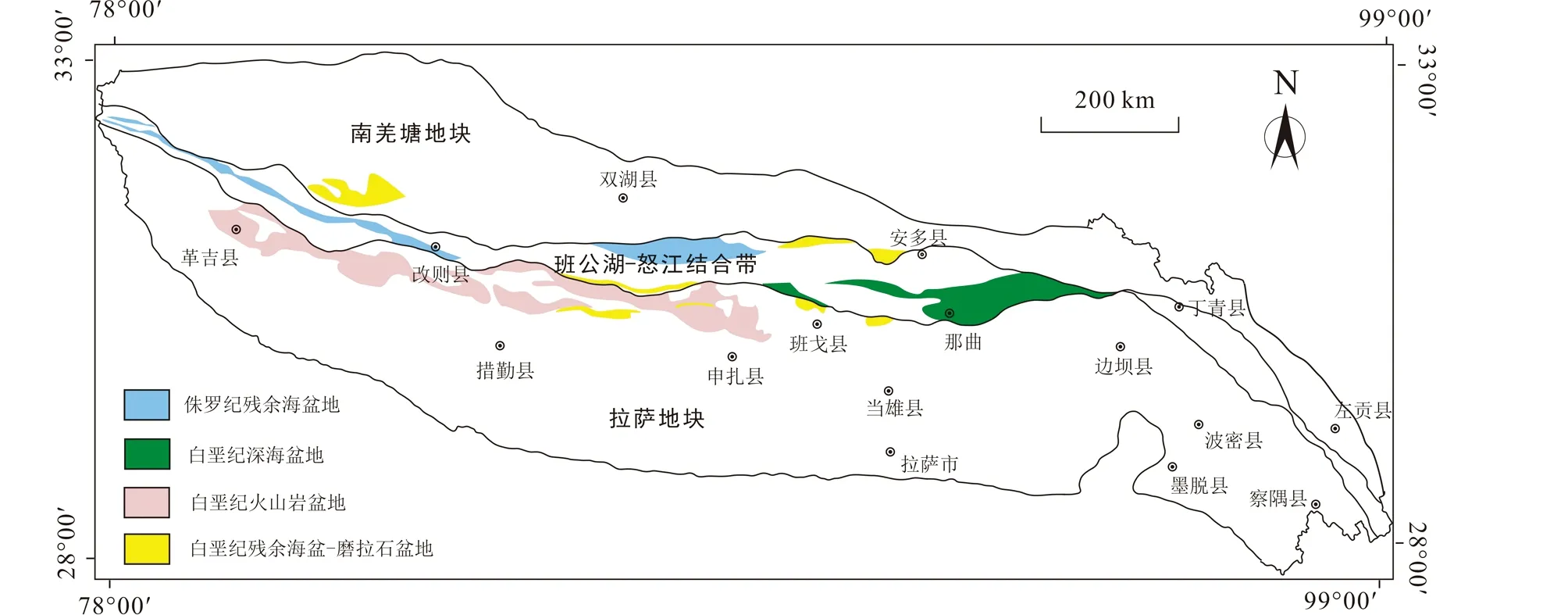

图6 西藏中部特提斯演化示意图Fig.6 Tethyan tectonic evolution in the middle Tibet

4.1 班公湖-怒江结合带的时空界定

在地理位置上,班公湖-怒江结合带西起克什米尔地区,经西藏境内的班公湖、改则、东巧、丁青,然后呈弧形折向东南,沿着怒江延伸到滇西,主体近东向展布,全长约2800km,但是,地质上的南北两侧空间边界,则众说纷纭:班公湖-怒江结合带是两大构造域或者欧亚大陆和冈瓦纳大陆两大板块的分界(王鸿祯, 1983);班公湖-怒江洋盆从古生代到中生代是连续演化的大洋,与龙木错-双湖一起构成冈瓦纳北界(Panetal., 2012);班公湖-怒江结合带代表新特提斯洋的北支(周详等, 1984; Fanetal., 2014),是一个“基麦里边缘海”,主洋盆在雅鲁藏布结合带(周详等, 1984);班公湖-怒江结合带是陆缘盆地的产物,只是一个次一级的地壳结合带(汤耀庆和王方国, 1983; 肖序常等, 1990),或是陆间海盆,似现代东地中海面貌(中-英青藏高原综合地质考察队, 1990);或是与纳木错-申扎洋盆一样同属侏罗纪有限洋盆(赵文津等, 2004)等。

图7 西藏古、新特提斯体系展布示意图Fig.7 Schematic diagram of Tibetan Paleo- and Neo-Tethys systems

科学家将在破裂分离前连在一起的大洋两岸大陆边缘称之为共轭大陆边缘,并且往往放在一起研究(豪威尔, 1991),大西洋两侧的非洲西部与美洲东部就是典型例子,国际上有专业组织在研究共轭大陆边缘的形成机制。我们认为,班公湖-怒江洋盆从早侏罗世纪开始,展现出“一个洋盆两个共轭大陆边缘海盆”的构造古地理格局。一个洋盆即班公湖-怒江洋,两个共轭大陆边缘海盆则指发育在南羌塘地块南缘和拉萨地块北缘与班公湖-怒江洋海水贯通的两个边缘海。值得注意的是,两个边缘海盆中几乎同时沉积了莎巧木组、捷布曲组、桑卡拉佣组、仁多组等稳定的碳酸盐岩建造,代表了洋盆扩张后的稳定阶段,指示在中侏罗世班公湖-怒江洋范围最大。中晚侏罗世-早白垩统早期,结合带内出现大规模海退,滨浅海相地层覆盖在蛇绿岩和复理石等大洋沉积地层之上,出现残余洋,晚白垩世,完成洋陆转换。

4.2 班公湖-怒江结合带与古特提斯关系

古特提斯洋自早石炭世开始打开,中二叠世扩张到最大规模后开始俯冲消减,逐渐缩小,至晚三叠世初洋盆闭合,冈瓦纳古陆的前缘与劳亚古陆的前缘碰撞拼合,大约经历了150Ma的时间(莫宣学和潘桂棠, 2006)。在古特提斯体系中,几乎沿地体(陆-陆,或弧-陆)之间的每一条缝合带中,都分布高压变质岩、蛇绿岩残片和生物碎屑灰岩、硅质岩岩块的变质俯冲增生杂岩带或增生杂岩链,并在地体碰撞之前产生古特提斯(许志琴等, 2013)。无论南羌塘地块、班公湖-怒江结合带,还是拉萨地块,在石炭系下部普遍发育冰水沉积,古生物面貌也都以冷水动物群为主,二叠纪腕足类生物组合在南羌塘吞龙共巴组、曲地组和拉萨地块昂杰组同时发育,暗示这些地块曾作为一个整体拼贴在一起,共同筑构成冈瓦纳大陆的北缘(图6a)。

众所周知,古特提斯与冈瓦纳大陆北界有关,能够确定代表冈瓦纳北界的古特提斯遗迹是滇西的澜沧江结合带,它向南与泰国清莱-中马来结合带相连,向北延伸到藏东碧土地区(吴根耀, 2006),再向北似乎去向不明,不少研究者认为同班公湖-怒江结合带相当(潘桂棠等, 2012)。然而,南羌塘地区冈瓦纳相沉积的发现以及蛇绿岩的证据表明,班公湖-怒江带不能代表冈瓦纳北界,班公湖-怒江结合带内的蛇绿岩主体时代和大洋盆地沉积与古特提斯也相差甚远,故很难视为同一结合带。但是,考虑到嘉玉桥、聂荣、改则、洞错一带确有零星古特提斯线索(周详等, 1984),班公湖-怒江结合带与龙木错-双湖结合带常常合称为班公湖-怒江-昌宁对接带(王立全等, 2013)。再往南,在拉萨地块中部也发现古特提斯遗迹,如松多蛇绿岩带(陈松永等, 2008)、高(超)压变质带(Yangetal., 2009)以及石炭-二叠纪大陆边缘沉积记录,使古特提斯体系范围向南扩展,李鹏等(2017)认为拉萨地块内部的榴辉岩为典型的大洋俯冲带产物,代表了古特提斯洋盆的存在。拉萨地块东部与羌塘中部蛇绿岩具有时空上的一致性,他们代表了冈瓦纳大陆边缘的同一个洋盆。南羌塘和北拉萨,二叠系所含化石组合显示亲冈瓦纳属性,代表冈瓦纳大陆北缘古特提斯边缘海沉积组合,其中龙格组和下拉组沉积代表了古特提斯洋稳定期(图6b)。

在晚三叠世西藏冈瓦纳大陆边缘再次发生地壳变薄,班公湖-怒江洋裂解形成,某些地段沿古特提斯结合带形成新的洋壳(图6c)。可以类比的是,在古特提斯西段,大高加索地区发育一系列侏罗纪的小洋盆,那里也曾发生过古特提斯关闭,三叠纪末以左行走滑裂解的方式打开,出现了富含浊积岩和拉斑玄武质火山岩的深水沉积(Sengoretal., 1992),这些特点与班公湖-怒江洋的形成很相似。

现今班公湖-怒江结合带的主体由规模较大的远洋沉积块体(如木嘎岗日岩群JM)、蛇绿岩、海山/洋岛、微小地块(如聂荣、嘉玉桥地体)组成的,结合带的北侧发育侏罗纪盆地,南侧为侏罗纪-白垩纪盆地,两侧盆地沉积下部为发生了褶皱变形的冈瓦纳大陆边缘古特提斯沉积体系。可见,班公湖-怒江洋的形成和闭合代表新特提斯事件,它是在古特提斯俯冲消减形成增生杂岩基础上重新裂解的,导致古特提斯支离破碎,局部残留了一些古特提斯遗迹。因此,班公湖-怒江结合带是对古特提斯体系的斜切、改造与叠加(图7)。

4.3 班公湖-怒江洋形成演化

班公湖-怒江洋盆始于古特提斯阶段晚期,这时基麦里大陆已基本形成,与之共存的东特提斯“楔形大洋”在雅鲁藏布江转换裂离带“劈开”(周详等, 1984),此前从冈瓦纳分裂出的基麦里大陆(拉萨地块、南羌塘地块等)于晚三叠世在龙木错-双湖缝合线合并于欧亚大陆,新特提斯洋逐渐打开(Sengoretal., 1992; Stampfli and Borel, 2002)。关于冈瓦纳大陆边缘裂解的研究并不多,早期裂谷可能与导致Rodinia超大陆裂解的晚二叠世地幔柱活动有关(黄启帅等, 2012),在特提斯域中生代时期左行转换背景下,在基麦里大陆斜坡凹陷区发生了持续性的拉张裂解,形成了班公湖-怒江初始洋盆(图6b, c)。至中侏罗世形成了班公湖-怒江洋及其南北两侧的共轭大陆边缘,形成一系列侏罗纪盆地,展现出由北向南滨海-浅海-斜坡-深海/洋-斜坡-浅海-滨海的古地理格局,在中侏罗纪时期,班公湖-怒江洋盆范围最大(图6d)。

中上侏罗统-下白垩统下部显示出大型海退沉积体系,表明晚侏罗世-早白垩世早期班公湖-怒江洋范围缩小,形成以吐卡日组灰岩为代表的残留海盆地。整体显示出滨浅海相的地层覆盖在蛇绿岩和复理石等大洋沉积地层之上,两者之间的不整合接触虽然有些争论,但至少揭示出曾经发生了一次构造运动,我们认为反映了班公湖-怒江洋由扩展转为消减的板块边界性质的转换(图6e)。

关于洋盆闭合,常见有早晚两种观点。结合带内132~108Ma 的蛇绿岩组合和洋岛玄武岩的发育,支持早白垩世洋盆仍然存在的观点(Zhangetal., 2012; Wangetal., 2016),大洋从东向西依次闭合,直至早白垩纪末期完全闭合(Fanetal., 2018)。也有很多证据支持班公湖-怒江洋盆于晚侏罗世-早白垩世期间闭合,如Kappetal. (2003)和陈国荣等(2004)发现上侏罗统-下白垩统沙木罗组角度不整合覆于下-中侏罗统木嘎岗日岩群之上,将洋盆的闭合时间限定在侏罗纪末-白垩纪初,即145Ma前后。

对于班公湖-怒江洋闭合的概念,存在不同的理解:(1)洋壳消失代表洋盆闭合,如Zhuetal. (2016)拉萨地块和羌塘地块140~130Ma发生“软碰撞”;(2)海水退出代表洋盆闭合,即海相地层转为陆相地层或发生沉积间断;如Kappetal. (2007)在尼玛县发现了125~118Ma边缘海沉积相变化为河流相沉积;(3)发生区域性沉积间断形成不整合,代表洋盆闭合,如班公湖-结合带多处显示沙木罗组角度不整合覆于下-中侏罗统木嘎岗日岩群;(4)陆相磨拉石盆地发育代表洋盆闭合,如上白垩统的阿布山组、竞柱山组、江巴组磨拉石建造。本文认为班公湖-怒江洋的闭合由海陆转换阶段和造山隆升阶段组成,前者发生在145~110Ma,后者发生100Ma之后。

白垩纪晚期,三个条带状残余海盆均演变为“陆相磨拉石”沉积特征,且陆相红盆均处于负地形位置,一侧受控于边界断裂,另一侧则是角度不整合覆盖于老地层之上,班公湖-怒江洋盆完成了由海到陆的转换,进入闭合后造山隆升阶段(图6f)。

4.4 班公湖-怒江洋左行走滑裂解证据及其动力学机制

在班公湖-怒江结合带东段的嘉玉桥地区,蛇绿混杂岩可以分为两个亚带:北亚带在丁青发育,蛇绿岩组合齐全,南亚带沿怒江河谷一带出露,超基性杂岩侵位为特征,两者呈左行斜列展布,超基性杂岩发生显著变形。王根厚等(1998)开展了详细的构造解析,发现杂岩主期变形的拉伸线理具有SE140°~NW320°的优选方位,表现为左行走滑拉分,走滑时间为164.7~166.2Ma(王根厚等, 2008),走滑发生时间与杂岩系沉积盖层时代(J2)及班公湖-怒江结合带伸展扩张时代(T3-J2)大体相当,这表明主期变形的发生基本与杂岩系的构造伸展剥露过程同步,嘉玉桥杂岩剥露时间代表班公湖-怒江洋盆裂解的时间。

其次,南羌塘、冈底斯东段侏罗纪盆地以聂荣杂岩为轴,同样呈左行斜列展布,而该地区的构造变形往往是以右行为主,并非后期改造所致。班公湖-怒江洋盆走滑裂解在两侧大陆边缘古生界及晚三叠世地层留下了构造信息。北侧晚古生代擦蒙组、展金组、曲地组地层变形显示向左迁移,南侧松多地区诺错组、来姑组地层显示向右滑移。结合带南北发育一系列北东向断裂,著名的是念青唐古拉断裂系、西亚尔岗-木嘎岗日山,这些断层具有长期活动的特点,在中生代起走滑调节作用,后期重新活动,并控制了尕尔穷、多龙、高宝约等地区的成矿岩体。

值得一提的是,全球范围在中生代时期进入了左行转换的构造动力学背景。除大高加索地区外,在中侏罗世,库拉-太平洋板块向北西方向运动,大西洋发生扩张,欧洲和非洲大陆之间左行转换形成了以侏罗纪洋壳带为标志的西特提斯海域。西特提斯海向东,应与雅鲁藏布江洋和班公湖-怒江洋相连;向西为现墨西哥湾(加勒比海板块),自晚三叠世以来,泛大陆裂解,侏罗纪时期北美板块及南美板块左行拉分分离(姚仲友等, 2017),班公湖-怒江洋盆的形成与古加勒比洋盆的形成具有可类比性。由此认为,班公湖-怒江结合带是在古生代“南聚北散”(南大陆、北大洋)到中生代“北聚南散”(北大陆、南大洋)的全球大地构造格局转换中,在赤道附近形成的“中轴转换带”。

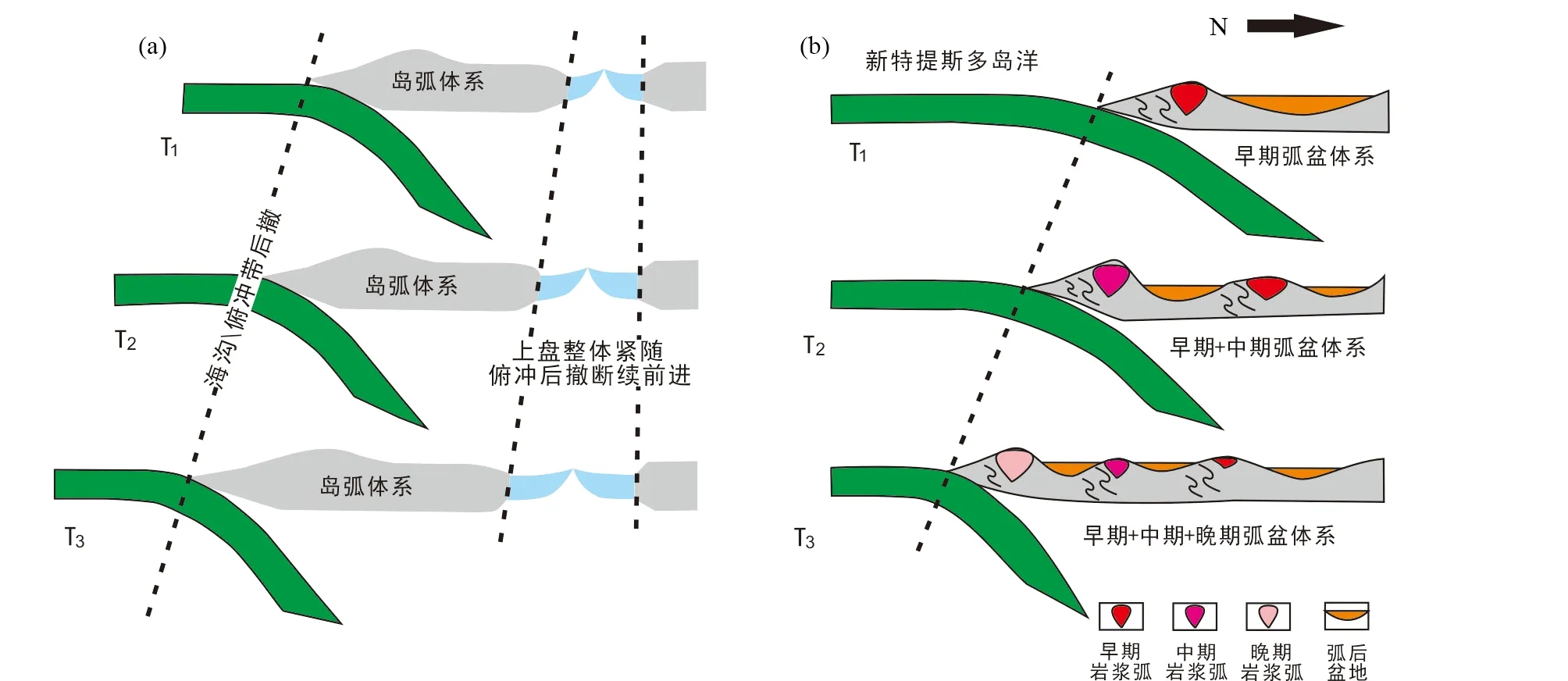

图8 拉萨地块弧-盆迁移增生示意图(a)弧后盆地的形成和扩张(牛耀龄, 2013);(b)新特提斯北向俯冲示意图Fig.8 Schematic diagram of the migration of arc-basin system in the Lhasa block(a) formation and extension of the back-arc basin (Niu, 2013); (b) the effect of the Tethyan Ocean northward subduction

4.5 班公湖-怒江洋消减方式探讨

班公湖-怒江结合带作为板块缝合线,已公认是分隔拉萨地块和羌塘地块的主缝合线(Girardeauetal., 1984; Panetal., 2012; Metcalfe, 2013),蛇绿岩主要赋存在日土-改则-洞错-赞宗错-东巧-安多-丁青和狮泉河-措勤-永珠-纳木错-嘉黎南北两个带中。早二叠世地幔柱驱动下(Zhangetal., 2007),晚二叠世至早三叠世期间班公湖-怒江洋盆开始了有规模的裂解(Shietal., 2012; 黄启帅等, 2012),拉萨地块北缘在侏罗纪转化为安第斯型活动大陆边缘,形成了拉贡塘组和接奴群陆缘火山弧(Zhongetal., 2017)和一系列藕断丝连的弧后或弧间盆地(潘桂棠等, 2012)。班公湖-怒江结合带中保存较好、较多的是形成于俯冲带上的SSZ型蛇绿岩(Qiuetal., 2007; Shi, 2007),形成时代在177~162Ma,代表班公湖-怒江洋盆至少从中侏罗世开始由扩张转换为俯冲消减(Shi, 2007),然而,结合带内缺少蓝片岩相和榴辉岩相双变质带,成为班公湖-怒江洋是否存在俯冲消减的最大疑点。大陆碰撞带是否出露超高压变质岩,一方面取决于碰撞过程中地壳的俯冲深度,另一方面取决于俯冲到地幔深度的地壳岩石能否在造山带得以折返到地表(郑永飞等, 2015)。Zhuetal. (2016)认为认为班公湖-怒江洋140Ma之前存在双向俯冲,140~130Ma发生了羌塘地块和拉萨地块增生楔之间的“软碰撞”,由于没有发生明显的陆陆碰撞,因此没有形成高压-超高压变质带。

不少学者认为班公湖-怒江洋盆存在向北、向南的双向俯冲(Wangetal., 2016; Zhuetal., 2016)。本文认为侏罗纪以来班公湖-怒江洋以向北俯冲为主。下侏罗统色哇组为一套半深海浊积岩沉积建造,中侏罗统莎巧木组为一套浅海混积台地沉积建造,反映了下侏罗统色哇组为快速裂解沉积环境、中侏罗统莎巧木组转变为挤压俯冲的沉积环境,在俯冲带上盘出现170~140Ma的五峰尖组、尕苍见组和安多组火山岩和一系列侵入岩,岩浆作用来自洋壳侏罗纪时期洋壳俯冲(廖六根等, 2005; Fanetal., 2016; Lietal., 2018),形成了南羌塘地块北部与岩浆作用有关的铜、铁、钨、铅锌矿化(Liuetal., 2018)。140~130Ma之间班公湖-怒江洋壳消失,但是俯冲作用仍在进行,142~128Ma发生了由高角度向平板俯冲的转换(Zhangetal., 2017),地壳隆升使得班公湖-怒江洋盆内海水退出。班公湖-怒江结合带北缘的120~110Ma岩浆岩,虽然仍表现出弧火山岩的地球化学特点,但已证明并非由班公湖-怒江洋壳北向俯冲板片熔融直接形成,洋壳拆离、板片断离、板片回转等导致幔源物质的加入,是这些岩浆弧的形成机制(Zhuetal., 2016; Liuetal., 2017; Linetal., 2017),另一方面,阿布山组砾岩中发现来源于残余洋壳部分熔融的火山岩夹层(Lietal., 2015),表明侏罗纪以来北向俯冲的班公湖-怒江洋壳在南羌塘地块增生过程中依然扮演重要角色。

班公湖-怒江结合带两侧120~110Ma大规模的岩浆作用,以美日切错组、去申拉组、多巴组(并非多尼组)为主体,表现为近乎平行的三个条带状火山岩盆地,归纳为底部发育碎屑岩-安山质火山岩和上部盖有灰岩的火山岩盆地“二元”沉积组合。火山岩具有双峰式地球化学特征,表明此时存在一定程度的伸展(Fanetal., 2015; Weietal., 2017),可能与俯冲板片断离和班怒洋壳整体拆沉所引发的地幔对流有关(Zhuetal., 2016),伸展作用也使得海水重新灌入,导致研究区内在早白垩世晚期发育大面积的碳酸盐岩沉积建造,如朗山组、边坝组碳酸盐岩组合。

值得注意的是,拉萨地块西段自北向南发育纳日组火山弧(多尼组下部存在一套火山岩灰岩组合建造,火山岩年龄在150~140Ma,未发表)→则弄群火山弧(130~110Ma)→林子宗火山弧(50~45Ma),形成时代逐渐变新,在岩浆弧北侧,形成同时代盆地(罗玛盆地、多巴盆地)。无独有偶,拉萨地块东段自北向南发育叶巴组火山弧(J1-2)→桑日弧(J3-K1)再到拉萨盆地,可见拉萨地体存在“弧-盆”组合向南迁移增生的特点。

早古生代以来青藏高原的形成很可能是由一系列分离的微陆块逐渐拼贴而成(Niuetal., 2009; Zhuetal., 2011),牛耀龄(2013)认为随时间的推移和俯冲带的成熟,俯冲板块不仅回转,而且普遍会发生俯冲带的后撤,并且造成俯冲带上覆大陆岩石圈板块被动迁移而处于拉张应力状态并发生张裂,进而形成陆内拉张盆地或弧后盆地甚至演化成大洋,因此,有必要正确理解和定义特提斯海盆及区域地质演化(图8a)。随着近几年越来越多伸展盆地和弧岩浆岩的发现,本文对于班公湖-怒江洋的闭合和冈底斯弧的形成,提出了另一种可能解释,即,新特提斯洋向北俯冲下,岩浆弧逐步南迁,在弧后形成了一系列伸展性质的弧后盆地,两者组成微陆块由北向南逐渐增生形成了现今的拉萨地体(图8b),向北俯冲也导致了班公湖-怒江洋最终闭合。

5 结论

(1)南羌塘与拉萨地块晚古生代-晚三叠世地层沉积特征及岩石组合基本一致,南羌塘地块和北拉萨地块在班公湖-怒江洋形成以前是一个整体,属于冈瓦纳大陆北侧的被动陆缘环境,北侧是龙木错-双湖洋。

(2)班公湖-怒江结合带曾经是一个左行走滑裂解的侏罗纪洋盆,时、空上是叠加在古特提斯边缘发生消减、闭合后重新裂解形成,结合带内呈现出古特提斯残余海盆沉积或增生杂岩系等复杂的构造沉积格局。

(3)班公湖-怒江洋是晚三叠世末期-早中侏罗世发生在赤道附近的转换带,具左行走滑裂解小洋盆特点,类似古加勒比海(现今墨西哥湾地区)的形成机制,并与大西洋、太平洋的形成过程关系密切。

(4)班公湖-怒江洋在早中侏罗世裂解形成,至中侏罗世趋于稳定且范围最大;向北俯冲消减作用始于中晚侏罗世,晚侏罗世-早白垩世演化为残留海,早白垩世中晚期出现短暂的裂解,致使海水重新灌入;晚白垩世班公湖-怒江洋盆进入闭合后的隆升造山阶段,发生了残留盆地迁移,形成了磨拉石建造。

(5)对于班公湖-怒江洋的闭合和冈底斯弧的形成,提出了另一种可能解释,即,新特提斯洋向北俯冲下,岩浆弧逐步南迁,在弧后形成了一系列伸展性质的弧后盆地,两者组成微陆块由北向南逐渐增生形成了现今的拉萨地体,持续向北俯冲也导致了班公湖-怒江洋最终闭合。

致谢感谢李才教授、王根厚教授、唐菊兴研究员在本文审稿过程中提出的宝贵意见。2015年,中国地质科学院矿产资源研究所牵头部署和开展班公湖-怒江成矿带资源基地调查项目以来,与西藏自治区地质矿产勘查开发局深入合作,联合藏区内外优秀地质调查队伍,产、学、研相结合,年均野外从业人数超过300人,在基础地质方面取得了很多新发现、新认识,各单位为项目的顺利实施付出了辛勤劳动。本文的部分认识基于这些年野外工作中新的发现,向野外一线老师、工程师、研究生以及各参与单位的领导、专家表示衷心的感谢。