东部沿海地区区域经济差异与极化分析

2019-03-30赵宇豪

赵宇豪

(宿迁学院建筑工程学院,江苏 宿迁 223800)

区域的经济差异与极化分析对区域经济的健康、稳定与协调发展具有重要的意义。经济极化是经济活动在地理空间上的非均衡发展和区域差异扩大化的过程,而经济极化区域是经济发展水平高而且在国民经济中起着举足轻重作用的地区,区际关系及城市功能比较强。Zhang等认为,一定的区域差异向“贫困”和“富裕”两个方面演进的发展倾向是由区域经济极化所导致的区域分化。国内学者对区域经济差异与极化的研究主要集中于经济极化的现象是否存在以及针对差异和极化的研究方法的讨论。如欧向军等人用沃尔夫森和TW指数方法揭示了改革开放以来的区域经济差异和极化在江苏省内的水平和特征;陈钊通过分析得到南北差异在中国东和中部将会逐步扩大增强;吴殿廷研究发现中国经济发展出现新的不平衡发展即南快北慢;欧向军等在中国大陆范围内,运用国内外方法解析了改革开放之后中国区域经济差异和空间格局的变化;郭腾云阐释了中国各个地方空间方向上的极化倾向态势等。

国外对区域经济差异理论研究相对成熟,国内学者更加关注区域经济之间的差异对于某个地区的影响以及对如何出现这样的现状,为什么导致这样的格局和对经济体之间问题出现的成因做出解释。但对于中国东部沿海地区经济差异和极化的研究相对薄弱,理论研究落后于实践需求。基于此,本文以中国东部沿海地区的地级市为基本单元,运用变差系数、泰尔指数、坎贝尔—张指数、TW崔王指数,分析东部沿海地区区域经济差异与极化的演变过程和格局,从而为其经济健康发展、稳定发展与协调发展决策制定提供智力支撑。

一、研究区域与研究方法

(一)区域概况

中国东部沿海地区是指中国东部沿海省份及其相关城市,包括福建、浙江、广东、江苏、山东等地。该区域自然地理位置优越,附近海域辽阔且有大片的平原,水陆交通发达便利,而且对外贸易运输便利,有充足的劳动力人口、丰富的自然资源和高技术水平、良好的经济基础。本文所研究的的东部沿海地区具体是指海南、广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、河北、北京、天津、辽宁共11省(直辖市)。该地区以占全国小半的人口,创造了全国地区生产总值的很大一部分,地区人均GDP远高于中国其他地区的平均水平,尤其是西部地区。

(二)研究方法

1.差异系数

本文在比较东部沿海地区区域经济差异与极化的演变趋势方面均采用两种数理模型,以期相互验证并准确反映区域经济差异与极化演变轨迹。首先,采用变差系数和泰尔指数,计算分析东部沿海地区区域经济差异;其次,采用坎贝尔—张指数和TW崔王指数计算分析东部沿海区域经济极化演变趋势;最后,将东部沿海区域按南北省份进行划分,带入地级市的地区生产总值和人口数据计算分析区域经济差异与极化的演变格局。

(1)变差系数

使用变差系数分析区域差异,公式如下:

式中:CV表示变差系数;y和yi分别表示研究区和i区域的人均GDP;n表示区域数。CV值愈小,表明区域内部经济差异愈小。

(2)泰尔指数

泰尔指数可用来评估区域差异,其值越小,表示区域发展越均衡。泰尔指数可以把区域经济总差异分解为组内差异和组间差异,从而可以比较不同分类的差异对区域总差异贡献。

式中,yi和yk分别表示i区域和群组k的人均GDP,nk和n分别表示群组k和研究区的个体数,Tb表示K群组间的差异,Tw则表示K群组内的差异。

2.极化指数

主要运用坎贝尔—张指数(KZ)指数和TW崔王指数这两种方法来进行东部沿海区域经济极化的比较分析。

(1)坎贝尔—张指数(KZ)

使用坎贝尔—张指数(KZ)的方法来进行极化分析,是指区域间差异与区域内部差异的比值,表明如果区域内部差异小,即使发生很小变化也会引起指数的较大变化。

式中:BT表示区域间差异,WT表示区域内部差异;yi为第i区域的人均GDP,xi同理;Yr是所有子区域加权人均GDP,Xr同理,r为区域数。

(2)TW崔王指数

TW崔王指数是一种比较常用的计算区域间极化的方法,简称TW指数。

其中,A和α分别为标准化系数和敏感度系数,α取(0,1.6)之间的值;k为区域数,yi是第i区域的人均GDP,yj同理;f(yi)是第i区域城镇人口占整个区域城镇人口比例,f(yj)同理。

(三)数据来源

通过对东部沿海的101个地级市(直辖市)为主要对象来进行研究分析,港澳台不在此次研究范围。研究中主要数据来源于各省份各地级市的统计网站中的统计年鉴在1990-2014年的相关统计的年末总人口数和当年的地区生产总值,从而进行CV变异系数、泰尔指数、坎贝尔—张数、TW崔王的数据分析。

二、实证分析

(一)区域经济差异与极化的演变过程分析

1990-2014年期间,即使在国内外复杂的背景下,中国的经济依然取得了较快发展。在这一时间段内加速地改变经济发展方式同时也在适时地调整经济结构来促进经济增长的步伐,统筹规划区域发展的决策和战略发展形势讨论,从而有效地提高东部发展的速度与水平,各区域之间的各自优势进一步地反映出来,使区域经济差异的波动发生扩大及极化的整体上增强。

1.区域经济差异变动扩大

根据CV变异系数公式和泰尔指数的公式,计算出1990-2014年的人均GDP的差异系数(图1)。从图1可以得出,研究中的地级市之间的区域经济总差异是呈一定的规律,在这种缩小——扩大——缩小——扩大的趋势下,经济变化在差异方面可大致分为下面的四个阶段:

图1 东部沿海城市间区域经济差异的演变趋势(1990-2014)

(1)1990-1996年:此时间段内的CV值和泰尔指数在一定程度上呈现出下降趋势,其中CV值从0.6682下降到了0.614。泰尔指数从0.0802下降到了0.0714。

(2)1996-2005年:2000年的世界经济强劲增长,并且2001年我国加入了世界贸易组织(WTO),国门进一步向世界范围打开,在一定程度上扭转了经济持续下滑的局面,中国的经济开始复苏。2005年CV值和T值分别为0.7863和0.1246,比2004年分别增加了0.0749和0.0257,相对扩大了13.34%和25.99%,年均增幅分别为1.34%和4.26%,区域经济差异呈逐步扩大趋势。

(3)2005-2011年:“非典”之后,对中国经济产生了短期的冲击和影响。年由于金融危机的影响下,经济增长受到了一定程度的减弱,从而经济差异也相对缩小。2011年CV值和T值较2005年分别下降了0.2959和0.0688,年均降幅分别为7.15%和11.93%,区域经济差异逐步下降。

(4)2011-2014年:因为我国开始实施货币政策以至于行情相对的宽松,国家对经济发展的极大重视,宏观调控使得经济恢复,一定程度上促进了差异的扩大。2011年CV值和T值分别为0.4904和0.0558,并且2013年分别增加到了0.5027和0.0623,2014年CV值则为0.5832和T值为0.0741。年均增幅分别为6.17%和4.79%,区域经济差异呈一定的趋向扩大。

综上所述,1990-2014年CV值和T值变化可分为四个阶段,总趋势是呈现缩小——扩大——缩小——扩大的,总体上是数值上升形态。反映了在该段时期研究地区各城市间的区域经济差异是不断变动的。其中在2004年和2014年区域经济差异最大,2007年经济差异快速缩小。

2.区域经济极化整体加强

区域经济差异与经济极化的变化趋势基本上是呈现为一定的相似之处的,表现为随着区域经济差异的扩大,区域极化不断加强。这规律态势与崔王和Zhang等人的研究结果相一致。

图2 东部沿海城市间区域经济极化的演变趋势(1990-2014)

根据坎贝尔—张公式和TW崔王公式计算出1990-2014年人均GDP的极化指数,得出极化的总体趋势。由图2可知,TW崔王极化指数由1990年的0.6468逐步上升至2014年的6.1556。而坎贝尔—张指数则是呈现明显的波动上升趋势,大致可以分为5个阶段:从1990-2003年大体是稳步上升阶段;其中2003-2004间有一次较为明显的下降现象;2004-2006期间表现是较为急剧的上升;2006-2008又是一次较为显著的下降趋势;2008年以后则是呈现持续的上升倾向。总的来说,1990-2014年中国东部沿海地级市的区域经济极化总体上呈现出波动增强的趋势。

(二)区域经济差异与极化的演变格局分析

本文研究的省份(直辖市)主要包括海南省、广东省、福建省、浙江省、江苏省、上海。北部地区为山东省、辽宁省、北京、天津、河北省。以南北省份的地级市的地区生产总值和人口数据为基础数据来进行分析运算,从而得出结论。

1.东部沿海城市南北部地区的差异

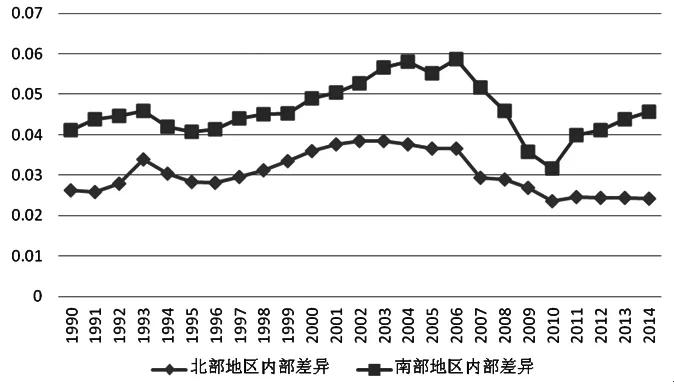

改革开放以来,在党和政府的大力扶持下南部地区赶上了祖国经济发展的大好机遇并且可以设立经济特区、开发区等各项事宜。主要是因为南部的发展机遇众多不一导致的南部地区各城市间的差异明显且大,而北部地区并没有南方的机遇优势,因此在1990以后北方发展较南方相对差异小。发展较为稳定的是北方地区的城市,区域内部的差异和南方城市间比起来相对差异小,如图3。

图3 东部沿海区域的南北地区的内部差异分析(1990-2014)

2.东部沿海城市南北部地区的极化

以各省的地级市的相关数据来汇总表示东部沿海的南北经济差异与极化比较。当然,中国东部沿海地区经过多年发展,成就成果是令人瞩目的,但必不可少地会出现地区内部巨大的区域差异。即使也存在各省内区域发展的不平衡,但是南北两大地区的经济发展差距还是比较明显。附表1展示了东部沿海地区南北的经济差异与极化的相关数据的汇总分析。

从区域内差异来看(附表1),南部地区内部差异均大于同期北部,说明南部地区城市间差异相对明显,即使经济总量较大,水平较高。具体来看,北部地区的内部差异在1990年至2014年间整体波动幅度不大且略有下降。具体可分为两个阶段:1990-2002年为内部差异扩大期,区域内泰尔指数从0.0263增加到0.0385;2003-2014年为内部差异缩小期,差异从0.0384下降到0.0241,说明随着经济水平的快速发展,北部地区的差异逐步缩小。而南部地区的内部差异与北部基本相同,表现为先缓慢增大后急剧缩小,但变化幅度比北部大。具体来看,1990-2005年为内部差异稳步扩大期,区域内泰尔指数从0.0411增加到0.0852;2005-2014年为内部差异急剧缩小期,差异从0.0852下降到0.0277。

从区域间差异来看,南部和北部地区这两大区域内部差异影响着两大区域间差异的起伏和波动趋势。由数据表可知,从1990年至2014年南部和北部地区的大体上是上升的趋向,但是其中的变动差异起伏也是比较大些的。1990年至1999年区域间差异不断扩大,1990年是0.001到1999年0.0049,达到最大值,增加了4倍;1999年至2013年虽然又呈下降趋势。但是,2013年到2014年两大板块内部差异又急剧扩大。

总体而言,大部分城市差异的扩大或缩小,必然带来极化的增强或减弱,导致经济差异的分布变化和极化分布变化呈现出一定程度的相关性。但差异和极化的变化也并非完全成正向关联,也就是说,差异的差距大极化程度也不一定就高,差异小极化程度也未必低。最终还是要落实到具体年份的相关的数据上,具体问题具体分析。

三、结论与讨论

通过采用国外相关的CV差异系数、泰尔指数、坎贝尔—张、TW崔王极化指数等相关的公式及计算方法,以中国东部沿海地区的地级市为研究单元,从而以差异与极化的公式方法来认识和分析问题即东部沿海地区在1990-2014年间的发展变化也就是经济差异与极化的情况。结论分析得出:近25年以来的东部区域经济差异和极化演变趋势大致趋向稳定,总体来说呈现波动上升态势;东部沿海地区的经济差异和极化在演变格局方面表现得较为明显,其中南方地区经济差异与极化表现为增强较快,而北部地区经济差异和极化较小,却也呈现逐步扩大趋势;就整体来说,多数地区内部差异与极化的变化是表现为正向关联。

(1)在国内外环境及各种因素的影响下,近二十五年来,我国东部沿海地区总体经济差异和极化的水平是一种动态上升趋势,其中2005年和2007年波动是最为显著的;同时,变动的趋势倾向在地区经济差异与极化方面表现得极为相似,只要区域经济差异加大了,区域间极化也会跟着不断加强,相反的情况则是区域经济差异不断地减小,区域间极化就不断地降低。

(2)就东部沿海地区来说,南北部城市之间的差异在整个总差异上所占较大,影响较弱的一些是南北部城市之间的内在的差异情况,其实南方地区的内在中也存在一定差异,如南北方城市间各方面的一些差距在江苏省内的表现。如果能够有效地制定相关的措施方案,通过一些制定的政策,来控制区域内部差异,那么区域之间的差异将会代替区域内部间的差异从而会上升为主要差异,以至于南北之间的差异会成为主要差异。

(3)南方的城市中的差异与极化水平总体较高,南部区域差异大体上与整个东部沿海差异指数呈现正相关关系,对于我国的经济发展水平起着相对的主导作用。北方的城市之中的差异和极化水平与南部地区相比之下整体来说偏低一些,北部地区内部差异变动和南部地区差异之间相比较的变化程度较小,对经济增长的贡献较小,北部地区差异从总体上说波动较稳,能够改进经济发展以促使区域的协调。

(4)在南北地区内部差异和极化变动研究方面,其大多数区域的变化差异较为一致,在整个东部沿海地区经济差异与极化变动方面也表现为大体相似,但是其间并非完全成正向关联,具体要根据该区域的相关事实数据计算得出,存在特殊年份不一样的现象。即区域差异越大,极化不一定就越强。

附表1 东部沿海地区南北部城市的内部差异与极化分析(1990-2014)