我国“核心素养+课程”研究:回顾与展望*

——基于CiteSpace知识图谱的分析

2019-03-29

(安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖241000)

核心素养作为横跨各国教育的人才培养框架,已经受到我国教育界的高度重视。基于核心素养的课程问题研究,不仅是落实核心素养的重要方面,也是课程开发与变革的重要导向。在我国“尊课程、重教学”的课程传统规约中,如何将核心素养这一世界性教育变革议题更好地置于并融入课程开发的进程之中,使之更好地与我国的课程对接,继而引领高位的课程顶层设计是需要课程理论持续探讨的重要议题。本研究立足于CiteSpace提供的信息可视化方法,利用可视化图谱的解读,并以量化分析与定性研究相结合,对2013-2017年我国“核心素养+课程”研究领域的具体脉络进行探寻,对该研究领域的现状与热点以及未来趋势进行透彻的描述与解读,以期对“核心素养+课程”研究提供一个更为清晰的研究综述。

一、研究设计

(一)数据来源

本研究以中国知网(CNKI)为数据来源,采用高级检索方式,检索主题为“核心素养”并含“课程”进行精确检索,来源类别为“CSSCI”期刊,时间跨度为2013年-2017年(注:CSSCI刊载的关于“核心素养+课程”的首篇文献时间为2013年,由于知网更新速度较实际期刊刊发文章速度慢,2018收录的文章不予检索),共检索到文献356篇。在此基础上,经过人工筛选,去掉论文集、会议通知、征稿启事等非正式发表文献,最终确定有效样本文献308篇。

(二)数据处理

导出文献题目之后,运用CiteSpace软件进行数据转换,得到可进行可视化分析的数据包。在对数据处理时,处理条件设置为:时间范围(Time Slicing)为2013-2017,时间切片(Years Per Slice)为 1;术语类型(Node Types)选择作者(Author)、机构(Institution)和关键词(Keyword);阈值赋予(Selection Interpolation)设置(C,CC,CCV)为(2,2,20)、(4,3,20)、(3,3,20),C 代表最低出现频次,CC代表共现频次数,CCV代表共现率。基于以上条件进行样本文献可视化分析,得到作者共现、机构共现、关键词共现与研究热点聚类等方面知识图谱相关数据,并依此对“核心素养+课程”的研究态势进行分析。

二、研究结果与分析

(一)核心作者贡献

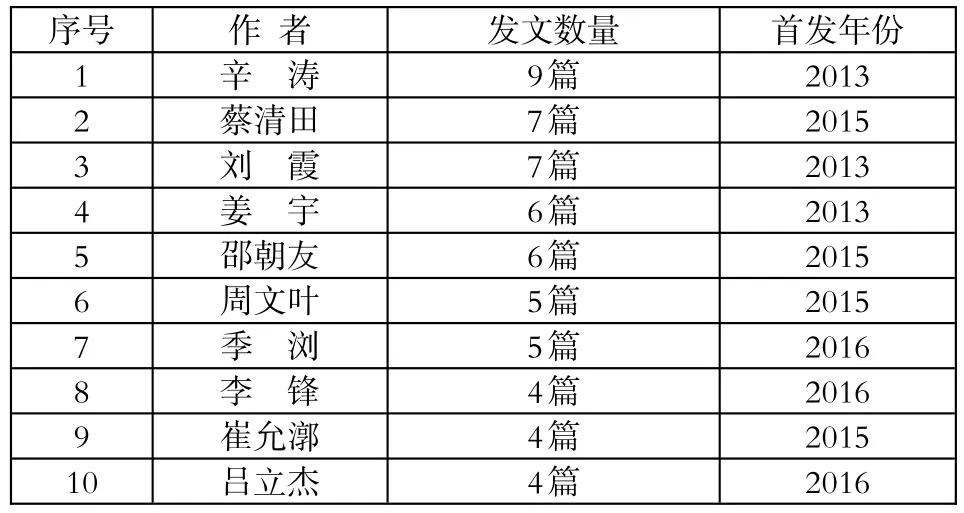

核心作者是指发文较多、影响力较大的作者集合。对某一研究领域的作者进行量化分析,可以探测到这一领域的核心作者以及作者之间的关联度,同时也是对某一研究领域团队研究状况的判断依据[1]。依据核心作者群的理论观点,在某一类刊物发表的论文较多、具有较大影响的作者集合,在某一学科具有权威性和指导性,其计算方式为:M=0.749(Nmax)1/2,(Nmax)为统计时段内发表论文最多的作者发文的数量,M为论文篇数。只有当核心作者的发文量占论文总数50%时,核心作者群形成[2]。运用CiteSpace软件得到作者共现知识图谱(如图1),聚类之后共有43个作者共现节点,41条连线,密度为0.0524。其中节点代表作者的产文量,节点越大则产文量越高;连线代表合作关系,连线越粗,代表作者的合作关系则愈强。

图1 作者共现图谱

表1 发文数量前10的作者统计表

图1呈现出明显聚类,说明“核心素养+课程”的研究已初现群体样态。为进一步探测该领域是否形成核心作者群。经计算,核心作者至少应发表的论文数应M=0.749(Nmax)1/2=0.749(9)1/2=2.247≈2 篇,经统计(如表1)发表论文大于等于2篇的作者共41位,累计发文308篇,占总发文量的13.31%,远远低于50%。据此分析,虽然出现一部分较高发文量作者,但该领域的核心作者群还未形成。

从作者之间的合作关系来看,有较强合作关系的代表学者为辛涛、姜宇、刘霞和林崇德,除此之外还有其他存在合作关系的作者,如:于颖和周东岱;李峰、任友群、李锋和熊章;窦桂梅和胡兰等。其余研究者较为分散,以独自完成研究为主。对高产量作者进行分析,可以发现主要的代表学者有辛涛、刘霞、姜宇、蔡清田等,其中辛涛、刘霞和姜宇为团队研究,蔡清田为独立核心作者。对产文量较高研究学者的文献进行分析,以林崇德、姜宇、辛涛、刘霞为代表的研究团队研究焦点主要集中在基于学生核心素养的内涵界定、国际研究分析与课程体系建构方面;蔡清田作为发文量较高的独立作者,研究焦点主要集中在核心素养在基础课程改革中的作用以及两者之间的统整与设计。

(二)高产机构贡献

以Institution(机构)为节点,通过CiteSpace进行数据分析,聚类之后共有45个机构共现节点,42条连线,具体情况如图2。

图2 机构共现知识图谱

图3 高产机构发文走势图

从图2可以看出,发文机构形成三个明显的聚类,即北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心、华东师范大学课程与教学所和山西省教育科学学院的三大学术研究团体。从发文量的时间走势来看(如图3),北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心呈现下降趋势;华东师范大学课程与教学所的产文量仍然呈现较大幅度的上升;山西省科学教育学院从2016年发文量呈突现趋势。而且,图2也分别凸显出较明显的研究侧重,华东师范大学的研究趋向国际经验的思考与借鉴,包括欧盟、美国,同时也注重研究我国台湾地区的经验。在具体实践上倾向于综合实践活动课程和信息技术课程;北京师范大学趋向研究学生核心素养与课程的关系,课程体系建构及评价;山西省教育科学研究院主要依据课程标准,立足核心素养,进行各学科试题命题思路的解读。值得一提的是,发文较高的机构除师范类高校外,综合类研究机构有台湾中正大学,清华大学附属小学,各省教育厅、教育科学研究院等,这说明“核心素养+课程”的研究受重视范围较广,并未被少数师范类高校垄断。

(三)对文献信息的词频热点分析

在文献计量学中,一般通过对高频关键词进行统计与分析,频次高的关键词常被用来确定一个研究领域的热点问题。以“Keyword”为节点,利用CiteSpace软件提取样本文献中的关键词统计分析并绘制了自动聚类标签视图。自动聚类标签视图是在默认视图的基础上,通过谱聚类算法生成知识聚类[3]。通过“核心素养+课程”的研究热点聚类分析,共得到6个热点关键词聚类标签。同时,由于单从聚类名称很难得到热点词所包含的具体信息,就此需要结合子聚类,深入地分析各聚类名称所包含的具体内容。具体情况如图4与表2所示。

图4 热点关键词聚类

表2 热点关键词聚类一览表

聚类#0标签为核心素养,包括素质教育、课程计划、信息意识、创客教育、跨学科课程、综合性学习等子聚类,是核心素养+课程研究领域的聚焦点。出现此种聚类的原因在于,2005年我国台湾地区启动了核心素养研究,确立了专题研究计划——《界定与选择核心素养:概念参考架构与理论基础研究》[4]。同时由于全球发展核心素养研究正处在一个兴盛时期,我国学生核心素养的建构是借鉴国际通行做法的必然趋势。对于新教育架构的核心素养与我国既有的素质教育的关系,陈佑清指出:一种核心素养是由顺利、高质量完成当代社会情境中的某种实际活动所需要的各种素质要素集合而成[5]。核心素养是对素质教育的一种深化与提升,同时又需要做好两者之间的衔接工作。基于核心素养的课程框架问题,有学者指出:发展核心素养应从严格执行课程计划开始[6],需在此基础之上探索我国新的课程计划,并从学校、学生、家长、教师方面进行了论述。随着创客教育的发展,2015年教育部在《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作指导意见(征)》中提出了“有效利用信息技术推进‘众创空间’建设,探索STEAM教育、创客教育等新教育模式”[7]。对于此,有学者认为创客学习将会开启“人人皆学、处处能学、时时可学”的创客教育新时代,有助于提升学生的核心素养[8]。关于核心素养与学科素养之间的关系,有学者指出:“核心素养”具有横跨各种多元社会场域或领域/科目之广度,“核心素养”可由各“领域/科目”共同实践,阶段领域/科目的规划应结合各“教育阶段核心素养”及各领域/科目的理念与目标,转化及发展成为“领域/科目核心素养”及学习重点[9]。由此看来,核心素养不是针对某个单一学科的独特素养,而是具有跨学科的普遍性和差异性。

聚类#1标签为学科核心素养,包括义务教育、课程整合、课程标准、课程领导力、学生自主学习能力等子聚类。由于义务教育阶段占据着我国基础教育的很大部分,在涉及核心素养与义务教育的关系时,有学者指出:我国义务教育阶段学生核心素养的遴选应注重一贯性、发展性与时代性,其建立过程需要广泛征集教育利益相关者的意见。要处理好核心素养与教育改革和发展的关系,让其更好地服务教学实践,要完善核心素养测量与评价体系,推进其服务教育评价领域[10]。在核心素养的具体落实层面,主要体现为在学习中获得知识、技能、情感、价值观等具体目标,与学科核心素养联系紧密。在核心素养与学科核心素养关系方面,对此有学者指出学科核心素养是连接国家核心素养与学科课程的桥梁,核心素养需要融入学科课程,以学科课程为载体,并在学科教育中具体化[11]。对于核心素养与知识的迁移,有学者就指出:发展学生的学科核心素养,关键是要走出“知识理解”的教学围栏,由“知识理解”向“知识迁移”过渡,再向“知识创新”提升[12]。这就决定了学科核心素养需要从方法论层面进行思考。厘清各科核心素养的内涵,追问各自的价值所在,彰显课程领导力,探讨实践途径与评价建议,从而提升学生的自主学习能力。关于核心素养与评价的关系,刘晟指出:在评价手段方面,运用形成性评价,开发针对特定素养的形成性评价工具,将对素养的评价融入学科考试之中,通过行业资格证书来评价与职业密切相关的技能[13]。从聚类1可以发现,关于核心素养的讨论,已经开始由理念触及转到较为具体的落地层面,这就为核心素养+课程的具体操作形成了较好的理论导向。

聚类#2的标签为学生核心素养,包括学生发展、21世纪学习、能力培养、课程改革、课程结构、民族教育等子聚类。肇始于21世纪初的课程改革,其核心之一便是借助课程变革促进学生发展。我国学者在总结各国核心素养模型时得出经验:核心素养模型逐渐渗透进各国教育改革的诸多领域,最主要体现在两个方面:一是基于学生核心素养推进课程改革;另一方面是基于学生核心素养推进教育质量评估[14]。伴随课程改革进入后课程改革期,一些改革积弊与瓶颈需要借助核心素养对课程结构进行深度的统整性变革。其一,关于课程目标结构需要重新审视“三维课程目标”,有学者指出:要在坚持科学性、概括性、系统性、明确性、符合性、可操作性等原则的基础上,确立教师与学生“二元”的课程目标取向[15]。其二,学科间课程结构,有学者指出:伴随着以“核心素养”为主导的新一轮课程改革的推进,学科分立缺乏统整的问题被进一步放大,需要弱化学科边界,进行跨学科统整[16]。其三,关于课程的权力结构,应打破“形式主义”和“权威主义”,加强地方课程和校本课程开发。重要的是经验的借鉴与利用需要立足本国国情,林崇德指出传统文化分析是中国学生发展核心素养研究的重要性支撑,同时进一步明确:建构具有中国特色的学生发展核心素养体系,有利于落实党的教育方针、教育目标,是完成立德树人根本任务的必要保障[17]。另外,在具体时空情境中如何把握和界定学生核心素养,关涉到民族地区学校课程如何建设。有学者认为:从核心素养培育的社会进程看,其培育过程就是素养的“生成”和“应用”过程,需要地方性理解和文化关照[18]。

聚类#3的标签为基础教育,包括课程改革焦点、学科知识、教材分析、目标体系、学校体育、卓越体育教师等。在核心素养与基础教育的关系方面,钟启泉指出:核心素养赋予基础教育以新时代的内涵,它凸显了学校教育的根本目的和课程教学的改革方向[19]。从基于核心素养的教师队伍建设、课程与教学改革以及学校文化重塑与家校合作优化这些关键领域入手,全域性优化基础教育领域的教育目的就成为全面落实核心素养重要方面。在谈及课程改革时,张华提出:我国基础教育课程改革首先要使我国课程改革走向深度国际化,其次要继承并发扬我国教育民主化的优良传统,再次要构建我国素养本位的课程与教学新体系[20]。同时其他学者从基础教育课程标准建设、课程文化建设、课程内容选择等不同剖面对基于核心素养培养的基础教育课程改革进行探究与研析。在具体科目方面,体育课程逐渐受到关注,学生的全面发展离不开健康的体魄,建构中国学生体育素养体系架构,吸取台湾、香港体育课程标准和实施的经验,同时呼唤卓越的体育教师。有学者也从三维视角说明了体育教师应具备的素养:核心素养(CQ)=长(L)×宽(W)×高(H),L代表运动技能精湛、W代表理论基础深厚、H代表高度社会责任感[21]。

聚类#4的标签为香港,包含课程改革、课程标准、信息技术、思维形式、教学改革等子聚类。“香港”是2017年提及较多的热点词汇,主要涉及到课程改革时代是否一定需要核心素养。针对这个问题,有学者通过分析全球化时代的香港课程改革,指出:2014年香港教育局正式颁布了新一轮针对小学阶段课程改革的《基础教育课程指引——聚焦·深化·持续(小一至小六)》,即“学会学习2.0”,主要体现在更新的七个学习宗旨,优化的九种共同能力,扩展的价值观和态度,强调自主学习,迈向“作为学习的评估”五个方面[22]。而且有学者对香港体育课程标准作了分析,在课程目标、课程内容、实施要点等方面给正在进行的必修课或选修课的课程改革指引了可供借鉴的方向。这一热点的呈现是研究者在“核心素养热”下的一种冷思考,给核心素养+课程的研究提供了一个具有弹性、多元性和调试性的认知评价。

聚类#5的标签为学科素养,包含核心素养、学科课程标准、课程标准、学科素养模型等子聚类,这关乎到学生发展核心素养的精准定位问题。国际经验考察表明,作为学科课程目标,学科素养是融学科知识技能与情意态度为一体的统领性素养,是可教可学的有机整体[23]。有学者对学科素养概念界定做了具体分类:宏观层面的学科素养,具体学科的素养[24]。在现有课程标准与学科素养关系方面,余文森提到:新课程强调三维目标的有机统一,核心素养较之于三维目标同样也是既有传承的一面又有超越的一面,是对“内涵”的传承,对“性质”的超越[25]。在学科素养模型方面,辛涛等归纳了核心素养独立于课程体系之外的美国模式,在课程体系中设置核心素养的芬兰模式以及通过课程标准内容设置体现核心素养的日本模式[26]。而且基于“核心素养”的学科教学研究不能停留于“教材教法”的探讨,还必须追究各自“学科素养”的形成。唯有透视“学科群”的本质特征,才能精准地把握“学科素养”[27]。马云鹏在实证研究的基础上指出:数学学科素养应保持现有的对学生基础知识与技能的培养训练基础之上加强对学生解决问题能力的培养[28]。李学认为学科核心素养培育需要学科教学之间有效整合,需要落实学科基础素养、重视学科学习的个体差异及关注学科发展的时代特色研究[29]。以上关于学科素养的讨论,为把核心素养具体落实到学科素养,提供了多维的可操作性思考,这为核心素养+课程的研究指明了后续的发展方向。

三、研究进展阶段与态势

针对308篇“核心素养+课程”相关文献所产生的数据,利用软件中提供的膨胀词探测技术和算法,通过考察词频的时间分布,将其中频次变化率高的词从大量的关键词中探测出来,依靠词频的变动趋势而不仅仅是频次的高低来确定核心素养+课程研究的前沿进展态势。研究结果如图5所示。

图5 研究热点时区分布示意图

(一)研究初探阶段(2013-2014)

由图5可知,“核心素养+课程”研究领域较早出现的专业术语是“学生核心素养”,并基于当前国际形势,立足我国教育概况,探索我国学生核心素养模型的构建和在此基础上学校课程标准的建设。而且围绕学生核心素养初步介绍欧盟核心素养框架,明确教育变革时期的机遇与挑战。定位核心素养提出的目标,即为了培养全面发展的人。这一阶段主要初探核心素养的宏观理论体系。

(二)起步发展阶段(2015-2016)

这个时期与核心素养紧密相连的关键词“课程改革”是学者竞相关注的研究焦点,辨清核心素养与课程改革之间的关系,关注世界各国课程改革的进展,探讨我国课程改革深化背景下核心素养体系如何建立。进而厘清核心素养的概念,通过介绍国际各国核心素养的研究框架,吸收他国经验来进一步分析我国学生核心素养提出的背景及意义。在学科方面以借鉴世界各国教育为主,研制新的课程标准,基于核心素养和课程改革背景下课程的建构与实施,其重点开始关注核心素养导向下的各科教学,进行学科整合,初探如何把核心素养纳入分科教学。

(三)快速发展阶段(2016-2017)

2016年-2017年是“核心素养+课程”研究的起速阶段,结合教育变革时期各国基于学生核心素养进行课程建构的实例,在吸收各国课程建设特色的基础之上,进行本土课程价值选择,回归学科研究,着重探讨我国学科课程议程,包括学科课程目标的设立,课程标准的制定,课程体系的建构等。而且进一步精准化定位各学科的核心素养,关注各学科课程标准与实施问题,比如:数学课程,信息技术课程等,并有了实证研究的痕迹,悬浮的理论逐渐落地。在评价方面注重学生的能力表现,注重学习的过程性和学生的发展。同时“创客教育”得到了学术界的重视,“创客教育”迅速与核心素养紧密相连,作为一种新型的素质教育类型,其倡导的理念与核心素养相吻合,为课程建设提供了一个概念延伸的空间。新的研究视角也在不断呈现,“互联网+教育”“大观念教育”“文化存在论教育学”等,其研究的深度和广度不断得到拓展。

(四)多元成长时期(2017至今)

2016年中国学生核心素养成果发布后,“核心素养+课程”的研究处在新机遇与新挑战时期,该阶段的前沿关键词、主题词位于时区视图(如图5)的右上角。在该阶段既有对已有研究成果的继承与突破,又有新兴的研究关注点。

1.整体育人目标指向全球化素养

“全球素养”“全球化”是历经“核心素养”后被提出并发展至今的教育热词。我国学生核心素养,从引进、吸收、转化国际学生核心素养到植根本土实际,经历了持续创生的艰难过程。当下研究呈现一个稳固的理论基础,即把全球发展对教育的要求以及教育对学生的期望聚焦在共同经验与未来追求之上。各国课程承载着全球素养的具体落实,我国学生发展核心素养体系建构下的课程育人目标以全球思维来思考和明确目标的指向性,朝着整合、理解、探究、实践、创新的方向发展。

2.信息技术在为核心素养与课程融合指路

“进展”“数字化学习与技术”“未来课程”是与核心素养+课程研究密切相关的近期词源,我们所处的时代逐渐被大数据覆盖,“人工智能”“云端”等技术衍生的词汇使教育者无法固守传统的思维模式做一位勤勤恳恳的“教书匠”,对于信息技术课程或课程的技术研究成果处于不断上升趋势,信息技术课程的理念与内容,设计与开发,实施与评价,课程技术的掌握和正确应用的背后对教师提出了挑战与转型的要求,对学生自主发展与个性学习的考量。

3.实施模式步入深度学习领域

已有研究在纠正并澄清存在的或将要发生的一些误读现象。指出对传统课程的批判,对新课程的建构,不应该是浅表层的理论解读,而应该向纵深发展,课堂教学应指向深度学习。“深度学习”是从2013年起紧密联系核心素养至今的关键词。深度学习是在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程[30]。从自主学习能力的视角培养学生责任与担当的精神与能力。而当下深度学习发展的趋势不再局限于学生学习,它包括教育参与者在内的更广的范围,在理论方面,立足于课程改革,包括课程内容的把握,课程结构、课堂教学模式等;在实践方面,倡导实践本身需要自由,不应该被理论绑架。

四、研究结论

(一)总结梳理

“核心素养+课程”研究是学术界近年来一个爆发式的热点研究,通过对图谱的分析和样本文献的研读,可得出以下结论:其一,核心素养与课程关系,主要包括核心素养与课程对接的机遇和核心素养与课程对接的挑战。在机遇方面包括:国际已有经验的启示为我国把核心素养与课程对接提供理论与实践方面的意义指导;课程深化改革的新标准与核心素养所倡导的理念相吻合,如生活理念,终身学习理念,个性发展理念等;核心素养本身的价值取向符合学生主体的个性全面发展,适应社会发展与技术进步。在挑战方面主要表现为:我国现行课程标准中缺乏核心素养方面的内容,如质量评价标准,教学与课程资源建议;核心素养到学科素养不仅是理论建构问题,更需要实践研究的佐证,相关的实践性研究较为匮乏。其二,核心素养与课程连接方式,当前课程改革进入深水区,“摸着石头过河”已不再是可行之策,核心素养的提出为课程改革提供了一个桥梁作用,已有研究在课程目标、内容、组织、实施和评价方面分别展开了论述。其三,关于核心素养+课程的研究,尽管也已取得不菲的研究成果,但从研究反映出的问题分析,一是缺乏大规模的深入持久性研究,未形成稳定、资深的研究队伍,而且一部分作者都是瞬时性的研究者,存在着“跟风”“蹭热点”的研究动机;二是借鉴国外经验成为主流趋势,本土性话语匮乏,对于我国现行课程的弊端也是通过国内外对比而下的结论,而且众多研究者被这种规律所困扰;三是以理论研究为主导,实证分析尚在萌芽之中,是课程涵盖核心素养,还是核心素养涵盖课程?两者如何权衡与落实,还需作深入的探讨与深化。

(二)研究展望

1“.核心素养+课程”研究应更好地对接本土适应性

从已有研究的前期发展来看,虽然已构建中国学生发展核心素养体系,但不论是核心研究机构还是高产量作者,其研究成果以介绍国际核心素养经验居多,这是我国“核心素养+课程”研究起步阶段的必须态度,但基于“核心素养+课程”的“中国问题”考量,仍需注意外来经验的瓶颈期或与本国实际发生“水土不服”的状况。当前对国外经验的学习有加倍的趋势,但是一种理论在从一个国家向另一个国家迁移的时候可能会出现新的特征,一方面需要立足于国际视野,通过积累学习,思考核心素养与课程之间的应然性,从而达到迁移和应用的可能性;另一方面,尽管教育的社会性使其与全球化联系甚密,但必须将“核心素养+课程”研究放置在所处具体国情并与实际教育问题相契合,进而产生“国际视野”与“本土问题”的研究张力,包括核心素养与三维目标的关系,与素质教育之间的转化,学科素养与学科性质的联系等,使“核心素养+课程”的研究不在断裂之中前行。

2.“核心素养+课程”研究的理论建构,应在不断的实践运用中增强其元研究

新理论的出现其本身需要完善与充实,关于“核心素养+课程”领域的概念维度,不能仅仅停留在借鉴层面,而应该走向创造的高度。对于理论的认知反思,一方面是通过与他者的互动,另一方面是运用于真实的情景,后者可以更加全面地理解理论的有效性。无疑,尽管不少研究者在已有研究成果的基础上进行创新,但若想推动“核心素养+课程”研究的持续深化,就必须在实践中探寻理论的元研究,结合中国学生核心素养发展的机遇与挑战,思考课程改革深化阶段的课程新标准、课程管理、课程实践以及课程评价等诸多课程问题,以便在课程理论与课程实践的相互作用中不断完善符合我国学生发展的“核心素养+课程”体系。

3.教师教学实践应与“核心素养+课程”研究协同推进

“核心素养+课程”研究的落实问题,很大程度上取决于教师本身对核心素养的掌握,然而教师往往困囚于经验的怪圈,用千篇一律的教学模式践行着特殊的实践逻辑。在“核心素养”的基础理论建构已经基本成型的背景下,“核心素养与课程”的融合与落地仍需要课堂教学的直接参与者——教师的助推。基于此,教师应分析与思考学生核心素养的真实意蕴以及在发展学生核心素养的视域下教师原本的专业素养应该进行哪些新的扩充;其次应该了解并掌握各学科素养,做好课程改革过程中核心素养与课程的对接与转化工作;最后教师应不断拓宽与延伸自我发展的空间,做好做足自我更新,以核心素养引领课程在微观层面的课程实践,如此才能确保核心素养永葆活力,也才能使核心素养真正融入微观的课程实施,最终指向学生成长。

4“.核心素养+课程”的研究应以共筑人类命运共同体为教育理想

当今教育朝着可持续与包容性的方向发展,教育立足于权利平等和社会正义、尊重文化多样性、促进国际团结与分担责任,所有这些都是人性的基本共同点[31]。核心素养关涉到人类福祉的实现方式,实现的过程也是一个问责的过程。我国“核心素养+课程”研究一方面要立足国情,形成本土课程特色,同时审视全球核心素养发展的态势,把握核心素养与课程融合,置身全球视野,以“中国智慧”和“中国经验”,对课程的组织、实施与评价进行视野拓展,即实现“从国际依赖向国际推动”的转身,为构建人类命运共同体做出积极的中国贡献与奉献可贵的中国智慧。