治理结构、R&D投入与绩效的逻辑分析

——兼议政府补助的作用路径

2019-03-26唐建荣

唐建荣,李 晴

(江南大学 商学院,江苏 无锡 214122)

一、 引言

我国经济已由高速增长阶段转向高质量增长阶段,目前正处在优化经济结构、转变发展方式、转换增长动力的攻关期。创新是引领高质量发展的第一动力,也是建设现代化经济体系的战略支撑。作为国家经济的微观缩影,企业的生存和发展都离不开研发创新活动[1]。但与发达国家相比,我国企业的研发能力仍然有一定差距。在市场经济背景下,企业所有者和管理者固有的利益冲突导致两者具有不同的创新偏好,信息不对称问题和代理问题引发的非效率投资行为成为企业合理配置资源的严重阻碍,从而影响了企业研发创新的进程。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,必须提高研发水平,弥补技术短板,实现创新驱动。

研发创新活动具有高风险性、高不确定性和正外部性等特征[2],这就导致了决策者对研发创新活动的投资更加谨慎,政府补助在一定程度上可以矫正研发投入的外部性问题从而激励企业的创新行为。股权激励的差异会影响高管的创新偏好和利用政府补助的行为[3],高管持股情况在政府补助的作用路径中发挥着重要的作用。优化公司治理结构以平衡各方利益,提高资源配置水平和政府补助利用效率进而促进企业创新驱动的集约化管理,是目前我国公司治理中亟须解决的问题。

基于此,本文选取2010—2015年公开披露研发投入信息的创业板上市公司为样本,以公司治理结构为逻辑起点,运用回归分析法和Bootstrap抽样法探索了公司治理结构、企业研发投入与企业绩效的逻辑联系,并研究了政府补助对研发投入的作用路径。研究发现,公司治理机构可以显著影响企业研发投入的决策,研发活动又能促进企业长期绩效的提升,高管的股权激励影响了政府补助对研发投入的激励过程。本文的研究贡献主要体现在:(1)综合考量了内部与外部治理结构的多个侧面,考虑了治理结构要素之间的相互影响,系统地讨论了各个治理结构要素对企业研发投入的影响;(2)基于“利益协调”和“壕沟防御”假说,证明这两种效应在政府补助激励研发投入的过程中发挥了作用,对优化政府补助机制具有重要的政策意义;(3)进一步研究表明,创业板企业研发投入对滞后两期的企业绩效具有明显的提升作用,对创业板企业把握研发时机、提升企业绩效具有重要的启示意义。

余文安排如下:第二部分为文献综述;第三部分为研究假设;第四部分为样本选择与模型设计;第五部分为实证研究与结果分析;第六部分为结论与建议。

二、 文献综述

在熊彼特提出创新技术理论后,学者们致力于研究和寻找影响科技创新的关键因素。早期研究更多关注市场竞争、行业特征、企业利益相关者等因素对创新绩效的影响[4-6];随着公司治理理论的成熟,治理结构对企业研发创新策略的广泛影响受到了学术界的关注。治理结构对企业R&D投入影响机制的研究主要分为直接影响和间接影响两个方面。一部分学者认为,公司治理因素会直接影响企业的R&D投入决策,如Fey通过对英国和瑞典的一百家大公司调查数据进行分析证实了公司的知识文化背景显著影响企业的R&D投入[7];杨典等证明了股权结构、高管激励、董监事会规模及企业的最终控制权会不同程度影响企业的R&D投入[8-9];鲁桐等将样本按要素密度划分后发现股权集中度、基金持股比例和董监高持股比例对R&D投入均有正向影响[10]。另一部分学者认为,公司治理因素是通过调节R&D投入与企业绩效之间的关系从而间接影响R&D投入决策的,如Le等认为机构投资者调节了R&D投入与企业绩效的关系,而外部独立董事比例会影响这种关系的强度[11];李婧等通过对国有企业和家族企业的研究指出独立董事比例正向调节了股权集中程度与企业效率的关系[12]。尽管以往的研究存在一定分歧,但学者们从不同的角度均证明了公司治理结构是影响企业R&D投入的关键因素。

R&D活动提高了企业科技竞争能力,促进了企业由“要素驱动”向“创新驱动”转型升级,从而使企业在市场竞争中更具有优势。以往研究表明,提高企业R&D投入可以带来企业绩效水平的提升。梁莱歆等通过对电子信息业的样本进行实证研究,证明了R&D投入可以提高企业的成长能力、发展能力和技术能力[13];Johnson等通过来自加拿大股票市场的证据证明了R&D投入与市场价值之间存在显著的正相关关系,还发现R&D投入的回报率远远高于其他资产投资的回报率[14]。但是在近年的研究中,学者们发现R&D投入对企业绩效的提升作用还伴随着一定的条件,如两者之间可能存在门槛效应、滞后效应等。戴小勇等通过门槛面板数据模型对我国工业行业进行研究,发现R&D活动对企业绩效的影响是非线性的,并且对于不同行业门槛值存在差异[15];白旭云等认为R&D投入对企业绩效的提升具有滞后作用,在滞后两期时能显著提升企业的绩效水平[16-17]。总体来看,学术界普遍认可研发创新的投入可以为企业带来良好的经济效应。

通过文献梳理,我们发现目前学者的研究多集中于探索内部治理结构的某个侧面与R&D投入及企业绩效的关系,对外部治理结构的影响研究不足。本文基于发展迅速、成长性强的创业板企业探索了治理结构、R&D投入及企业绩效之间的逻辑联系,通过企业的内、外部治理结构分析,研究了R&D投入影响绩效的传导机制及其政府补助作用的路径。

三、 研究假设

(一) 治理结构与R&D投入

1. 国有股权性质对R&D投入的影响。在我国,国有企业通常存在较严重的代理问题,企业所有人难以亲自参与日常管理,而代理人多数具有行政背景,因追求“政绩”的考核而更关注短期的经营目标,R&D活动常常会因为其收益周期性和收益不确定性被代理人忽略。同时,国有企业获得政府支持,拥有稳定的融资来源、长期的客户资源和其他特殊政策[18],这些优势可能会挫伤国有企业研发创新的积极性。相较于国有企业,非国有企业缺乏政府的支持和庇护,在市场竞争中具有更大的压力,迫使企业加大R&D投入、提高科技创新能力以获得核心竞争力。在国有参股的企业中,出于在任期内获得可观投资回报的期望,代表国家利益的股东在决策时往往会表现出与国有企业相似的投资偏好[19],表现为回避研发创新行为而偏好收益稳健的投资方式。因此,本文提出如下假设。

H1a:国有持股负向影响企业R&D投入。

2. 股权结构对R&D投入的影响。股权结构是治理结构的重要组成部分,股东的决策影响着公司发展与治理过程[8]。大股东通常会付出高额的成本来衡量一个决策的可行性,出于对时间成本及监督成本的考虑,小股东会产生“搭便车”的行为。缺乏制衡的股权结构会导致决策的片面性,损害小股东的利益,但是过于分散的股权机构又会影响决策的效率。所以,合理的股权结构在公司治理中显得尤为重要。

集中的股权结构可以最大限度地解决代理问题,提高股东对管理者的监督效率,实现股东利益最大化。陈德萍、罗正英等学者的研究中指出,股权集中程度的增加对研发投资的传导效应是先下降后上升的非线性关系[20-21]。当股权集中程度处于较低水平时,不利于企业的R&D活动:一方面,大股东尚未达到绝对控股,存在对外部投资者的“利益侵占”行为;另一方面,企业的控制权掌握在代理人手中,在缺乏激励和监督机制的情况下,代理人更多追求企业短期的盈利目标从而获得晋升和奖励,可能会降低R&D投入以趋避风险。随着股权集中程度的提高,大股东减少了对外部投资者的攫取行为;同时,大股东真正掌握了公司的控制权,降低了代理成本。因此,在集中的股权结构下,具有风险承担能力的大股东更倾向于开展利于公司长远发展的R&D活动。因此,本文提出如下假设。

H1b:股权集中度与企业R&D投入呈正U型关系。

赵景文等指出,相对于“一股独大”来说,制衡的股权结构才能达到最有效率的监督水平[22]。但是股权过度分散会导致决策效率低下,加剧小股东搭便车行为等问题,因此本文探讨的股权制衡是指股权集中条件下各个大股东彼此牵制、相互监督的模式。曹国华等基于股东侵占模型的研究表明,大股东减持股票可以减少利益侵占行为,保护中小股东利益[23]。可见,在股权集中的前提下,各大股东相对制衡的股权结构可以同时有效地解决经理人的短视问题、减少大股东的“掏空”行为和小股东的监督权利受限等问题。此时,企业兼顾大股东和小股东的利益,青睐于投资R&D活动,提高全体股东利益。因此,本文提出如下假设。

H1c:股权制衡正向影响企业R&D投入。

3. 董事会规模对R&D投入的影响。董事会是处理公司事务、制定公司决策的机构。组织结构紧凑、成员能力互补的董事会能够提高决策的效率。Yermack通过对452家上市公司的研究发现,随着董事会规模增长,董事会对CEO的监督和激励力度逐渐变小,董事会规模与企业价值存在负相关关系[24]。臃肿的董事会规模主要有以下三点负面影响:第一,董事会规模的增大会造成单个董事的决策影响力降低,容易被CEO俘获,使CEO获得更多的决策权力;第二,随着董事会成员的增多,每个董事为错误决策付出的成本随之降低,致使单个董事降低责任感,产生“搭便车”倾向,导致消极的监督行为;第三,由于董事会成员的异质性,过于庞大的董事会规模难以协调各方意见,造成决策效率的低下[25]。可见,庞大的董事会规模增加了协调成本、降低了决策效率,难以识别出更多的研发机会从而不利于企业开展研发活动。因为,本文提出如下假设。

H1d:董事会规模负向影响企业R&D投入。

4. 高管持股比例对R&D投入的影响。Morck等在针对高管持股比例与企业绩效的研究中发现两者具有显著的非线性联系,并提出著名的“利益趋同假说”和“壕沟防御假说”[26],Cheng等、韩亮亮等发现该假说同样可以解释高管持股比例与R&D投入的关系[27-28]。通常,企业更倾向于选择附带授予条件的股票期权作为股权激励的方式,这种方式不仅限制了高管出售股票套现的行为,还将高管与企业的利益长期捆绑在一起。当高管持有企业一定股权时,高管与股东实现利益协同,降低了代理成本,避免了高管的短视行为,利于开展R&D活动。随着高管股权份额的增长,在缺乏有效的监督机制下,自利动机可能会驱使高管谋求自身利益、掠夺公司资源,壕沟防御效应抵消了高管与股东的协同效应;同时,当高管持有公司大量股权时,高管会更加谨慎地做出决策以降低投资风险,此时可能会出于防御心理而减少R&D投入。因此,本文提出如下假设。

H1e:高管持股与R&D投入呈倒U型关系。

(二) 政府补助与R&D投入

H2:政府补助能促进企业R&D投入,但这一作用受到高管持股比例的调节。当高管持股比例适中时,增强了政府补助对R&D投入的激励作用;当高管持股比例过高或过低时,抑制了政府补助对R&D投入的激励作用。

(三) R&D投入的滞后性

企业的创新行为有助于提高企业的核心竞争力,优化技术服务,促进产品迭代更新。Sougiannis提出,企业每增加1%的R&D投入,将带来5%的市场收益,但是这种收益具有滞后性[30]。贲友红也指出R&D投入对当期绩效具有负向影响而对后期绩效具有正向影响,且滞后效应在滞后两期最显著[31]。在企业财务会计中,研发阶段的支出应计入期间费用,开发阶段的支出只有满足资本化条件的部分才可以计入无形资产。费用化的研发支出会冲减当期利润,无形资产的确认及无形资产的使用均需要一定的周期,同时新的产品和技术也需要一定的时间被市场所接纳从而给企业带来价值,所以当期的R&D投入会降低当期的绩效水平,但从长远来看,R&D投入会带来绩效的提升。因此,本文提出如下假设。

H3:R&D投入会显著降低本期绩效水平,对企业绩效的提升具有滞后效应。

(四) R&D投入的中介作用

学术界针对公司治理结构、企业R&D投入和企业绩效三者的研究已取得一定进展,舒谦等在对私有企业样本进行研究后,证明了治理结构与R&D投入的交互项显著作用于公司绩效[32],李伟等的研究证明了治理结构在R&D投入与企业价值的关系中充当调节变量,以往学者的研究证明了三者之间绝非简单的传递关系[33]。根据上文假设,本文认为公司治理结构可以显著影响企业R&D投入,而R&D投入又会降低当期企业绩效而提升后期绩效,同时,杨典的研究也证明了治理结构对企业绩效的影响是真实存在的[8],根据温忠麟提出的中介效应模型[34],公司治理结构、企业R&D投入和企业绩效满足中介效应的作用路径,因此,本文提出如下假设。

H4∶R&D投入在治理结构和企业绩效的关系中起中介作用。

我国市场对水稻的需求十分巨大,水稻高产对保障我国粮食安全具有重要意义。当前我国在水稻病虫害防治领域的技术水平,相比于其他发展中国家的水平已经较为先进。通过在相关领域不断钻研,我国水稻种植行业在病虫害防治技术上也有了新的认识。在病虫类型的监测技术、病虫害产生因素研究等方面取得了快速的发展。当前我国在病虫害防治技术领域之中的研究,依然将见效非常快的化学农药作为研究重点,在生态防控技术方面的研究明显落后于西方发达国家[1]。

四、 样本选择与模型设计

(一) 样本选择

本研究以2010—2015年披露R&D信息的创业板块上市公司为样本,数据来源于CSMAR数据库和巨潮资讯网,为保证数据的完整性和可靠性,在样本选择过程中进行如下筛选:①选择上市时间为2010年1月1日前的样本;②剔除未披露R&D信息或信息披露不完整的样本;③剔除ST、*ST类样本和金融类样本。最终选取了155家上市公司的930个观测值进行实证研究,为消除极端异常值,本文对所有连续变量进行了1%的Winsorize处理,所用统计软件为Stata12.0和Spss20.0。

(二) 基本模型与变量度量

研究表明R&D活动是推动企业技术创新、促进企业产业升级、提升企业经营绩效的动力源泉。在公司股东、董事会和高管之间相互制衡、彼此约束并进行权利的争夺与较量的过程中,公司治理结构会影响企业的R&D投入决策。为寻找治理结构中影响R&D投入的因素,并探究R&D投入与企业绩效的关系,本文构建如下回归模型:

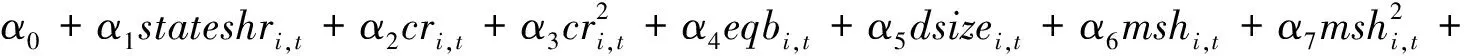

∑i≥3aicontroli,t+ξi,t

(1)

r&di,t=β0+β1subi,t+β2mshi,t+β3mshi,t×subi,t+∑i≥3βicontroli,t+ξi,t

(2)

表1 变量定义与说明

roei,t=γ0+γ1r&di,t-k+∑i≥3γicontroli,t+ξi,t

(3)

模型(1)用来测量内部治理结构对R&D投入的影响,在模型中加入了二次项cr2、msh2以检验股权集中度、高管持股比例对R&D投入的非线性影响;模型(2)用来探究政府补助是否受到高管股权激励的调节,在模型中加入了交叉项msh×sub来检验调节作用;模型(3)加入了滞后项来检验滞后效应是否存在。其中,t代表上市公司t年度的数据,k代表R&D滞后对企业绩效影响的滞后期数,control表示控制变量。变量定义如表1所示。

五、 实证研究与结果分析

(一) 描述性统计与相关系数分析

根据《全球企业研发调查报告》发布的调研数据,目前国际领先行业的研发投入水平为6.8%-11.7%,表2结果表明,我国创业板研发强度的均值为7.24%,已跻身全球领先水平,可见创业板作为我国经济发展的领头羊,正在不断迸发出新的活力。国有持股比例水平均值为0.114,说明我国创业板企业国有股份比例较低,可见国家对创业板企业的干预较少。前五大股东持股比例均值为55.27%,股权制衡指数均值为0.993,反映了我国创业板行业股权结构较为合理,股权的集中与制衡共存,一定程度上控制了代理成本,减少了利益侵占问题。董事会规模最大值为12,均值为8.25,数据波动不大,对于尚在飞速发展阶段的创业板企业来说,董事会规模略显臃肿,可能会降低决策的效率。高管持股比例均值为19.86%,处于大多数学者认同的适当水平,有利于高管与股东利益的协调,但是标准差较大,反映出股权激励行为在不同的企业存在较大的差异。政府补助处于较高水平且标准差较小,可以看出我国政府向创业板高科技新兴产业注入了充足的资本,提供了强有力的支撑。

表2 变量的描述性统计

创业板企业资产负债率的均值较低,偏向于保守型的发展策略,可能会导致丧失可观的投资机会,创业板企业正处于成长期,应把握时机合理利用资金杠杆撬动企业发展。创业板企业的企业规模和成长性均处于较高水平,可见创业板企业作为国民经济发展的引擎,充分吸引和调动了社会资本,推动了科技成果的转化,助力我国经济的腾飞。行业竞争程度的最大值与最小值差异较大,可见不同行业的市场竞争情况具有明显区别。寻租行为的均值为0.4193%,数据波动不大,创业板企业多为新兴中小高新技术企业,政企关系相对较弱,不存在严重的寻租行为。

(二) 治理结构对R&D投入的影响机制分析

根据模型(1)、模型(2)、模型(3)及本文合理筛选后的样本,三个回归模型Hausman检验的相伴概率为0.000,在1%的显著性水平上拒绝了随机效应模型的原假设,故本文选用固定效应模型。为解决回归方程的异方差、序列相关和截面相关问题,本文采用Driscoll & Kraay提出的异方差-序列相关-截面相关稳健性标准误修正模型进行回归分析[35]。

表3列示了治理结构、政府补助与R&D投入的回归结果。模型1研究了控制变量对R&D投入的影响,模型2中加入了国有持股(stateshr)、股权集中(cr)和制衡度(eqb)、董事会规模(dsize)、高管持股比例(msh)等变量后R2明显提高,证明模型2中加入的变量提高了对方程的解释程度。

在模型2中,国有持股的回归系数为-1.0671,且通过了5%的显著性检验,假设H1a得证。由此本文认为我国创业板的国有持股份额限制了企业的R&D活动,国有产权属性决定了企业发展的短视局限性,从而牵制了企业研发创新的行为。

股权集中度的一次项系数为负、二次项系数为正,且通过了5%的显著性检验,为假设H1b提供了证据,即股权集中度与企业R&D投入的关系是一条U型曲线。该结论证实了股权集中度较低时大股东对小股东利益侵占现象的存在,这可能与我国公司治理、证券交易方面的法律不够完善,行业规则不够规范等原因有关;而股权较为集中有助于企业降低代理成本、提高决策效率、解决信息不对称问题,有利于企业开展R&D活动。

股权制衡度对企业R&D投入的影响系数为1.9750,且在1%的水平上显著,假设H1c成立,这一结论与陈德萍等的研究结论相同[20],在股权集中的情况下,股东之间的相互制衡更利于公司治理。股权制衡能在一定程度上同时解决“代理问题”和“利益侵占问题”,此时提高了企业的风险承受能力,企业的所有者更乐意将资源配置到企业创新研发的活动中,支持企业的R&D活动。

董事会规模对R&D投入的影响系数为负,可见庞大的董事会规模不利于企业的R&D投入,但是系数不显著,无法证明假设H1d。周杰等的研究也证明了董事会规模与R&D投入之间不存在显著的关系[25],原因可能是创业板企业的董事会成员多为公司股东和高管,容易影响董事会发挥独立的监督作用,而独立董事大多存在“不独立、不懂事”的问题,导致董事会机构无法达成多元决策、协同共治的作用。

表3 治理结构、R&D投入和企业绩效的回归结果

注:***、**、*分别代表显著水平为0.01、0.05和0.1;yes表示年度效应绝大多数显著。

高管持股比例的一次项系数为正、二次项系数为负,通过了显著性检验,说明在高管持股比例较低时,在利益趋同效应下高管增加企业R&D投入以实现高管与股东的协同共赢;而高管持股比例提高到一定水平时,壕沟防御效应使高管畏惧风险,在自利动机下降低企业的R&D投入,青睐风险较小的投资项目。由此假设H1e得证,高管持股比例与企业R&D投入存在显著的倒U型关系。

(三) 高管持股比例的调节效应分析

表3所示,模型3和模型4说明了高管持股比例(msh)在政府补助(sub)的作用路径中起调节效应。在模型3中,政府补助对R&D投入的相关系数为0.2473,并且通过显著性检验,可以证明政府补助显著正向影响企业的R&D投入,政府这双“无形的手”可以通过提供补助来激励企业进行研发投入,一定程度上弥补了外部性挫伤企业研发创新积极性的问题。

目前学术界缺乏对于政府补助对企业R&D投入的影响路径研究,本文尝试打开这个“黑箱”。模型4考虑了交乘项msh×sub对研发投入的影响,可以看出交乘项的系数为0.0009并且通过了显著性检验,结合模型3的回归结果可以看出高管持股比例确实调节了政府补助对R&D投入的作用路径,假设H2得到初步的证明。

为验证高管激励差异导致的“利益趋同效应”和“壕沟防御效应”在政府补助的作用路径中是否真实存在,本文参考了Morck等的研究[26],将全部样本按照高管持股比例划分为两组,持股比例在5%-25%的样本为控制组,落在该范围内的样本高管持股比例适中,股权激励效应良好;持股比例小于5%或者大于25%的样本为对照组,落在该范围内的样本高管持股比例过低或者过高,存在股权激励不足或股权激励过度的问题。分组后,控制组有312个观测值,对照组有618个观测值,分组回归的结果如表3所示。

模型5和模型6分别报告了控制组和对照组中政府补助与企业R&D投入的相关情况。由模型5和模型6的回归分析结果可见,控制组中政府补助对企业R&D投入的影响系数为2.9523,大于对照组的影响系数1.3245。为加强研究的谨慎性,本文对两个样本组的组间系数差异进行SUEST检验,检验结果显示在1%的显著性水平上,两组样本政府补助的回归系数存在显著差异,分组回归进一步证明了假设H2,即高管持股比例调节了政府补助对企业R&D投入的作用路径。

表4 R&D投入与当期、滞后二期企业绩效的回归结果

注:***、**、*分别代表显著水平为0.01、0.05和0.1;yes表示年度效应绝大多数显著。

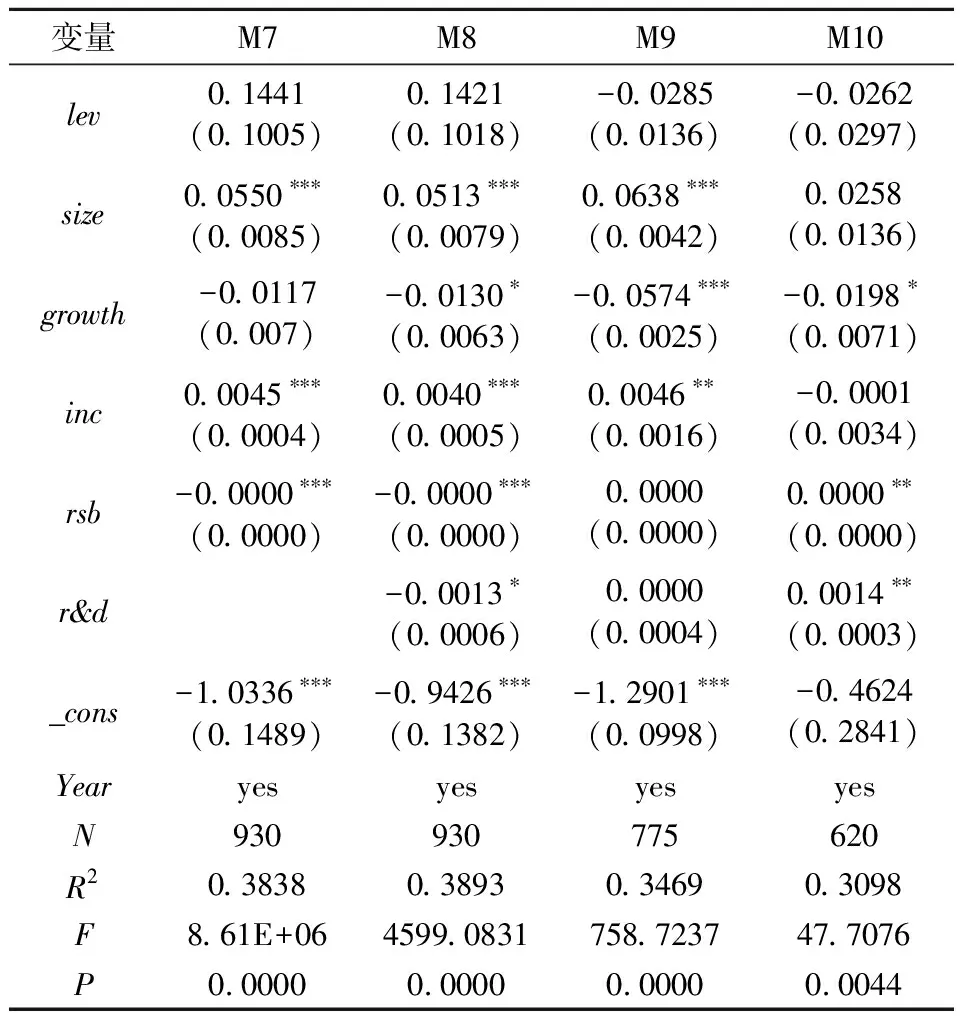

(四) R&D投入的滞后效应分析

表4报告了R&D投入与当期企业绩效、滞后一期和滞后二期的企业绩效的回归结果。模型7展示了控制变量对企业绩效(roe)的影响,R2为0.3838,说明控制变量能解释企业绩效变化的38.8%。在模型8中引入了R&D投入的作用,在10%显著性水平上R&D投入的系数为负,可得R&D投入负向影响当期企业绩效。同时,模型8中R2为0.3893,相较模型7有所增加,说明加入R&D投入指标后提高了对方程的解释程度。模型9和模型10分别是R&D投入对滞后一期和滞后二期的绩效水平的影响分析,由表4可见,R&D投入对滞后一期的绩效的影响不显著,而对滞后二期的绩效为正向影响,并且相关系数显著。回归结果为H3提供了证据,R&D投入负向影响本期的企业绩效,对企业绩效的提升具有滞后效应,滞后期为两期。这与孙莹的研究结论相同[17],R&D对企业绩效水平有短暂的负向影响,而对企业的长期发展有着重要推动作用。

图1 中介效应模型图

(五) 基于Bootstrap方法的中介效应检验

目前学术界对于中介效应的检验有三种主流的方法[36],分别是逐步检验法、系数差异法和系数乘积法。随着国内外学者对中介效应的研究,学者们发现逐步检验法在中介效应较弱时检验的效率很低,而系数差异法容易造成第Ⅰ类错误,因此,目前中介效应的检验多采用系数乘积法进行研究。

系数乘积法中最主流的方法是Bootstrap方法,其本质是通过重复抽样以产生替代原始样本的Bootstrap样本,将得到的样本系数乘积(即a×b)按照数值大小排序,位于第2.5个百分点和第97.5个百分点之间的数就构成了95%的置信区间,若此区间内[BootLLCI,BootULCI]不包含0,就证明系数乘积显著,确认中介效应的存在。相较于其他方法,Bootstrap方法对总体的分布没有严格要求,因此本文采用Bootstrap方法对R&D投入在治理结构与公司绩效的关系中是否起中介作用进行检验,对三者的逻辑关系作进一步研究。在进行中介检验前,本文对所有连续变量进行了中心化处理。在Bootstrap抽样过程中,抽样次数为5000次,置信区间为95%。检验结果如表5所示。

表5中BootLLCI(bootstraplower level of confidence interval)与BootULCI(bootstrapupper level of confidence interval)构成了在95%置信水平下中介路径系数a×b落入的置信区间。由表5可见,路径①、②、③、④的中介效应区间均包含0,中介效应不显著;路径⑤的中介效应区间不包含0,中介效应显著,中介效应大小为-0.0006。检验结果说明R&D投入在股权制衡度对企业绩效的影响关系中承担着中介作用,而在其他治理结构因素与企业绩效的关系中没有充当中介变量,假设H4部分得证。在刘和旺等的研究中,相较于非国有样本,国有样本具有更高的研发效率,但是其企业绩效却低于非国有样本[37],这是由于国有样本没有将其研发优势转为市场优势,可见在路径①的研究中,国有持股、R&D投入与企业绩效之间并非简单的中介关系,还需考虑市场环境、购买能力等因素的调节作用。周建等的研究中指出董事会规模与企业绩效无显著性联系[38],上文的研究中也证明董事会规模对企业R&D投入不存在显著影响,结合本文路径②的检验结果,本文认为董事会规模、R&D投入与企业绩效之间不存在中介关系。路径③与路径④的影响系数均为0.0000,这可能是源于bootstrap检验的原理是对中介模型中的系数a、b的乘积进行检验,从公司微观层面来看,影响企业R&D投入和企业绩效的因素数不胜数,这可能导致系数a、b数值较小,两者的乘积更加微小,导致了a×b的系数在保留四位小数后报告为0.0000, 由于指标观测值的固有限制,导致本文不能对路径③和路径④的研究做出明确的结论, 造成本文研究的局限性。

表5 R&D投入中介效应的bootstrap检验

表6 稳健性检验一

注:***、**、*分别代表显著水平为0.01、0.05和0.1;yes表示年度效应绝大多数显著。

在路径⑤对于股权制衡、R&D投入与企业绩效的研究中,检验结果证明了R&D投入的中介作用,在张其秀、舒谦等的研究中也发现股权制衡可以显著调节R&D投入与企业绩效的关系[39-40],本文实证结果表明,股权制衡是通过R&D投入这个中介桥梁来影响企业绩效的。

(六) 稳健性检验

为了保证研究的有效性,本文进行了如下三方面的稳健性检验;(1)如表6所示,用总资产收益率ROA衡量企业绩效水平,研究结果不变;(2)如表7所示,用前十大股东持股比例衡量股权集中度,研究结果不变;(3)如表8所示,考虑到股权结构与R&D投入的内生性问题,选取滞后一阶的股权集中度、股权制衡度作为工具变量,采用二阶段最小二乘法进行回归,研究结果不变。通过以上三方面的稳健性检验,表明本文的研究具有稳健性。

六、 结论与建议

本文以2010—2015年存续期为6年的155家创业板上市企业为样本,考察了治理结构对企业R&D投入和绩效水平的影响,并对政府补助的作用路径进行了探讨,研究结果表明:

(1) 治理结构显著影响R&D投入。含有国有股份的企业会受到国有股东追求政绩考核的囿制,从而制约了企业扩张的野心,减少R&D投入;股权集中度较低时,大股东利益侵占的现象严重,而当股权集中度提升至较高水平,降低了大股东利益侵占的空间,利于企业提高R&D投入;制衡的股权结构有效减少了大股东的利益侵占行为和小股东的搭便车行为,企业更倾向于投资R&D活动以提高自身竞争能力; 董事会规模对企业R&D投入的影响为负且不显著,可见董事会规模对企业创新研发的制约作用有限;股权激励的差异造成了“利益趋同效益”和“壕沟防御效益”的并存,高管持股数比例对R&D投入的影响呈倒U型曲线。因此,构建一个合理的治理结构有助于企业整合资源、优化配置、推行R&D活动。

表7 稳健性检验二

注:***、**、*分别代表显著水平为0.01、0.05和0.1;yes表示年度效应绝大多数显著。

(2) 高管持股比例具有调节作用。政府补助可以有效激励企业R&D活动,但高管行为会影响政府补助的利用效率。当股权激励水平较低时,高管与企业形成利益共同体,更青睐于做出利于企业长期发展的R&D活动,此时对政府补助的利用效率达到高点;物极必反,由于我国创业板企业法律法规与市场准则尚未完善,较高水平的股权激励为高管创造了攫取私力的温床,高管一方面倾向于寻找投资回收期较短的经营活动,另一方面利用权力窃取公司利益,此时,企业可能减少R&D活动,导致政府补助的利用水平降低。

(3) R&D投入有正向滞后影响。R&D投入负向影响当期绩效水平,但对企业长期绩效具有正向影响,滞后期为两期。负向影响当期绩效水平是由无形资产确认的跨周期性引起的,滞后作用是由R&D活动投资回收期较长的特征决定的。鉴于R&D投入存在滞后性,企业应该把握合适的时机进行R&D活动,同时保持长期充足的资本注入。

(4) R&D投入的中介作用不显著。R&D投入在国有持股、股权集中度、董事会规模、高管持股比例等公司治理因素与企业绩效之间均不承担中介桥梁的作用。但是股权制衡度通过影响R&D投入从而影响企业绩效,三者之间的关系满足中介效应模型的要求,R&D投入在股权制衡度与企业绩效之间充当了中介变量。

显然,治理结构的各个侧面均会影响企业的R&D决策,政府补助激励企业管理者将更多的资源向创新研发活动配置,从而长远提升企业绩效。根据本文实证分析的结果,为促进企业稳健发展提出如下建议。

(1) 优化治理结构,促进利益主体协同共治。股权集中可以有效解决两权分离产生的代理问题,缩短决策从制定到实施的时间,股权制衡有利于吸收各方的意见,保证决策的谨慎性和集体参与性,同时可以放大高管利益趋同效应。因此,对于我国企业来说,在保持股权集中的情况下,引进机构投资者,既可以利用其专业知识趋利避害,又能避免一股独大带来决策的单一性,促进多元决策;精简董事会规模,提高独立董事和外部董事比例,同时引入专业型董事以提供技术、财务、法律方面的支持;进行适度的股权激励,提高管理者积极性的同时防止激励过度导致的窃取行为,促进大股东、外部投资者和管理者的协同共治。

(2) 整合补助资源,消除高管壕沟防御壁垒。政府补助弥补了研发活动的外部性缺陷,适度的高管股权激励政策有利于提高政府补助的利用效率,过度激励导致高管壕沟防御效应,加剧管理层挪用政府补助的行为。对于起步较晚、资金链紧张的创业板企业来说,加强政企联系,保持良好政企关系有助于在立项申报、获得补助等方面具有更高的效率。同时,创业板企业应合理利用政府补助资金,建立健全专用款项管理制度,关键岗位职权分离,避免高管利用职权徇私舞弊、非法侵占公司资产的现象,降低高管壕沟防御效应危害;发挥董事会、监事会的监督职能,完善内部监管机制,力求政府补助效用最大化,以保证充足的研发资本投入。

表8 稳健性检验三

注:***、**、*分别代表显著水平为0.01、0.05和0.1;yes表示年度效应绝大多数显著。

(3) 改善研发机制,技术引领创新驱动转型。技术创新是企业进行产业升级、提高竞争优势的必要手段。企业若想实现从资源导向到技术导向的转型,可以从两个方面入手:一方面加大对研发活动的长期资本投入,关注研发活动的长期技术积累,用发展的眼光来看待研发问题,避免投资的短视性,同时,把握好进行研发投入的时机以应对研发活动的滞后效应;另一方面引进高新技术人才,关注科研人力资本带来的技术收益,同时对员工进行技术创新培训,充分发挥员工的主观能动性。企业只有落实研发创新战略、高质量发展新动能,才能在激烈的市场竞争中拥有技术优势而立于不败之地。

本文的局限性在于,由于创业板企业存续期较短、数据披露不完善导致筛选后的样本量较低,此外,受限于bootstrap方法的抽样原理,本文未能完全证明研发投入在治理结构因素与企业绩效的传导路径中是否承担中介作用。未来的研究可以从以下两个角度展开:一方面是扩大研究的样本数量,将创业板企业的实证经验迁移到其他领域的公司治理的研究中,降低选择性偏误;另一方面,关注研发投入的中介作用,聚焦于研发投入在提升企业绩效过程中的作用机理。