ERCP 取石后胆总管结石复发的危险因素分析

2019-03-22梁运啸梁列新

梁 晓 梁运啸 农 兵 梁列新

(广西壮族自治区人民医院消化内科,南宁市 530021)

胆结石又称胆石症,是临床常见疾病,其形成与代谢障碍、慢性胆管感染、胆管解剖异常及功能异常有关。在欧洲国家,因消化道疾病住院的患者中胆结石是最常见的疾病[1]。在中国胆结石的发病率为7%~10%,并且仍在增长[2]。日本的胆结石总发生率约为10%,其中20%为长期随访的胆总管结石[3]。胆结石主要通过药物、内镜介入及外科手术治疗,经过多年的发展,内镜下逆行胰胆管造影术(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)已成为诊治胆胰疾病的主要手段之一。在我国,经验丰富的内镜操作者经乳头胆管插管的成功率在95%以上,清除胆总管结石的成功率在90%以上[4]。然而临床中ERCP取石后胆总管结石复发也并不少见,内镜介入治疗后胆总管结石复发率为7.9%[5]。复发被定义为在完全清除结石后6个月或更长时间检测到结石[6]。目前尚未清楚胆总管结石复发的具体机制,考虑可能与多种因素的作用有关。本文以接受ERCP治疗的胆总管结石患者为研究对象,分析经ERCP取石后胆总管结石复发的相关危险因素。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2013年5月至2016年5月在我院诊断为胆总管结石,并在我院住院行ERCP取石的286例患者为研究对象。入选标准:年龄18~90岁,胆总管结石伴或不伴胆囊结石、伴或不伴胆道感染,内镜治疗后经再次造影或其他影像学检查确认无结石残留。排除标准:合并肝内胆管结石,合并胆道肿瘤,先天性胆总管结构异常,胃大切除术后,外科手术取石后复发。对患者在行ERCP取石后6个月进行随访,主要通过电话随访、门诊复诊、再次住院等方式,将确诊胆总管结石复发的42例患者纳入观察组,未复发的244例患者纳入对照组。复发标准:经内镜介入取石完全清除结石后6个月以上,出现右上腹痛、寒战发热、黄疸等症状,或经B超、CT、MRI/MRCP、超声内镜、ERCP等检查发现胆总管结石者为胆结石复发[7]。

1.2 治疗方法 常规ERCP术前准备,取左侧卧位,使用Olympus TJF-240/260十二指肠镜,按ERCP常规操作方法将内镜插至十二指肠降部,观察乳头情况和有无憩室及憩室大小、数量、与乳头的关系,选择性插管造影,观察胆石数量、颜色及性质,测量胆总管直径及胆石直径,经内镜下乳头括约肌切开术(endoscopic sphincterotomy,EST)或内镜下乳头气囊扩张术(endoscopic papillary balloondilation,EPBD)取石;取石后反复冲洗直至冲洗液清亮,再次造影,确认无结石影后置入鼻导管引流,返回病房。

1.3 观察指标 观察指标包括:(1)一般情况:性别、年龄、民族、家族史、服用利胆药物史;(2)胆道情况:胆道感染史、十二指肠乳头旁憩室、胆总管直径;(3)胆石情况:胆石大小、胆石数量、胆囊结石情况;(4)实验室指标:肝功能(ALT、AST、ALP、γ-GT、TBIL、DBIL)、血脂(TG、TC)。胆结石和胆总管直径测量方法:直接在CT、MRI/MRCP影像图上用特定标尺测量胆总管及结石的直径,以毫米(mm)为单位,胆石直径取最大值。十二指肠乳头旁憩室的分型标准:十二指肠乳头完全在憩室内为Ⅰ型,乳头与憩室无间隙为Ⅱ型,乳头和憩室有间隙为Ⅲ型[8]。胆总管结石取石完全的标准:患者经ERCP取石后,再次造影,确认无结石影,6个月内发现胆总管结石为结石残留,6个月后复查发现胆总管结石为结石复发。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较用独立样本t检验,非正态分布资料用秩和检验;计数资料采用百分率(%)表示,组间比较用χ2检验或Fisher确切概率法。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

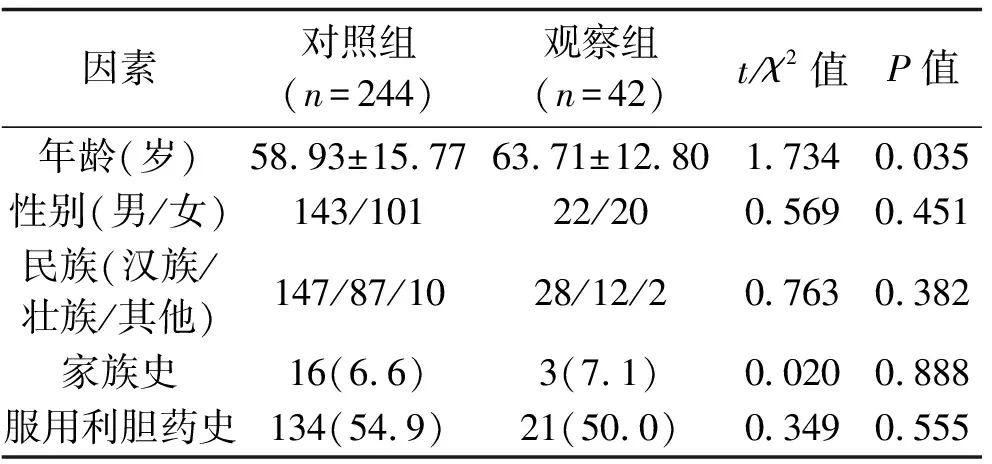

2.1 一般资料比较 观察组年龄高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组性别、民族、家族史、服用利胆药物史比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

表1 两组患者的一般资料比较

2.2 胆道情况比较 观察组十二指肠乳头旁憩室发生率高于对照组,胆总管直径大于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组胆道感染史、憩室类型比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者的胆道情况比较

2.3 胆石情况比较 两组胆石直径、胆囊切除情况比较,差异有统计学意义(P<0.05);两组胆石数量、胆囊结石情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者胆石情况比较

2.4 实验室检查结果比较 两组患者肝功能(ALT、AST、ALP、γ-GT)、胆红素(TBIL、DBIL)、血脂(TG、TC)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组患者实验室指标比较 (x±s)

2.5 胆总管结石复发的Logistic回归分析 以ERCP取石后胆总管结石复发作为因变量,上述有统计学意义的观察指标作为自变量,行Logistic多因素回归分析,结果显示胆石直径是胆总管结石复发的独立危险因素。见表5。

表5 经ERCP取石后胆总管结石复发的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

内镜介入取石治疗主要是经内镜下逆行胰胆管造影术(ERCP)联合内镜下乳头括约肌切开术(EST)或内镜下乳头气囊扩张术(EPBD),然后根据胆总管及胆结石的情况,选取适合的方法经内镜把结石取出。

Bergman等[9]研究发现,三分之一的老年胆石患者在非手术治疗后会复发。Rosen等[10]研究提出,年龄是胆总管结石复发的独立危险因素。另有研究表明,胆总管结石是老年人常见的疾病,可能原因与老年人的胆道系统退化,器官功能减退,慢性并发症多,取石治疗耐受性小等因素有关[11]。本研究结果显示,观察组平均年龄比对照组高,提示高龄是胆总管结石复发的危险因素之一。

十二指肠乳头旁憩室(JPD)是指处于乳头周围2~3 cm范围内的憩室,又称壶腹周围憩室(PAD)。Major等[12]研究认为,在接受ERCP取石治疗的患者中,PAD患病率为9.0%~32.8%,合并PAD者胆总管结石复发率显著高于无憩室者。一项纳入732例患者的研究结果显示,PAD与胆道结石形成密切相关,胆囊切除术后PAD和胆总管结石之间有密切的相关性,PAD可能是胆总管结石发生或复发的重要危险因素[13]。本研究中,单因素分析发现经ERCP取石后胆总管结石复发与JPD/PAD密切相关,与Major等[12]研究结果一致。可能机制为:(1)憩室通过直接的作用,压迫或者包绕胆总管下段,导致胆总管下段管腔狭窄,胆汁排泄受阻;(2)憩室通过间接的作用,使Oddi括约肌的张力、收缩活动及总节律降低,胆道及胰管压力及阻力升高,导致胆汁的排泄阻力增高,最终形成结石[5];(3)食物残渣、细菌等蓄积于憩室,造成胆总管堵塞、乳头炎症狭窄或胆管炎症狭窄,最终形成胆总管结石。Sun等[14]研究发现PAD是胆总管结石复发的独立危险因素,不同类型的PAD与胆总管结石复发的风险密切相关,Ⅰ型PAD患者比Ⅱ型与Ⅲ型PAD患者胆总管结石复发率更高。本研究中两组憩室类型比较,差异无统计学意义(P>0.05),可能与样本较小有一定的关系。

本研究结果发现,胆总管直径与胆总管结石的复发相关,胆总管直径越大,表明胆总管扩张的程度越大。2006年Keizman等[7]研究发现,胆总管直径≥13 mm是胆总管结石复发的危险因素。2010年在一项对522例行ERCP取石患者的研究中发现,胆总管直径≥11 mm是胆总管结石复发的危险因素之一[15]。另一项对十二指肠乳头大气囊扩张术(EPLBD)联合EST取石后患者的研究发现胆总管扩张是胆总管结石复发的唯一独立危险因素[16]。Tantau等[17]研究得出结论:胆总管直径≥15 mm是ERCP取石后胆总管结石复发的危险因素。在2016年的一项研究中,多因素分析显示胆总管直径是唯一与结石长期复发显著相关的预测因子[18]。上述各研究中胆总管扩张程度不一,可能与测量方法及主观因素有一定关系,但上述研究均提示胆总管扩张与胆总管结石复发的关系密切。胆总管扩张引起胆总管结石复发可能与以下机制有关:(1)胆总管扩张使得胆汁的流体静力降低,引起胆汁流速降低,容易使胆盐沉积形成胆结石;(2)长期的胆管扩张引起胆管平滑肌纤维回缩性下降,导致胆管运动功能下降,胆汁淤积在胆总管,最终形成胆结石[19]。

本研究结果中,Logistic回归分析发现胆石直径是胆总管结石复发的独立危险因素。孟环[20]对380例经ERCP取石的患者进行随访,结果发现结石直径≥10 mm是经ERCP取石后胆总管结石复发的危险因素。在另一项研究中发现,胆石直径越大,经内镜取石后胆总管结石的复发率越高[21]。本研究与上述研究的结果基本一致。结石直径与胆石复发的机制可能为:(1)结石直径越大,越容易引起胆管扩张,胆管正常解剖关系发生改变,引起胆管功能受损,胆汁排泄障碍,细菌滋生,促使结石复发;(2)结石直径越大,直接内镜取石越困难,需要行内镜下机械碎石术,术后易引起乳头水肿、胆管黏膜破坏,从而导致胆汁淤积,引起结石的复发。在一项201例接受体外冲击波碎石术(ESWL)的胆结石患者的研究发现,最大结石大小与复发显著相关[22]。对于胆石直径较大者,建议行EPBD取石,尽量完整取出结石,避免进行碎石术,减少结石的复发。

国内研究发现,前期胆囊切除、胆囊结石未治疗是行ERCP取石后胆总管结石复发的独立危险因素,而保留正常功能的胆囊却是减少胆总管结石复发的有利因素[23]。本研究结果显示,合并胆囊结石不是胆总管结石复发的危险因素,但内镜取石后胆囊切除却与胆总管结石的复发密切相关。手术切除胆囊后会使Oddi括约肌功能紊乱,胆汁引流不畅并淤积,最终形成结石。胆囊切除后胆总管结石复发的可能机制为:(1)正常功能的胆囊起着稳定Oddi括约肌压力的作用,切除胆囊后Oddi括约肌基础压力差明显降低,括约肌收缩时间减少,胆汁排放时间延长,肠液逆流入胆道机会增加,胆道逆行感染概率增大,最终导致胆总管结石复发;(2)正常功能的胆囊对胆道起着“冲洗”的作用,可以减少胆汁淤积和胆道感染的发生率。但是,也有研究指出胆囊切除术不是结石复发的危险因素[24]。胆总管结石通常起源于胆囊,胆囊结石移行至胆总管可形成继发性胆总管结石,因此,随后的胆囊切除术将会有助于防止胆总管结石复发[25-26]。另有研究发现,胆囊结石的存在与结石复发显著相关,胆囊结石是结石复发的危险因素[22]。因此,推荐合并有胆总管结石和症状性胆囊结石的患者行胆囊切除术,除非有适当的特殊原因,否则不考虑手术治疗[25]。

综上所述,年龄、十二指肠乳头旁憩室、胆总管直径、胆石直径、胆囊结石术后切除胆囊与经ERCP取石后胆总管结石复发密切相关,胆石直径是结石复发的独立危险因素。