海月构造带东三段滩坝砂分布及成藏主控因素分析

2019-03-14祁飞

祁 飞

(中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦 124010)

目前,油气盆地勘探步入了成熟阶段,勘探重点逐渐由常规受物源影响的大型沉积砂体转向受物源影响较弱的滩坝地区,这些地区多发育薄互层滩坝砂,显示出良好的勘探前景[1],但滩坝砂厚度薄、隐蔽性强、粒度细、控制因素不明确,这些因素制约了进一步勘探。本文通过对海月构造带东三段滩坝砂分布特征及油气分布规律进行分析归纳,总结了辽河滩海地区中部地区滩坝砂分布及油气成藏的主控因素,为滩坝研究提供依据。

1 研究区地质概况

海月构造带地处辽河滩海中部地区,整体呈北东向,东西两侧紧邻盖州滩洼陷和海南洼陷,具有两洼夹一隆的特点,油源充足。北东向展布的海南断裂和盖州滩断裂为长期继承性发育的深大断裂且延伸至生油洼陷,为油气运移提供了有效通道[2]。地层自下而上为太古界、古生界、中生界和新生界。其中新生界可依次划分为古近系沙河街组、东营组及新近系馆陶组、明化镇组,其中东营组是主要的含油层系(图1)。

图1 研究区构造位置

东营组沉积时期,该区为平缓的水下古隆起,构造上经历了拉张断陷、走滑改造、反转隆升的演化历程;受构造活动控制,湖盆水域经历了产生、扩张、收缩、消亡的过程,处于水体扩张的东三期则形成了一系列的滩坝沉积。HN24井是典型的以滩坝砂为储集体的岩性油气藏,油层薄、物性好、单井产量高,具有良好的勘探潜力。

2 滩坝砂展布特征研究

2.1 沉积类型及滩坝分类

海月构造带东三段主要发育扇三角洲、三角洲、滩坝、湖泊4种沉积相,其中滩坝相带具有良好的勘探潜力,为本次研究的重点。根据砂体的形态和产状,滩坝砂又进一步划分为坝砂和滩砂。坝砂水动力作用强,粒度粗,单层厚度大于2 m,结构成熟度和成分成熟度高[3];多发育低角度冲洗交错层理、波状交错层理、垂直生物潜穴等,具有平行或斜交湖岸线呈带状分布的特点。而滩砂水动力作用弱,发育于平坦的滨浅湖地区之上的沉积体,成席状分布,单砂层较薄,岩性相对较细,垂向上呈频繁的砂泥薄互层;生物扰动构造发育,可见保存较完整的双壳类化石、腹足化石[4]。水动力条件是滩坝砂分类的关键因素,浪基面-破浪带之间水动力弱,发育低能滩砂;破浪带能量集中释放,水动力强,发育坝砂;破浪带-冲浪带之间发育低能滩砂,湖岸线附近的冲浪带发育高能滩砂。

2.2 滩坝砂的沉积演化过程

渐新世东三段沉积时期,受地壳伸展作用的影响,海月构造带所处地带发生了构造沉降和碎屑沉积充填,湖盆水域大面积扩张。在构造运动影响下,受古地貌控制的两类古水流也发生变化:一类为来自北部的河流型水系,由沙河街期的短轴水系转变为长轴水系,形成三角洲沉积;另一类为来自南部中央低凸起的洪流型水系,在局部形成扇三角洲沉积。中间范围则是广大的滨浅湖区域,湖浪或沿岸流改造来自北部的三角洲前缘砂体和南部的扇三角洲前缘砂体,搬运至过渡区。来自三角洲前缘、扇三角洲前缘甚至中央低凸起的物源受到波浪的反复冲刷,形成一系列滩坝沉积。

2.3 滩坝砂储层分布特征

滩坝砂为水体冲刷改造形成,沉积基准面的变化控制了储层的分布。在湖平面稳定的状态下,碎浪带与破浪带的位置相对固定,形成的砂坝规模较大;如果湖平面频繁运动,这一位置将随湖平面发生侧向迁移,导致沉积的砂体单层厚度较薄,呈席状分布[5]。

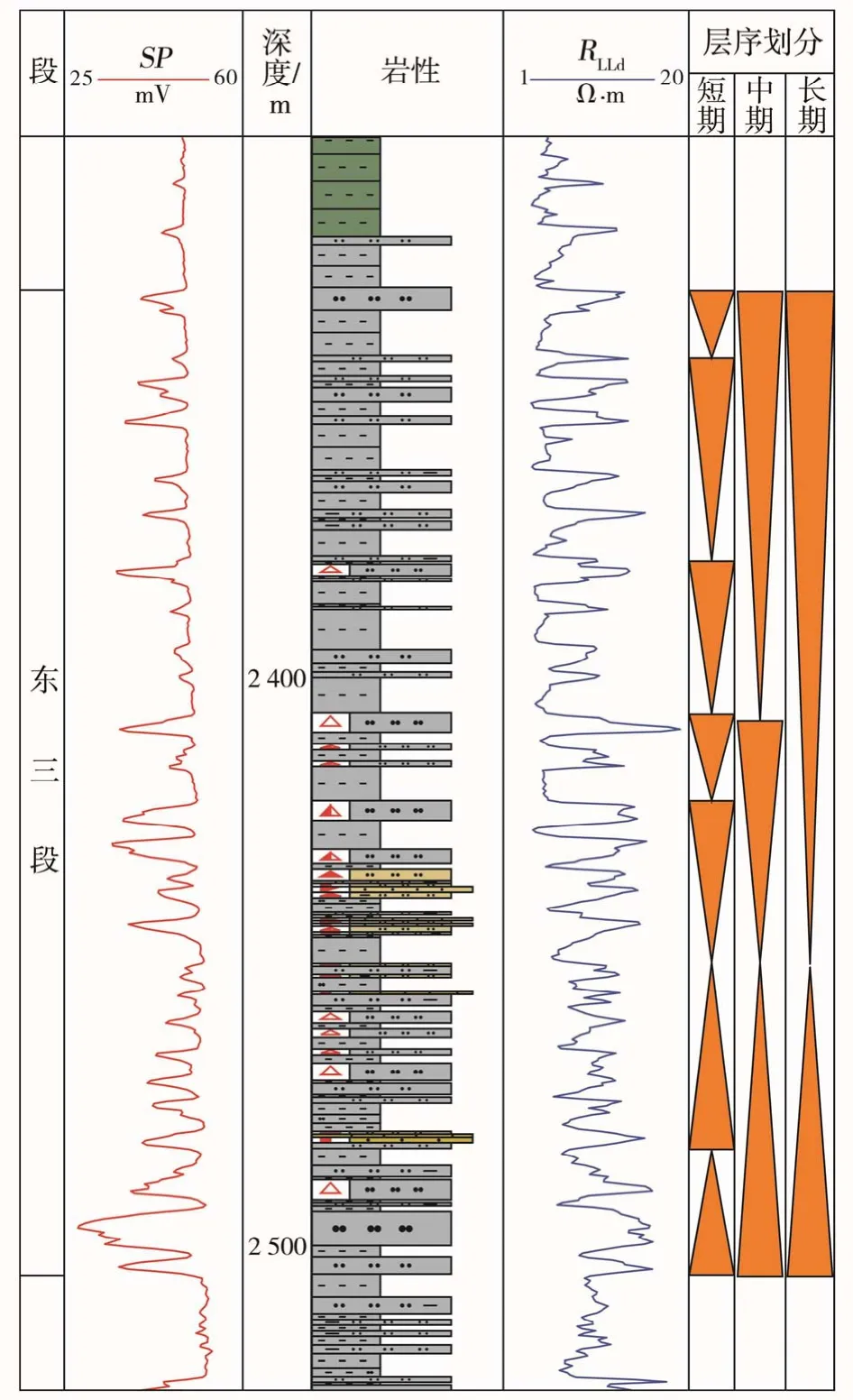

中长期基准面维持在上升状态时,岸线向盆地边缘迁移,沉积的滩坝砂不断被新的沉积物覆盖,是滩坝砂大面积沉积和保存的有利条件。以HN11井为例(图2),在基准面上升半旋回当中,滩坝砂体单层沉积厚度较大,最大厚度达6.0 m,平均厚度1.7 m;在下降半旋回,滩坝砂不容易保存,以席状砂为主,最大厚度4.0 m,平均厚度仅1.4 m。另外短期基准面频繁震荡处易形成大规模的薄互层滩坝沉积[6]。在平面上,除了基准面的影响,滩坝砂的分布也受古地貌控制,一般在鼻状构造侧翼、水下高地周缘及构造转折处分布。砂体预测表明,海月过渡区滩坝砂分布广泛,具有纵向分布厚度小,平面叠加连片的特点。

3 油气成藏主控因素分析

滩坝岩性油气藏主要分布于海月构造带主体、海月过渡区及海月东坡,控制因素主要有砂体发育规模、储层物性、断裂输导体系、泥岩封堵性。

3.1 砂体发育的规模决定油气储量规模

海月构造带东三段沉积期,来自三角洲前缘、扇三角洲前缘甚至中央凸起的碎屑物质受到湖浪、湖流的搬运、淘洗、再沉积,在滨浅湖区域发育了一系列滩坝沉积。滩坝沉积在构造主体上具有成带分布的特点,发育面积较大,在海月东坡次之。从已钻探井的沉积储层来看,东三下段主要发育坝砂,砂体发育程度相对较好;东三上段以滩砂为主,砂体发育程度较低。从油藏分布来看,东三下段油气储量规模整体大于上段,与砂体发育规模基本匹配。

图2 HN11滩坝旋回特征

3.2 砂体物性影响产能

滩坝砂受湖水反复冲刷和淘洗,杂基少、分选磨圆好、孔渗性能优,为优质的储层。滩坝沉积以薄层粉砂岩、泥质粉砂岩为主,偶见细砂岩,局部见泥岩与砂岩互层。勘探实践表明,在类似的构造背景下,滩坝砂的岩性和物性越好,油气富集程度越高,反之较低。此外,储层的厚度、孔渗性能、泥质含量也影响到油气的富集程度。厚度越大、孔渗性能越好、泥质含量越小越容易成藏。目前发现的东三段油层厚度1~8 m,孔隙度大于10%的储层产能较高。

3.3 断裂输导体系是滩坝砂成藏的必要条件

海月地区为典型的源外砂体成藏,有效的油源通道是成藏的首要条件[7]。海南断层和盖州滩断层为两条持续性活动的油源大断层,断距大、平面延伸距离长,从基底到馆陶组一直继承性活动,使得洼陷深部的油气可以长时间、多期次的运移至有利的圈闭中。目前海月地区所发现的油气均分布在海南断层的附近,充分说明了油气的富集与油源断层的输导有着密切的关系。

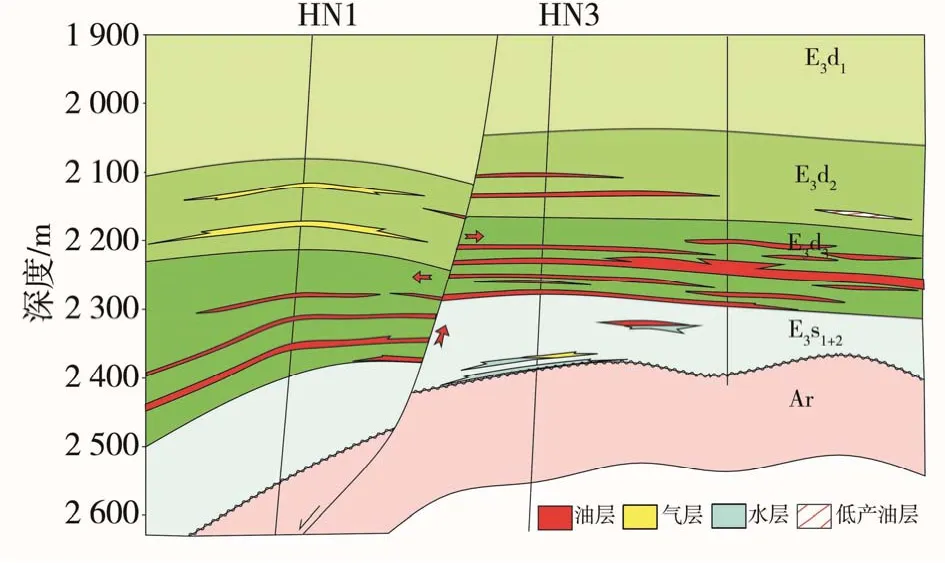

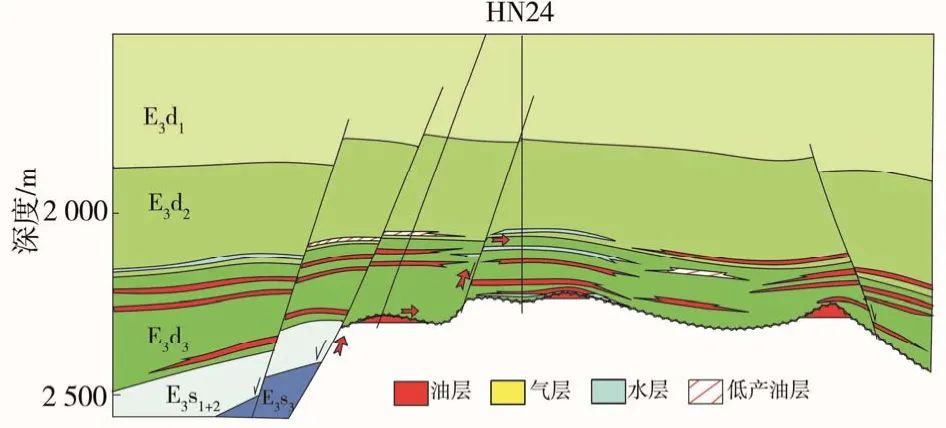

研究区滩坝成藏的输导体系分为两种,一种是仅以边界断裂作为油源通道所形成T型输导体系,洼陷深层生成的油气沿海南断层垂向运移,进入与之连通的滩坝砂并聚集成藏(图3)。另一种是以边界断层、潜山不整合面、次生断层形成阶梯式输导体系(图4),海月低凸起顶部探井大多以这种输导方式进行油气输导。其中T型输导体系离油源近,效果更好。

图3 T型疏导体系

图4 阶梯式输导体系

3.4 泥岩封堵性是滩坝砂成藏的关键

海月过渡地区为宽缓的水下隆起,滩坝砂沉积具有纵向叠加、横向连片的特征。纵向上滩坝砂与滨浅湖泥岩呈互层沉积,滩坝砂在地震剖面上表现出短轴、不连续的特征。因此,滩坝砂油藏主要依靠泥岩的封隔作用作为保存条件[8]。HN24井2 187.3~2 192.9 m井段上部和下部均有泥岩封隔,油气通过阶梯型输导体系进入粉砂岩储层成藏;而该井 2 217.8~2 236.9 m井段也包含良好的储层,但试油仅获得含油水层,底部为水层,主要原因为与底部潜山中生界角砾岩直接接触,封堵性较差,故没有成藏(图5)。

4 结论

海月构造带的滩坝砂主要受构造运动影响和古地貌条件的约束,由北部的三角洲前缘砂体、南部海月潜山物源和扇三角洲前缘砂体受波浪和沿岸流的改造而成,水动力强则形成坝砂,水动力弱则形成滩砂,滩坝砂平行湖岸线呈带状分布。滩坝砂油气成藏受砂体发育规模、储层物性、断裂输导体系、泥岩封堵性等多种因素控制,在滩坝砂体较为发育的东三下段,靠近海南断层、盖州滩断层且封堵条件优越的砂体最易于成藏。

图5 过HN25—HN24—HN24-1油藏剖面