辽宁“11·24”强寒潮过程分析

2019-03-13赵梓淇

阎 琦,崔 锦,赵梓淇,李 爽,杨 青

(1.辽宁省气象台,辽宁 沈阳 110166;2.中国气象局沈阳大气环境研究所,辽宁 沈阳 110166)

在2015年气候状态声明中,世界气象组织详细汇总了创全球纪录的世界各地的极端天气事件。2007年3月初中国东北地区百年一遇的暴风雪、2012年中国“7·21”北京特大暴雨、2016年 6月 24日中国盐城阜宁县龙卷风和强冰雹双重灾害等极端天气造成的灾害严重。针对高影响的高温、低温、干旱及降水等天气,气象专家展开了广泛研究[1-5]。近年来,众多学者对寒潮天气进行了多方面的研究,并取得大量有意义的成果。王遵娅等[6]、钱维宏等[7]、康志明等[8]研究了中国寒潮天气的时空变化特征。林爱兰等[9]、伍红雨等[10]、白松竹等[11]、阎琦等[12]对中国不同区域寒潮天气的多年变化规律进行了分析。朱乾根等[13]、李锋等[14]、张培忠等[15]、赵玉广等[16]从环流形势方面研究寒潮天气成因,发现寒潮过程的天气学分型在寒潮业务预报中广泛应用,对寒潮天气预报具有较好的指导作用。田秀霞等[17]、丁一汇等[18]、马晓青等[19]、傅慎明等[20]、邵宇翔等[21]从等熵位涡、大气低频波动和能量收支方面对寒潮冷空气源地、移动路径、寒潮爆发原因、降水相态特征进行深入研究。基于中短期天气预报[21-27]对典型寒潮天气个例综合分析的研究较多。因此对寒潮的机理研究较成熟,为寒潮天气成因分析奠定了坚实基础。1999年11月24日(北京时间,下同)辽宁地区的强寒潮天气过程(简称“11·24”强寒潮过程)是近46 a辽宁最强一次,因此有必要对其成因进行分析,以期积累强寒潮天气预报经验。

本文采用辽宁省气象台业务应用的区域性强寒潮过程的标准,即:全省有≥20%站次出现日最低气温24 h降温幅度≥10℃、最低气温≤4℃的寒潮过程。利用常规气象观测资料及NCEP再分析资料,应用天气学原理和动力学诊断等方法,对寒潮天气成因进行分析。

1 “11·24”寒潮过程实况分析

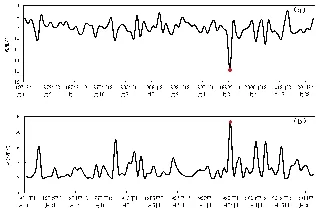

“11·24”寒潮过程从1999年11月17日开始,11月26日结束。11月24日辽宁省最低气温24 h变温:辽宁省西北部为8~10℃,其他地区均在10℃以上,辽宁省中部地区达18~22℃。1971—2016年辽宁共出现91次区域性寒潮过程,下面从降温幅度、寒潮落区覆盖率2个方面对比分析此次寒潮强度情况。图1a为91次寒潮过程的区域平均最低气温24 h变温,近46 a辽宁省区域平均降温幅度多年平均为8℃,90%的寒潮过程的区域平均降温幅度在5~10℃之间,99%的寒潮过程的区域平均降温幅度<11℃。2012年4月12日寒潮过程降温幅度最小为5℃,“11·24”寒潮过程(红色菱形所示)区域平均降温幅度最大达15.8℃。图1b为91次过程的寒潮覆盖率,辽宁省平均寒潮覆盖率为30.7%,80%的寒潮过程的覆盖率<35.0%,寒潮覆盖率>50.0%的仅占 7.5%,仅“11·24”(红色菱形所示)寒潮过程的覆盖率超过70.0%,且达到93.0%,因此“11·24”过程寒潮范围非常广。

图1 1971—2016年辽宁省寒潮过程区域平均最低气温24 h变温(a)和寒潮覆盖率(b)

2 结果分析

2.1 “11·24”寒潮过程环流及影响系统演变

1999年的“11·24”寒潮过程,由于 NCEP FNL逐6 h业务化全球分析资料(1°×1°)环流与实况环流较吻合,而NCEP FNL资料可以提供时空分辨较高的多要素资料,因此利用NCEP FNL资料分析此次寒潮过程高、低空环流和影响系统的中短期演变。

2.1.1 500 hPa形势演变

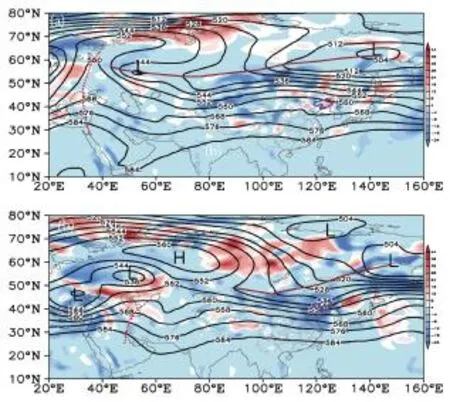

18—19日,鄂霍茨克海附近低涡与泰梅尔半岛低涡合并,低涡后部横槽发展。20—21日,横槽旋转南下至60°N附近,苏伊士运河至黑海的高压脊北伸并与喀拉海附近极地高压合并。22—23日(图2a),横槽横跨 40°~140°E,极地阻塞高压脊附近(图3)负涡度平流输送,且高压脊以下的气柱均为暖平流,热力、动力因子有利于高压脊加强,高压脊前覆盖 55°~140°E、60°~80°N 范围,大面积偏北风将新地岛以东的极地冷空气输送到横槽中堆积,冷涡附近最低温度达-44℃,横槽前锋区在55°N附近强烈发展;同时,辽宁地区在暖平流控制下,气温处于回升阶段。24日(图2b),里海低涡发展与鄂霍茨克海低涡(泰梅尔半岛附近低涡南压形成)后部横槽打通,使喀拉海附近阻塞高压与高压脊分离,西路冷空气沿阻塞高压底部偏西气流向横槽中输送;值得注意的是北地群岛以东洋面新生成的冷涡(110°~130°E、70°~80°N)开始与鄂霍茨克海低涡合并,引导超极地冷空气向横槽中补充,西北路冷空气加之超极地、西路冷空气的配合,致使寒潮爆发阶段冷空气更加强烈;阻塞高压长轴沿顺时针方向移动,导致横槽南压,强冷平流影响辽宁寒潮爆发。

图2 1999年11月22日(a)、24日(b)20时500 hPa高度(单位:dagpm;棕色粗线为高空槽,红色虚线为高压脊)和850 hPa温度平流(填色,单位:10-5℃/s)

2.1.2 地面系统的演变

19—21日喀拉海附近极地高压南移与黑海附近高压合并形成西伯利亚高压,地面高压(图3a)中心上空(44°E蓝色粗线所示)及高压前部850 hPa以下为冷平流,热力因子有利于高压中心及前部产生正变压,但高压中心上空涡度平流较弱,动力因子对高压发展作用不明显,该阶段高压强度发展缓慢,中心气压1030 hPa。22—24日(图3b)西伯利亚高压中心附近(58°N蓝色粗线所示)及高压前部上空涡度平流垂直廓线较比20日20时明显不同,负涡度平流至低层向高层一致性递减,动力因子产生下沉运动利于地面加压,高压中心附近及高压前部650 hPa以下各层为较强冷平流,动力、热力因子共同作用下地面高压出现爆发式发展;23日西伯利亚高压覆盖欧亚大陆北部地区,24 h加压20 hPa,中心气压达到1050 hPa;24日西伯利亚高压继续向东发展,高压中心24 h加压10 hPa,强度达1060 hPa,11月出现如此强的高压较少见,是产生强寒潮的原因之一。

图3 温度平流(填色,单位:10-5℃/s)、涡度平流(黑色等值线,单位:10-10s-2)沿垂直高压脊直线的剖面

2.1.3 寒潮中心气温演变精细化分析

由天气学中[13]热力学能量方程可知,局地温度变化由温度平流、垂直运动以及非绝热因子等引起。此次寒潮中心鞍山站位于平原地区,近地面附近垂直运动近于零,因此从温度平流、非绝热因子方面精细化分析气温变化的原因。

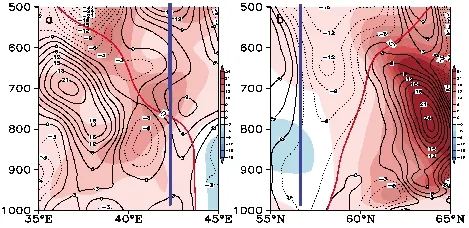

从鞍山站6 h气温变化情况(图4),发现从21—23日14时处于回暖阶段,尤其是21、22日夜间也是升温的,利于升温的非绝热因子有白天晴空、弱偏南风、无降水,不利于升温的非绝热因子有夜间晴空;23日14时到25日08时出现持续降温,利于降温的非绝热因子有白天多云、弱偏北风、降雪,不利于降温的非绝热因子有夜间多云。

图4 鞍山站地面观测要素时间演变

各层温度平流的变化情况如图5,21—23日14时升温阶段,低层以暖平流为主,而中高层为弱的冷平流。对应降温阶段,23日08时开始975 hPa暖平流开始减弱,24日02时到14时冷平流快速增强到最强,对应气温下降17.4℃;850 hPa温度平流在24日08时到20时快速增强,直至25日14时均维持强冷平流控制;500、200 hPa温度平流变化趋势滞后于低层。

21日夜间晴空、风力小,无降水,非绝热因子有利于夜间降温,然而气温反而上升,可见低层暖平流对气温变化影响更大。23日夜间多云、微风,后半夜开始弱降雪,非绝热因子不利于夜间降温,然而该阶段气温下降12℃,与975 hPa强冷平流关系密切。由此可见低层的温度平流对气温预报具有较好指示作用。

图5 鞍山站温度平流(单位:10-5℃/s)时间演变

2.2 “11·24”强寒潮成因进一步分析

2.2.1 冷空气路径对比分析

统计91次区域性寒潮冷空气路径发现,1条冷空气入侵路径的个例占57%,2条冷空气入侵路径的个例占42%,3条冷空气入侵路径的个例占2%。3条冷空气入侵路径的过程仅出现2次,较为罕见。1983年2月15日寒潮过程以西路冷空气为主,东路和超极地冷空气配合影响。1999年的“11·24”寒潮过程是西北路冷空气为主,西路及超极地冷空气为补充。

2.2.2 物理量对比分析

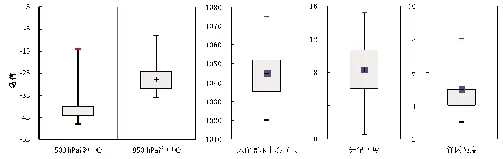

图6 1971—2016年辽宁省区域性寒潮过程物理量箱线

应用 NCEP(2.5°×2.5°)资料,统计 91 次区域性寒潮过程的常用物理量制作箱线图(图6)。75%的过程500、850 hPa冷中心分别集中分布在-44~-40℃、-32~-24 ℃。“11·24”寒潮过程中,500、850 hPa 冷中心温度为-46、-35℃,低于集中区域下限,接近历史极小值,表明中低层冷空气非常强。“11·24”寒潮过程高压中心气压1070 hPa,属于历年11月罕见的强高压;锋区强度达8条等温线,为历史极大值;升温幅度为10.7℃,没有高于集中分布区域上限,升温幅度一般。

3 结论

针对1999年辽宁的“11·24”寒潮过程成因进行天气学、动力学分析及对比分析,得到以下主要结论:

(1)“11·24”寒潮,辽宁大部分地区最低气温 24 h下降10℃以上,中部地区下降18~22℃,是辽宁地区近46 a降温幅度最大、覆盖范围最广的一次强寒潮过程。

(2)寒潮酝酿阶段,暖平流控制辽宁导致持续升温,西伯利亚高压脊强烈发展,西北路、西路、超极地冷空气均向横槽中输送并大量堆积,冷暖空气增强造成锋区发展。寒潮爆发阶段,横槽南压引导地面高压、冷锋、低空强冷平流影响辽宁,在前期较强升温和气温骤降的共同作用下,形成强的寒潮过程。

(3)造成辽宁寒潮的冷空气入侵路径为1、2、3条的个例分别占 57%、42%、2%。“11·24”寒潮过程是西北路冷空气为主,西路及超极地冷空气作补充,属于罕见的3条冷空气入侵类型中最强的一种。在有利的背景下,中低层冷空气、锋区、地面高压强度均强于其他寒潮过程,表明冷空气极强是形成这次少见强寒潮的重要原因。