不同剂量川芎嗪治疗非增殖期糖尿病视网膜病变的疗效

2019-03-12雍智谋李春林

雍智谋,李春林

作者单位:(725000)中国陕西省安康市中心医院眼科

0 引言

糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)为多种病因引起的原发性糖代谢紊乱疾病,是糖尿病全身并发症中最严重的并发症之一,也是引起视功能严重损害的主要视网膜血管疾病之一[1]。早期主要是视网膜毛细血管微循环的改变,其病理改变为毛细血管细胞结构和渗透性的改变,以及功能的紊乱[2]。DR不仅给患者精神和机体带来巨大痛苦,严重影响患者的生存治疗,同时给社会、家庭带来严重的经济负担。近年来,随着对DR临床治疗、转归、组织病理、病因机制等研究的深入,临床中对增殖期多进行选择性激光光凝或玻璃体切割术,该治疗方法价格昂贵,副作用较大,很多患者难以接受[3]。我国传统中医药在治疗DR方面有一定疗效,研究发现,川芎嗪为一种中药提取物,对血管内皮具有一定保护作用,其在治疗DR中有一定疗效[4],但是不同剂量川芎嗪治疗DR的研究较少。因此,本研究探讨不同剂量川芎嗪应用于非增殖期糖尿病视网膜病变(NPDR)的临床效果,旨在了解川芎嗪治疗DR的效果,为临床治疗提供参考依据。

1 对象和方法

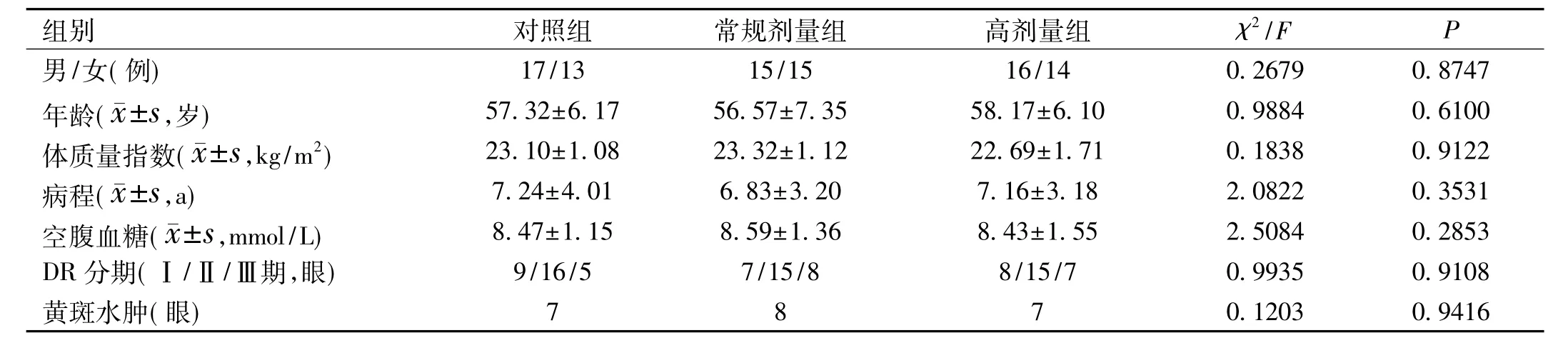

1.1 对象 前瞻性研究。选取2016-03/2017-03我院治疗的NPDR患者90例90眼,按照随机数字表法分为对照组(DR常规治疗)、常规剂量组(DR常规治疗+常规剂量川芎嗪120mg)、高剂量组(DR常规治疗+高剂量川芎嗪240mg)。纳入标准:(1)符合中国2型糖尿病防治指南(2013)[5]糖尿病诊断标准;(2)经检眼镜、裂隙灯、眼底荧光造影检查确诊为DR;(3)年龄34~80岁;(4)无肝炎、肺结核等传染病史;(5)无重要器官功能障碍。排除标准:(1)患者为1型糖尿病;(2)伴有严重心、肝、肾功能不全者;(3)对试验药物过敏者;(4)患者拒绝入组进行治疗。三组患者的性别、年龄、体质量指数、糖尿病病程、DR分期等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会审批,获得患者及其家属同意,并签订知情同意书。

1.1.1 糖尿病诊断标准 依据中国2型糖尿病防治指南(2013):(1)伴有经典的“三多一少”(口渴、多饮、多尿及无法解释的体质量减轻),并且随机血糖≥11.1mmol/L或者空腹血糖≥7.0mmol/L,或口服葡萄糖耐量试验结果显示2h后血糖高于11.1mmol/L;(2)无糖尿病经典“三多一少”症状,但是血糖水平检测符合糖尿病诊断,需另日复查以明确诊断。

1.1.2 糖尿病视网膜病变诊断标准 依据我国DR临床诊疗指南(2014年)[6],行眼底镜检查对DR进行分期:0期:眼底无可见病变;Ⅰ期:仅有毛细血管瘤样膨出改变;Ⅱ期:介于轻度到中度之间的视网膜病变,可合并视网膜出现、硬渗、棉絮斑;Ⅲ期:每象限视网膜内出血超过20个出血点,或至少有2个象限存在静脉串珠样改变,或至少1个象限视网膜内微血管异常,无明显特征的PDR。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 (1)对照组:予以常规治疗,即糖尿病综合治疗,包括糖尿病教育、饮食治疗、体育锻炼、药物治疗(250mL 9g/L氯化钠注射液+2.0g维生素C+0.2g维生素B6+0.4g肌苷+6U普通胰岛素)和血糖监测,达到2型糖尿病控制目标(亚太地区),对于伴有视网膜黄斑区及周围环形硬性渗出和血脂偏高的患者,嘱低脂饮食,服用降胆固醇药物对症治疗;(2)常规剂量组:常规治疗同对照组,并予以静脉滴注川芎嗪(2mL∶40mg),120mg/次,1次/d,15d为1疗程,间隔2wk进行第2疗程,共2个疗程;(3)高剂量组:常规治疗同对照组,并予以静脉滴注川芎嗪240mg/次,1次/d,15d为1疗程,间隔2wk进行第2疗程,共2个疗程。

1.2.2 血流动力学监测 在治疗前、治疗结束后,采用彩色多普勒超声检测三组患者右眼视网膜中央动脉、睫状后动脉和眼动脉的收缩期峰值血流速度(peak systolic velocity,PSV),舒张末期血流速度(end diastolic velocity,EDV)和阻力指数(resistance index,RI),各项指标均测量3次,计算其平均值。

1.2.3 治疗效果评估 治疗效果评估[7]:(1)显效:眼科和眼底检查发现眼底水肿、视网膜渗出等症状有2项或2项以上得到明显改善,治疗后视力(采用“E”字视力表进行检测)在原视力基础上提高3行以上或者超过1.0;(2)有效:眼科和眼底检查发现眼底水肿、视网膜渗出等症状有1项明显改善,治疗后视力在原视力基础上提高1~2行或者超过0.8;(3)无效:眼科和眼底检查发现眼底水肿、视网膜渗出等症状轻微改善或无改善,治疗后视力无提高。有效率=(显效眼数+有效眼数)/总眼数×100%。

1.2.4 不良反应发生情况 记录入组患者在治疗期间不良反应发生情况,包括消化道不良反应(恶心、呕吐等)、皮肤不良反应(皮肤红疹、皮肤瘙痒等)、低血糖、口干。

统计学分析:所有数据以SPSS21.0软件进行分析,计量资料以珋x±s表示,符合正态分布,三组间比较采用单因素方差分析;若存在差异,采用LSD-t检验进行组间的两两比较;治疗前后比较采用配对样本t检验;非正态分布资料的组间比较采用成组设计多样本秩和检验。计数资料采用n(%)表示,组间比较采用χ2检验,若存在差异,再进行两两比较,检验水准为P<0.017。多组等级资料的比较,采用Kruskal-Wallis H检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

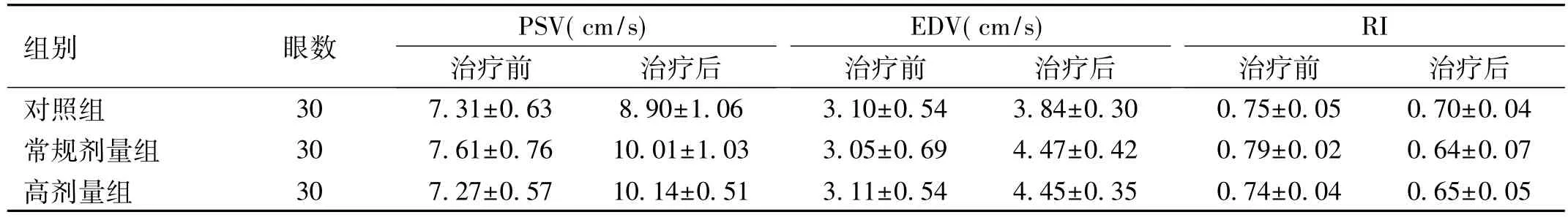

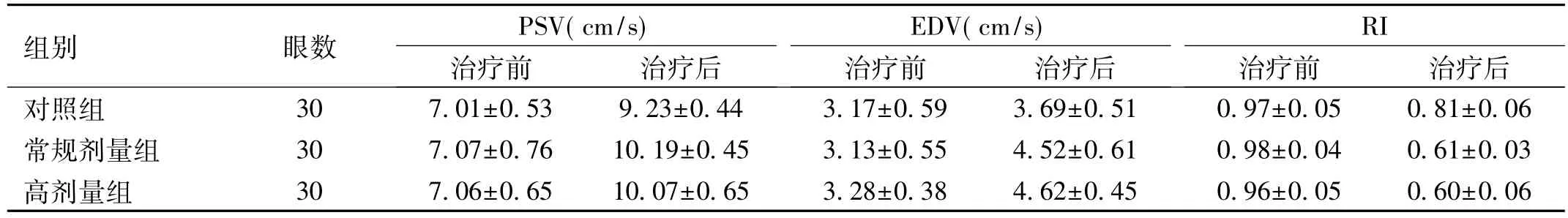

2.1 三组患者治疗前后血流动力学变化 三组患者治疗后视网膜中央动脉、睫状后动脉和眼动脉PSV、EDV高于治疗前,RI低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);常规剂量组和高剂量组患者治疗后视网膜中央动脉、睫状后动脉和眼动脉PSV、EDV高于对照组,RI低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);常规剂量组和高剂量组患者治疗后视网膜中央动脉、睫状后动脉和眼动脉PSV、EDV、RI比较,差异无统计学意义(P>0.05,表 2~4)。

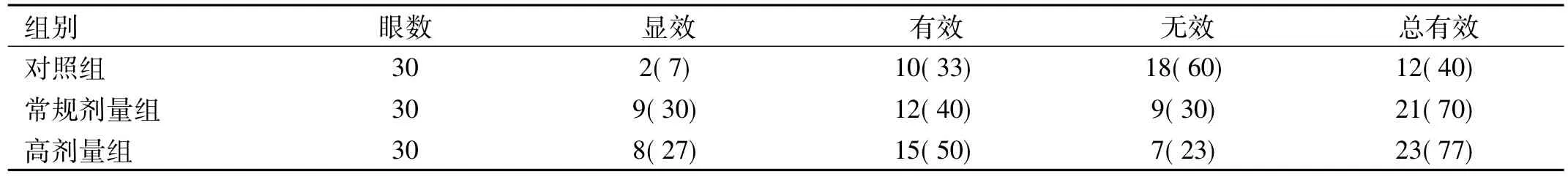

2.2 三组患者治疗效果比较 对照组、常规剂量组和高剂量组患者的治疗有效率分别为40%、70%、77%;常规剂量组和高剂量组治疗有效率高于对照组,常规剂量组治疗有效率低于高剂量组,差异有统计学意义(P<0.017,表 5)。

2.3 三组患者不良反应发生情况 对照组、常规剂量组和高剂量组患者不良反应发生率分别为17%、23%、27%,三组患者均未见眼部不良反应,且三组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05,表6)。注:对照组:DR常规治疗;常规剂量组:DR常规治疗+常规剂量川芎嗪120mg;高剂量组:DR常规治疗+高剂量川芎嗪240mg。注:对照组:DR常规治疗;常规剂量组:DR常规治疗+常规剂量川芎嗪120mg;高剂量组:DR常规治疗+高剂量川芎嗪240mg。注:对照组:DR常规治疗;常规剂量组:DR常规治疗+常规剂量川芎嗪120mg;高剂量组:DR常规治疗+高剂量川芎嗪240mg。注:对照组:DR常规治疗;常规剂量组:DR常规治疗+常规剂量川芎嗪120mg;高剂量组:DR常规治疗+高剂量川芎嗪240mg。组别 例数 消化道不良反应 皮肤不良反应 低血糖 口干 合计

表1 三组患者一般资料情况

表2 三组患者治疗前后视网膜中央动脉血流动力学变化

表2 三组患者治疗前后视网膜中央动脉血流动力学变化

组别 眼数 PSV(cm/s)EDV(cm/s)RI治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 30 7.31±0.63 8.90±1.06 3.10±0.54 3.84±0.30 0.75±0.05 0.70±0.04常规剂量组 30 7.61±0.76 10.01±1.03 3.05±0.69 4.47±0.42 0.79±0.02 0.64±0.07高剂量组 30 7.27±0.57 10.14±0.51 3.11±0.54 4.45±0.35 0.74±0.04 0.65±0.05

表3 三组患者治疗前后睫状后动脉血流动力学变化

表3 三组患者治疗前后睫状后动脉血流动力学变化

组别 眼数 PSV(cm/s)EDV(cm/s)RI治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 30 7.01±0.53 9.23±0.44 3.17±0.59 3.69±0.51 0.97±0.05 0.81±0.06常规剂量组 30 7.07±0.76 10.19±0.45 3.13±0.55 4.52±0.61 0.98±0.04 0.61±0.03高剂量组 30 7.06±0.65 10.07±0.65 3.28±0.38 4.62±0.45 0.96±0.05 0.60±0.06

表4 三组患者治疗前后眼动脉血流动力学变化

表4 三组患者治疗前后眼动脉血流动力学变化

组别 眼数 PSV(cm/s)EDV(cm/s)RI治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 30 28.96±1.42 30.64±1.43 6.21±0.78 8.60±0.95 0.71±0.06 0.68±0.02常规剂量组 30 28.61±1.07 32.94±1.77 6.08±0.65 9.12±0.96 0.70±0.05 0.63±0.03高剂量组 30 28.78±0.77 32.58±1.55 5.92±0.58 9.06±1.27 0.68±0.01 0.62±0.01

表5 三组患者治疗效果比较眼(%)

表6 三组患者不良反应发生情况例(%)

3 讨论

DR为糖尿病的严重并发症之一,研究统计发现,我国糖尿病患者并发DR的发生率约为45%~58%,与患者性别、年龄、糖尿病类型和眼底发病无关,但与患病时间长短和糖尿病控制程度有关[8]。随着糖尿病病程的发展有所不同,病程低于5a者眼底致病率为38%~39%,病程在5~10a者为50%~56.7%,10a以上者高达 75%~80%[9]。因此,积极有效地控制血糖、防治并发症是治疗糖尿病的关键。

目前西医治疗DR的主要原则为:在治疗糖尿病的基础上,非增殖期定期观察眼底;增殖前期选择性激光光凝;增殖期行视网膜光凝或玻璃体切割术;该治疗方式价格昂贵,副作用较大,远期效果欠佳[10-11]。中医研究认为,DR属消渴病并发症,认为其病机为阴虚内热-气阴两虚-阴阳两虚,进而引起血瘀发生,血瘀伴随着DR整个发生发展过程[12-13]。川芎嗪为中药川芎的提取物,具有抑制环核苷酸二酯酶的活性,提高血小板中环腺苷酸含量,降低血小板表面活性,进而抑制血小板聚集,改善微循环,扩张血管,防止血栓形成,并有轻度溶解作用[14-15]。吴沂旎等[16]研究发现,川芎嗪通过清除自由基,影响细胞因子、血管舒缩因子,减少细胞凋亡,阻滞钙离子通道,改善血液流变学等途径,应用于青光眼、视网膜静脉阻塞、缺血性神经病变、DR等,起到保护作用。本次研究结果发现,在常规治疗基础上联合川芎嗪能够改善眼部血流动力学,同时提高治疗效果;结果与文献报道一致,能够提高患者视力,改善微循环,促进眼底出血、渗出的吸收,具有较好的治疗作用。

视网膜由神经上皮细胞层和色素上皮细胞层构成,有研究表明川芎嗪可从多种途径发挥其对DR的治疗作用[17]。但药理试验证明,川芎嗪的半衰期仅为25min,作用于机体的有效时间短,因此常规治疗剂量取得的临床治疗效果欠佳[18]。因此,本研究采用高剂量川芎嗪(240mg)治疗糖尿病视网膜并发症,结果发现其治疗效果优于常规剂量川芎嗪(120mg);同时对比不同剂量川芎嗪对眼部血流动力学的影响,结果发现无统计学差异,说明高剂量川芎嗪在一定程度上延长川芎嗪有效作用时间,进而提高治疗效果[19]。以往研究发现[20],川芎嗪发生不良反应的风险较低,少数患者可出现口干、嗜睡等不良反应。本研究结果显示,在常规治疗基础上联合使用川芎嗪,虽增加不良反应发生风险,但无统计学差异,各组均未出现严重不良反应,说明增加使用川芎嗪剂量,不增加不良反应发生风险,安全性较高。

通过本研究结果,总结以下几点体会:(1)高剂量川芎嗪可提高DR治疗效果,可能与高剂量川芎嗪在一定程度上可弥补川芎嗪有效作用时间[19];(2)增加川芎嗪使用剂量,未增加不良反应发生风险,因此具有安全、可靠、价格低廉的优点,适用于临床治疗DR。总之,在治疗DR时控制血糖是关键,同时建议使用240mg川芎嗪,不仅能提高治疗效果,同时未增加不良反应发生风险。但在治疗过程中仍需要密切观察病情发展,以便及时发现病变有无恶化,并及时采取适当的治疗措施。