合成增稠剂在活性染料网印中的应用

2019-03-06李亦然吴婧轩

李亦然,吴婧轩

(陕西服装工程学院,服装与珠宝设计学院,陕西西安712046)

活性染料作为棉布印花的主要染料,具备色彩艳丽、印染工艺简单等优点,但由于反应性较为特殊,导致印花用的增稠糊料受到了极大的限制。20世纪50年代以来,将海藻酸钠(SA)与天然淀粉应用于活性染料印花中,均取得了较为理想的印花效果。其中SA受自然环境与气候变化等因素影响,其质量特性有较大差异,受生态环境保护的影响,其成本也有大幅度增长;而天然淀粉的不足则集中表现为制浆难度较大、织物上的浆料很难去除,即使使用化学制备方法也需要消耗大量的粮食。在此背景下,美国、英国以及中国都开发出一系列性能优良的合成增稠剂,包括PTF-A、PTF-W、EM-630、PTF-D、EM-618和EM-PTE等[1-2]。合成增稠剂属于聚合物,触变性与假塑性都比较明显,且具备较低的印花黏度指数与较高的流变性。因而更适用于活性染料、复杂花型、质地紧密织物的印花。丙烯酸酯乳液增稠剂的固色率比海藻酸钠高,这是由于较大密度的负电荷极大地排斥了染料分子,对染料分子的扩散具有促进作用。

与其他合成增稠剂类似,PTF-D也属于聚电解质增稠剂,为乳胶状,其中的乳胶粒子在水的作用下发生膨化反应,羧酸钠的电离促进了膨化过程,因为大分子链在电离作用下使其携带的负电荷数量增多,粒子带相同的电荷互相排斥,使得大量的水分子被吸收,网状结构的形成增加了稠度。与其他合成增稠剂相比,PTF-D呈化学惰性,应用于织物印染时并不能与染料发生化学反应;否则会对洗涤效果产生负面影响,也不利于染料上染[3]。本实验将PTF-D应用于活性染料印花,并与其他合成增稠剂进行对比,以验证其优良特性。

1 实验

1.1 材料

平网印花织物;PTF-D[工业级,博约生物科技(苏州)有限公司],尿素CO(NH2)2、NaOH(96%)、小苏打NaHCO3、海藻酸钠(4%)、染料分散蓝79滤饼(工业级,江苏亚邦染料股份有限公司),分散蓝79液体染料(固含量为10%)、黏合剂SD(固含量为25%的丙烯酸酯改性物,玻璃化温度约4℃)(实验室自制),交联剂608、γ-哌嗪基丙基甲基二甲氧基硅烷(工业级,浙江雀屏纺织化工股份有限公司)。

1.2 色浆的配制及印花工艺

印花配方包含原浆与色浆:原浆为尿素10.0%、小苏打2.5%以及PTF-D 6.5%;色浆则由原浆与活性染料组成。在尿素、NaHCO3与水的混合溶液中加入合成增稠剂PTF-D,快速搅拌15 min得原浆;将原浆加入用水化开的染料中,搅拌10 min得色浆。

印花工艺流程:印花→烘干→蒸化→水洗→皂洗→水洗→烘干[4]。

2 结果与讨论

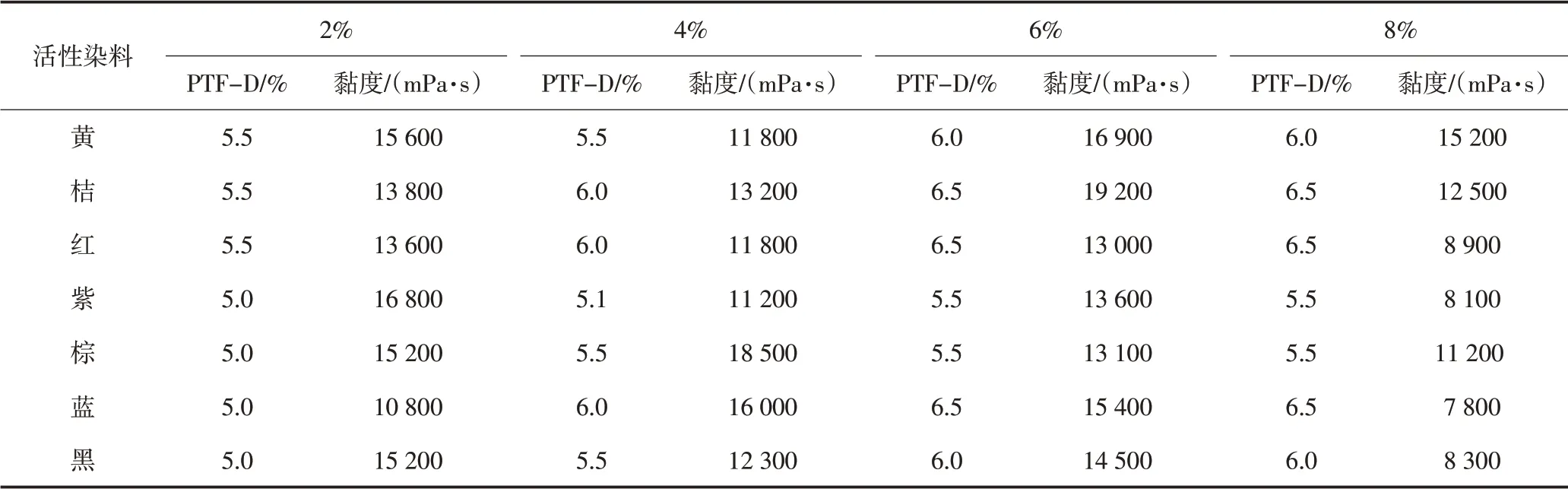

2.1 PTF-D用量对色浆黏度的影响

选取如表1所示的7种活性染料,分析2%、4%、6%、8%染料用量对色浆黏度的影响。保证印花色浆表观黏度为10~15 Pa·s的目的是使印花效果更为精细,再根据染料用量对增稠效果的影响,最终确定合成增稠剂的最佳用量,具体结果如表1所示。

表1 染料和PTF-D用量对色浆黏度的影响

2.2 影响色浆黏度的因素

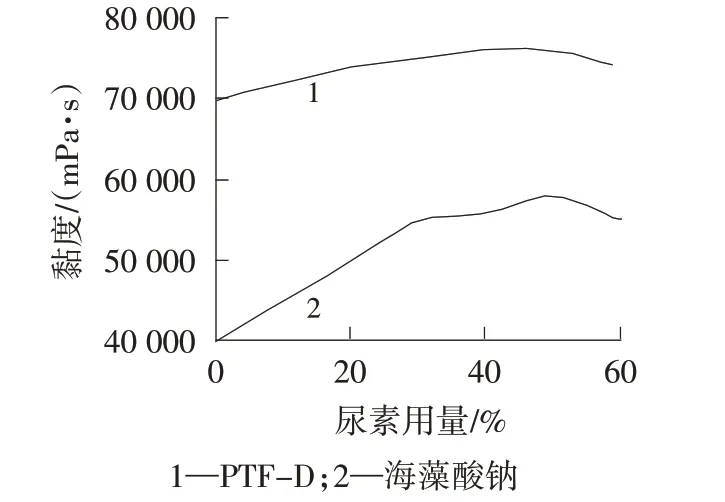

2.2.1 尿素用量

如图1所示,色浆黏度随着尿素用量的增加而增大。当尿素用量达到一定量值,曲线呈现平稳状态。与大分子链上的羧基阴离子结构类似,尿素分子与大分子之间具备更强的亲和性,因此在表观上,羧基阴离子的亲水区域得到了扩大,更多的水分子被增稠剂所吸收[5]。

图1 尿素对色浆黏度的影响

2.2.2 碱剂

活性染料若要与纤维素纤维分子中的羟基发生化学反应,必须在碱性条件下形成共价键结合。高碱剂用量会使纤维素变成离子状态,活性染料自身的负电荷会与纤维素互相排斥。水分解活性染料的速度会在高碱剂用量下得到提高,所以一般选取小苏打作为碱剂。小苏打是一种强电解质,而PTF-D是一种聚电解质,极易与电解质发生反应,这是与海藻酸钠差别较大的地方,也是其弱点。碳酸钠对色浆黏度的影响与小苏打相同,能够使色浆黏度大幅度降低,因而不能划归为固色剂[6]。

NaOH作为碱剂划归为活性染料固色剂,其碱性比较大。实际上,国外也有采用氢氧化钠作为染料固色剂的案例。选取适量氢氧化钠作为合成增稠剂的碱剂也能取得满意的印花效果。与小苏打相比黏度下降更多,因此减少用量更有利于PTF-D的推广。

2.2.3 活性染料用量

混合小苏打与火碱作为活性染料印花的固色剂,在控制用量的情况下,PTF-D使色浆黏度降低至符合印花工艺要求。选取蓝、黄、橙3种颜色,测定不同染料用量下的黏度变化情况(黏度变化取决于染料中的电解质)。结果表明,黏度在乙烯矾型、一氯均三嗪、双活性基染料用量50 g/L时分别下降至2 500、5 500、5 500 mPa·s。一般情况下,当色浆黏度为2 500 mPa·s时,活性染料印花的轮廓与鲜艳度仍比较显著。当3种活性染料用量小于30 g/L时,黏度均超过10 000 mPa·s。值得注意的是,当海藻酸钠用量为4%时,活性染料用量增加并不会影响黏度。

2.3 海藻酸钠和PTF-D印花效果对比

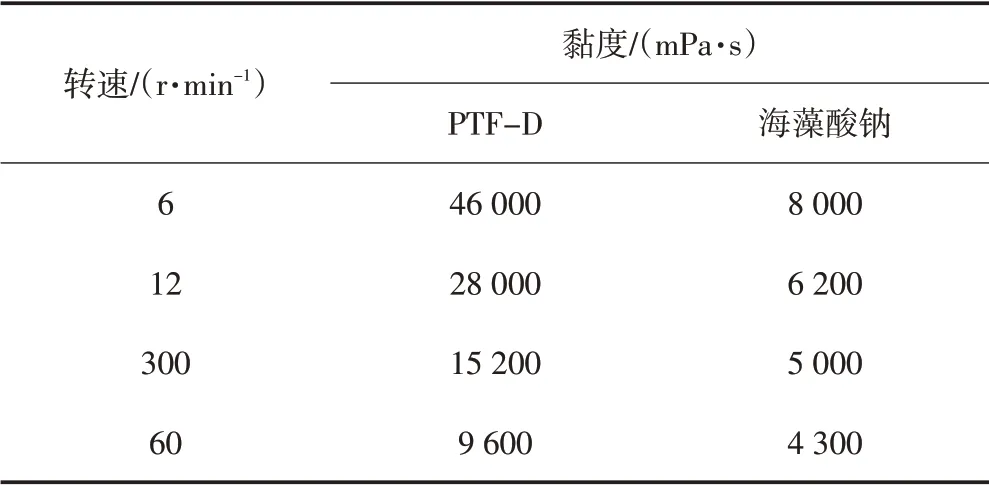

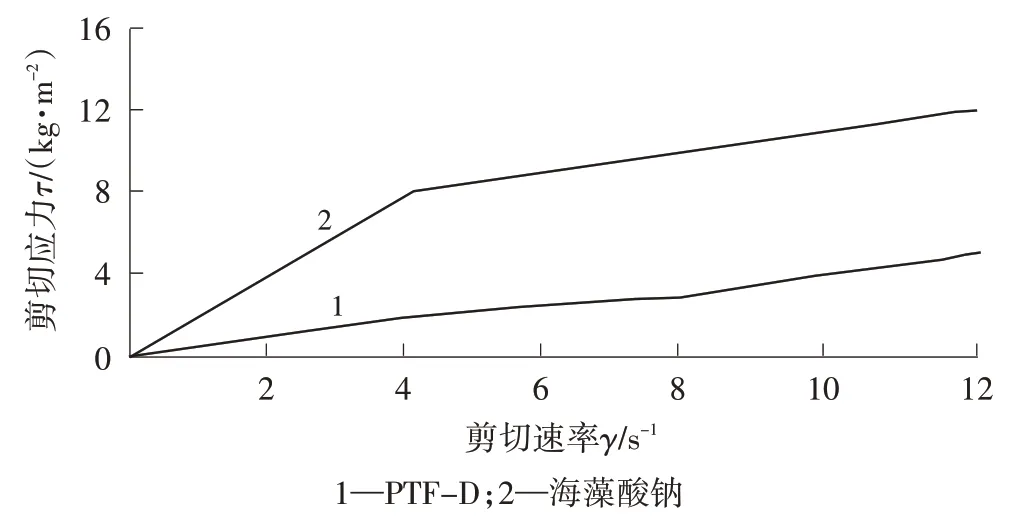

2.3.1 流变性

采用高速搅拌机与DV-1型回转式黏度计对3%的PTF-D和海藻酸钠色浆进行黏度与流变性测试,结果如表2和图2所示。

表2 PTF-D和海藻酸钠的黏度对比

图2中的剪切应力τ公式为:τ=ηα·γ,式中,ηα表示表观黏度。

由图2可知,PTF-D和SA的剪切应力与剪切速率之间并不呈线性关系,而与假塑性以及黏塑性较为接近。从表观来看,与PTF-D相比,海藻酸钠的假塑性并不显著,这主要是因为假塑性与剪切力增稠型的某些结构互相抵消,导致随剪切速率提高出现降黏与增黏两种倾向。合成增稠剂的假塑性流体特征对于织物印花具有重要意义。在进行织物印花时,印花色浆黏度在刮刀作用下会于某一时刻突然下降,从而使印花色浆能够借助筛网面渗透,当刮刀不再作用于织物时,印花色浆的黏度又会增加至初始点。因此,与海藻酸钠相比,合成增稠剂PTF-D具有更高黏度的结构特性[7-8]。

图2 剪切应力和剪切速率的关系

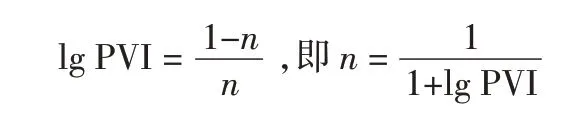

2.3.2 印花黏度指数

印花黏度指数PVI代表增稠剂的剪切变薄性能,与结构黏度指数n的关系为:

印花黏度指数与结构黏度指数呈正相关。PTF-D与海藻酸钠的印花黏度指数与结构黏度指数如表3所示。

表3 印花黏度指数与结构黏度指数

由表3可知,与海藻酸钠相比,PTF-D具备更小的印花黏度指数与更大的结构黏度指数。增稠糊料的印花黏度指数范围为(0.1,1)。印花黏度指数的选取依据为织物、花型以及印花方式。质地比较稀薄、花型比较精细以及平网印花的织物更适用于较小的印花黏度指数;中间印花黏度指数适用于一般花型与圆网印花;而滚筒印花、疏水织物则需要选取较高的印花黏度指数。为满足不同种类的印花生产需求,可以将合成增稠剂与海藻酸钠混合使用[9]。

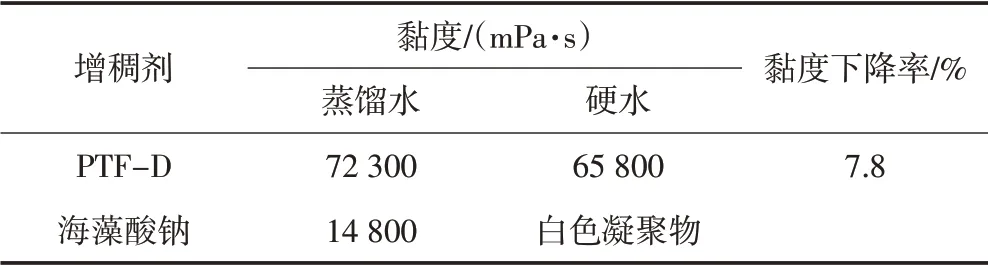

2.3.3 耐硬水性

由表4可知,硬水中的钙、镁离子极大地影响了海藻酸钠的使用,产生的白色凝聚物对应用性能产生了较大的影响。而PTF-D具备更高的耐硬水性,在硬水的作用下黏度仅下降7.8%。因此,根据水质的不同,PTF-D可以选择是否加入络合剂,以确保高黏度。

表4 PTF-D和海藻酸钠耐硬水性比较

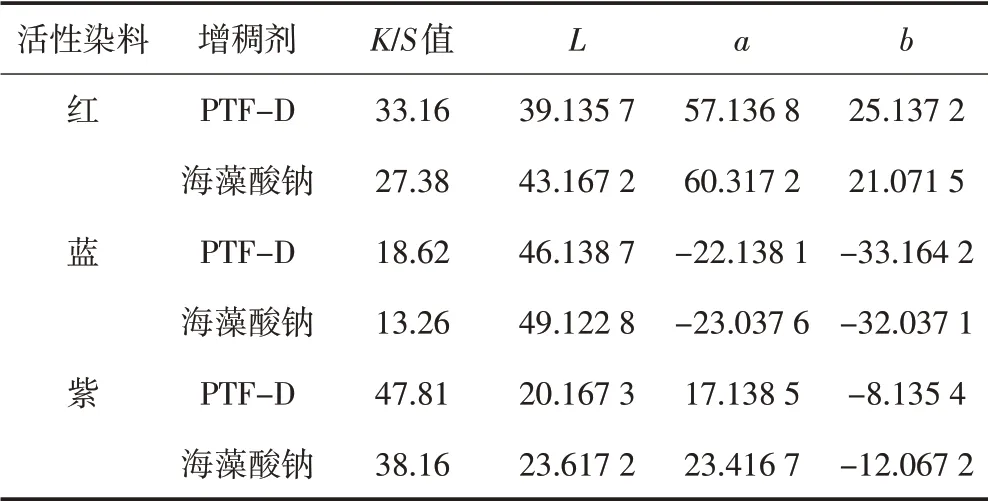

2.3.4 得色量

印花测色数据见表5。

表5 印花测色数据

由表5可知,与海藻酸钠相比,PTF-D应用于活性染料印花能够获得更深的颜色。这主要是因为合成增稠剂网状大分子链上具备密度较大的羧基负电荷,能够有效排斥活性染料。PTF-D的化学惰性促进了活性染料分子与织物上羧基的化学反应,提高了活性染料在织物中的扩散性与染料得色量。

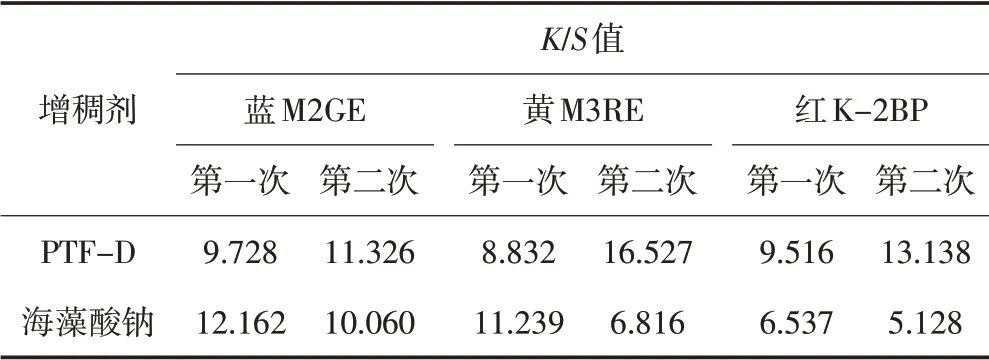

2.3.5 透网性

表面得色量K/S值通常用来衡量印花织物的上色效果。选用100目筛网刮印合成增稠剂PTF-D与海藻酸钠糊。织物总共要进行两次刮印,第一次刮印完成3 min后再进行第二次刮印,洗网(同一时刻蒸洗两块布)。

由表6可知,与海藻酸钠相比,PTF-D的透网性更好。这是由于PTF-D具有较高的结构黏度指数与较小的印花黏度指数,更适用于活性染料印花,而海藻酸钠则更适用于滚筒印花[10]。

表6 透网性

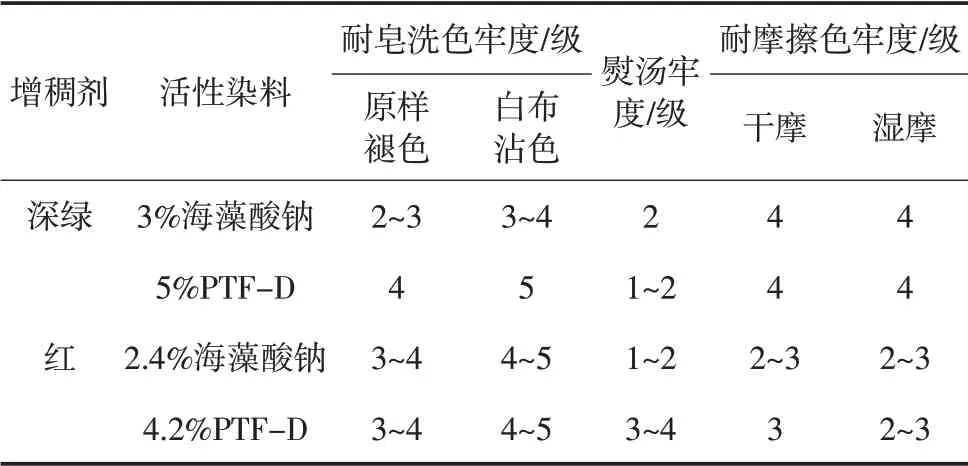

2.3.6 印花色牢度

由表7可知,与海藻酸钠相比,增稠剂PTF-D的印花色牢度无显著差异,均达到GB 3920和GB 3921的印花色牢度要求。

表7 大样印花牢度对比

3 结论

(1)选取PTF-D作为增稠剂时,需要控制碱剂用量,以确保不会对织物得色量产生影响。

(2)与海藻酸钠相比,合成增稠剂PTF-D调浆更为简便,在15 min内就能搅拌成白色浆状,但对电解质比较敏感。因此,控制增稠糊料用量极为重要。

(3)合成增稠剂PTF-D为假塑性流体,具有较高的结构黏度指数与较小的印花黏度指数。在水与小苏打作用下,易制成稠厚的色浆,应用于活性染料平网、圆网印花时,在刮刀的剪切力作用下能迅速变薄,透网性变好。剪切应力决定了印花糊料的黏度与花纹轮廓,在应力消除时能得到精细的线条与理想的印花效果。当印花机停机后糊料不会流出网眼。因而,与海藻酸钠相比更适用于高目数网印。

(4)与海藻酸钠相比,PTF-D的表观得色量高出20%~30%,但是匀染性较差,为了获得最佳的印花效果,可以混合使用两种增稠剂。当PTF-D质量分数为4.0%~5.5%时,PTF-D印花织物具有较高的色牢度。