基于低碳视角的乡村景观设计研究

——以温州盘垟村为例

2019-03-06吴晓华

阮 帅,吴晓华

(浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 临安 311300)

随着全球气候逐渐变暖,气候的变化已成为当前世界各国共同面对的巨大挑战之一,21世纪以来,大量二氧化碳排放而引起的温室效应、极端天气等使得我们不得不走低碳之路来应对气候变化,摆脱社会困境。低碳已经成了社会建设与发展的重要议题。

1 低碳景观的概念

低碳景观(Low Carbon Landscape)是指在景观规划设计、景观材料与设备生产、施工建造和景观维护使用的整个生命周期内,减少能源的消耗,提高能效,降低二氧化碳的排放量[1]。碳足迹是低碳景观中的重要概念,是一种用于测量因消耗能源而产生的二氧化碳对环境影响度的指标,通常用来衡量人工建设对自然环境的影响程度。乡村景观建设每一项都存在碳足迹,而乡村低碳景观的建设就是要通过减少景观建设过程中的能量消耗,提高资源的利用效率,最大程度地降低人工建设的碳足迹[2]。

2 目前乡村景观建设存在的碳排放问题

面对城市环境的不断恶化,越来越多的城市居民走到乡村带动了乡村旅游的发展,从而带动了乡村景观建设,但也造成了乡村景观建设“高碳化”的趋势。目前乡村景观建设模式相对粗放,千篇一律,缺少当地乡村地域特色,人工建设的碳足迹相对较高,修建铺装广场、构筑物已经成为乡村景观建设的首选,硬质景观比例不断增加,应用大量花岗岩等相对城市化的材料,造成了运输、建设过程中碳排放。不注重景观的碳汇功能,绿地比例下降,造成乡村环境破坏,绿地相对零碎无法形成一定的系统。由此可见,目前乡村低碳景观还有许多问题亟待解决。

3 低碳视角下的乡村景观设计策略

3.1 构建乡村生态化自然环境

自然生态系统是具有自我设计和自我维持能力的,场地在长时间的自然作用下会形成新的自然生态群落及其自然资源[3]。乡村自然景区别于城市很主要的一点是乡村具有原有自然基底,村庄往往有大面积农田或者林地,这已经形成了很好的碳汇作用,因此乡村景观设计应让自然调节,使其利用自身的力量恢复和更新原有的生态系统,减少对自然资源的破坏,从而减少景观建设中二氧化碳的排放,降低景观维护的“碳成本”。并应对已破坏的自然景观进行修复,发挥其独特的优势。乡村建筑周围绿地相对零碎,需要缝插针增加绿地,植物配置根据其功能要求,适地适树,更多选用乡土树种,减少大树移栽,选用生态化、多样化的植物群落。在植物规格运用上需合理搭配,减少大规格乔木使用,这些乔木养护时间长,挖掘难度大,运输成本高,在这些过程中会大量消耗能源,导致更多二氧化碳排放。水果采摘是乡村的一大特色,合理开辟水果采摘林既可以提高乡村的旅游经济收入,又能够形成植物景观。因此可根据当地气候、土壤等条件建立葡萄园、杨梅园、橘园等,并选择适应性强、易成活的果树品种,形成果树本身所营造的景观效果。乡村中有大量建筑,垂直绿化是在有限的空间里提高绿量的有效手段,因此应在乡村发展垂直绿化,种植体量适宜的植物,可成为一种独特景观,又能提高碳汇。

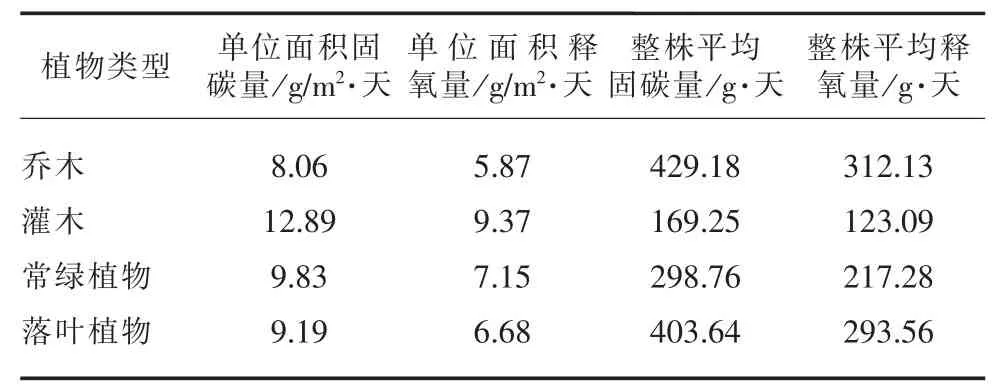

表1 不同植物类型的固碳释氧能力比较(来源:作者自绘)

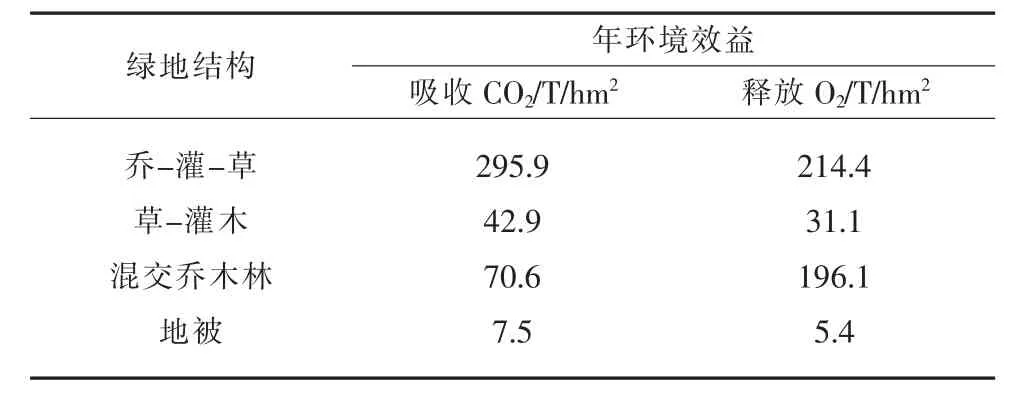

根据科学研究数据表明,由表1可知,由于乔木的冠幅大等原因,碳汇作用强,而灌木相对较低,并且乔木的生长周期更长。在常绿植物与落叶植物搭配选择上,落叶植物碳汇能力更强,常绿植物相对低,因此植物景观设计和营造上需要以乔木为主,落叶植物为主。由表2可知复层结构单位面积固碳效率高,景观效果相对更好,因此在植物搭配上需以乔灌草为主,也可提高植物景观的观赏效果。

表2 绿色单位量及年效益量(来源:作者自绘)

乡村因水而生,因水而兴。水环境是乡村景观重要部分,水环境的打造对于景观游憩、提升碳汇功能尤其重要。村庄水系驳岸采用自然式对于碳汇功能有更好效果,并减少硬质景观,提高观赏效果。水边可采用架空木栈道、廊桥等形式,减少对驳岸的破坏,在水面相对开阔处设置观景平台等,丰富游憩功能。在水边增加水生植物,采用芦苇、千屈菜等乡土水生植物,既野趣、自然,又能更好适应当地环境,净化水质。

3.2 打造乡村道路、水系统

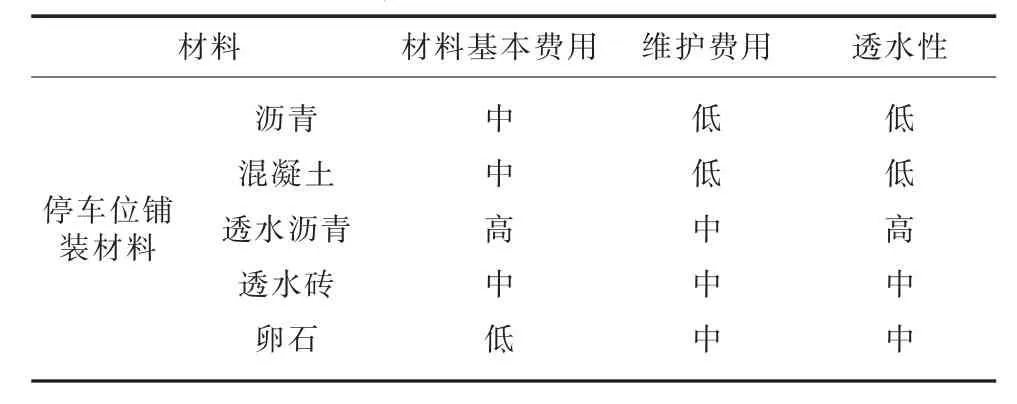

道路作为乡村重要景观系统,需对乡村道路根据不同类型进行分级,将村庄主要道路作为一级道路,将次要道路分为二级道路,将入户道路、木栈道、登山道等作为三级道路。根据道路等级建设道路宽度,如将木栈道宽度定为3m,多则提高了材料使用,增加了碳排放,少则部满足步行要求。为了倡导低碳出行,减少碳足迹,可集中设置停车场,设置交通驿站,设置自行车停放点,减少汽车尾气排放与能源消耗,打造节约型乡村。对其材料的使用,可采用透水铺装、植草格、老石板等乡土、生态材料,提高资源的有效利用。并且结合道路两侧的环境充分考虑道路绿化,种植樱花等行道树,增加道路的固碳效果。在道路材料的选择上,本人根据不同材料以材料基本费用、维护费用和透水性进行综合考虑,由表可知(表3),透水砖、卵石材料成本较低,透水性较好,适合作为乡村道路铺装材料。

3.3 低碳理念下的乡村景观文化表达

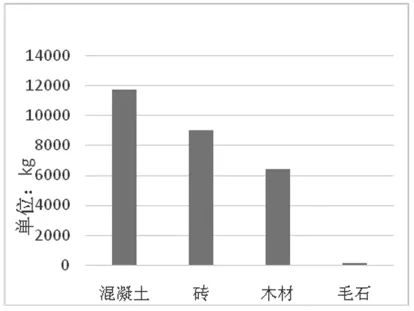

乡村景观具有其独特地域性,只有在充分了解当地环境与文化的下才能更好地弘扬地域文化,而这种文化需要某种形式来展示,例如当地材料、当地技术等运用在小品中,这样才能更好得体现低碳的理念。每个乡村都有其盛产的材料,这些地方材料诠释着当地的文化,与当地的自然环境相协调。因地制宜、就地取材作为中国传统园林设计的原则是体现乡村低碳理念的重要方式。根据相关资料和景观材料生产阶段碳排放计算(表4),本地石材的使用与水泥、青砖、木材等材料的使用相比,碳排放量要低得多。根据运输数据统计(表5),混凝土、木材、砖等材料的平均运输距离在55km以上,而当地开采生产的石材的运输距离极短。因此当地材料的运用可以降低材料的运输成本和工程造价,充分利用地方材料,同时更能与当地环境相融合,能够突出景观可持续理念,也能够体现乡村景观的地域文化特色。收集当地废弃材料再利用,例如将当地砖、瓦、老石板等材料组合重构,运用在景墙、建筑中,并融合当地历史典故等文化,更能符合乡村气质,将当地文化巧妙地传达给游客。

表3 不同类型铺装材料的特点比较(来源:作者自绘)

表4 乡村不同材料生产阶段碳排放量

表5 建筑材料的平均运输距离(来源:作者自绘)

4 低碳视角下温州盘垟村景观设计

4.1 温州盘垟村概况

温州盘垟村位于大罗山景区,村庄内部溪水贯穿,媲美江南水乡;植被种类繁多,大片柳杉林格外壮观,是天然氧吧;气候属亚热带海洋性季风气候区,温暖湿润,日照充足,四季分明。村庄岩石资源丰富,可以说是岩石上的村庄。岩石外形圆润敦厚,无锋芒棱角,形成别具一格的岩石景观。靠山用山,村庄建筑等大量运用自产石材,形成地域特色,因此在景观建设中应充分利用当地资源优势,打造低碳景观,提高乡村环境。

村庄文化底蕴深厚,上个世纪八九十年代以来盘垟村村民们陆续搬离大山,下山去谋生计。石头民居被闲置多年,村庄日渐破败,成为废弃古村。后来,村庄因旅游资源丰富并被其建设成文化创意聚集的隐世秘地,使得隐墅文化成为盘垟村最重要的当地文化。

4.2 温州盘垟村低碳景观设计

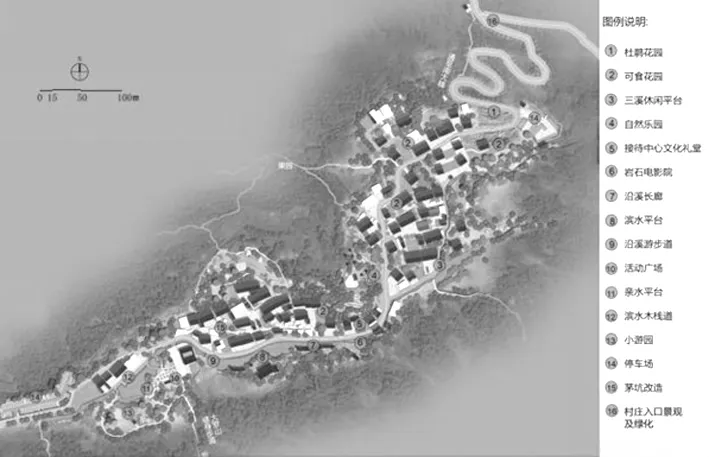

总体布局:

根据设计内容和村庄现状,以低碳的设计理念将盘垟村分为7个功能区。

入口低碳景观区:以低碳的材料进行入口景墙的标识的设计,展示村庄的门户形象,并且起到标识引导的作用。

低碳文化体验区:由低碳特色民宿、低碳图书馆、乐陶社等具有文化创意体验的设施组成,提供游客低碳文化体验。

低碳自然教育区:村庄关于儿童游玩的项目较少,所以在村庄中心柳杉林处设计儿童自然教育区,设计自然乐园,根据山坡地形设置山体滑道,儿童趣味空间。

沿溪低碳游览区:在疏通水系的基础上,将硬质驳岸修复为自然式岩石生态驳岸,营造溪水植物景观,增加木栈道、木平台,供游客休闲游览。

低碳活动休憩区:设计健身步道,提供游客登山健身体验,设置生态小游园等公共服务设施。

低碳果园采摘区:建立水果采摘园,种植适应性强、易成活的瓯柑果树品种,提供游客水果采摘乐趣,又能够形成果园景观,增加村民收入。

低碳林地游憩区:以当地杉树林为自然基地,设置游步道,营造林地低碳游憩体验。

图1 :功能分区图(来源:作者自绘)

图2 总平面图(来源:作者自绘)

4.2.1 利用乡土植物打造自然景观

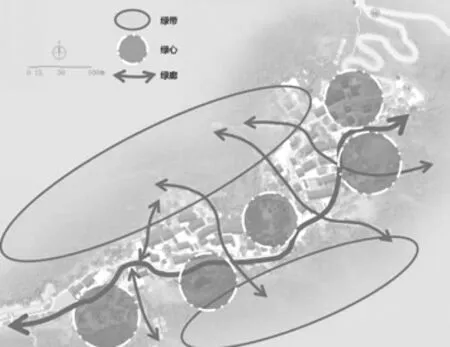

在绿地系统总体布局上,将盘垟村大型公共绿地、苗圃地和滨水空间等是村庄的自然“绿心”,以水系为绿廊串联各个绿心,形成自然生态网络(图3)。

图3 绿地系统结构(来源:作者自绘)

盘垟村在自然景观的处理上采用最小干预原则,在对自然景观的改造过程中,最大程度的保留了原始的绿色生态特征,对部分农耕土地、林地与苗圃地进行了有机的生态修复和梳理,对建筑周边凌乱的空地设计为菜地,见缝插针增加绿地,营造出自然的乡村气息。

在被破坏的山坡上利用块石挡墙形成台地,种植杜鹃花,形成杜鹃花园,既是对植被破坏的山体进行绿化覆盖,增加碳汇能力,又能形成壮观的景观效果。乡土植物不仅适合当地生长环境,减少苗木养护、更换成本,体现乡村景观经济化、节约化,也是当地村民的情感记忆。在温州盘垟村绿地中种植观果树种,可以把盘垟村乡村特色风光展现出来,局部种植枇杷、石榴、香泡、杨梅、梨树、柿树等,不仅能美化景观,收获美味的果实,取得一定的经济效益,同时还可以吸引游客,带动旅游业的发展。在村口节点等公共绿地上种植樟树、柳杉、桂花、黄杨、杜鹃等乡土植物,对其进行合理配置,搭配常绿与开花植物,体现景观艺术性和科学性。

设计对盘垟村新增绿化3520m2,地被以兰花三七、麦冬、白三叶、金鸡菊等乡野地被为主,灌木以春鹃、南天竹、茶梅大花六道木为主,乔木以香樟、水杉、柳杉、枫香为主,局部点缀色叶小乔。其中乔-灌-草配置方式面积2515m2,按表2计算每年可吸收CO274418.85kg。地被配置方式面积1005m2,每年可吸收CO2753.75kg,每年共吸收CO275172.6kg。

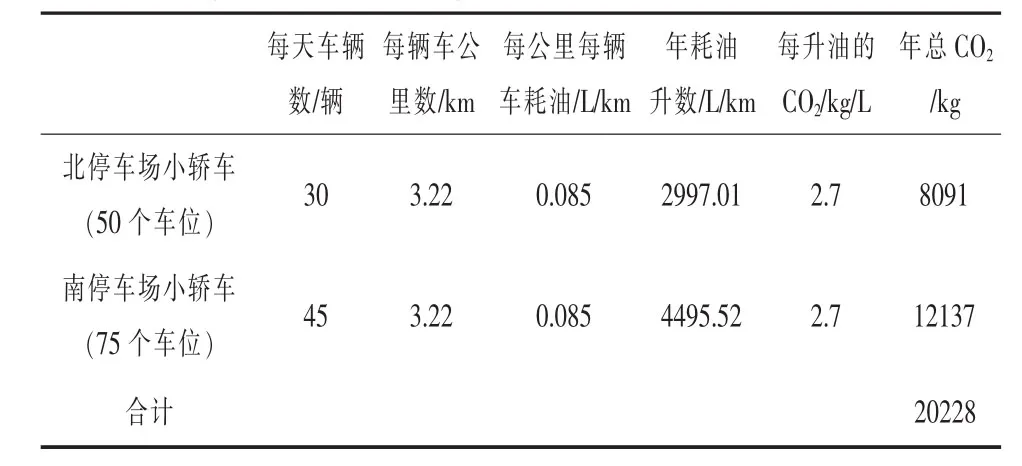

4.2.2 道路与驳岸低碳化设计

道路与驳岸是村庄景观重要部分,方案将盘垟村慢性道路系统分为山林步道、滨水步道、宅间小道,形成慢性网络。村庄以河道为中心,因此两侧布局滨水游步道能够使游人步行能够贯穿整个村庄,并将各个登山步道、宅间道路进行相连,形成低碳的慢性步道网络系统。在设计中尽量保留原有村庄主要道路,将不贯通的道路进行环路建设,避免走回头路。将原有破旧路面和连接村庄登山道重新铺装,将破旧步道设计为1.5m宽度,运用乡村石板材料,体现乡土气息。在乡村建设公共停车场可以有效减少外来车辆排放二氧化碳,鼓励游客采用该公共交通或步行观光,可减少交通工具使用中减少的二氧化碳。设计在盘垟村南北两个入口各自建设1个停车场,北停车设置50个小轿车车位,南停车场设置75个小轿车车位。按平均每天60%停车率计算,停车场减少的外来车辆碳足迹是指游客在村庄内开车过程中消耗汽油所产生的二氧化碳,根据相关资料,汽油产生的二氧化碳排放系数以每升2.7千克计算,小汽车耗油按百公里8.5L计算,由表6计算得出修建停车场每年可减少外来车辆20228kg二氧化碳。

停车场内部进行低碳化设计一方面通过绿化种植以达到碳汇效果,例如树阵式绿化停车场、乔灌式绿化停车场、棚架式停车场都是典型的低碳停车场模式。另外一方面从材料运用减少碳排放,采用植草砖、透水砖等透水材料铺装有助于增加绿化,保护微生物,有利于降低环境破坏,且造价相对低廉,对停车场的低碳化有促进作用。

表6 停车场减少的外来车辆碳足迹计算表(来源:作者自绘)

将村庄内原有硬质驳岸进行自然化改造,打造曲折蜿蜒的岩石生态驳岸,营造溪水植物景观。将村庄西南端的水系进行扩大,设置亲水活动空间,利用防腐木等材料设计木栈道平台,丰富景观层次,体现古朴生态。

4.2.3 就地取材突出当地文化

图4 石屋迷宫设计图(来源:作者自绘)

图5 入口设计效果图(来源:作者自绘)

盘垟村隐墅文化突出,村庄拥有大量风格统一的石屋民宿,基调相对古朴,因此在村庄景观建设上保持古朴原生态的风格,借鉴石屋建筑风格,利用当地石材,设计石屋茶室等,根据现状残留的破败房屋石墙,设计成趣味石屋迷宫(图4),丰富游客的游玩体验项目。在迷宫对面的位置有一处天然大岩石坡,以前村民在此处有播放露天电影的爱好。现将利用此地优势恢复村庄这一文娱活动,设计为岩石电影院,为村民重拾美好浪漫的露天电影活动,为游客丰富乡村旅游的体验活动,增加村庄怀旧情节。自然资源是当地文化的一部分,盘垟村原有柳杉林及其地形优势明显,因此设计儿童自然游乐园,在最高点设置活动平台,平台南北两侧以蜿蜒曲折的林间小路来通至下方,游客可步行至高处的趣味空间游玩;利用高差设计的滑梯连接高处的活动平台和低处的活动广场,高处的活动平台西侧还设置了趣味游戏场所供儿童玩耍,有红色洞穴、淘气堡等游戏设施。节点设计提取村庄本身的创意元素和石头民居建筑元素,将破旧工业齿轮等组合设计,并利用锈板等低碳新型材料,建成特色景墙(图5)。设计将宅前屋后放置景观小品,例如彩色轮胎、破旧自行车等,与每一幢乡村民宿的主题风格相符,做成美丽宅前屋后。将当地破旧建筑中的青砖等材料收集设计成标识标牌,坐凳、栏杆结合青砖、当地石材等元素多处细节注重乡村特色表达,使乡村的文化表达具有统一性。

5 结语

随着温室效应加重,利用低碳理念对乡村景观进行设计符合当今乡村发展趋势,是应对全球环境恶化,降低全球碳排放的必要举措,对带动乡村环境优化,提高乡村旅游发展具有重要意义。乡村景观设计中需以自然环境合理发展为发展为依据,充分根据乡村特点采用低碳方式才能打造出可持续发展的美丽乡村。