3D打印骨折模型在肱骨远端C型骨折中的应用

2019-03-05张忠岩李玉波王瑜石立涛金宇杨小华

张忠岩,李玉波,王瑜,石立涛,金宇,杨小华

(承德医学院附属医院,河北 承德 067000)

肱骨远端C型骨折在全身骨折中发病率较高,占全身骨折的1%,肱骨骨折的30%,属于关节内骨折[1]。其常累及双柱,保守治疗效果差,手术治疗已达成共识。由于肘关节覆盖的肌肉、血管及神经较多,复杂的关节面及干骺端粉碎骨折难以闭合复位。即使切开手术,复位和固定也较困难,导致部分关节功能恢复不理想。目前术前对骨折的了解大多来自X射线片、CT或三维重建,很难对骨折整体情况完整显示[2-3],多数情况下需要术中探查,再决定手术方式。3D打印技术在骨科领域应用越来越广泛,打印出部位实物模型及导航模板指导个性化手术逐步应用于临床[4-5],3D打印可帮助医生了解患者骨折部位、类型及移位程度,对病情做明确的评估;另外可根据模型,用不同术方法进行术前模拟手术,制定个体化手术方案,使手术更为精确。本院采用3D打印技术打印骨折模型结合双侧锁定钛板治疗肱骨远端骨折患者27例,取得满意的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年1月—2017年1月承德医学院附属医院收治的手术治疗肱骨远端C型骨折患者59例作为研究对象,根据患者自愿原则进行分组。其中,27例选择采用3D打印技术打印骨折实物模型辅助手术操作作为3D打印组,32例常规手术组按照传统方法进行手术作为传统手术组。3D打印组:男性17例,女性10例;年龄18~75岁,平均(42.4±18.1)岁;左侧16例,右侧11例;按照AO/OTA分型,C1 8例,C2 6 例,C1 3 例 ;受伤时间 3 ~ 14 d,平均 7.2 d ;合并伤6例。传统手术组:男性19例,女性13例;年龄21~76岁,平均(41.8±17.6)岁;左侧17例,右侧15例;按照AO/OTA分型,C1 11例,C2 9例,C12例;受伤时间3~13 d,平均7.4 d;合并伤9例。排除标准:①合并严重心、肺、脑等多器官疾病,无法耐受手术治;②合并同侧上肢血管、神经损伤;③因开放性骨折导致感染;④多发伤、失血性休克无法纠正导致死亡;⑤随访资料不完整或患者依从性较差。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 术前准备

入院后给予石膏固定,患肢制动,消肿止痛对症治疗,完善相关检查,年龄<60岁常规行心脏彩超检查,术前常规行肘关节正侧位、CT三维重建检查。

3D数据采集:三维图像的构建及三维打印技术采用64排CT平扫数据(层距0.5 mm),电压120 kV,电流150 mA,导入三维重建软件Mimics,对Mimocs断层图像编辑完成后,以STL的格式输入到3D打印机,调整打印方位,就可以打印出实体模型进行手术设计。在体外选择合适型号的钢板,对个体差异进行钢板适度塑型,确定内固定物与骨折块贴附良好及同时用螺钉进行骨折的固定,记录手术所选钢板型号和螺钉数目、长度、位置、方向及角度等数据,将塑型的钢板及螺钉送手术室消毒备用。

1.3 手术方法

以肱骨远端C3型骨折为例,麻醉后患者侧卧位,自肘关节后正中切口,至尺骨鹰嘴下逐层切开。首先于尺神经沟游离并保护尺神经,牵向内侧,显露肱尺关节后侧,切开关节囊,找到半月切迹裸区,行尺骨鹰嘴V型截骨,将尺骨鹰嘴断端连同肱三头肌牵向近侧,显露骨折端,肱骨髁间骨质粉碎,有多条骨折线及数枚骨折块,关节面不平整,肘关节失去正常对位关系,清理骨折端后,依据3D模型骨折情况进行复位,复位满意后,用数枚克氏针固定骨折断端,将C型骨折变为A型,肱骨远端后外侧及内侧根据术前计划塑型放置2枚钛板,如关节面固定不稳定,用1、2枚空心螺钉固定,再次透视;见关节面平整,用一枚钛板或克氏针张力带固定尺骨鹰嘴骨折断端,被动活动良好,无异常活动,将尺神经前置,留置2枚引流管,逐层缝合后,关闭创口。

1.4 术后处理

患肢抬高有利于消肿,采用三角巾悬吊或石膏托固定,术后患者进行肌肉等长收缩锻炼,6周后根据骨折愈合情况逐步进行抗阻力锻炼。术后3个月复查1次/月,术后3~12个月复查1次/2个月。

1.5 术后随访及评价

术后3个月记录按照Mayo评分从疼痛、活动度、稳定性及生活功能4方面进行功能评估,满分100分:90~100为优;75~89分为良;60~74为可;<60为差,评价肘关节功能。测量术后6个月肘关节活动度。记录所有患者手术时间、透视次数、术中出血量、术后骨折愈合时间及术后并发症发生率。

1.6 统计学方法

数据分析采用SPSS 19.0统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验,计数资料以率(%)表示,比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

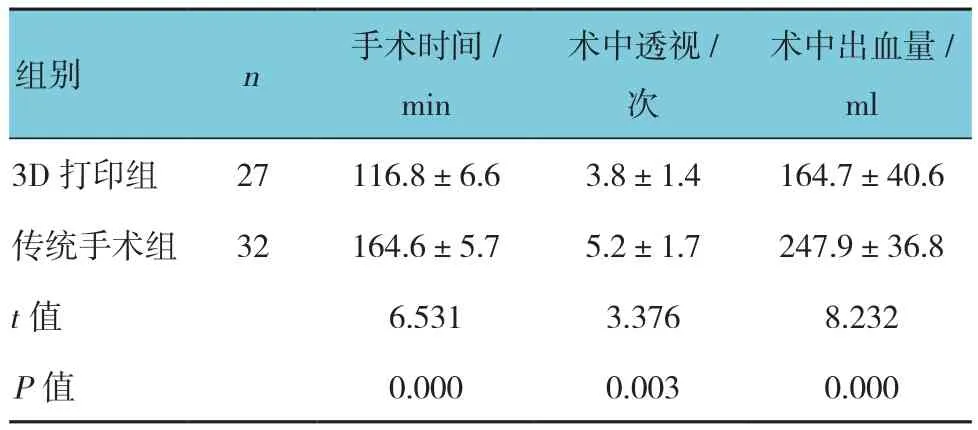

2.1 两组手术时间、术中透视次数及术中出血量比较

两组手术时间、术中透视次数及术中出血量比较,差异有统计学意义(P<0.05);3D打印组手术时间、术中透视次数及术中出血量低于传统手术组。见表1。

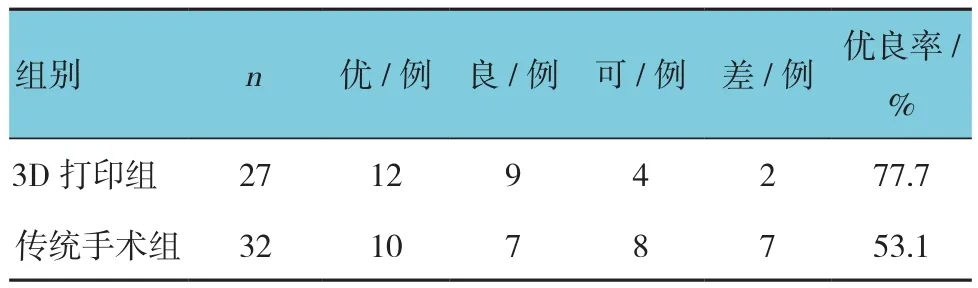

2.2 两组术后3个月Mayo评分比较

两组术后3个月Mayo评分比较,差异有统计学意义(χ2=3.882,P=0.049);3D打印组术后3个月Mayo评分优于传统手术组。见表2。

表1 两组手术时间、术中透视次数及术中出血量比较(±s)

表1 两组手术时间、术中透视次数及术中出血量比较(±s)

术中出血量/ml 3D 打印组 27 116.8±6.6 3.8±1.4 164.7±40.6传统手术组 32 164.6±5.7 5.2±1.7 247.9±36.8 t值 6.531 3.376 8.232 P值 0.000 0.003 0.000组别 n 手术时间/min术中透视/次

表2 两组术后3个月Mayo评分比较

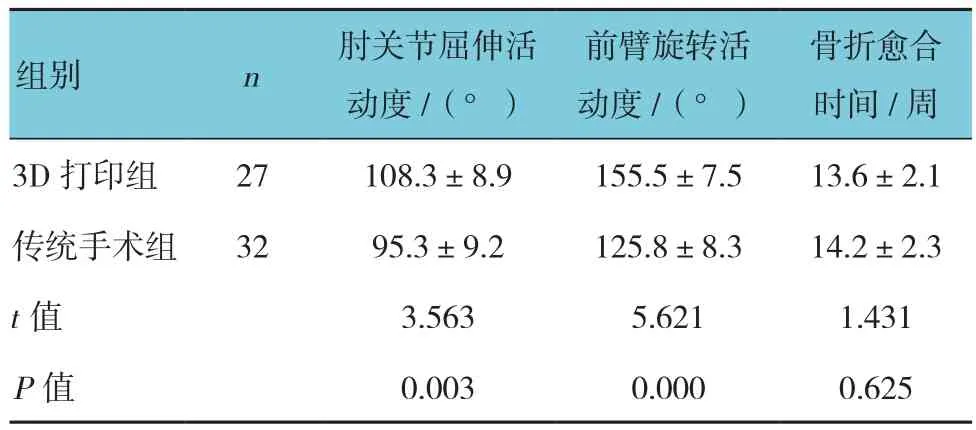

2.3 两组术后6个月关节活动度及骨折愈合时间比较

两组术后6个月关节活动度及骨折愈合时间比较,差异有统计学意义(P<0.05);3D打印组术后6个月关节活动度优于传统手术组,而骨折愈合时间早于传统手术组。见表3。

2.4 两组手术并发症发生率比较

两组手术并发症发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.481,P=0.488);3D打印组手术并发症发生率低于传统手术组。见表4。

2.5 病例情况

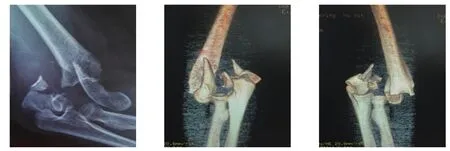

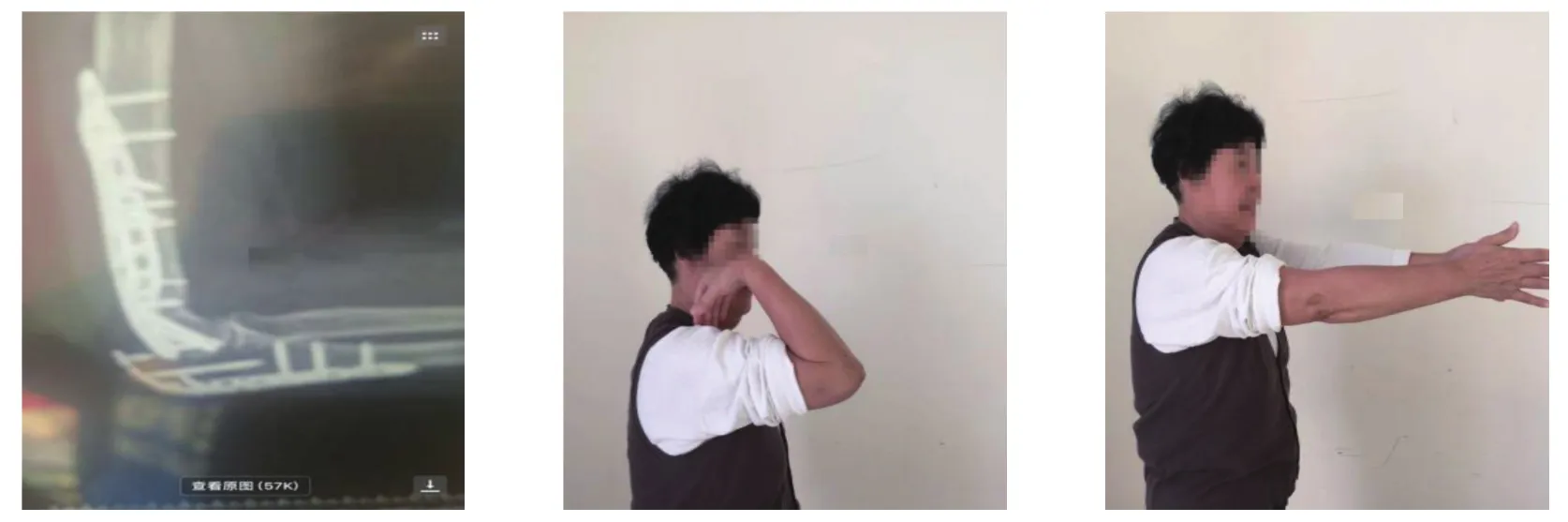

患者女性,63岁,摔伤致右肘疼痛,活动受限2 h入院。诊断:右侧肱骨远端AO-C3型骨折,术前行X射线、三维重建检查,3D打印图片及术前模拟复位固定;患者术后第2天及术后半年复查X射线显示,术后半年肘关节功能屈伸活动良好。见图1~4。

表3 两组术后6个月关节活动度及骨折愈合时间比较(±s)

表3 两组术后6个月关节活动度及骨折愈合时间比较(±s)

骨折愈合时间/周3D 打印组 27 108.3±8.9 155.5±7.5 13.6±2.1传统手术组 32 95.3±9.2 125.8±8.3 14.2±2.3 t值 3.563 5.621 1.431 P值 0.003 0.000 0.625组别 n 肘关节屈伸活动度/(°)前臂旋转活动度/(°)

表4 两组手术并发症发生率比较

图1 右侧肱骨A0-C3型骨折

图2 术前X射线三维重建

图3 3D打印图片及术前模拟复位固定

图4 恢复情况

3 讨论

肱骨远端C型骨折是肘关节严重创伤,常合并干骺端及关节面粉碎、压缩缺损或神经血管损伤。骨折端不易坚强固定,术后常常有畸形愈合,骨折不愈合、对位及对线不佳等并发症[6]。肱骨远端骨折后,怎样获得功能良好且无痛的肘关节,最重要的是重建关节面的解剖结构,恢复肱骨远端的三角形框架结构。如果早期固定稳定,便可以进行全面的康复锻炼。肱骨远端骨折多合并老年骨质疏松、骨量低下,螺钉与钢板之间的稳定性很容易发生改变,临床既要达到骨折愈合,又要获得关节的灵活性,其是治疗的难点。笔者更倾向锁定双钢板固定,锁定钢板能牢固固定骨折块,且可更好的进行骨折端重建,提供坚强固定有利于早期功能锻炼,疗效改善,其已逐步成为治疗肱骨远端C型骨折标准手术方式[7-8]。

传统的X射线及CT平扫受角度或骨块重叠干扰,难以确定骨折的移位方向、压缩,特别是关节周围粉碎骨折。尽管CT三维重建可多角度观察骨折走向,但也是二维平面显示,术中医师只能根据记忆的三维模型进行复位[9],受术者的临床经验及操作技巧限制,学习曲线较长。3D打印技术是采用数字模型,应用粉末状或液体的塑料或金属的可黏合材料,通过逐层打印方式构建实物模型的技术[10]。医生能在术中任意角度观察骨折的3D打印实体模型,有助于对骨折部位做出最准确的评估,制定科学合理的治疗方案。在膝、肩、肘及骨盆等关节周围复杂的骨科手术领域,3D打印应用越来越广泛,取得很好的临床效果,3D打印技术为现实手术及虚拟手术架设一座桥梁。官建中报道[11]在发育性髋关节脱位的患者中实用3D打印技术进行治疗,精确制定手术计划、模拟手术,取得很好的临床效果。吴新宝报道[12]利用3D打印技术制作陈旧性骨盆骨折模型,在骨盆模型进行截骨、复位标记、内固定物塑型,手术顺利完成,达到预期目标。本研究比较传统手术与应用3D打印技术打印骨折模型治疗肱骨远端骨折肱骨远端C型骨折,传统手术常规行X射线、三维CT检查,行传统手术方式,3D组打印3D骨折部位模型模拟手术,手术按照术前设计方案实施。本研究发现,3D打印组和常规手术组比较,手术时间、术中透视次数、术中出血量减少,这和术前精准设计密切相关。术中按照术前计划实施,肘关节功能也优于常规手术组,3D组更少的剥离软组织,解剖复位的概率更高,术后可以更早的功能锻炼避免关节僵硬。在骨折愈合时间及术后并发症方面,两组差异不大,可能与研究样病例较少有关,存在一定局限性。

笔者认为,3D打印组与常规的手术组有以下优势:①3D打印技术打印出1∶1实物模型,可让医生直观、立体、更全面了解骨折走向,骨折块大小,压缩骨质的缺损程度,在模型上直接测量。同时患者也可通过对骨折模型对自己病情有充分认识,有利于医患沟通,提高患者依从性,对提升患者满意度方面有积极影响[13-14];②手术中常常遇到内固定物材料与骨面贴附不理想或螺钉角度不佳,需要术中多次塑形或调节螺钉方向,才能达到合适位置。在3D模型基础上,进行骨折复位,钛板塑形,术中钛板可完美贴附于复位后骨折端,且确定钛板及螺钉合适的位置、角度、长短,条件允许情况下可打印出个体化的钢板及螺钉[15-16]。由于术前精确设计,充分了解骨折块之间关系、有助于术中减少过多软组织剥离并且保护皮肤血供,简便手术过程,预手术节约手术时间及软组织暴露,减少出血量及术中需要透视时间;③由于术中血管、神经、肌肉或软组织遮挡,视野有限,特别是复位关节面粉碎骨折操作难度大,术前可以根据模型对骨折块及周围解剖进行标识,有助于术中内置物放置及骨折的解剖复位。陈克[17]在治疗跟骨骨折中,对跟骰关节、载距突、跟骨结节为定位锚点,进行内置物裁剪,复位,植骨,取得很好的临床效果;④如术中需植骨,术前可在数字模型基础上准确获得骨缺损量,只靠临床经验植骨可能有一定偏差。笔者在3D打印组有2例C3型肱骨小头、肱骨滑车粉碎严重、无法修复,在3D模型辅助下,明确骨质缺损大小、形状,进行关节面测量,术中取髂骨进行关节面重建,手术时间明显缩短,取得很好临床效果。

3D打印优点较传统手术优势明显,但也存在一定局限性:①费用昂贵,特别是复杂骨折需个体化定制内植物,在基层医院甚至绝大部分难以普及;②由于打印出实体骨骼模型,脱离肌肉、血管、神经等软组织,且打印精准度上受关节软骨的影响仍需要提升[18],在实际术中操作存在一定局限性;③从患者完善三维重建等相关资料到打印模型,3D打印花费时间较长,不适应于急诊手术;④现有比较成熟的3D打印材料种类有塑料、陶瓷、金属等,无法满足临床医生的所有要求,特殊用途的材料如羟基磷灰石、透明质酸等具有组织相容性和安全性的生物材料有待于进一步研究。

综上所述,应用3D打印骨折模型辅助治疗复杂的肱骨髁间骨折较传统方式优势明显,其不仅节约手术时间,减少出血量,在术后关节功能恢复上疗效更佳。虽然3D打印存在一些不足,但随着技术改进,打印效率不断提高,在未来的骨科领域中,会应用越来越广泛。