《黄帝内经》浅刺法探析

2019-02-28余楚岚易玮

余楚岚, 易玮

(广州中医药大学针灸康复临床医学院,广东广州 510006)

浅刺法,顾名思义,指的是针刺部位较浅的针法,具有针刺深度较浅、针刺刺激量较小的特点。浅刺法素有渊源,最早的相关论著即为《黄帝内经》(简称《内经》)。在《灵枢·官针》之中,虽未明确浅刺之义,但细致地论述了与浅刺法相关的理解与思考,并率先提出“五刺法”,其中以“浮刺”、“毛刺”、“扬刺”三刺补充浅刺法之理论。其次,《灵枢·九针十二原》更是直言应以“鑱针”、“毫针”为浅刺法之针具。纵观古籍,浅刺法在针刺刺法中占有一席之地。浅刺法之所以能历经各代医家的探讨研究,依旧被大量应用于临床的原因,当因其独特的治疗效果。《素问·刺要论》[1]曰:“病有浮沉,刺有浅深,各至其理,无过其道”。时至今日,浅刺法更是进一步发展,如皮内针[2]、耳针、梅花针等,广泛应用于临床。为发掘传统针法中浅刺法的学术精华,现探讨简述如下,以期为临床进一步运用浅刺法提供理论依据。

1 气之通路

“气行脉中”。人体之精密,五脏六腑、筋肉皮骨之紧密相连,全身精、气、血、津液之交通流转,当依赖于经络系统。经络系统,概括而言,是以经络为主体脉络,并由十二经筋、十二皮部等多部以分散联络而形成的一个网状通路。浅刺法所刺之位,当为皮肤、皮下之所,其部位于经络系统中,应为皮部及络脉之末端。遍观经络学说之言,浅刺之法,刺则以网络之细微支点,如皮部、孙络等端点微循环,循经络系统的通路,直达病所。从点破面,当为其理[3]。

1.1刺十二皮部,运其刺卫之功

皮部理论首见于《内经》。《素问》曰:“凡十二经络脉者,皮之部也”,故曰十二皮部[4]。故名皮部,其当散布全身肌肤,居于人体浅层,予网络中分属四处,系经络系统之端;又因究其本源,当从属十二经脉,为经气布散之所,自经循络至皮部,经气外放于肌肤腠理,与全身气血相通。综上而言,十二皮部理应具备诊察疾病、助正御邪之功效[5]。十二皮部,当为经络之出入口,当外邪入侵,凭借着“皮—络—经—腑—脏”的经络系统通路层次,逐层深入,首见外邪中病于皮部,逐层深入传变而达于脏腑之内。此时治之,当反其道而行,循其同等通路,而浅刺法所选用之针具,因刺法部位较浅,针具长度亦相应变短,其作用层次以皮内及皮下,其功效机理,当与十二皮部相应。浅刺之法,首刺十二皮部,实其所防其变,堵病所之出入,先断邪之后路;继而得气,循经络系统,激发全身经气,从层层通路交汇,祛邪外出。浅刺以循径而入,效达病所,机理条理分明,功效自现[6]。

皮内及皮下,当为人身之屏障,护卫于外。卫气者,为言护卫周身,与十二皮部相仿[7]。卫之慓疾为气,当于脉中而不能入脉,散于体表腠理,其部位与十二皮部相复合[8]。由此解之,皮部应为卫气存留的部位,两者共襄卫外之大计。但凡起病,首辨其营卫之理。病多从外邪而入,侵袭皮肉,浸淫筋脉,乱营卫之顺逆,取病重于机体。浅刺之法,刺其皮肉之间,循其气之分类,应为刺卫之功[9]。浅刺法可以通过针刺激皮肤或皮下,激发卫气,使卫气聚集到病邪侵入之处,从而发挥驱邪外出的作用,同时濡养全身皮肤、肌肉,增强机体的抗邪能力,达到抗外邪、护肌表的目的。

1.2刺孙络,调气血循行

“孙络”,初见于《灵枢·脈度》[10]。孙者,细小也。孙络即为细小的脉络。在经络系统中,经脉为主干,继而横别为络脉,逐层络中从系—缠—孙形成分支,最终形成网络系统[11]。凡路之通,病邪凑之[12],正如《素问·调经论篇》中提到:“风雨之伤人也,先客于皮肤,传入于孙脉,孙脉满则传入于络脉”。而五脏气血生,循络脉分支,至孙络而别,出于体表,终注于俞,形成自内而外交通气血的通路。正邪相对,或退或进。《内经》曾总结如[13]:“脉色青则寒且痛”;“赤则有热”;“胃中有寒,则手鱼际之络多青”;“胃中有热,则鱼际之络赤”;“其青而小短者,少气也”,其正谓病位所在。脉之见者,皆络脉也,察孙络之现,诊病邪之位。而通过浅刺孙络,更可以通过刺激络脉之端,继发经络系统内经气循行。

《灵枢·痈疽》中记载:“中焦出气如露,上注谿谷,而渗孙脉,津液和调,变化而赤为血。血和则孙脉先满溢,乃注于络脉,皆盈,乃注于经脉,阴阳已张,因息乃行”,可见,孙络与气血循行密切相关[14]。孙络当为营气灌注循行于经络系统的源头,其应当连中焦及经络。而遵《素问·痿论篇》道:“冲脉者,经脉之海也,主渗灌谿谷”,谿谷为孙络之角[15]。冲脉作为经水之海,属经气循行汇集之处。综上气血循环可汇聚如环,继孙络循经络之道,自络汇经,终于冲海,并自经海分渗入孙脉。其中,孙络作为气血循环之起点与终点,明确其于运行气血循行之中的重要性。浅刺孙络,以其调气血之起止,可从根源上着眼机体之气血的分布。

2 气机之枢纽

《灵枢·刺节真邪》曰[16]:“用针之类,在于调气”,《灵枢·终始》更有载之:“凡刺之道,气调而止”。所谓调气,指的是调节脏腑经络之气的偏盛偏衰。论针之道,在于明机。针刺不当以针法刺激量为度,反以四两拨千斤之势,精巧破局。浅刺法之效,是其通过细微的刺激,轻巧拨动机体气机之枢纽,有余者泻之,不足者补之,达到阴平阳秘的状态。

2.1予门轴润滑,关阖枢相应

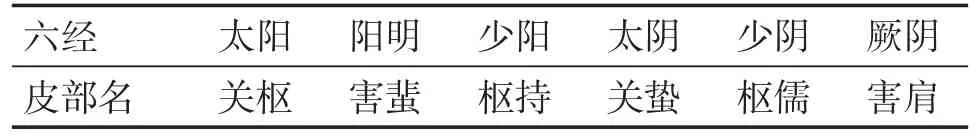

以“上下同法”,古人循经络分布,以阴阳属性,合十二经脉之皮部为六部皮部,分设专名关、阖、枢,分代三阴三阳,见表1。

表1 六经皮部名Table 1 Names of cutaneous region of the six meridians

《说文解字》中对于关阖枢之定义,均与门相关。关者,以木横持门户也,当为门栓;阖者,门扉也,当为门板;枢者,户枢也,当为门轴。遵其名,释其义,三者合而为一,又称为门系统。正如王冰注言[17]:“夫关者,所以司动静之基,阖者,所以执禁固之权;枢者,所以主动转之微。”形象地说明了关阖枢之用。门即具其离合之功。循杨上善[18]所云:“别为三阴三阳,推之可万,故为离也;唯一阴一阳,故为合也。”因其具备门之象,关阖枢即可称为人体经气出入之所,可运行气血、协调阴阳、抵御外邪、护卫机体。

缘关阖枢分于阴阳两系,论其平衡,当以阴阳同一也。若门扉流畅,随气之循行,时开时闭,气调而体健。然若门扉卡顿,开阖失司,卫气不得外护,营气外泄内虚,则腠理疏松,邪即趁机而入。考杨上善注《太素》之义,当关者太阳经不达,久则气息留滞,行止无度,筋骨失于濡养,而出现筋软骨摇也。当阖者阳明经不纳,营气外泄,内无后天充盈,先天耗尽,骨肉无明,而出现肉败骨动也。当枢者少阳经不转,真气不达,营气不纳,气不在其位,功不达其效,人即衰败也。因此,若出现轴败而乱,阴阳失调,门失其功,即成“折关、败枢、开阖而走”之病象[20],祸由此生。此时治其疾,不应以强推以开关门户,而应梳理其轴,润其左右,促正气循行恢复,以此抗邪。浅刺之法,虽刺激量小,然其巧妙刺于关阖枢之部,恰如门轴上油,所需润滑之度不透其门、不流于地,却可活动门扉,沟通人体阴阳表里,促使气机出入升降于表里上下之间,达到祛邪扶正的目的。

3 结语

浅刺法,能够通过针刺皮内、皮下,给予一个相对微弱的刺激,调整气机枢纽,并经过穴位—经络系统的通路,刺十二皮部,运其刺卫之功,刺孙络,调气血循行,达到“疏其血气,令其条达”的功效,从而调整人体脏腑功能,达到祛邪扶正的目的。浅刺法的临床运用病证范围广泛,尤其是针对久治不愈的慢性病证尤为起效。而因其浅刺,部位浅而痛楚小,予患者的心理压力亦相应减少,适合临床应用治疗。随着当前无痛医疗的倡行与普及,相信浅刺法必将越来越广泛地应用于临床,并进一步开发出如梅花针、皮内针等多种特色中医治疗方法[21]。