长天征雁

——记苏昆名家柳继雁

2019-02-21江棘

江 棘

中国人民大学文学院

提起今天仍健在的“国宝级”昆曲大师和传承人,人们总会像对“暗语”那样,说出江苏“继”字辈、浙江“世”字辈、上海“昆大班”等一个个令外行不解,知者却如雷贯耳的名词。柳继雁便是中华人民共和国成立后江苏集中招收、培养的第一代苏剧昆曲传人“继”字辈中的一员。她20岁方入昆曲之门,既是“继”字辈中的大姐,又是已错过最佳学龄的“小学生”。心性沉静的她以超常的勤奋和对艺术的热爱,克服种种困难,成为半个多世纪以来苏州昆曲舞台表演与传承的绝对中坚,也是最有说服力的见证人之一。人如其名,长空雁叫,虽不争那份热闹喧嚷,却嘹呖清晰,声声送听。

苏、昆两翼,新雁初啼

1955年,地地道道的苏州姑娘柳月珍20岁了。因父亲多病,家境困难,即便是家里四个子女中的“老小”,此时的柳月珍也已经停学打工多年。在捡茶叶补贴家用的艰辛生活缝隙,找各种机会去开明戏院蹭戏看,加入地区组织的文化馆宣传队,为婚姻法、民主选举、抗美援朝作讲解宣传……成了这个女孩最期待最振奋的时刻。因缘际会,就在这一年,她迎来了人生中最重要的一个机会:苏州市文化处(即后来的苏州市文化局)将招考苏剧昆曲学员,充实到1951年成立于上海、1953年落户于苏州的民锋苏剧团中。这是中华人民共和国成立后苏州第一次招收苏、昆剧接班人,且又是“国家出面”的官方招考。此时的柳月珍亟需得到工作机会,看过一肚子京剧、越剧、沪剧,独独没有看过昆曲的她本想报考评弹,却最终迈进了昆曲的大门,主工五旦兼正旦。而根据钱璎、顾笃璜等相关主管负责人希望苏剧、昆曲事业得到“继承弘扬”的美好愿景,效法昆曲“传”字辈老艺人的命名法,本期录取的10名学员皆以“继”字排行,分别是:姚继荪、董继浩、吴继心、潘继雯、吴继月、姚继焜、高继荣、张继霖、周继康,柳月珍从此有了一个别有韵致的新名字——柳继雁。

所谓“继”字辈,当然并不仅仅是这10个人,其命名也始于更早的1953年冬天。从时间上来说真正的“继”字辈一期,是自1951年到1953年间加入民锋苏剧团的朱继圆、丁继兰、华继韵、郎继凌、张继青等6人,她们此时还只是苏剧演员,其中张继青、华继韵、郎继凌等人都是出自苏滩老艺人之家。而在柳继雁这批集中招考的10名“继”字辈之后,剧团又招考过两三批,加之数年间零星收入者,今日昆曲“继”字辈名录中,共有43人。

虽然是新学员,但是柳继雁与更早进入剧团的苏剧“继”字辈相比,职业演出经验无疑是缺乏的;而和其他招考入团的“继”字辈相比,从小喜欢文艺、看过不少戏也有业余演出经验的她虽然理解力更强,但是20岁,显然已经不是适合进科班从头学起的年龄。作为“继”字辈中的大姐,柳继雁无比珍惜这来之不易的工作机会,满怀热情加班苦练。凌晨4、5点,别人还在睡觉,她就爬起来练第一遍功,等到大家都起来练功了,便开始与大家一起练第二遍。等到可以边学边演“跑码头”的时候,她把剧团到外地演出放假的时间都拿来练功默戏,因为练“私功”的事,还曾受到过剧团共青团组织“集体观念不强”的批评。单纯地相信着笨鸟先飞的柳继雁,经过一个个勤奋用功的日日夜夜,羽翼日渐丰盈。

与同一代的昆曲“世”字辈、“昆大班”等演员群体相比,“继”字辈最大的特色就是苏、昆兼学兼演。苏剧是苏州地区“地产”的年轻剧种,前身是苏滩,总体属于南词、滩簧系统,原先只有坐唱,20世纪二三十年代以来,逐渐出现化妆演唱和戏剧化演出。苏剧长于唱念,甜糯清新,婉转动听。朱国梁等人于1948年成立的国风苏剧团,以及“继”字辈所在的民锋苏剧团,是最有影响力的苏剧演出团体。当时的苏剧虽然在江南一带为老百姓喜闻乐见,比起早已和寡式微的昆曲,演出市场要大得多,但在艺术上却存在着严重的短板。老艺人们长期坐唱,曲意声情自不必说,生活阅历的丰富也让她们有足够的理解力进入人物并塑造人物,但是因为缺乏规范的身段程式和技巧训练,在唱念好听、表演入戏之外,她们的舞台呈现比较随意,距离戏曲表现还有一定距离,有时更近于话剧。民锋苏剧团1951年成立后,也在不断寻求艺术上的精进,例如排演第一个大戏《李香君》时,就请到了剧团主要演员庄再春的舅公、著名的话剧和电影导演应云卫做导演,为剧团带来了导演制。同时,因为苏剧的剧本来源与昆曲剧目有大量交集,因此无论是杭州的国风苏剧团还是民锋苏剧团,都意识到在艺术和技术上以规范整饬的昆曲为学习对象,最为合适。由此也带出了一句著名的话,那就是“艺术上以昆养苏、经济上以苏养昆”。在这样的方针指导下,1956年民锋苏剧团短暂改名为苏州市苏剧团后,旋而定名为江苏省苏昆剧团,而苏、昆兼学兼演也就成了“继”字辈的培养方案。在他们的老师中,除了昆曲的前辈演员和知名曲友,还多了朱筱峰、华和笙、吴兰英、庄再春、蒋玉芳等苏剧前辈演员和“老阿姨”们。剧团的构成上,形成由“老阿姨”庄再春、蒋玉芳两个主角挑一个团,另两个团由“继”字辈为主力的三团建制,柳继雁属于二团。

提到“继”字辈的培养,就不得不提担任招考负责人和剧团管理者的顾笃璜,以及他的新思路。顾笃璜本是名门世家子弟,解放前便加入中共地下党,时任苏州文化局副局长,兼管江苏省苏昆剧团的艺术工作,实际上担任的是总导演之职。柳继雁等学员称呼顾笃璜为顾老师,对年纪并不比自己大多少的顾老师又爱又敬又怕,既喜欢听他讲戏、分析人物,觉得听一次便提高一次,又怕他严厉不讲情面的批评。柳继雁印象最深的是顾老师在政治和艺术双方面的理论素养。她还记得刚一进团顾老师给他们上的第一课——学习《在延安文艺座谈会上的讲话》,舞台也是战场,文艺就是手中枪。她在顾老师的教学、管理中见识到了既传承深厚、又丰富多元的昆曲传统。昆曲是文人气的,因此剧团安排沈晓春等文化教员和当时的大学生教他们诗词、书画。柳继雁因家境困难,只勉强读完小学,相比其他“继”字辈学员文化底子更弱些,排演《长生殿》时,顾老师便专门指定沈晓春老师单独辅导柳继雁的文化课,为她讲解唐诗,柳继雁从唐诗的女子形象描画中获益不少。昆曲历来有清工与戏工之分,无论是尤彩云、曾长生、汪双全、俞锡侯、吴仲培、吴秀松、沈金熹、宁宗元等“继”字辈的专任老师,还是贝晋眉、宋选之、宋衡之、丁鞠初、吴迪刚、徐凌云、徐子权、徐韶九、俞振飞、沈传芷、沈传锟、倪传钺、邵传镛、朱传茗、张传芳、郑传鉴、华传浩、王传淞、周传瑛、薛传钢、姚传芗、方传芸、周传沧、吕传洪等一大批曾经到团传授的老师,汇聚了当时最著名的曲家、堂名、拍先、老艺人和艺术家,尽显苏州作为南昆发源地之得天独厚,又博彩众长,尤其是延请南昆重要支派宁波昆剧仅存的8位老艺人来团传艺,成为一时佳话。顾笃璜在教学和艺术指导上的开放并包还远不仅此。柳继雁至今仍能清楚记得她们的学习日常:一边是规规矩矩地口传心授,在名曲家俞锡侯老师那里十遍、百遍地用火柴梗记数,不厌其烦练习昆曲唱念咬字技法;而另一边,顾老师还带着他们学习斯坦尼斯拉夫斯基的表演理论,教导他们如何体验人物,观察生活,避免人物塑造的扁平。演苏剧《杜十娘》时,柳继雁曾为了理解沉宝投水时的人物心理,在晚上跑到桥头,盯着桥下白茫茫的河水入神。为了演好昆曲《思凡》,她专门跑到西园寺罗汉堂把一尊尊罗汉一个个看将过来。她还和同学们一起被集中安排到电影院看电影,看《王子复仇记》《罗密欧与朱丽叶》,看完便听顾老师讲解,体会千人千面的个性塑造和情感表达,并在符合理性、逻辑、本能常识的基础上,以戏曲的表现外化出来。为了更好地锻炼肢体控制力,他们甚至还学习芭蕾舞、打太极拳,如吴晓邦这样有名的大舞蹈家都曾经给“继”字辈授过课。

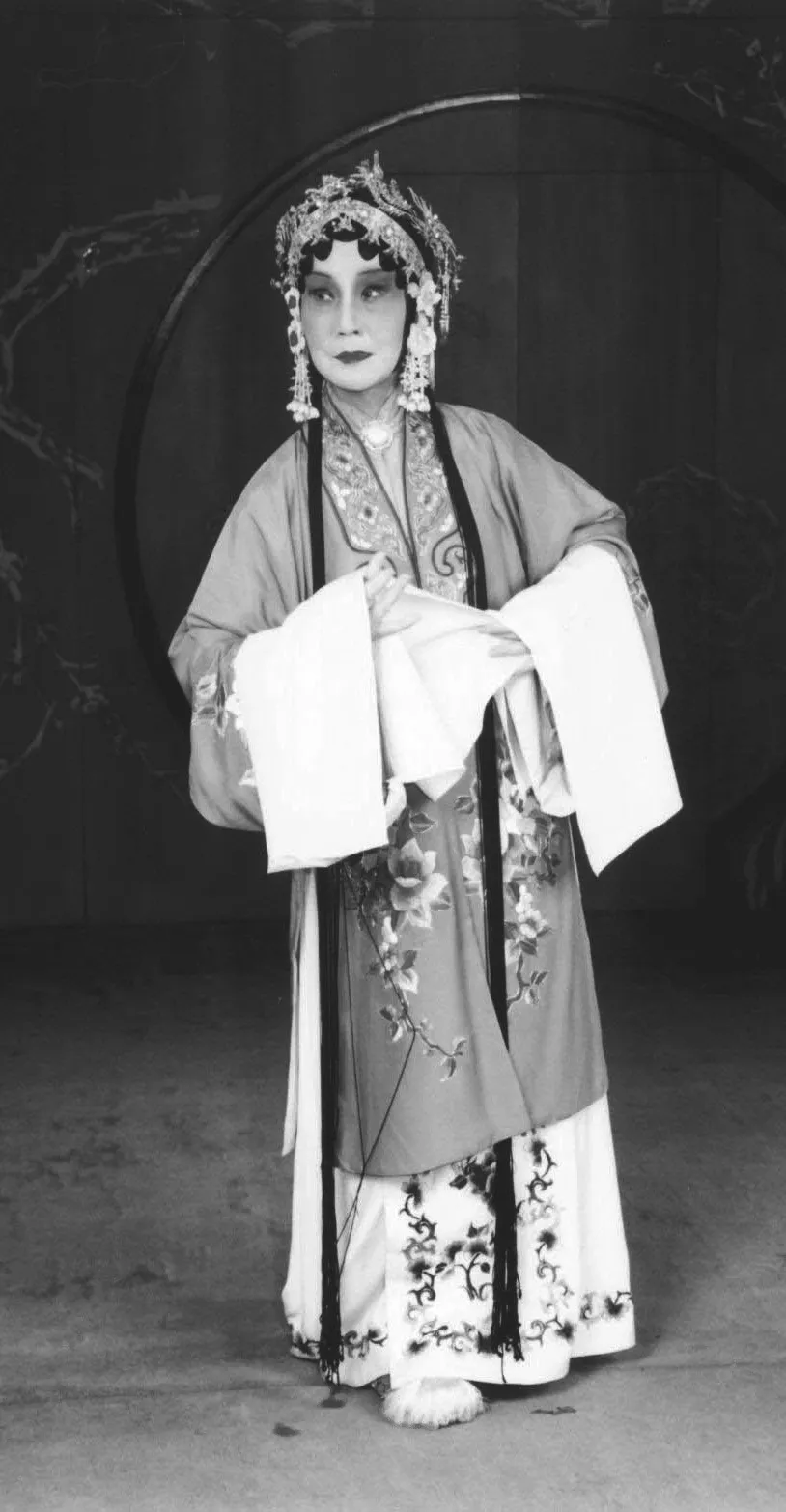

中年柳继雁

在剧团管理上,顾笃璜也让“继”字辈学习了另外一种昆曲班社的传统,那就是一专多能。初学之时,不拘泥于具体行当,早早挑上剧目“担子”,边学边实践边摸索。同时既是演员,也要承担服装、化妆、大小道具等工作,不摆架子,当得主角,跑得龙套。“继”字辈学员从零基础到能够登台,不过半年左右。1957年的春节,他们以苏剧大戏《狸猫换太子》在苏州新艺剧场打炮,集体亮相。这部戏由吕灼华编剧,顾笃璜导演,请来了夏良民、王瑶琴等老一辈京剧演员来为学员排戏。张继青饰李娘娘,吴继月饰寇珠,凌继勤饰陈琳,王继南饰包公,范继信饰郭槐。柳继雁素来扮相身形柔弱,嗓音也被俞锡侯老师认为“非常适合唱五旦,平时切不可把嗓子放宽,否则要变正旦格”。但是顾笃璜有自己的看法,作为当时剧团里比较出色的两名“当家”花旦,张继青不宜总演泼辣厉害的角色,柳继雁也需要更富有深度的角色来施展能力,因此他安排了柳继雁扮演奸邪的刘娘娘。那时的“继”字辈自然做什么都听老师的。而在还并没有什么大名牌演员的情形下,居然卖座很好,一个靠的是年轻的青春靓丽,另一个就是阵容齐整、节奏紧凑,用集体的“精气神”征服观众。当然,这份靓丽、齐整、紧凑,也是“艺术上以昆养苏”的成果,远非一般坐唱的苏剧演员可比。此次演出之成功,甚至令历来在姑苏“吃得很开”的上海尹桂芳的越剧团都甘拜下风。

学艺生活无疑是艰苦的,最初“继”字辈没有宿舍,挤在苏州开明戏院的二楼,倒也方便了他们多学多看。在苏州打炮成功后,他们便开始了如同电影《舞台姐妹》中那样的“跑码头”生涯,坐着便宜的轮船往来于无锡、宜兴、常州、扬州、昆山、吴江、上海等地乡镇,一个星期的演出,往往先演6天苏剧,最后一晚东西收拾差不多了,便演布景道具都简单的昆曲。柳继雁的生活被安排得满满当当,充实极了,演出、搬场,空下来就到跟着一起“跑码头”的教唱老师那里去拍曲,学唱唱好后,要是逢寒暑假或正巧“传”字辈老师有空,就请到家里或是直接请到码头上“踏戏”。1957年夏,江苏省举行第一届戏曲观摩大会,剧团排演了《寻亲记》,本来是女主角郭氏B角的柳继雁凭借勤奋用功,一举拿下青年演员奖。新雁初啼,虽尚显娇怯,但朝气勃勃,清新可人,内中满含着舒展双翼的渴望,和对万里云天的向往。

奋翅逐日,征雁留声

除了“跑码头”,年轻齐整、风貌焕然的“继”字辈学员们还有一个光荣的常规项目——招待演出。20世纪五六十年代,苏昆剧团招待演出任务繁重,他们不仅为毛主席、刘少奇、周恩来、贺龙、叶剑英等国家领导人以及印尼总统苏加诺、柬埔寨西哈努克亲王、越南胡志明主席等国宾演出,有时候还要穿上团里供给的统一服装,去机场迎接国宾。柳继雁仍能清楚记得外事活动中的种种趣事,例如招待西哈努克亲王时,他们这些年轻人曾被集中在南京的江苏饭店里学习跳舞,他们还曾陪同胡志明游赏拙政园。然而繁重的招待演出并不总是有趣的,他们和阿姨辈们三天两头就要在南京、苏州之间奔波,常常刚在苏州演完,就接到任务连夜乘车到南京,甚至刚到南京又接到通知返回苏州,用老领导钱璎的话说,成了“火车上的常客”。因为招待演出的剧目较多集中在苏剧《醉归》《出猎》《岳雷招亲》、昆剧《思凡》《游园》等几出,演得多了,苏、宁两地外事宾馆的服务员都打趣说看会了。为解决艺术发展和现实需要的矛盾,1960年春,江苏省委决定由苏昆剧团抽调部分演职人员到南京另组一个苏昆剧团,由省文化局领导。由此,张继青、董继浩、吴继月、范继信、姚继焜、姚继荪、王继南、高继荣、吴继静、潘继正、李继平、崔继慧、朱继云这13名“继”字辈成员离开原剧团,而柳继静和其他人留在了苏州。

这次“一分为二”对于苏州昆曲的影响是显而易见的,对于柳继静个人而言,也是她人生与艺术道路上的一个重要事件。因为局限在苏州,无论是演员的见识,还是与外界的交流、学习,都受到拘束。不可否认,留在苏州的“继”字辈整体发展不如张继青等调至南京的同学们,而因为各种内外原因,苏州团也面临一次次严峻的挑战。“文革”时苏、昆剧停演,剧团成员被红色文工团抽调至京剧团排演样板戏,柳继静说不来京音,便帮团里辅导练功,告别舞台多年;70年代后恢复地方戏演出,剧团以“苏剧小组”的样貌活动,柳继静才得以重登舞台,担当主角,排演了《红嫂》;“文革”结束后,剧团获得了新生,然而短暂的繁荣后,全国上下又开始了“振兴昆剧”、挽救保护的呼吁,逐渐在院团发展上落后的苏昆剧团一度靠搞企业、办工厂、开招待所“贴补”谋生,柳继静等主角也曾带头为剧团出力,“变身”招待所员工,扫了好几年地板;80年代中期,甚至还有撤销苏昆剧团的计划;直到20世纪末,在全国六大昆曲院团中,本是昆曲“老家人”的苏昆剧团都还被认为是“小末子”……环境虽然颇多困顿,但是作为演员中的领头羊,柳继静并没有消沉抱怨,她尽可能伸展自己,既身体力行延展着苏州的醇厚“昆脉”,同时也以实际行动探索与回应着时代提给苏昆的繁难问题。

苏州当世所存之深厚“昆脉”,尤其体现在一大批著名曲友和从苏州昆剧传习所走出的“传”字辈身上。他们大多都曾是柳继雁的老师,老师教学的点点滴滴,是柳继雁最深情的回忆,以至于勤奋如她,在感叹老师艺术的高超时,还总是叹息年轻不懂事,没有再更多一分珍惜与努力。令她时常感念的,除了有脾气极好又认真严谨的旦行唱念老师俞锡侯(俞锡侯因与俞振飞同属虎,因此这二人有昆曲界“两只老虎”的美名),还有小生唱念老师吴仲培、负责身段练功的汪双全老师。而直接教戏的老师,则有响当当的著名曲友徐凌云、徐子权父子和“大小宋”——宋选之、宋衡之兄弟。虽然是曲家,但他们亦擅粉墨登场。昆界历来有“徐家做工俞家唱”之说,徐凌云先生曾亲给柳继雁教排《狮吼记·梳妆》等戏,生活感的传达极其细腻传神。徐子权曾教柳继雁《出塞》,虽是苏剧,但他按照昆曲表演的要求精益求精,设计了人马对话、心心相通的舞台表现手段。俞振飞先生在看到“继”字辈的台步后便曾盛赞宋选之老师是真正的昆剧小生,其台步含蓄,身形略收,较之自己更合规范,教出的学生也是正路。柳继雁的昆曲开蒙戏《游园》就承教于两位宋老师,尤其是擅旦行的宋衡之老师,他为柳继雁疏通文义,从走台步开始,编了一系列基本身段步法组合,在她完成并熟练了一系列出场、开门、远眺、观景、过桥、上楼的步法组合基本功后,才开始教《游园》。这样的教学法在今天听来似乎并不稀奇,但是创立昆曲艺术教学规范,研发演员基本身段培训课程,并创建昆剧身段组合课程,在当时却是首创,影响极大。而教授《游园》表演时,宋老师要求柳继雁要心中有意、眼中有物,以含蓄稳重与适度收敛的表情、眼神和身段感觉表达出内中深意,为此还将她带到自己书香门第的家里体验旧时的“闺秀”生活。此外,又教导她身段不避繁难,必与台词字句相应。宋老师所教之演法在今天舞台上已难见到,更常见的是种种省略版本,较为典型的一个例子就是杜丽娘出门前的穿衣:从内室而外房,再出室外,若合情理,必须在舞台上有穿外衣的交待,然而这一动作今天多因耗费舞台时间或不易做美观而省略。柳继雁总是提醒后辈演员加上这一动作,她希望能够像宋老师一样,为后辈演员打下一个扎实、规范的基础。

《狮吼记》,柳继雁饰柳氏(江苏省苏州昆剧院供图)

“传”字辈老师中,柳继雁受教于朱传茗、张传芳、姚传芗、沈传芷几位老师较多,相比曲友,“传”字辈老师总体上对于一招一式的舞台规范更为熟稔,又各有特色。朱传茗、张传芳老师都曾为柳继雁传授过《长生殿》,朱传茗主授,张传芳授《絮阁》一出,朱老师更具五旦的端丽缱绻,张老师以六旦味道演出的“醋意”更浓,但二人都强调情绪与身份表达的细腻合度。学习《惊梦》时,柳继雁尤为惊叹于姚传芗老师的身段美,虽然他身型高瘦,还带着驼背,但是一进入角色,身段之流畅、圆融,不由人不赞叹。

在当时的苏州,昆曲根脉的深厚与现实的困窘并存:老一辈曲家日渐凋零,“传”字辈因种种原因集中到了浙江、上海,更多精力放在了这两地“世”字辈、“昆大班”的教学传承中,回故乡教课踏戏只能是“友情客串”。因为现实的局限和困境,苏州的昆剧院团发展在七八十年代以来渐渐落后,但苏州昆曲人的努力并没有停止。首先,“继”字辈将极大的精力投入到了教学传承中。苏昆“继”、“承”两代演员招收时间相差不远,学戏也有不少交集,到了王芳为代表的“弘”字辈,柳继雁这一辈就理所当然成了老师。1996年至1998年,已经退休的柳继雁被借调到苏州市艺术学校苏昆班任教,既教昆曲,也教苏剧,学员到团后依然继续为他们分批排戏,培养了以沈丰英、顾卫英、俞玖林、周雪峰、吕佳、袁国良、陈琳琳等为代表的“扬”字辈。每每提起这批学生,柳继雁总是“小兰花”不绝口,关心爱护中也流露出对于苏昆未来传承发展的无限期待。

此外,苏州“继”字辈的努力还体现在对苏、昆结合发展道路的探索与“昆味新剧”的尝试中。苏剧形式更灵活,表现更生动,更为一般观众喜闻乐见,历史上就曾作为发展昆曲经济上的滋养来源,剧团也希望能够发挥苏剧的市场号召力,排演了一大批有代表性的苏剧剧目。例如前面提到的《红嫂》,还有《一笔工分账》《新店员》《长缨在手》等,尤其是反映打倒“四人帮”的《枫叶红了的时候》,此剧中柳继雁一改此前多演红嫂、女书记等正面人物的戏路,大胆扮演江青。对于很多戏曲老演员而言,扮演现代人物尤其是真实人物,远比才子佳人的套路演法难得多,柳继雁却演得形神兼具,除了学员时代打下的理解、塑造人物的深厚功底,也离不开苏剧的形式因素。此剧调门完全用苏剧小调,其中有一大段唱,用的就是苏剧的小调“九连环”,非常好听。一唱下来,人民剧场连续爆满了好几场。同样参与此戏主创的“继”字辈演员、张继青的爱人姚继焜就曾回忆当时印象最深的一个场景:那时张继青的妈妈在看传达室,对门有位在石路上水果店里卖水果的老师傅,看完后激动地跑到张妈妈那儿不住地说:“张老师、张老师!好听!好听!是老调!”此后,柳继雁还和学生辈的王芳排演了《风筝树·相思河》等较为成功的苏剧剧目。

《紫钗记》,柳继雁(左)饰霍小玉(江苏省苏州昆剧院供图)

这些20世纪七八十年代以来创排的苏剧中,有很多现代戏。苏剧排演现代戏,有“后滩”这种生活小戏的资源可以借鉴。但苏剧毕竟是苏剧,虽然和昆曲有种种关联和缘分,却不能取代昆曲自身的发展。剧团也探索过用苏剧现代戏的题材思路来进行昆曲的创作,还排演过《焦裕禄》等“时政剧”,顾笃璜将这些尝试称为“昆味新剧”,这类创作虽是昆曲曲调,但并不严格按照昆曲曲牌,而是将其打乱“择我所需”,演唱时,咬字运腔上也适度将从老先生那里学来的清晰切音吐字略“模糊”处理,使腔格听起来更易于接受。20世纪八九十年代,各大昆曲院团陆续开始了昆曲新编历史剧等大戏的排演,评奖研讨活动也逐渐如火如荼展开,苏州昆曲结合苏剧现代戏特长的“昆味新剧”,当然难以归为昆曲传统,它更主要是剧团在相对闭塞落后的情形下,配合当时政治形势宣传,组织观众,求生存、求发展的一种应对之道。但是,在较为冷落的昆曲现代戏方向上,它毕竟做出了探索和尝试。柳继雁和她的同事们,在面对现代戏肢体语言贫乏和动作不够戏曲化,底层生活、时代精神与古典文人艺术形式之间如何协调等直到今天还争议颇多的难题时,如同雨中前行的征雁,用艰辛但勇毅的振翅,为后来者提供了宝贵的经验。

暮栖向阳枝,心在云海间

2001年,对于昆曲是意味非凡的一年,这一年,昆曲入选联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”。2004年,对于苏州昆曲来说尤其是转机之年。这一年,由白先勇领衔联合苏州昆剧院打造的青春版《牡丹亭》首演,一演而红,十余年而不衰, 沈丰英、俞玖林等演员借此戏获得中国戏曲演员的最高奖梅花奖,更有大批青年学子因被“白牡丹”这一“现象级”“大IP”吸引,进而由外行到入门,成为昆曲“铁粉”。长年在全国六大昆团中居于“小末子”的苏州昆剧院,似乎也可翻身吐气了。见证并身处这一转变的柳继雁,此时虽然人已退休,心里却从无退休之感,作为国家级的“非遗传承人”,她的晚年生活反而更加紧张充实了。

对她而言,最重要的工作始终是将自己毕生所学传承好。自1982年起苏昆剧团昆剧队就有抢救继承传统剧目的四个学习小组与昆剧星期专场的传统折子戏传承活动。根据顾笃璜统计,苏州“继”“承”两辈共学戏307出,包括一部分宁波昆曲约60出,然而这些毕竟距离今日时间久远,大量剧目虽然学过却未得排演,“继”字辈也大都进入古稀、耄耋之年,记忆衰减。为此“继”字辈在老领导钱璎的倡议下,于2005年自发组织了“联谊会”,和顾笃璜老师一起,以网师园旁重建苏州昆剧传习所为基地,利用集体的力量,尽力回忆整理,将所学戏目逐步予以恢复和复排。复排全本大戏《昆山记》(《顾鼎臣出世》)、《满床笏》就是其中的代表。尤其是柳继雁主演的《满床笏》,在香港、台湾演出时,她把一个威严有气度的节度使正室夫人演得惟妙惟肖,大受欢迎。许多观众都很惊讶,在舞台上身势远远压倒学生王芳所演的妾室的柳继雁,舞台下居然如此娇小瘦弱。这出大戏从《嵩寿》到《跪门》的前几折由“传”字辈倪传钺老师所授,后面则有“继”字辈创作、“捏戏”的成分。柳继雁对于师氏这个人物的塑造深有心得:她与《狮吼记》中的柳氏一样,醋意源生于夫妻爱情,但她地位更高,气场更强;而又正是因为高官夫人的身份,她纵然千般不情愿也必须接受丈夫纳妾传宗接代这一事实。面对丈夫偷偷藏起来的小妾,她既有不忿、醋意、委屈的自然流露,也有名门大户的修养、圆通、理性、克制,还有作为女人的感同身受与怜香惜玉……在艺术生涯最成熟的时期,创作这样一个复杂的女性形象,令柳继雁倍感欣喜和振奋,这个形象在舞台上的成功树立,也证实了柳继雁“宝刀不老”。

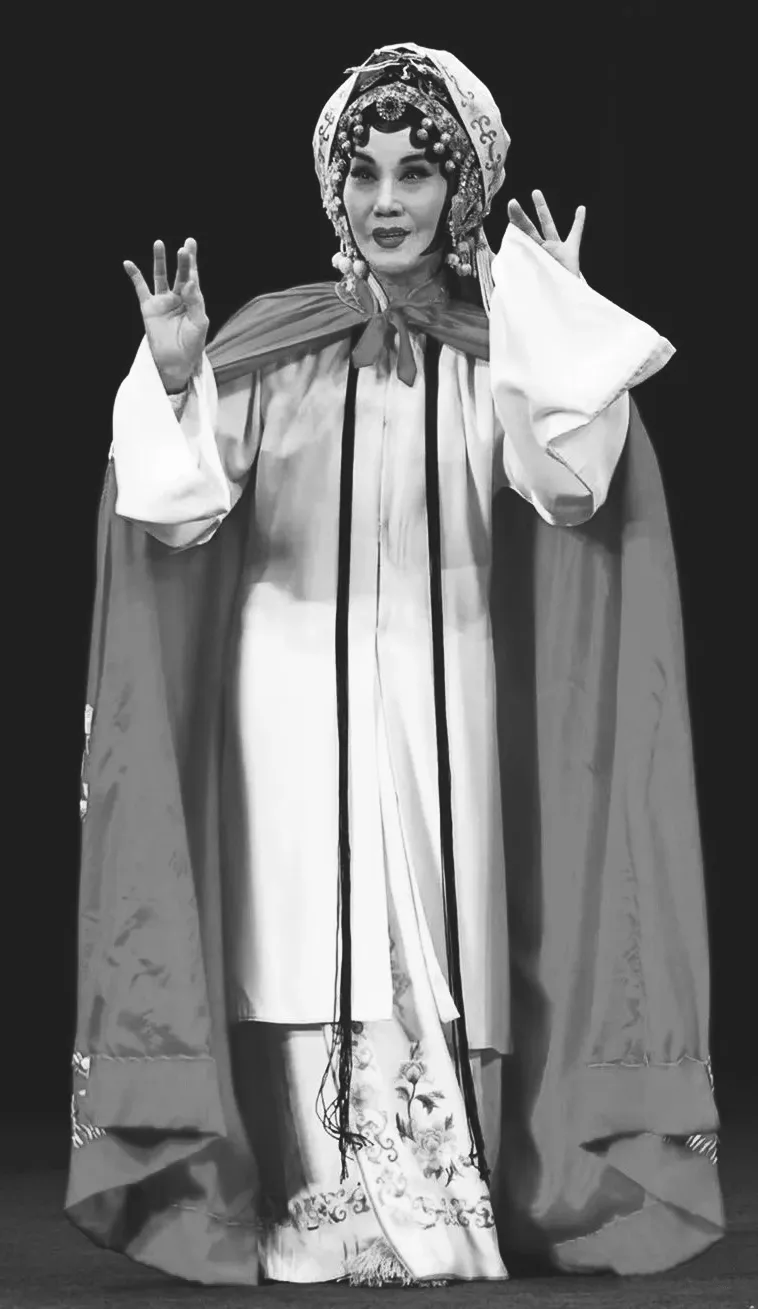

作为南昆代表性传承人,柳继雁还身体力行参与示范表演。2011年,为庆祝昆曲进入“非遗”名录10周年,76岁的柳继雁入京,表演《西楼记·楼会》。2017年10月,82岁的她又在集结全国专业昆曲院团及北京、香港、台湾等地京昆表演团体共55位昆曲名家的大师传承版《牡丹亭》中,演出《游园》一折,是所有演员中最年长的一位。谁也想不到,舞台上那个娇羞旖旎的豆蔻闺秀,不仅是个耄耋老人,体内还带着一个月前手臂摔伤留下的两块钢板和5根钢钉。她始终认为,身为昆曲老家的苏州昆曲人,对于守护南昆格范和传统,有着当仁不让的重任。

2011年,76岁的柳继雁与徐玮出演《西楼记 ·楼会》

除了剧目传承和舞台示范,柳继雁还在昆曲的普及与社会推广上花费了大量心血。她长年为欣和曲社等曲友组织教习唱念和身段,自2003年起,连续在昆山市千灯中心小学等学校教授昆曲。每周一次,从苏州家里到千灯,年迈的她都要搭乘公交,转车数次,车程60余公里,如此坚持了近10年,培养出若干“小梅花”,她本人也荣获中国戏剧家协会颁发的“哺育新梅成长奖”奖章一枚和苏州市文化广电新闻出版局关心下一代工作委员会颁发的荣誉证书。荣誉对她而言是次要的,她更关注的是“小昆班”的可持续性发展问题。从地方政府到学校领导是否给予了真实的关心和支持?在他们这些艺术家传授之外,是否还有相关老师来督促、确保更为日常的练功、复习?她相信,昆曲的前景是否乐观,与校园里的年轻人关系甚大,不仅昆曲需要有年轻观众,年轻人同样也需要昆曲这样高级的文学、文化与审美滋养。

2017年,82岁的柳继雁饰杜丽娘

与昆曲在新世纪的热闹相比,曾经在经济上“贴补”、“周济”过昆曲的苏剧,就显得寥落多了。以苏、昆为两翼艺海起飞的“继”字辈们,自然对于苏剧有一份特殊的情感和厚重的期待,如此现状,是他们不愿意看到的。在传承昆曲的同时,为了保留资料,他们还一身二任,尽力恢复、赶排苏剧剧目,例如2010年一年就赶排出了苏剧大戏《花魁记》《快嘴李翠莲》等。无论是昆曲还是苏剧,只希望自己学过的戏不要失传,柳继雁将这样朴素的心愿化作晚年只争朝夕的努力。是的,“东边日出西边雨”,“半江瑟瑟半江红”,这或许是难以避免的现实,也是漫长的中国戏曲发展历史中自然平常的一幕。然而,戏曲艺术发展的不竭动力,也正来源于在艺术的长天中翱翔展翅的人们心中所葆有的那份“万类霜天竞自由”的理想之境吧。