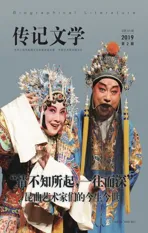

侯少奎:侯门骄子 北昆耆宿

2019-02-21柳青青

柳青青

梅兰芳纪念馆

2017年北方昆曲剧院庆祝60华诞的晚会上,78岁高龄的侯少奎以一出拿手好戏《单刀会》大轴亮相。当晚的演出从19时开始,到侯少奎上场的时候已经接近23时,观众无一退场,静候着这出侯家的看家戏。到了台口,演员的天性使得侯少奎全然忘却了长时间候场带来的疲惫,忘记了自己血管里的多处支架,忘记了自己已是年近80的老人,人未出场,一声“嗯哼”,气贯云霄。关公出舱,少侯爷登场,北方昆曲之气韵震慑全场。

四世梨园 玉田侯氏

侯少奎出身梨园世家,祖父侯益才工旦行,叔祖父侯益泰工小生,有“活许仙”之称,1887年兄弟二人入“益和班”学戏,也正因此名字中都有个“益”字,堂伯侯永利工老生兼演老旦,而侯家名气最大的要数侯少奎的父亲侯永奎。

侯永奎昆曲、京剧兼演,工武生、红净兼演老生,师从王益友、郝振基、陶显庭等著名昆弋演员,更是京剧武生宗师尚和玉的得意门生,早年在天津同郝振基、马祥麟、陶显庭等组“荣庆社”,有“活林冲”之称,1928年曾随韩世昌赴日演出。中华人民共和国成立后,他先后参加北京人民艺术剧院、中央实验歌剧院、中国舞蹈学校、中央戏剧学院的教学、编导工作,后与韩世昌、白云生一起参与了北方昆曲剧院的创建,被称为“韩旦、白生、侯武”,有“北方昆弋三杰”之说。在北昆建院时期的老艺术家中,侯永奎是艺术生命最长的一位。

受家庭熏陶,侯少奎的大女儿侯爽晖(曾用名侯爽),也从事了昆曲表演工作,工闺门旦,曾在北方昆曲剧院学习、工作,现定居美国。她与从事舞蹈表演的妹妹侯晓牧(曾用名侯小奎)一起在美国成立了艺术学校,从事中国古典舞以及昆曲的教学和推广工作。侯氏四代,昆曲始终是他们艺术发展和人生轨迹中无法分割的一部分,北方昆曲同他们一道从河北一隅来到首都北京,从津京冀一带影响到全国,又走向海外。

在北昆建院初期有很多侯姓的演员,据侯少奎讲,其实并非“一家”。清末民初之时,北方昆曲多以昆弋班社的形式存在,据侯少奎回忆,其祖父侯益才艺术活动时期,从玉田到保定沿途就有13台昆弋班社。据此可以推断,当时北方的昆曲活动在民间也具有相当的规模,情况也相对复杂,但以演员的籍贯来看,基本集中在3个地方,一是河北高阳一带,如韩世昌、马祥麟、侯玉山等,齐如山曾在回忆录中记述:“吾乡有两句话说,有几个村子,狗叫唤都有高腔味儿,此虽笑谈,然足见能唱的人多了。”河北高阳的昆弋气氛由此可见一斑。另一处为河北安新县马村,如陶显庭、白玉田、白云生,此两处现隶属于河北省保定市。还有一处就是京东玉田一带,除侯益才、侯益泰外,还有王益友、李益仲、唐益贵等,此处现隶属于河北唐山。北昆名角中如侯玉山、侯炳武、侯长志、侯新英、侯广友等祖籍皆为高阳,被称为“高阳侯”,而侯永奎、侯少奎父子则为“玉田侯”,虽为一姓,但并无嫡亲关系。

虽然在亲缘上“高阳侯”与“玉田侯”并无关系,但在侯少奎的艺术成长上,出身高阳侯氏的侯炳武、侯玉山等老师都给予过他很大的帮助。这还要从侯少奎的学艺经历说起。

“可能是艺术细胞在作怪”

虽是出身梨园世家,侯少奎的从艺之路并未因此走得比别人顺遂,反而多了一些波折。

侯少奎是侯永奎的长子,1939年1月10日出生于天津,父亲为了他的出生破天荒地回了一次戏,戏院门口立了一块水牌子,上书“侯永奎生子停演”。第二天侯少奎降生的消息就见了报,什么“小林冲”“小姜维”“小高登”“小高宠”的名号都一股脑地叫了起来,侯少奎一出生就不可避免地跟昆曲产生了联系,或许这也是一种命中注定。侯永奎的小名是“小马”,儿子就顺理成章地叫成了“小驹”,名字叫做“侯双驹”。“侯少奎”这个名字是上学的时候侯少奎自己改的,但据他回忆,改这个名字的时候他还没想过会跟父亲一样,唱昆曲。

侯少奎出生那年的8月间,天津发了一场大水,这场天灾不仅造成了百姓的流离失所,也冲散了“荣庆社”。“荣庆社”解散后,演员四散,留在天津的除了跟侯家有亲缘关系的,只留下了马祥麟和几十个在“荣庆社”坐科学艺的学生。侯永奎在当时已经颇有名气,家庭的生计应该说还是能够维持的,但在社会动荡又逢天灾的年月,其中苦楚不难体会。童年的侯少奎自是不理解父亲的不容易,小小年纪的他在二爷侯益泰用嘴“打”的锣鼓点中,挥舞着天津“把子许”、“把子魏”为他特质的刀枪把子,总要耍到实在玩不动了,才肯罢休。

七八岁的时候,侯少奎在天津大舞台第一次登台演出,那时的他没有经过任何专业学习,表演任务也很简单——扮演《天河配》的牧童,唯一的难度就是要牵着真牛上台走个过场。父亲问他:“敢吗?”他毫不怯场:“敢!”上台之后从没有表演经验的侯少奎非但不害怕还特高兴,侯永奎对他表现的评价是:“行,有点意思。”或许是参透了学戏、演戏的不易,侯永奎并没有让长子学戏,而是赚钱让侯少奎上最好的学校读书。就连侯少奎的师爷尚和玉都对他讲:“孩子,就是让你去沤大粪,也不让你学戏,太苦了,也没有地位。”老人家话糙理不糙,或许这就是长辈们对侯少奎深沉的关爱吧。

可事情并未按照预计的方向发展。1955年,侯少奎从北京五十中学毕业,考取了中央美术学院,准备学美术专业,就要去报到的当口,参与筹建北昆的领导金紫光和边军问侯永奎谁能做他艺术上的接班人。侯永奎说,家里的孩子没有学戏,可领导不死心,就叫侯少奎到剧院见见面。侯少奎一张嘴就唱了“小工调”的【点绛唇】 “数尽经筹”一段,那是在平津战役轰炸声中,侯少奎跟姑姑侯永娴打发时间学的。一曲唱毕,领导们为他的天赋和条件感到惊喜,接着就开始说服侯永奎让侯少奎加入北方昆曲剧院。面对组织,侯永奎也不好谈是支持还是反对,只回家对侯少奎讲:“丑话说前头,你大了,胳膊腿都硬了,不像小时候,这个罪你是不是受得了,要自己考虑。”回忆起这个情景,侯少奎说:“可能是艺术细胞在作怪吧,我觉得我身上有父亲的遗传基因,很快就决定去北昆,如果历史拐个弯儿,我就去画画儿了。”

1956年10月,16岁“高龄”的侯少奎正式进入北方昆曲剧院工作、学习,之所以说“高龄”,是缘于学戏多是“童子功”,小孩子筋骨软,一些基本功练起来相对容易,像侯少奎这样16岁才“坐科”还成了“好角儿”,是非常少有的,这既有天赋的成分,又有诸多良师培养的功劳,更是自身努力的结果。

艺承多师 勤学苦练

说起侯少奎的师承,拍曲的开蒙老师是姑姑侯永娴,谈到姑姑,侯少奎赞不绝口:“我姑姑条件非常好,嗓子比我父亲还要好,扮相也好,只是因为当时男女不能同台,受这个影响,爷爷就没有让姑姑演戏,后来就出嫁了。”若没有姑姑教的这曲【点绛唇】,可能就没有现在的昆曲表演艺术家侯少奎了。跟姑姑学曲虽不在侯少奎的人生规划中,倒也机缘巧合地使他学到了“侯门”正宗。

进入北昆后,为侯少奎拍曲的老师有叶仰曦、吴南青、高景池,开蒙戏是白玉珍传授的《钟馗嫁妹》,第一出唱功戏是陶小庭传授的《一种情·冥勘》。毯子功是景和顺老师给练,侯炳武老师也帮着,因为学戏的年龄大,撕腿的时候都要两位老师掰着,这恐怕是侯少奎学戏经历中最痛苦的记忆了。面对受刑一样的基本功训练,天性豁达的他还不忘苦中作乐,他跟老师们开玩笑说:“诶呦,我招了。”老师答道:“招了也得掰。”

那段日子虽然辛苦,但侯少奎回忆起来充满了感恩:“那时候每天早晨4点,侯炳武老师准把凉烟袋锅往我被子里杵,我睡眼朦胧地问几点了,他只说道:‘闭嘴,起床,走!’然后就带我到排练场,踢腿、跑圆场、拿顶,比别人多一倍地练。没有这些,我学不出来。”侯少奎跟侯炳武老师学了第一出大武生戏《倒铜旗》,后来陆续学了《麒麟阁·三挡》《闹昆阳》《别母乱箭》等。

侯永奎为了避嫌,对儿子不仅不培养,甚至是有意冷落,他的朋友们成了侯少奎宝贵的学习资源,如傅德威将《四平山》的群戏调度等细节全数传授给了侯少奎,再如唐韵笙、高盛麟、厉慧良、赵松樵等名角对侯少奎的“老爷戏”都给予过指导。侯少奎在样板团工作时期,工作之余也虚心求教,不仅同刘盛通、闫元靖老师学习现代京剧,还在琴师王瑞芝的指导下科学调嗓,在嗓音条件本来就很出色的基础上,练出了一条又宽又亮的好嗓子。好学的侯少奎不仅向老师辈的学习,也向同辈人虚心请教,跟中国戏曲学校的王维良、刘秀荣等师哥师姐学打把子。

《钟馗嫁妹》,侯少奎饰钟馗

青年时期的侯少奎一方面求名师访高友,不断地提升自己的艺术眼界,丰富自身的艺术储备,一方面勤于练功,每晚过了12点,就求看门的杨大爷开门,放他到大街上跑圆场。付出总是有收获的,舞台上的表现最能说明问题,就连不甚对侯少奎的艺术表达观点的父亲都夸他的圆场跑得好,特别是直圆场,又稳又快,像阵风似的。谈到侯少奎拿手的“直圆场”,他半开玩笑地讲:“别人的圆场一般都是在排练厅里练出来的,跑得是圈,我的圆场一半在排练厅,一半在宣武门内到西单路口的那段大马路上,跑不了圈,净跑直的了。”曾经的夜夜苦练,经过岁月的洗礼已成为几句云淡风轻的笑谈。

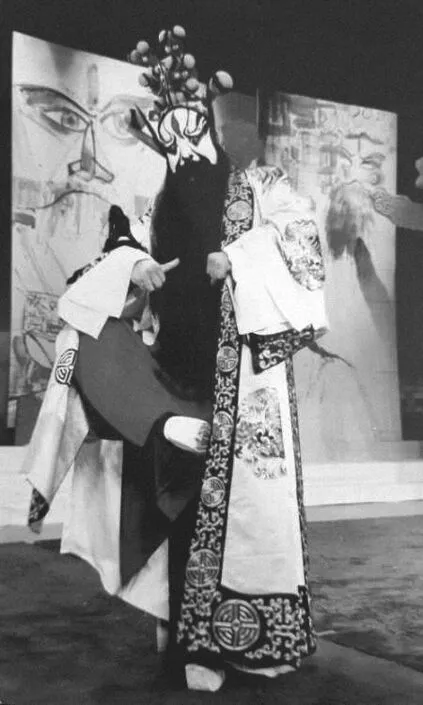

“一出《夜奔》救了我自己”

在侯少奎刚开始学艺的时候,侯永奎出于避嫌的考虑几乎不做任何干涉,甚至是不教儿子,以至于其他师兄弟都在父亲的课堂上学《挑滑车》,他只能在北昆的车库里同一位爱好昆曲的北昆司机一起学《倒铜旗》。为此侯少奎没少难过,但凭着一股拧劲儿,踏踏实实地跟着侯炳武老师,不仅把戏学了下来,还在演出中得到了马连良很高的评价,这给了侯少奎很大的信心。作为侯永奎的儿子,侯少奎一度需要向师兄弟“偷学”父亲的看家戏,他跟着师兄们学了一出东拼西凑的《夜奔》来练功。自己练了一段时间后,侯少奎找了个机会让父亲指点,戏拉完了,父亲简单地指点了一下,只讲了一句:“你练吧。”这让侯少奎又摸不清父亲的心思了。

父亲对自己有意地冷落,使得专业已经突飞猛进的侯少奎在剧院也难得施展,这让他有些郁闷。正当他又有些丧失信心时,一个转机出现了,1958年毛主席在北戴河开政治局会议,裴艳玲在招待演出上表演的是京剧的“大《夜奔》”,演出后主席建议她跟侯永奎学习昆曲《夜奔》,于是她就按照指示到北京求艺。当时侯永奎担任着行政职务,同时还有演出任务,可用于教学的时间不多,于是侯永奎就让侯少奎来教裴艳玲,最后再由他来验收和加工。父亲的这个举动给了侯少奎久违的信心,虽说父亲并未直言肯定过自己的《夜奔》,但既然让他来教学,不就是另一种方式的肯定吗?侯少奎为此欣喜不已,可他不知道一个更大的转机还在后面等着他。

《夜奔》,侯少奎饰林冲

1959年,北方昆曲剧院调来了一位副院长郝成,新的领导到来要对演员有一些了解,于是号召大家上报自己的拿手剧目进行汇报演出。侯少奎就报了这一出《夜奔》,演毕,副院长对其刮目相看,马上召开院工作会议,要求由侯永奎培养侯少奎,有了组织的指示,侯永奎终于可以放下思想包袱培养儿子,侯少奎也终于可以名正言顺地跟着父亲学本家的看家戏,他陆续学习了《单刀会》《千里送京娘》《打虎》《夜巡》等戏。父亲是名角儿,儿子却反而学不到东西,这在当下是难以理解的,但在那个特殊的历史时期就真真切切地发生在了侯少奎的身上,在感叹侯少奎学艺不易的同时,侯永奎先生的做人的原则性和舍私为公的精神也令人感佩。到了70年代,侯少奎的《夜奔》被点名要求录成影像作为资料给中央领导审查,由于是机密任务,侯少奎不敢声张,只悄悄告诉了当时身体已经不是很好的父亲,父亲感慨道:“你能有今天,真是不容易呀!”

《铁龙山》,侯少奎饰姜维(卢一凡摄)

《艳阳楼》,侯少奎饰高登

侯少奎感叹:“都说一出《十五贯》救活了昆曲,一出《夜奔》救活了我自己。”

虔诚修艺 传艺传德

侯少奎转益多师,京昆兼修,凭借着天资和勤奋,继承了侯派艺术的精髓,成长为一名工武生、红净兼演勾脸武生戏的演员,成为侯永奎不具争议的艺术接班人。侯少奎的从艺之路虽具备相当的优势条件,但也曲折多舛。

在侯少奎艺术发展最好的年龄,北昆解散,他被调去样板团,不久就下干校,后来甚至被要求改行。当上级提出让他改行的考虑时,侯少奎再也无法抑制心情,向领导们陈述了反对的理由后摔门而去,可扭转头来父弱子幼,真应了《夜奔》中的那句唱词“哪搭儿相求救”?他想起父亲为主席演过戏,就把信送到了中南海,没想到还真等来了回音,改行风波总算有惊无险。

也许正是因为从艺路上的种种不易,使得侯少奎倍加珍惜所拥有的一切,倍加谨慎地对待父亲和诸多前辈留下的艺术。在侯少奎诸多谈戏说艺的文章中,他用得最多的一个词就是“丰富”,每每谈到对于父辈艺术的发展,他少用“改革”这样的字眼,在新戏编创方面他与同时代的演员相比也较为谨慎,使得许多人在当时对他有保守的评价。而事实上,无论是对于《夜奔》服饰材质的优化,还是对于《单刀会》锣鼓的丰富,亦或是让赵匡胤“正眼”看了京娘,侯少奎的昆曲表演艺术始终是在不断发展的。侯少奎的艺术理念的确有“保守”的一面,当《夜奔》中一些词句的问题受到专家质疑时,他说:“这出戏有几百年的历史了,‘口传心授’难免有点瑕疵,就当是一件精美的‘文物’,既然是文物,我想最好保持原样,但要在这里做个说明,有个交代,在适当的时候予以修正。”在笔者看来侯少奎的所谓“保守”不是“固守”,“保守”是一个相对概念,并不一定是贬义词,有据可寻的“保守”或许比急于求变的“创新”更有把握,而某一时刻的艺术选择是否保守,需要岁月沉淀后再做判断。

侯少奎、侯爽《千里送京娘》剧照

《义侠记》,侯少奎(左)饰武松(陆云雅摄)

在对赵匡胤的人物情绪做改动时他也有勇为人先的一面,将赵匡胤演得有“人情味”或许在其他艺术门类的表演中只是一个人物理解的问题,但在人物、行当、演员三位一体的戏曲表演中,简单的一个人物理解需要在程式中找到一个恰当的变化尺度才能合理地呈现在舞台上。但即使面对诸多困难和争议,侯少奎还是按照自己的理解演了出来,为的是让这个人物能让观众理解并产生情感共鸣。侯少奎在继承北昆艺术的同时不忘北昆的民间传统,在保证高质量的艺术呈现的同时,心中始终装着观众,不忘戏为谁演。为此,他62岁演出《别母乱箭》时,将高难度的身段动作完整地呈现在舞台上,吓坏了台下为他身体担心的院长。

《单刀会》,侯少奎(中)饰关羽(刘晓辉摄)

侯少奎(中)在教学(陆梨青摄 北方昆曲剧院供图)

在侯少奎的心中,昆曲是一个“大昆曲”的概念,他认为:“昆曲只有一个,只不过地域不同,民风民俗不同,造成了表演风格上的差异,形成南昆、北昆。其实都是昆曲。”为此他致力于南北昆的交流,与南方的昆曲艺术家们保持着良好的合作,2014年大师班《牡丹亭》的演出中,他75岁学新戏,硬是在短时间内拿下了《冥判》一折,一时传为佳话。

2004年,侯少奎正式退休,那年他写了一幅“颐养天年”,本想提醒自己该休息了,“可这幅字就好像是给了家里的老猫们似的,他们可以在家呼呼大睡”,自己却仍然在忙着演出、授课、写作。侯少奎是个学生们聊起来都赞不绝口的好老师,不仅缘于他那一身好本领,拿手的炸酱面和牛肉夹烧饼也是加分项,美食的背后是一颗爱徒如子的心。侯少奎讲:“北昆的老师乡土气重一些,很朴实,很敬业。我们学昆曲的时候,老师们不仅教你戏,他拿你真当自个儿的孩子,学生第一次演出也好,彩排也好,嘱咐这个,嘱咐那个,老师比学生还紧张。所以我们也受前人的影响,对后人也是这样。”

传艺传德,相信这种传统也会被学生们一代代地继承下去,为昆曲留艺留德。