单操作孔胸腔镜与双操作孔胸腔镜肺叶切除术治疗早期肺癌的疗效比较

2019-02-10肖邦友杨逊军邓宇江

肖邦友 杨逊军 邓宇江

(广西贺州市人民医院心胸外科,贺州市 542899)

肺癌是发病率和死亡率增长最快的恶性肿瘤,其发生与长期吸烟有密切关系[1-3]。肺癌的早期症状常较轻微,甚至患者可无任何不适,此时是治疗该病的最佳时期。随着病情进展,患者极易出现咳嗽、痰中带血、咯血、胸闷胸痛、声音嘶哑等,严重影响患者的生活质量,甚至危及生命安全[4]。目前临床上其治疗手段主要有化疗、放疗和手术治疗,其中肺叶切除术是治疗早期肺癌的有效方法。传统的全胸腔镜下肺叶切除术常通过2个或2个以上的操作孔进行手术。有研究报道[5],第2个操作孔即副操作孔通常位于肩胛下,该位置神经组织分布较丰富,肌肉层次多,易造成止血困难、缝合困难、术后出血、感觉障碍,加重患者疼痛。随着近年来微创技术的快速发展,全胸腔镜下单操作孔肺叶切除术治疗早期肺癌得到广泛应用,且效果良好[6]。鉴于此,本文对比观察全胸腔镜下单操作孔与双操作孔肺叶切除术治疗早期肺癌的疗效。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:经胸部CT、MRI检查确诊为早期肺癌;肿瘤最大直径<5 cm;术前未接受化疗、放疗等治疗。排除标准:不能正常沟通;有手术禁忌证;凝血功能障碍;合并有心肝肾等其他系统严重疾病。根据纳入、排除标准,回顾性分析2017年7月至2019年2月我院收治的75例早期肺癌患者的临床资料,其中接受单操作孔胸腔镜下肺叶切除术治疗的33例为单孔组;同期接受双操作孔胸腔镜下肺叶切除术治疗,且一般资料与单孔组均衡可比的42例患者为双孔组。单孔组男16例,女17例;年龄44~77(60.47±8.37)岁;肿瘤分型:周围型32例,中央型1例;肿瘤直径0.8~4.0(2.41±0.91)cm。双孔组男21例,女21例;年龄44~77(60.51±8.42)岁;42例均为周围型;肿瘤直径0.8~4.0(2.38±0.89)cm。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 单孔组 接受全胸腔镜下单操作孔肺叶切除术进行治疗。具体步骤如下:患者取健侧卧位,接受全身麻醉,给予健侧单肺通气。选择第7、8肋间,腋中线后做1.5 cm左右的切口作为镜口;第4、5肋间,腋前线做3.0 cm左右的切口作为操作孔。利用30°镜经镜口观察确定病变部位,接着用内镜切割缝合器切断肺叶动静脉、支气管、肺裂等,并用Hem-o-lok闭合支气管动脉等小血管或进行缝线结扎,然后把肺叶装入手套内从操作孔取出,并进行系统性淋巴结清扫,在镜口置入胸腔引流管,最后缝合切口,结束手术。

1.2.2 双孔组 接受全胸腔镜下双操作孔肺叶切除术进行治疗。具体步骤如下:选择第7、8肋间,腋中线后做1.5 cm左右的切口作为镜口;第4、5肋间,腋前线做3.0 cm左右的切口作为主操作孔;第7、8肋间,腋后线与肩胛下角线间做1.5 cm左右的切口作为副操作孔。利用30°镜经镜口观察确定病变部位,接着用内镜切割缝合器切断肺叶动静脉、支气管、肺裂等,并用Hem-o-lok闭合支气管动脉等小血管或进行缝线结扎,然后把肺叶装入手套内从操作孔取出,并进行系统性淋巴结清扫,在镜口置入胸腔引流管,最后缝合切口,结束手术。

如肿瘤较小,两组均先行肿物楔形切除确定为肺癌再行肺叶切除加系统性淋巴结清扫;如肿瘤较大无法楔形切除,则直接行肺叶切除,确定为肺癌后再加系统性淋巴结清扫。淋巴结清扫右侧为2、3A、4、7、8、9、10、11组,左侧为4、5、6、7、8、9、10、11组。

1.3 观察指标 记录两组患者的术中出血量、手术时间、淋巴结清扫数量、术后第2天胸腔引流量、术后住院时间。利用肺功能检测仪测试两组患者术后2周的最大呼气流量(peak expiratory flow,PEF)、用力肺活量(forced vital capacity,FVC)和1s用力呼气容积(forced expiratory volume in the first second,FEV1)。利用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)对两组患者术后1 d、3 d、7 d的疼痛程度进行评分,分值范围为0~10分,评分越高其疼痛程度越严重。记录两组患者术后并发症,如肺不张、肺漏气、切口感染、心房纤颤、肺部感染等。

1.4 统计学分析 运用SPSS 18.0统计学软件分析数据,计数资料用例数(n)或百分率(%)表示,组间比较用χ2检验;计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较用t检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 各项临床指标比较 单孔组术中出血量、胸腔引流量明显少于双孔组,手术时间、术后住院时间明显短于双孔组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。两组淋巴结清扫数量差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者各项临床指标比较 (x±s)

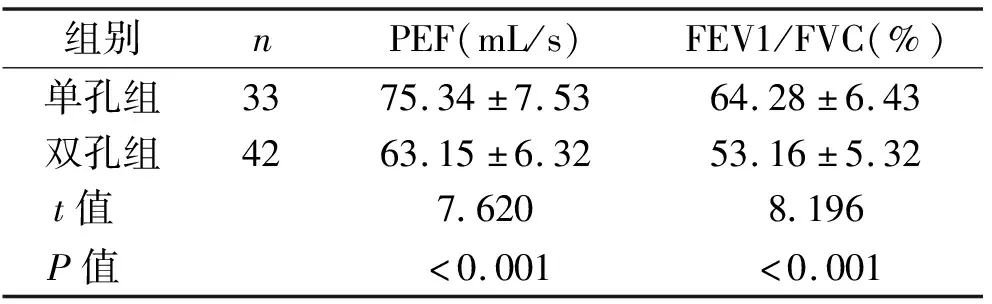

2.2 术后2周的肺功能指标比较 术后2周,单孔组PEF、FEV1/FVC均明显高于双孔组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者术后2周的肺功能指标比较 (x±s)

2.3 VAS评分比较 单孔组术后1、3、7 d的VAS评分均明显低于双孔组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3两组患者术后1、3、7d的VAS评分比较 (x±s,分)

组别n术后1d术后3d术后7d单孔组335.24±1.253.78±0.852.13±0.51双孔组428.51±1.826.57±1.364.03±0.91t值 8.81110.30210.733P值 <0.001<0.001<0.001

2.4 术后并发症情况比较 单孔组术后并发症发生率为12.12%,明显低于双孔组的33.33%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者术后并发症发生率比较 [n(%)]

3 讨 论

近年来,环境污染及个人生活习惯改变等,逐渐成为诱发肺癌的重要因素,使得肺癌发病率和死亡率逐年增加。目前临床上常采用手术治疗肺癌,其中肺叶切除术是一种适用于周围型肺癌、局限于肺叶内的不可逆病变的手术方式,被认为是治疗早期肺癌的主要手段[7]。临床上以往常采用多操作孔胸腔镜肺叶切除术进行治疗,但研究表明[8-9],多操作孔肺叶切除术的副操作孔多取腋后线与肩胛下角线间,该部位血管丰富、肌肉层次多,易致术中出血量大,且术后疼痛程度较严重,并发症发生率高。

随着微创技术的快速发展,为了减轻多操作孔肺叶切除术对患者的损伤,全胸腔镜下单操作孔肺叶切除术应运而生,其因手术切口少,对患者神经、肌肉、血管损伤较小,术后恢复快,受到医学界的重视[10-11]。鉴于此,本文对比了全胸腔镜下单操作孔与双操作孔肺叶切除术治疗早期肺癌的疗效,对收治的75例早期肺癌患者的临床资料进行回顾性分析。结果发现,应用全胸腔镜下单操作孔肺叶切除术治疗的患者术中出血量、胸腔引流量明显少于接受全胸腔镜下双操作孔肺叶切除术治疗的患者,手术时间、术后住院时间明显短于接受全胸腔镜下双操作孔肺叶切除术治疗的患者(P<0.05)。且与全胸腔镜下双操作孔肺叶切除术相比,全胸腔镜下单操作孔肺叶切除术的淋巴结清扫数量相近(P>0.05)。单孔组患者术后1、3、7 d的VAS评分均明显低于双孔组患者;术后2周的PEF和FEV1/FVC明显高于双孔组;术后并发症发生率为12.12%,明显低于双孔组的33.33%(均P<0.05)。究其原因,单操作孔肺叶切除术切口少,且在术中减少了双操作孔的调节角度和反复在操作孔中进出,从而减少对肌肉、血管、神经及肺部的损伤,减轻了术后疼痛,促进肺功能恢复。由于双操作孔肺叶切除术对患者手术创伤较大,术后疼痛严重,易使得患者术后不敢用力咳嗽和呼吸,许多分泌物不能及时排出,造成肺不张、肺部感染等并发症[12]。

综上所述,与全胸腔镜下双操作孔肺叶切除术相比,全胸腔镜下单操作孔肺叶切除术的淋巴结清扫数量相近,且能够明显减少术中出血量,缩短手术时间和住院时间,减轻术后疼痛程度,降低术后并发症发生率,值得在临床上推广。