短暂性脑缺血发作早期继发脑梗死的CT血管造影及血清CRP、D-D水平的研究▲

2019-02-10韦馨娴周少旦韦英海钟有安

蓝 玉 钟 良 韦馨娴 周少旦 李 宁 韦英海 钟有安

(广西医科大学附属民族医院神经内科,南宁市 530001)

短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)是脑、脊髓或视网膜局灶性缺血所致,为未伴急性脑梗死(cerebral infarction,CI)的短暂性神经功能障碍[1]。TIA可反复发作,约1/3的患者会进展为继发CI[2]。TIA与CI具有相似的发病机制及危险因素,其中血管动脉粥样硬化性病变、炎性反应以及凝血-纤溶系统失衡与两者的发病密切相关。CT血管造影(CT angiography,CTA)因对判定血管病变有较高的准确性而广泛应用于动脉粥样硬化性脑血管病的诊断。C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)提示动脉粥样硬化急性期炎症反应,是判定病情严重程度的有效指标[3]。D二聚体(d-dimer,D-D)提示继发性纤溶活性及血栓形成,是机体高凝状态的敏感指标[4]。以上因素对TIA进展为CI有重要影响。目前临床上缺乏对早期TIA进展为CI病情评价较可靠的指标和便捷方法。本研究比较单纯TIA患者和TIA早期进展为CI患者的CTA结果及血清CRP、D-D水平变化,拟为临床筛查TIA早期继发CI提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2017年9月至2018年12月在我院神经内科住院的颈内动脉系统TIA患者79例为观察对象。入选标准:颈内动脉系统TIA;符合TIA的诊断标准[1];经头颅CT和(或)MRI检查无新发CI及脑出血;均为TIA首发患者,且发病至入院时间为24 h内。排除标准:合并血液系统、严重心肝肾疾病、肿瘤以及其他慢性消耗性疾病;半年内有手术、外伤史;入院时有严重的意识障碍或存在严重合并症;最近1个月内服用激素及其他免疫抑制剂。本研究经我院医学伦理委员会批准,且患者或其家属签署知情同意书。其中早期(7 d内)继发CI的18例为继发CI组,其余61例为单纯TIA组。单纯TIA组男36例,女25例,年龄45~81(54.7±5.6)岁;继发CI组男11例,女7例,年龄48~82(56.3±6.4)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 检测方法与观察指标

1.2.1 CTA检测方法 采用西门子64层多层螺旋CT,管电压120 kV,管电流150 mA,层厚0.625 mm,重建间隔0.5 mm,视野180 mm,矩阵512×512。扫描范围:从主动脉弓至颅底Wills动脉环。通过高压注射器经肘静脉注射对比剂(碘海醇300 mg/mL),注射速率3.0~4.0 mL/s。将扫描数据传至工作站进行分析,重建方法包括最大密度投影、多平面重建、容积重建、曲面重建。通过横断面图像结合不同后处理重建技术对动脉狭窄程度、斑块性质进行测定。动脉狭窄程度测量及分级:按北美症状性颈动脉内膜剥脱术研究方法确定血管狭窄程度[5-6]。狭窄率(%)=(狭窄远端直径-最小残余直径)/狭窄远端直径×100%。狭窄程度分为:轻度狭窄(1%~49%)、中度狭窄(50%~69%)、重度狭窄(70%~99%)和完全闭塞(100%)。斑块性质[7]:软斑块(CT值<60 HU)、中等密度斑块(CT值60~129 HU)、钙化斑块(CT值>130 HU)。混合斑块为同一斑块内见上述不同性质的斑块(其中软斑成分>20%),不稳定斑块为软斑块、混合斑块同时存在,稳定斑块为中等密度斑块、钙化斑块同时存在。侧支循环形成评估[8]:一级侧支循环评估前、后交通动脉,二级侧支循环主要评估软脑膜侧支和眼动脉。依据侧支循环形成情况分为有侧支循环形成和无侧支循环形成。

1.2.2 血清指标检测方法 所有患者均在发病24 h内、第3天、第7天清晨抽取空腹肘静脉血4 mL,采用全自动生化分析仪检测血清CRP、D-D水平。

1.3 统计学处理 采用SPSS 13.0统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)或百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

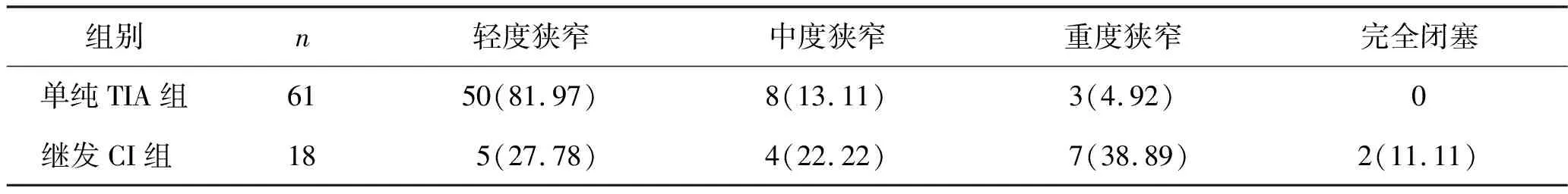

2.1 头颈部动脉狭窄程度比较 继发CI组患者的头颈部动脉狭窄程度重于单纯TIA组,差异有统计学意义(u=4.758,P<0.001)。见表1。

表1 两组患者头颈部动脉狭窄程度比较 [n(%)]

2.2 侧支循环及斑块类型比较 单纯TIA组侧支循环形成40例(65.57%),继发CI组侧支循环形成4例(22.22%),差异有统计学意义(χ2=10.586,P<0.001)。单纯TIA组发现稳定斑块27个(中等密度斑块18个,钙化斑块9个)、不稳定斑块21个(软斑块12个,混合斑块9个)。继发CI组发现稳定斑块2个(中等密度斑块1个,钙化斑块1个)、不稳定斑块15个(软斑块9个,混合斑块6个)。

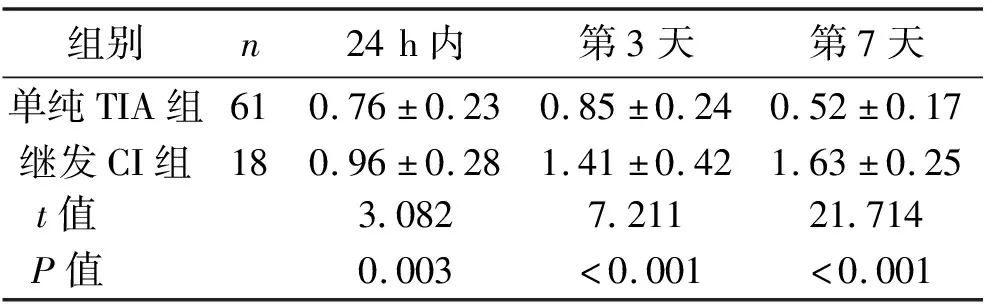

2.3 血清CRP、D-D水平比较 发病24 h内、第3天、第7天,继发CI组患者血清CRP、D-D水平均明显高于单纯TIA组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表2、表3。

表2 两组患者血清CRP水平比较 (x±s,mg/L)

表3 两组患者血清D-D水平比较 (x±s,mg/L)

3 讨 论

TIA具有反复发作、自行缓解的特点,但部分患者短时间内可进展为CI而造成神经功能损伤。国外报道TIA 7 d内进展为CI的比例为8.0%,国内报道达24.4%[9-10],可见TIA患者为CI的高危人群,采取有效手段评估其危险因素并及时干预,对降低CI的发生率具有重要意义。动脉粥样硬化引起的血管狭窄、斑块脱落以及血流动力学异常与TIA继发为CI密切相关。CTA作为一种无创、快速的检查,不仅可显示血管狭窄程度及侧支循环形成情况,还可判断血管壁斑块性质,因而被广泛应用于动脉粥样硬化性脑血管疾病的病情评估中。

本研究中,CTA结果显示继发CI组患者头颈部动脉狭窄程度明显重于单纯TIA组(P<0.05),说明动脉狭窄程度越严重,TIA继发为CI的发生率越高。其主要原因考虑为当脑血管狭窄率<50%时,其仍可代偿维持脑部充足血供,对脑功能影响较小;当狭窄率≥50%时,则脑部血流动力学受到影响而导致脑组织持续低灌注,造成TIA频繁发作甚至CI的发生[11]。

研究指出,头颈动脉狭窄患者发生急性缺血,若形成侧支循环但开通不足时,可造成脑组织短暂缺血而发生TIA。但当侧支循环衰竭或无法形成时则易导致CI,没有侧支循环的患者每年卒中发生率达32.7%[12]。本研究发现,继发CI组患者侧支循环形成率(22.2%)较单纯TIA组(65.6%)低(P<0.05),提示无侧支循环形成的TIA患者更易继发为CI。

另外,动脉粥样硬化斑块的稳定性与TIA继发为CI密切相关。混合斑块、软斑块属于不稳定斑块,在血流冲击下极易脱落造成血管栓塞;同时不稳定斑块易发生破裂、溃疡形成、高凝物质暴露造成血栓形成,从而加剧血管狭窄。本研究中,继发CI组患者的头颈部动脉粥样硬化斑块以不稳定性斑块居多(88.2%),明显高于单纯TIA组(43.8%),提示不稳定斑块也是TIA继发为CI的重要危险因素。

TIA的发生、发展与动脉粥样硬化程度有关,其核心是炎性反应,而CRP是机体炎症反应的敏感指标。CRP通过激活补体使血管内皮损伤、斑块破裂,促进血栓形成和进展,因此,其水平变化可在一定程度上反映动脉粥样硬化的严重程度,可作为预测猝死发生、评估病情的良好指标。本研究中,继发CI组患者血清CRP水平在发病后开始进行性升高,且发病24 h内、第3天、第7天均明显高于单纯TIA组(均P<0.05),提示CRP水平越高,炎性反应越剧烈,缺血程度越重,TIA继发为CI的风险就越大,据此可作为评估TIA继发IC的重要依据。

D-D是机体高凝状态的敏感指标,其水平增高可损伤血管内皮,诱发血小板聚集而形成血栓;同时可继发纤溶亢进导致高凝状态而造成血栓形成。因此,D-D对于评估血栓性疾病病情有重要意义。本研究结果显示,继发CI组患者血清D-D水平在入院24 h内、第3天、第7天均明显高于单纯TIA组(均P<0.05),且持续处于高水平,说明继发CI组患者纤溶活性显著亢进,血栓形成范围广泛,更易发生CI,因此,D-D水平可作为TIA继发CI的独立危险因素。

综上所述,相对于单纯TIA,早期继发为CI的患者其头颈部动脉狭窄程度及斑块的性质以及侧支循环的形成与病情进展密切相关,且其血清CRP、D-D呈早期升高表现。临床上对早期TIA患者应密切监测其血清CPR、D-D水平动态变化,并及早行CTA检查评估头颈部动脉狭窄程度、斑块性质及侧支循环形成情况,以便及早筛查出继发为CI的高危患者;对于存在严重动脉狭窄及不稳定斑块患者,应加强药物治疗稳定斑块,以缓解病情恶化。因此,头颈部CTA检查结合血清CRP、D-D水平动态变化对评估TIA患者早期继发CI有较好的评估价值,对临床筛查高危患者、及早采取干预措施、改善预后有重要意义。