前臂游离动脉化静脉皮瓣在手部软组织缺损修复术中的应用研究▲

2019-02-10刘圣曜罗人彰杨帅智

黄 昱 刘圣曜 刘 伟 罗人彰 杨帅智

(广东省佛山市第五人民医院,佛山市 528000)

手是日常生活、工作中使用频率极高的功能器官之一,手外伤是临床较为常见的外科损伤。因手部存在大量的神经、血管等组织,使手部外伤缺损的修复难度较大。动脉化静脉皮瓣的优势主要体现在操作简单、厚薄适宜、取材部位广泛等,因此认为其适用性更为理想[1]。本研究对比观察前臂远端掌侧动脉化静脉皮瓣与前臂游离动脉化静脉皮瓣修复术治疗手部软组织缺损的应用效果。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年11月至2018年11月在我院接受诊治的手部软组织缺损患者90例为研究对象,其中采用前臂远端掌侧动脉化静脉皮瓣修复术治疗的45例为对照组,采用前臂游离动脉化静脉皮瓣修复术治疗的45例为观察组。对照组男28例,女17例;年龄24~52(40.25±5.37)岁;致伤原因:锐器割伤12例,重物压砸伤28例,撕脱伤3例,高温机器压伤2例;受伤部位:示指20例,中指11例,环指10例,小指2例,掌背侧2例。观察组男27例,女18例;年龄25~52(41.48±5.07)岁;致伤原因:锐器割伤11例,重物压砸伤29例,撕脱伤2例,高温机器压伤3例;受伤部位:示指19例,中指12例,环指9例,小指3例,掌背侧2例。纳入标准:所有患者均行修复术治疗;本研究获患者及伦理委员会同意。排除标准:严重神经损伤者;伴随其他重症者。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 观察组 患者接受前臂游离动脉化静脉皮瓣修复术,具体操作如下。

1.2.1.1 皮瓣设计 在软组织损伤的同侧前臂掌端做皮瓣设计,皮瓣大小以创面损伤面积作为基础参考值,确保皮瓣大于创面20%。另外,明确两条皮瓣处在平行状态,同时中间没有直接交通支的静脉干,以保证皮瓣纵轴与静脉干的方向相同,然后明确两条静脉能够在皮瓣上均匀分布[2]。

1.2.1.2 皮瓣切取 沿皮瓣的临近一侧皮缘切开,做锐性分离,在此过程中需要保护皮下浅静脉主干及其关键属支。然后逐渐向近端游离,确保长度充足,再向深层剥离一直到深筋膜浅层,在此过程中注意保护穿支血管。完成操作后切开深筋膜,将其与皮瓣的下皮做缝合处理,观察较大穿支血管是否进入到皮瓣,若进入则可以进行后续操作。皮瓣游离完成后,于显微镜下进行皮下脂肪切除,然后对静脉干间的直接通路做结扎,缝合后取下皮瓣[3]。

1.2.1.3 创面修复 取下皮瓣后不进行掉转操作,在皮瓣临近侧保留出两条静脉干,吻合显露的动脉与静脉。另外,将相对较小的静脉向静脉膜相反一侧做动脉化,促使粗大静脉与指背静脉实现吻合。

1.2.1.4 术后处理 术后指导患者将出现软组织损伤一侧抬高固定,绝对卧床休息1周左右,局部保温灯照射,常规做抗感染及抗凝治疗[4]。

1.2.2 对照组 患者接受前臂远端掌侧动脉化静脉皮瓣修复术,其他操作与观察组一致,在修复时与游离动脉化静脉不同,在深筋膜层下间隙解剖游离皮瓣[5]。

1.3 观察指标 对两组患者术后皮瓣的成活率进行观察记录;采用总主动活动度(total active movement,TAM)评分法对术后功能进行评价,评分0~100分,分数越高则功能越强。对患者进行2年随访,观察其恢复情况,包括愈合情况等,结合患者的切口状况进行评估。观察两组患者的不良反应情况,如严重水肿、水泡等。

1.4 统计学处理 利用SPSS 17.0统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较用t检验;计数资料用例数(n)或百分率(%)表示,组间比较用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 皮瓣成活率比较 观察组皮瓣成活44例,成活率为97.78%。对照组皮瓣成活37例,成活率为82.22%。观察组皮瓣成活率明显高于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.444,P=0.035)。

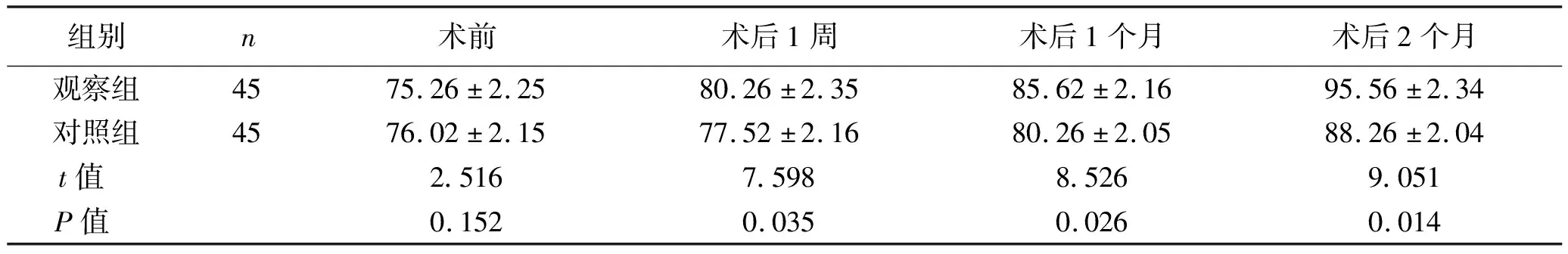

2.2 TAM评分比较 术前两组TAM评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后1周、1个月及2个月,观察组的TAM评分均显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组患者TAM评分比较 (x±s,分)

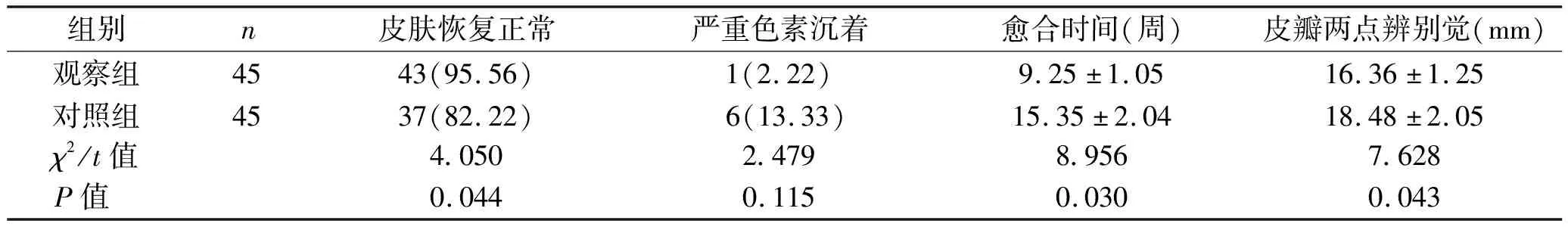

2.3 随访结果比较 观察组患者的皮肤恢复正常率为95.56%,明显高于对照组的82.22%;观察组患者的愈合时间及皮瓣两点辨别觉均明显短/小于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。观察组患者严重色素沉着率为2.22%,明显低于对照组的13.33%,但两组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者随访结果比较

2.4 不良反应情况比较 观察组不良反应发生率为4.44%,对照组不良反应发生率为22.22%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.5 典型病例 观察组中1例患者的术前及术后恢复情况如图1、图2、图3所示,术后3个月患者手功能恢复良好。

表3 两组患者不良反应发生率比较 [n(%)]

图1 术前创面

图2 术后即刻,皮瓣血运良好

图3 术后3个月手功能恢复满意

3 讨 论

软组织损伤为人体软组织基于暴力作用,或长时间慢性劳损而引发的创伤综合征,其中多数患者均由暴力作用而引发。软组织受到创伤后,最常见的表现是局部肿胀及疼痛,其原因在于软组织损伤后会引起一系列的微循环障碍以及无菌性炎症。针对软组织损伤需要进行针对症状及病因的治疗、物理治疗、药物干预、外科手术修复、早期限制活动、恢复期功能锻炼等多个环节的治疗。在手外科损伤患者中,最为常见的便是手部皮肤软组织缺损,针对此类患者需要实施修复手术,而可应用的手术修复方式众多[6-9]。有学者指出,动脉化静脉皮瓣可有效提升整体治疗效果。在修复的初期,细动脉血无法正常流动,仅有极少细动脉维持着缓慢的血流[10-11]。基于此,经动脉短路的血流不能够完全支持皮瓣成活,而细静脉内部物质交换是确保皮瓣成活的关键。以上理论属于动脉化静脉皮瓣的成活机制[12-13]。本研究中,观察组皮瓣成活率为97.78%,明显高于对照组的 82.22%(P<0.05),说明前臂游离动脉化静脉皮瓣具有较高的存活率,皮瓣成活支持要素充足,可为皮瓣术后成活创造更为理想的条件。术前两组TAM评分无显著差异,术后1周、1个月及2个月观察组的TAM评分均显著高于对照组(均P<0.05)。分析其原因可能为,在微循环危象阶段,皮瓣的灌注状态得到改善,而进入到手术治疗后的微循环重建过程中,动脉中的血液会经由多个渠道流入到微动脉,对皮瓣进行生理性灌注,改善皮肤血流,进而取得更高的皮瓣成活率。本研究中,观察组患者的皮肤恢复正常率为 95.56%,明显高于对照组的82.22%;愈合时间及皮瓣两点辨别觉均明显短/小于对照组,组间对比差异显著(P<0.05)。严重色素沉着率为2.22%,明显低于对照组的13.33%,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组所采用的前臂游离动脉化静脉皮瓣对软组织二次损伤较小,有助于皮瓣成活,同时也促使其术后恢复时间会相对缩短,皮肤的恢复效果也更为理想。本研究中,观察组患者中有1例发生肿胀、1例遗留线性瘢痕,发生率为4.44%,对照组有10例患者分别发生肿胀、渗血以及水泡形成等。说明前臂游离动脉化静脉皮瓣可降低患者所面临的术后不良反应发生风险。其原因在于,对照组所采用的修复方式中,直接切断的方式增加组织损伤程度,而观察组的游离方式损伤较小,因此术后不容易出现严重肿胀等问题。以上结果均提示,将前臂游离动脉化静脉皮瓣应用在修复术中可进一步提升治疗效果,但需要严格控制手术适应证[14-15]。

综上所述,将前臂游离动脉化静脉皮瓣应用在手部软组织缺损的修复中,有助于提升术后愈合及功能恢复效果,且不良反应发生率低。