行业壁垒视角下的吉利汽车发展之路

2019-01-30周雅莉

周雅莉

(石河子大学,新疆 石河子 832000)

一、理论基础及分析

(一)进入壁垒

进入壁垒可以衡量市场结构,是新手需要消除的障碍。对汽车行业来说,主要的行业进入壁垒有:1.规模经济 2.产品差异化3.资金需求4.获得经销渠道5.政府政策

(二)退出壁垒

它也被称作为退出障碍,指的是公司退出行业时必须支付的费用和成本。当现有公司有意退出行业时,市场前景不好,公司业绩不好,但由于各种因素,资源无法顺利转移。退出障碍有两种类型,即退出破产(被动或强制)和退出其他行业(主动或有意识)。

(三)行业类型

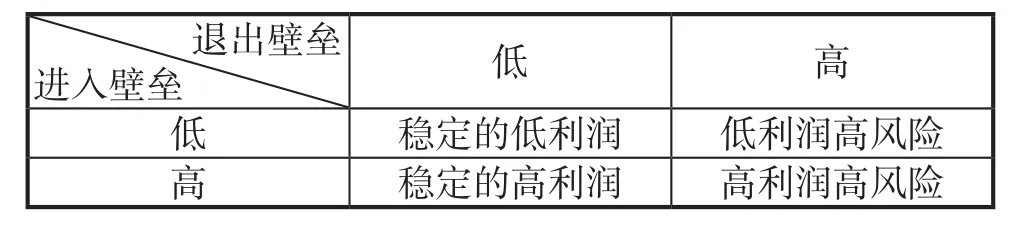

波特根据行业壁垒的高低将所有行业分为以下四种类型:

图1 行业进入壁垒和退出壁垒的矩阵(波特)

从图1可以看出,汽车行业是一个进入门槛高,退出门槛高的行业。这决定了其高利润、高风险的特征。高利润势必会让企业家们趋之若鹜,吉利汽车是如何脱颖而出的?又是如何打破行业壁垒成功进入汽车行业的呢?

二、吉利汽车发展历程

1986年,吉利汽车成立。1994年,吉利接近摩托车制造业。 但是,当时国家对摩托车生产施加了工业控制,“吉利”自己没有办法生产摩托车。李书福与嘉陵摩托车成功合作,依托嘉陵摩托车生产许可证在台州生产嘉吉牌摩托车,开发出中国第一辆豪华踏板式摩托车。1998年,“吉利”摩托车的产量已经达到了35万辆。建材和摩托车生产资金的不断供应为进入汽车行业奠定了坚实的基础。

1997年,吉利集团投资5亿元进军汽车制造业,在浙江台州进行经济型和家用车的研发,走低端路线,避免了与大企业的正面竞争。 到1999年,虽然吉利的经济和家用汽车已经大规模生产,但尚未获得并且无法出售汽车生产许可证。 在严格的国内汽车生产目录管理系统的情况下,“吉利”一直在努力,因为它未能获得汽车生产许可证。 幸运的是,随着2001年汽车生产控制的放松,目录管理系统改为公告系统,“吉利”有资格进行轿车生产。2002年8月,台州路桥正式启动台州吉利汽车工业城,年产30万辆。与此同时,吉利迅速加快了寻求资金和技术支持的努力。在过去六个月左右的时间里,公司先后与上海捷士达集团重组资产;与安雅咨询有限公司签订咨询服务协议,计划在海外上市,并在两年内筹集8亿至10亿元人民币;与意大利汽车工程集团就家用车辆设计达成战略合作协议。

2003年,“吉利”与中国光大银行签署战略合作协议,并将其销售总部和管理层迁至杭州。随后,吉利集团与香港国润控股达成了一系列离岸资本合作协议。 到2002年时,吉利汽车产销量为4万七千辆,同比增长了120%,占全国汽车产量的4.38%,占同级经济型轿车的20%;集团的销售收入达到30.85亿元,同比增长38%。实现税收优惠2亿多元,同比翻番。并且“吉利”加入了全国主流汽车制造商行列,在浙江省百强企业中排名第28位,进入全国500强企业。

2018年2月24日,吉利以约90亿美元的价格收购了戴姆勒9.7%的股份,成为梅赛德斯-奔驰母公司的第一大股东。

三、吉利汽车打破汽车行业壁垒分析

前身:上亿企业,全部赠送

1984年,吉利集团创始人李书福用他2000元的影楼基金筹集了黄岩县制冷配件厂。它也是吉利集团的前身,主要生产冰箱配件。到1989年,李书福的工厂年产值已突破1亿元,但遗憾的是此时国家实行产业限制,黄岩县制冷配件厂被迫退出制冷行业。 此外,受当时国家政局动荡的影响,考虑到其公司产权的性质,李书福免费将黄岩县制冷配件厂给予当地地方政府。

萌芽: 再遇阻拦,借道进入

1991年,李书福在台州成立吉利建筑装饰材料厂,主要生产中国第一个以国美命名的铝塑板和镁铝弯板。建筑材料为公司积累了大量的资金,直到如今它仍然是吉利的主要利润来源之一。 1994年,当“吉利”决定进入摩托车制造业时,由于行业监管,政府政策存在很大障碍。凭借嘉陵摩托车的生产许可证,李书福在台州成功生产了嘉吉品牌摩托车,成功打破了政府的政策障碍。 同时,与嘉陵摩托合作能够消除摩托车行业对新进者的不信任与排挤,很容易获得经销商的信任,建立自己的销售渠道,成功打破获取分销渠道的障碍。 并且,借助嘉陵摩托的品牌,打破了产品差异化的壁垒。

起势:踌躇徘徊,终遇光明

进入摩托车行业为“吉利”进入汽车行业打下了坚实的基础,为进入汽车行业提供了源源不断的资金流, 帮助吉利汽车打破资金需求壁垒,而建立台州汽车工业城又进一步打破规模经济壁垒。 李书福在不知道汽车行业的壁垒有多高,挑战有多大时,他就开始了行动,他将十几亿的身家都投入到汽车行业, 然而,政府对汽车工业的严格控制使得李书福经历了波澜,几乎放弃了。“吉利”因为未能获得汽车生产许可证而陷入困境。 幸运的是,在2001年,国家放宽了汽车生产控制,并将目录管理系统改为公告系统。 而在于桥车资本市场中,由国有资本和部分外国资本一统天下的垄断格局终于被打破了。 民营资本的进入, 给愈来愈为民族桥车工业在“入世” 后的命运担忧的国人带来了些许希望。 然而,进入汽车行业的吉利并没有因此乐享其成而是不断地寻求资金与技术支持。

回顾:模仿创新,打破壁垒

“吉利”作为民营第一家,用短短20年的时间,从零起步,年销量已经超过120万辆,销售额接近3000亿。

回顾吉利集团的发展,我们可以发现,作为一家私营企业,“吉利”消除市场壁垒和政策障碍相对困难,在解决监管障碍方面面临更多不确定性。但是,我们可以看到吉利经常采用“模仿”策略先进入新行业,然后利用市场或技术的“本土创新”在竞争中立足。最初,它与嘉陵摩托车厂生产嘉吉品牌摩托车。进入汽车生产行业时,吉利故技重施使用相同的方法: 通过与日本天津“丰田”汽车的合作,“吉利”解决了汽车关键部件设计和制造的技术难题。 在之后的“干中学”中,“吉利”开发了自己的汽车发动机。 这种在模仿中创新,在创新中模仿的模式使得刚刚进入汽车行业的“吉利”迅速成长,站稳脚跟。

结论

汽车行业不仅面临巨大的海外市场竞争,同时更大程度上承受着政府管制的压力,存在着极高的进入壁垒,其投资期和回报周期也都相对较长,而国内大多数企业有存在投机性质的短期行为的问题,这决定了汽车不是一般有钱的企业可以涉足或愿意涉足的领域。同时转型经济中政府对特定行业的管制, 在提高民营企业管制性进人壁垒的同时, 显著弱化了市场性进入壁垒。想要成功进入汽车行业,不妨学习吉利汽车“模仿+创新”的模式,取人之长,补己之短。但需要注意的是, 想要对政府方面管制性进人壁垒有所突破,并不是仅仅依靠企业自身进行制度和组织创新的相关能力就能够轻松实现的。