民族贫困山区乡村旅游资源空间结构分析与优化*

——以渝东南地区为例

2019-01-30刘红梅杨素丹夏凯生杨素婷

刘红梅,杨素丹,夏凯生,杨素婷

(1.重庆旅游职业学院财经商贸系,重庆 409000; 2.中南大学中国村落文化研究中心,湖南长沙 410083)

0 引言

党的十九大报告提出“实施乡村振兴战略”,这是中国特色社会主义进入新时代,面临社会基本矛盾转化,决胜全面建成小康社会而作出的一项重大战略决策。多年来的实践证明,发展乡村旅游是实现乡村振兴的重要力量、重要途径、重要引擎,是解决“三农”问题、助力脱贫攻坚的重要渠道。在乡村振兴的新时代,乡村旅游应有大作为[1-2]。近年来,中央对乡村旅游的高度重视和各地乡村旅游业的蓬勃发展,推动了学术界对乡村旅游理论与实践的广泛研究。旅游资源是旅游系统中重要的节点型要素[3],研究乡村旅游资源的空间结构对掌握区域乡村旅游空间发展规律、存在问题,以提出科学对策,促进乡村旅游产业可持续发展具有重要意义。该研究领域于近几年才在国内逐渐兴起,研究成果不多。研究内容方面,主要聚焦于乡村旅游资源空间分布与优化[4-6]、空间(时空)演化[7-9]、空间集聚与重构[10]、空间分异[11]、空间规划[12-13]等; 研究方法与技术方面,主要运用GIS空间分析技术[8-9, 11]、计量数学[8-9]、点—轴系统理论[10, 14]、景观生态学[15]等技术与理论; 研究对象方面,主要以行政区域为对象,多数集中于宏观尺度的分析,如国家、省、市[4, 6-8],中、微观尺度主要针对区(县)、乡镇、村或景区[12-13, 15]。总体来看,研究区域主要集中于东部沿海或平原地区,对中西部山地地区,尤其是连片贫困山区的研究涉及很少。

渝东南,即重庆东南地区,辖黔江区、武隆区、石柱土家族自治县、彭水苗族土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县6区县,地处武陵山区,是以土家族、苗族为主的国家集中连片民族特困地区,也是国家重点生态功能区和武陵山绿色经济发展高地。境内生态环境优异,旅游资源丰裕。近年来,旅游业已成为撬动本地区经济发展的主导产业,乡村旅游亦随之迅速崛起,成为地方减贫脱贫的重要方式,但同时也伴随着同质竞争、无序发展等问题。因此,文章构建空间结构分析框架,采用GIS技术和网络拓扑分析法,基于点—轴系统理论,分析渝东南乡村旅游资源空间结构,构建其空间结构优化体系,从而为合理配置旅游资源,优化旅游发展格局,促进渝东南乡村旅游有序、可持续发展提供思路。

表1 渝东南乡村旅游资源分类体系

一级体系二级体系数量(个)占比(%)占比(%)休闲观光类(68)自然风景区3825.68休闲度假区1610.81农业观光园149.4645.95特色村镇类(46)少数民族古镇4228.38新农村示范村42.7031.08农事体验类(18)农家乐138.78采摘趣味园53.3812.16乡村文化类(16)红色文化纪念地106.76古代历史文化景观64.0510.81

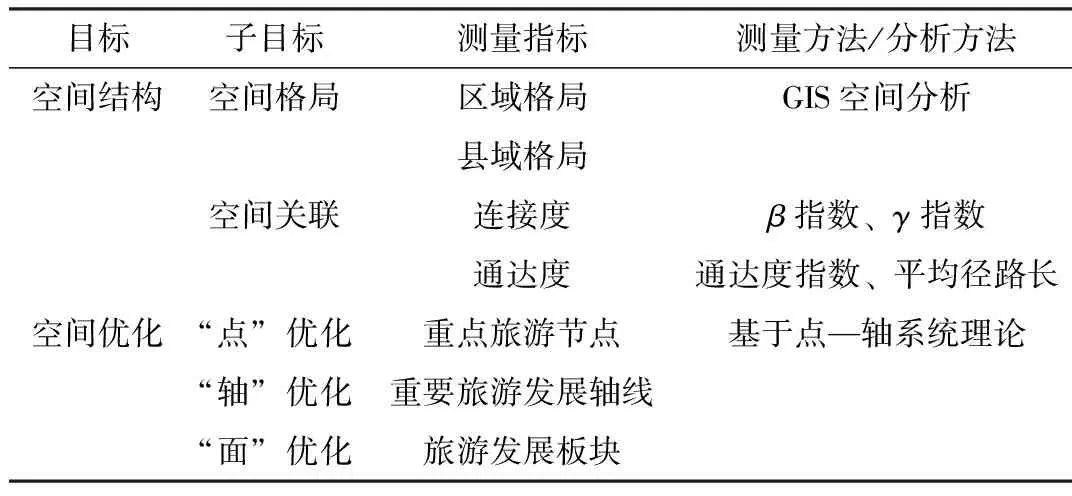

表2 渝东南乡村旅游资源空间结构与优化分析框架

目标子目标测量指标测量方法/分析方法空间结构空间格局区域格局GIS空间分析县域格局空间关联连接度β指数、γ指数通达度通达度指数、平均径路长空间优化“点”优化重点旅游节点基于点—轴系统理论“轴”优化重要旅游发展轴线“面”优化旅游发展板块

1 数据与方法

1.1 数据采集

①乡村旅游资源数据:渝东南6区县旅游局官方网站截止2014年12月31日公布的乡村旅游景点和未公布但具有代表性的乡村旅游景点,共计148个。其中,为更好研究渝东南空间结构优化,A级景点数据来源于重庆市旅游政务网站公布的《重庆市A级旅游景区名单(截止2017年12月31日)》。②数据预处理:运用ArcGIS10.2软件,建立渝东南乡村旅游资源数据库和地理空间可视化表达。③旅游资源分类:采用课题组已有研究成果[9],基于乡村旅游资源的相关分类研究,结合渝东南乡村旅游资源发展实际,将该地区乡村旅游资源划分为休闲观光类、特色村镇类、农事体验类、乡村文化类4个一级类别和9个二级类别(表1)。

1.2 研究方法

采用GIS技术和网络拓扑分析法,运用多种测量指标,从空间格局、空间关联两个角度分析渝东南乡村旅游资源空间结构特征。根据空间结构测度结果,利用点—轴系统理论,研究渝东南空间结构优化路径,构建旅游空间结构优化体系。分析框架见表2。

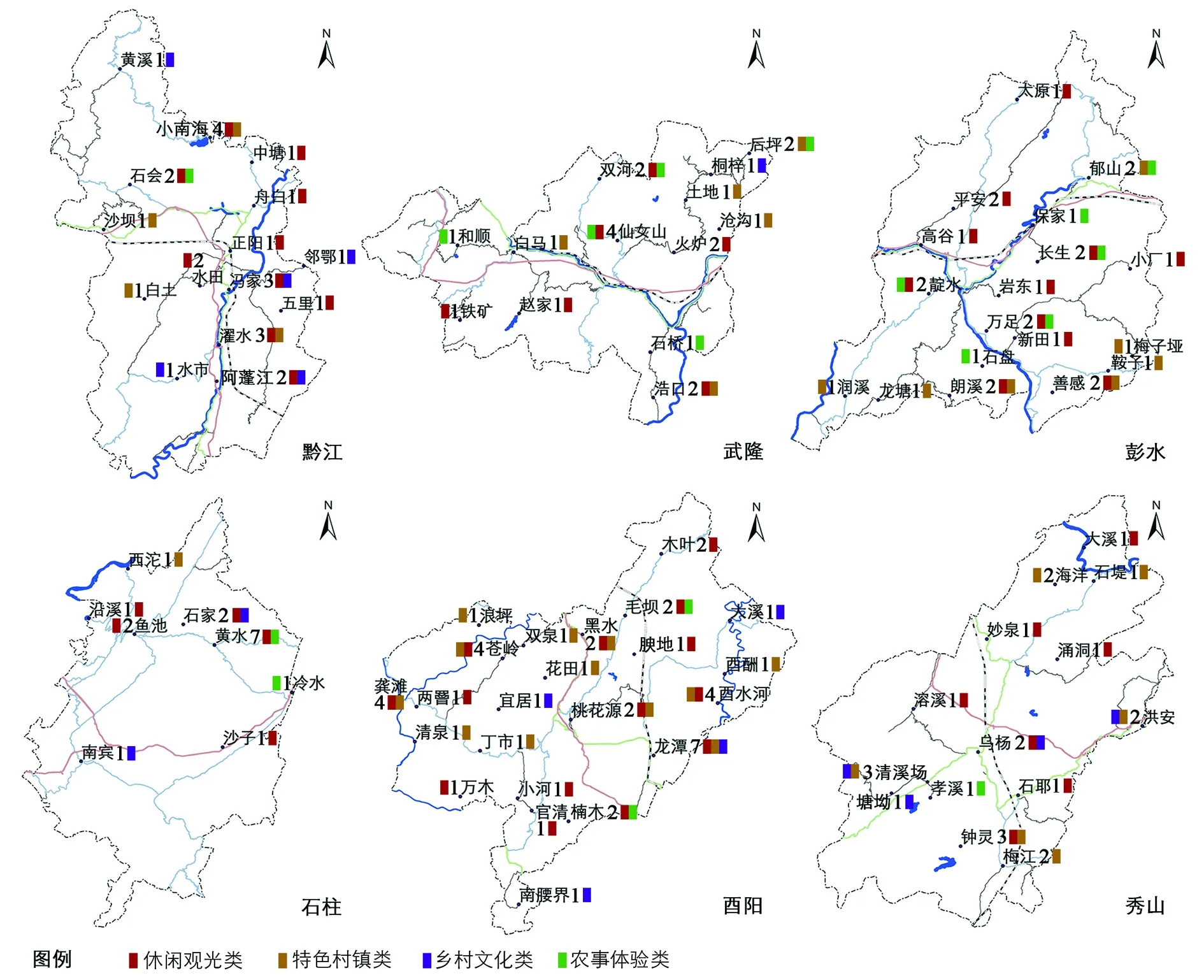

图1 渝东南乡村旅游资源分布

图2 渝东南6区县乡村旅游资源分布(注:道路、水系图例同图1)

图3 渝东南乡村旅游资源空间结构平面拓扑图 图4 渝东南乡村旅游资源所在乡镇空间结构平面拓扑图

2 空间格局特征

2.1 区域空间格局

渝东南乡村旅游资源总体空间分布特征:资源分布方面,总体分布不均衡,呈现中部较多,南部次之,北部最少的格局; 景点依附方面,主要位于道路、河流附近,区域内主要江河、高速(渝湘高速)、铁路(渝怀铁路),对乡村旅游资源的分布起主导作用; 资源类型方面,休闲观光类景点最多,其次为特色村镇类,最少为农事体验类和乡村文化类(图1)。

2.2 县域空间分布

渝东南6区县乡村旅游资源空间分布对比:景点数量方面,酉阳乡村旅游景点及A级景区数量最多,其他区县分布较少; 具有代表性乡村旅游资源的乡镇数量方面,酉阳最多,黔江、武隆、彭水、秀山其次,石柱最少; 景点类型发展方面,酉阳在休闲观光、特色村镇、乡村文化类型发展领先,其他区县发展较为缓慢; 旅游资源均衡程度方面,武隆、酉阳、秀山分布较平衡,黔江旅游资源主要集中于东部河流(阿蓬江),彭水集中于中、南部,石柱集中于北部(图2、表3)。

3 空间关联特征

3.1 连结度分析

3.1.1β指数

β指数指网络内节点的平均连接数,用于度量区域内交通网络连接性的高低。计算公式为β=L/V(1)式中,L为网络中两节点间的直接连线数目,V指网络中的节点数。β值范围为0~3,值越大,表明网络中的连接度越好,区域内旅游景点间交通越便利。根据148个乡村旅游景点(节点)与节点间的直接连线(两节点间的连线主要依据交通路网情况)制作出渝东南乡村旅游资源空间结构平面拓扑图(图3),经数算得到两节点间的连线数目之和为150,即L=150,V=148,经计算,β=1.01。。结果表明,渝东南乡村旅游资源交通网络的连接度较低。由调查得知,部分乡村旅游景点分布在乡道附近或偏离于交通干道,路况较差,通达程度较低,景点可进入性差。

3.1.2γ指数

γ指数为网络各节点间的实际连线数和理论最大连线数目的比,用于测量区域内交通网络的连通发达程度。计算公式为γ=L/3(V-2) (2)式中,L、V含义与β指数相同。γ值范围为0~1,值越大,表明区域内交通连通程度越高。经计算,γ=0.34,结果反映,渝东南乡村旅游景点之间交通网络连通程度较低,道路系统欠发达,乡村旅游资源节点之间的交通路线较少,交通网络密度低,影响了区域内旅游景点间的互通互联。

3.2 通达度分析

乡村旅游景点间通达程度直接与所在乡镇交通条件相关,为反映景点所在乡镇之间的交通通达程度及为下文空间结构优化分析提供数据支撑,提取了渝东南乡村旅游资源所在乡镇(91个)与县道及其以上道路数据,构建渝东南乡镇网络拓扑系统(图4)。

3.2.1 通达度指数

通达度指数指网络中由一个节点到其他所有节点最短路径的平均距离。公式为:

(3)

式(3)中,Ai为节点i的通达度指数,Dij指节点i至节点j的最短路径。Ai值越小,即i点在网络中越通达,交通越便捷。经计算,渝东南乡村旅游乡镇之间通达度指数的平均值为76.21km。其中,位于和靠近城区的乡镇其通达度指数均低于平均值,节点间通达度良好,而位于郊区或乡村的乡镇通达性较差,可进入性不强,反映出景点交通条件从城区到乡村逐渐下降的规律。

3.2.2 平均径路长

平均径路长用于度量网络中节点间联系的难易程度。一对节点间的距离用沿最短路径所介入的连线数表示,节点的行总数是矩阵中该节点与其他所有节点的连接数之和,节点的平均径路长是该节点行总数除以行内正值节点数得到。行总数或平均径路长越小,说明该节点在网络中的联系程度越好。计算得出,渝东南乡村旅游乡镇网络平均径路长的平均值为9.28。91个乡镇中有53个乡镇的平均径路长低于平均值,在7.06~9.22之间,表明这些旅游乡镇在区域内的交通通达程度良好; 有38个乡镇的平均径路长高于平均值,在9.29~12.40之间,说明这些乡镇在区域内的交通网络欠发达,应加强路网建设(表4)。

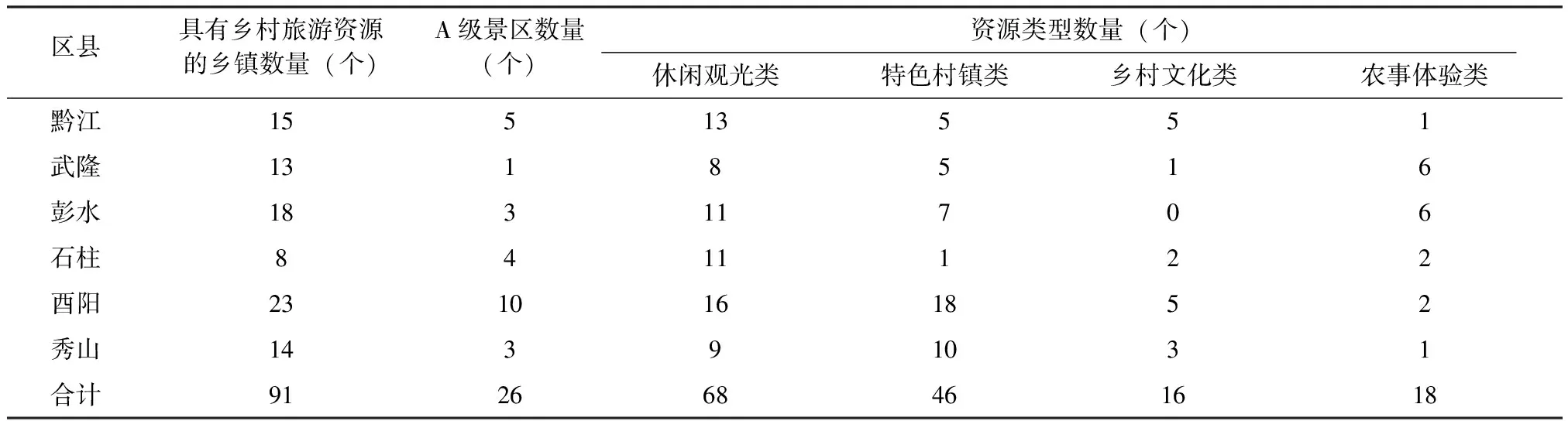

表3 渝东南乡村旅游资源发展现状

区县 具有乡村旅游资源的乡镇数量(个)A级景区数量(个) 资源类型数量(个)休闲观光类特色村镇类乡村文化类农事体验类黔江15513551武隆1318516彭水18311706石柱8411122酉阳2310161852秀山14391031合计912668461618

表4 渝东南乡村旅游资源乡镇空间网络平均径路长对比

名称行总数平均径路长名称行总数平均径路长名称行总数平均径路长黑水6357.06 中塘7758.61 石耶8989.98 桃花源6547.27 水田7758.61 仙女山8999.99 郁山6667.40 新田7778.63 大溪8999.99 保家6777.52 木叶7798.66 浪坪8999.99 正阳6877.63 小厂7808.67 冷水91010.11 毛坝6907.67 楠木7818.68 桐梓92310.26 舟白6917.68 润溪7878.74 酉酬93110.34 冯家6967.73 善感7888.76 白马94010.44 石会6997.77 鞍子7898.77 海洋95510.61 高谷7007.78 南腰界7898.77 黄溪95810.64 官清7047.82 妙泉7938.81 酉水河95810.64 濯水7067.84 水市7958.83 朗溪96310.70 沙坝7117.90 腴地8038.92 浩口97610.84 两罾7117.90 清泉8068.96 洪安98510.94 龚滩7137.92 万木8078.97 钟灵98510.94 丁市7187.98 宜居8109.00 梅江98510.94 小河7197.99 苍岭8119.01 孝溪98710.97 靛水7208.00 乌杨8139.03 塘坳98710.97 双泉7208.00 梅子垭8229.13 双河98810.98 岩东7218.01 南宾8229.13 黄水98910.99 万足7248.04 沙子8279.19 鱼池1 00311.14 龙潭7248.04 火炉8309.22 赵家1 00611.18 花田7248.04 土地8369.29 后坪1 01211.24 阿蓬江7318.12 白土8609.56 大溪1 02311.37 溶溪7548.38 五里8649.60 和顺1 02711.41 沧沟7588.42 小南海8699.66 沿溪1 04711.63 太原7648.49 龙塘8749.71 西沱1 04911.66 长生7678.52 石堤8749.71 石家1 07111.90 石盘7698.54 涌洞8759.72 铁矿1 11612.40 平安7718.57 石桥8879.86 平均值9.28 邻鄂7748.60 清溪场8989.98

4 空间结构优化分析

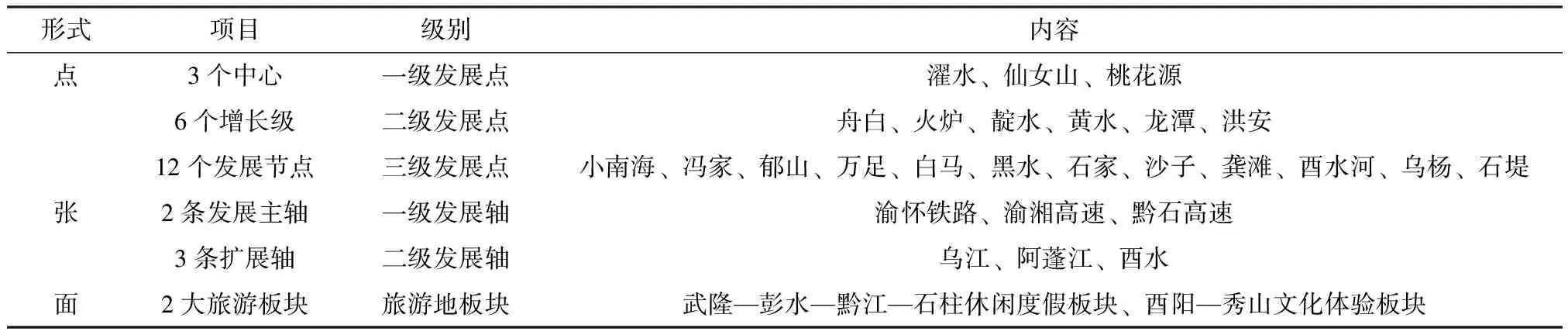

“点—轴系统”理论是区域开发的基础性理论,该理论认为,社会经济空间结构是由点(各级居民点和中心城市)和轴(交通、通讯干线、能源及水源通道连接而成)组成[16]。该理论反映了社会经济空间组织的客观规律,对于区域旅游开发具有重要理论价值和现实指导意义[17]。采用点—轴系统理论,根据上文研究数据,结合渝东南乡村旅游目前发展现状及趋势,以“轴”串“点”,以“点”成“面”,构建“点”、“轴”、“面”相结合的“三级节点、两级轴线、两大板块”的旅游空间结构系统(表5、图5)。

表5 渝东南乡村旅游空间结构优化系统

形式项目级别内容点3个中心一级发展点濯水、仙女山、桃花源6个增长级二级发展点舟白、火炉、靛水、黄水、龙潭、洪安12个发展节点三级发展点小南海、冯家、郁山、万足、白马、黑水、石家、沙子、龚滩、酉水河、乌杨、石堤张2条发展主轴一级发展轴渝怀铁路、渝湘高速、黔石高速3条扩展轴二级发展轴乌江、阿蓬江、酉水面2大旅游板块旅游地板块武隆—彭水—黔江—石柱休闲度假板块、酉阳—秀山文化体验板块

图5 渝东南乡村旅游资源空间结构优化

4.1 重点旅游发展节点

县域层级内,乡镇是乡村旅游发展的节点。结合各旅游乡镇经济基础、资源禀赋、服务功能等发展层次,构建“三级节点,层层带动”的重点旅游发展节点体系。一级发展点:黔江濯水镇、武隆仙女山镇、酉阳桃花源镇,这3个乡镇拥有5A、4A国家级旅游景区,具有地理区位、特色资源、社会经济、交通条件等多重优势,能成为带动区域乡村旅游发展的“金三角”; 二级发展点:黔江舟白街道、武隆火炉镇、彭水靛水街道、石柱黄水镇、酉阳龙潭镇、秀山洪安镇,这6个乡镇旅游基础较好,旅游供给能力较强,能成为区域旅游发展的增长极; 三级发展点:小南海镇、白马镇、龚滩镇、石堤镇等12个乡镇(街道),这些乡镇处于乡村旅游的发展或起步阶段,发展基础良好,特色较为明显,能提升区域旅游业态的丰富度和覆盖程度。

4.2 重要旅游发展轴线

交通干线、河流是重点旅游发展节点的承载与连接轴线。根据渝东南道路、水系格局和资源条件,可构建两级网络式旅游发展轴线。一级发展轴:凭借铁路和高速公路的动脉效应,建立“一横一纵”一级旅游经济廊道,即渝怀铁路—渝湘高速段横向发展轴和黔石高速—渝湘高速段纵向发展轴。充分利用交通干线的优势,将各旅游板块、优质景点串联,实现资源有机整合,打造成一条集“游览观光+文化体验+度假休闲+生态康养”四位一体的优质旅游经济廊道。二级发展轴:依托区域内长江支流发展3条二级旅游经济廊道,即2条南北向发展轴——乌江、酉水和1条东北至西南向发展轴——阿蓬江。利用这3条水域所形成的旅游资源集聚效应,发展各具特色、形式多元的乡村旅游线路与产品,尤其强化民俗文化展示与体验、自然风景与农业景观休闲观光等旅游类型,成为当地特色旅游廊道。

4.3 旅游发展板块

根据渝东南各区县乡村旅游资源条件,充分挖掘资源特色,平衡区县之间发展,形成差异化发展之大格局,构建两大旅游发展板块——“武隆—彭水—黔江—石柱休闲度假板块”与“酉阳—秀山文化体验板块”。

4.3.1 武隆—彭水—黔江—石柱休闲度假板块

这4个区县具有丰富的自然与人文资源,目前拥有国家5A级景区1个, 4A级10个。依托景区集聚优势,凭借优质的自然风光和避暑纳凉资源,重点开发以“生态休闲+避暑康养”为主的旅游活动,打造生态康养中、高端乡村旅游产品。一是以保护生态环境为基础,拓展和深化休闲度假旅游产品,增加知识性、参与性,增强生态体验、中医保健、康体疗养等功能; 二是提升旅游供给多元化,辅助开发民俗文化体验、农业休闲观光等产品。

4.3.2 酉阳—秀山文化体验板块

两县乡村文化资源优势突出,有龙潭古镇、龚滩古镇、洪安古镇、石堤古镇、石泉古苗寨等少数民族文化旅游资源,有赵世炎烈士故居、南腰界革命根据地等红色文化旅游资源。同时农业资源开发较为充分,乡土风情体验发展较快。凭借独特的乡村文化和优沃的农业资源,可重点打造“乡村文化+农业景观”为主的旅游模式。一是重点保护与挖掘特色民族建筑群和红色文化,强调文化体验与创新,以独特的文化历史魅力提高旅游吸引力; 二是发展复合型农业景观,现代农业与传统农耕并重,集观光、度假、采摘、科普、农事竞技、垂钓等于一体,延长农业产业链,提高产品附加值。

5 结论与讨论

(1)空间格局特征:一是区域尺度方面。渝东南乡村旅游资源总体分布不均,开发不平衡,呈现中部较多,南部次之,北部最少的格局; 交通干线、主要江河对乡村旅游资源开发具有极强吸引力; 休闲观光类处于主导类型,其他类型分布较少,表明该地区乡村旅游开发不充分,仍处于初级发展阶段。二是县域尺度方面。6区县乡村旅游发展呈现明显的不平衡,酉阳在乡村旅游景点数量、A级景区打造及景点类型丰富程度上居于领先,其他区县发展较缓; 黔江、彭水、石柱内部旅游资源分布不均衡。由此得出,渝东南需从整体上平衡优化旅游空间分布,立足民族特色,充分挖掘旅游资源,提升旅游产品丰富度,满足游客多元化旅游需求。

(2)空间关联特征:一是连接度方面。β指数为1.01,γ指数为0.34,表明渝东南乡村旅游资源交通网络的连接度较低,路网密度低,节点之间的连通水平较差。二是通达度方面。Ai指数的平均值为76.21km,平均径路长的平均值为9.28,说明渝东南乡村旅游资源交通网络通达度整体偏低,其中位于或靠近城区或处于渝东南交通网络中心部分的乡镇通达度较好,反之较差。由此可见,渝东南交通网络的薄弱,制约了旅游景点间的有效连接和资源深入开发,影响了区域旅游总体吸引力和竞争力。因此,亟需加强路网建设。

(3)空间结构优化:根据空间结构研究结果,立足地区资源特色,基于点—轴系统理论,构建了渝东南“三级节点、两级轴线、两大板块”的乡村旅游空间结构优化系统。该系统有利于整合渝东南乡村旅游资源,优化资源配置,平衡区县发展,统筹区域管理,广泛深入挖掘地方资源,实现旅游资源优势互补; 有助于构建渝东南乡村旅游形成特色化、多样化、差异化发展大格局,提高整体竞争力,实现乡村旅游业有序可持续发展,助推渝东南实现全域旅游,服务地方乡村振兴战略。