江苏省农田氮素平衡的时空变化特征分析*

2019-01-30杨秉臻张洪程陆建飞

田 冕,杨秉臻,金 涛,张洪程,陆建飞

(扬州大学农学院,江苏扬州 225009)

0 引言

肥料是作物的“粮食”,是稳定地力、保障食物安全的重要支撑,但受限于养分管理水平和施肥技术,我国氮肥养分利用率显著低于国际平均水平,由此造成对环境的不良影响[1]。江苏省是我国重要的集约化农业高产区,人多地少,土地垦殖指数高,开发强度大。作为东部沿海经济发达地区所剩无几的粮食主产省, 2015年,江苏耕地面积占全国3.39%,粮食产量占全国5.73%,但高产严重依赖化肥,全国农产品成本收益资料显示,江苏粳稻每亩氮肥的折纯用量,将近全国平均水平的2倍。因此,有效控制和减少耕地氮负荷,提高农田基础地力,成为新时期江苏向绿色农业转型发展的工作重点。

农业肥料污染问题是当前学界研究热点[1-3],以江苏省为研究靶区,进行农业肥料污染风险测评的相关成果也颇为丰富,研究大体经历从宏观辨向到逐步聚焦和细化的过程,研究重点先后从农业面源污染时序演变规律的验证[4],到农业面源污染的多种源解析[5],再具体到氮磷钾化肥使用强度的分级考评[6],最后针对农业氮素过剩排放的剖析[7]。在上述研究基础上,要深入认识江苏农田氮素平衡的时空演变特征,还需对氮素收支项进行更细化的分析。事实上,有学者从农业氮剩余对水环境的胁迫出发,基于氮平衡模型,按氮素各项收支清单进行较为全面的分析,但研究大多以流域区为分析单元[8-9]。江苏省是全国农业现代化建设的先行区,农业发展区域差异明显,文章借鉴这一氮平衡模型,重新理解江苏省耕地氮素平衡的时空变化规律,为全省农田养分分区管理和农业减排政策提供参考依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 氮盈余测算方法

根据物质守恒原理,建立农田生态系统氮平衡模型[9-11]:氮盈余=氮输入—氮输出。输入项包括:化肥氮素,人畜粪便氮素、大气沉降氮、秸秆还田氮、生物固氮; 输出项包括:作物吸收氮、氨挥发氮与反硝化氮、淋洗与径流损失。

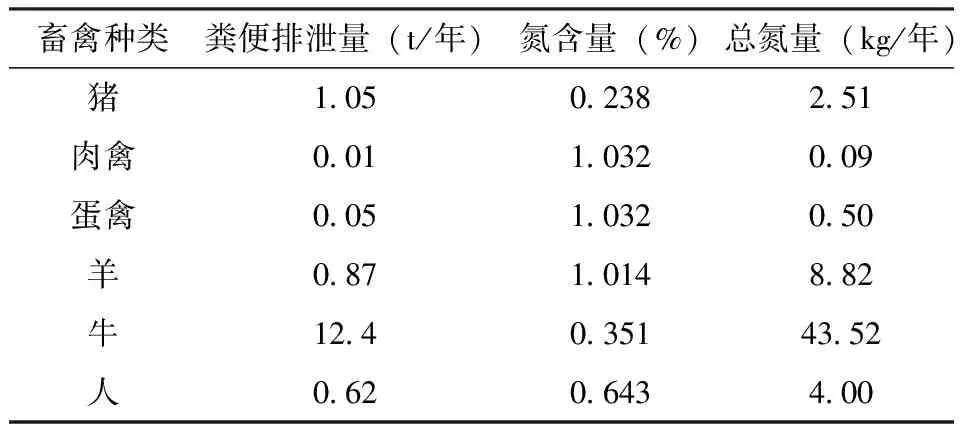

表1 人畜粪便氮排泄系数[14-16]

畜禽种类粪便排泄量(t/年)氮含量(%)总氮量(kg/年)猪1.050.238 2.51 肉禽0.011.032 0.09 蛋禽0.051.032 0.50 羊0.871.014 8.82 牛12.40.351 43.52 人0.620.6434.00

(1)化学氮肥输入,用氮肥施用折纯量来代表。该文根据统计年鉴中的氮肥折纯量以及复合肥中的全氮比重进行计算,复合肥中氮的比例按32.5%折算[12]。

(2)人畜粪便氮输入,利用统计年鉴中各地区乡村人口和畜禽统计数量,乘以人畜的单位氮排放系数(表1),计算出氮排放总量。由于人畜粪便并不能全部用于农田,因此取总量的40%进入农田计算[13]。

(3)大气沉降氮输入,以耕地面积乘以单位面积氮沉降通量得到。江苏省氮沉降通量按13.6kg/hm2计[17]。

(4)秸秆还田氮输入,根据不同作物的产量、草谷比、氮含量和返田率计算得出[9, 18]。该文在计算秸秆氮输入时主要是考虑了水稻、麦类、油菜和玉米这4种主要作物的秸秆氮还田量。

(5)生物固氮输入,包括豆科植物以及土壤微生物的生物固氮。豆科作物主要包括豆类和花生,豆类的固氮系数为180kg/(hm2·年),花生的固氮系数为100kg/(hm2·年)[19],单位面积土壤生物的固氮量取值为25kg/(hm2·年)[8]。

(6)作物吸收氮输出量,参照江苏省不同作物吸氮量的研究和《土壤肥料科学通论》,对各作物100kg产量吸氮量进行整理,得出以下农作物生产100kg经济产量所需的氮量(表2)。

表2 不同作物每100kg经济产量需氮量[20]kg

(7)氨挥发与反硝化、淋洗与径流,农田化肥氨挥发与反硝化系数根据水田和旱地分别确定,水田氨挥发25%,旱地氨挥发9%,水田反硝化32%,旱地反硝化15%,人畜粪便等有机肥氨挥发20%,反硝化13%[10]。土壤淋洗损失2%,径流损失5%[21]。

1.2 数据来源

江苏省及各地市的人畜数量、主要作物产量、播种面积、耕地面积均来自《江苏省农村统计年鉴》和《中国统计年鉴》,相关年份分地市氮肥施用量的统计数据由江苏省农委市场处提供,分地市耕地面积的统计数据由江苏省国土资源厅提供。此外,畜禽养殖数量中牛与羊的存栏量因统计方法等的差异, 2006年及以前的数据,以近10年统计数据为基础,通过趋势回推,生成2006年新统计口径数据,再运用平加法,修订形成与新口径接轨的数据序列; 各类计算氮输入与输出的指标参考相关部门公布的数据及公开发表的期刊论文; GIS空间分析数据来源于国家基础地理信息系统。

2 结果分析

2.1 江苏省农田氮素平衡的时序变化特征

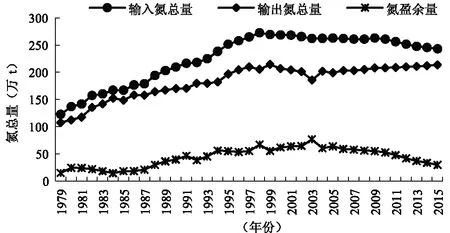

在耕地面积不断减少的趋势下,江苏省农田氮盈余量总体上升, 2015年达到29.67万t,大约为1979年15.1万t的2倍,这也意味着期间单位耕地面积的氮盈余强度翻了1倍有余。改革开放以来,江苏省农田氮盈余量经历了从相对平缓,到持续上升,再到逐步缓降的变化过程(图1)。如果以氮盈余量作为污染指标,这一变化过程基本符合环境库兹涅兹曲线的基本规律,曲线的拐点大约在2003年。分阶段看, 1979—1986年,氮盈余量变化相对平缓,其间氮输出量和输入量基本同步上升; 1986—2003年,氮盈余量波动上升,其间氮输入量与输出量走势大体相似,均在1998年前后到达阶段性高位,随后两相差额即盈余量仍持续扩大。2003—2015年,氮盈余增势不再,总体呈稳定下降趋势,主要是期间氮输入量缓慢下降,而受农业尤其是粮食“十二连增”的影响,氮输出量却持续上升(图1)。

图1 1979—2015年江苏省农田氮素平衡变化

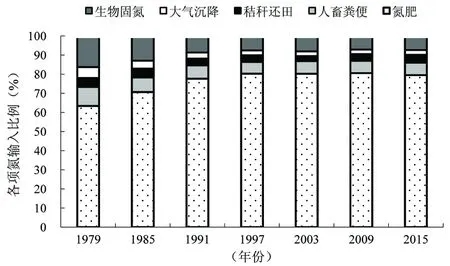

图2 1979—2015年江苏各类氮输入比例

江苏农田氮盈余量与氮输入量的走势更为接近(图1),可见,氮素调控的重点是输入端。从江苏省农田氮输入量的构成看,主要来源是农用氮肥,初始期最低, 1979年来自氮肥的氮素占氮总输入量的63.42%,随后氮肥比重持续上升,至1997年以后相对稳定, 2009年最高,达到80.59%; 江苏农田氮素的第二大来源是生物固氮,所占份额1979年最高为16.25%,随着耕地面积和豆科作物面积的不断减少,此后呈相对减少态势。这两大输入项在构成上总体有此消彼长的态势,这意味着改革开放以来,尤其是20世纪80年代和90年代,江苏种植业经历了对化学氮肥依赖逐渐加大,而生物固氮等传统养地增肥方式则不断式微的过程。此外,人畜粪肥输入比例在30多年间变化相对不大; 大气沉降与秸秆还田氮输入比例的变化趋势大致相同,两者均呈下降趋势(图2)。

2.2 江苏省农田氮素平衡空间变化特征

2.2.1 氮素盈余及输入、输出的空间变化特征

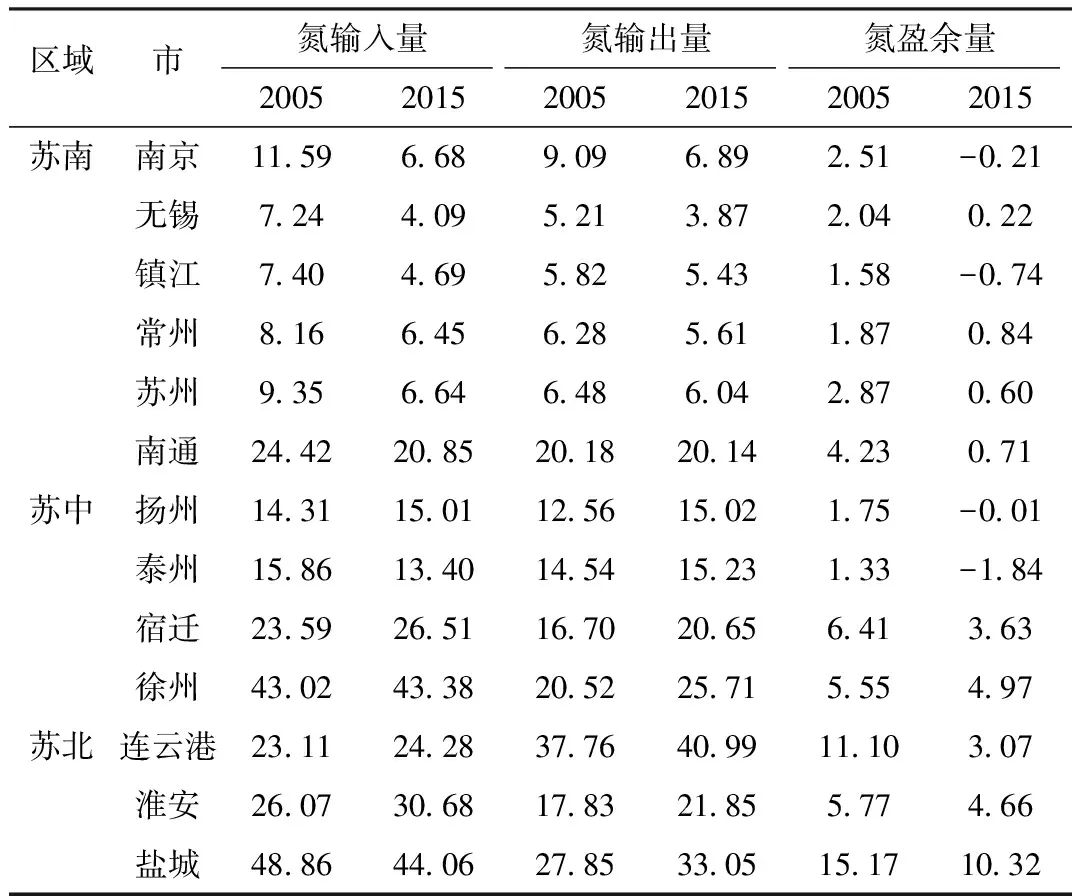

江苏省农田氮盈余量以2003年为时间拐点,以总体处于下行过程的2005—2015年为研究时段,观察农田氮盈余变化的空间差异。期间各地市氮盈余量与全省平均水平的变化基本一致,均表现为下降。氮盈余量的年均下降速率以苏南地区下降最快(14.52%),其次是苏中地区(12.8%)、苏北地区仅为3.22%,分地市看,泰州下降最快,镇江、南京、扬州次之,淮安、宿迁最低。

苏北地区农田氮素大多呈高输入、高输出状态,苏南地区则有低输入、低输出的特征。从各市氮输入构成看,氮肥为第一大输入项,高值集中在苏北地区,以徐州、盐城最高; 其次是生物固氮与人畜粪便,两者氮输入较高地区为南通、盐城和徐州; 秸秆还田与大气沉降氮输入比例偏小,盐城、徐州、淮安的输入相对较高,这3市的耕地资源相对丰富,是全省大田作物的主要种植区。从氮输入量变化上,苏南5市均呈下降趋势,以南京、无锡下降最为明显,中北部地区除南通、泰州、盐城为下降外,其余5市呈上升趋势。氮输入量的变化主要来自氮肥施用量的影响,下降区集中在苏南,上升区分布在中北部。

近10年来,江苏农产品生产基地持续向耕地资源相对丰富的中北部地区转移,苏北地区成为全省农业氮素消费增长最快地区。氮输出量在苏南表现为下降,以南京、无锡降速最快,中北部为上升,以连云港、淮安、宿迁增速最快。从氮输出量构成看,作物吸收是氮输出的主要项,高值集中在中北部地区,以盐城、徐州、南通最高; 氨氮挥发与反硝化、淋洗与径流属于损失输出部分,与氮肥输入密切相关,损失高值区与氮肥输入高值区一致(表3)。

表3 2005年和2015年江苏省各市氮收支与盈余量

万t

2.2.2 氮盈余强度的空间分布特征

单位耕地面积的氮输入、输出水平,即强度水平,更能反映区域农田氮素负荷状态,也是农业肥料污染风险监测的重要依据。基于江苏省2005年和2015年农田氮盈余强度的数据,按100kg/hm2等间距将氮盈余强度从低到高划分为4级[18, 22]: Ⅰ级<0kg/hm2, Ⅱ级0~100kg/hm2, Ⅲ级100~200kg/hm2, Ⅳ级>200kg/hm2,以此来反映江苏省氮素负荷的区域分化情况。

2005—2015年,江苏省农田氮盈余强度从135.78kg/hm2降低至64.85kg/hm2,各地市农田氮负荷也大多有好转态势, 2005年,全省各地市以Ⅲ级盈余地区为主, 2015年则大多为Ⅱ级盈余(图3)。2015年,以苏南太湖流域地区、长江沿江地区和沿海地区,农田氮污染风险相对较低,甚至泰州、镇江、扬州与南京农田总体呈氮亏缺状态。而风险较高地区相对集中徐淮农业区,徐州、淮安、宿迁处于Ⅲ级氮盈余地区。

江苏省农田氮盈余强度从2005—2015年的层次变化上,大体分3种类型区,(1)显著下降:南京,从Ⅲ级盈余降为Ⅰ级氮素亏缺; (2)一般下降,又分:低位下降区:扬州、泰州、镇江,从Ⅱ级盈余降为Ⅰ级氮素亏缺; 中位下降区:苏锡常及连云港、盐城,盈余从Ⅲ级降为Ⅱ级; 高位下降区,徐州,从Ⅳ级盈余转为Ⅲ级盈余; (3)基本稳定,又分低位稳定区,南通; 中位稳定区,淮安、宿迁。虽然这些基本稳定区保持原有等级不变,但其氮盈余强度均有下降。总体上,江苏中南部地区农田氮盈余强度下降较为明显,以泰州年均下降最快,苏北地区的淮安、宿迁氮盈余强度居高不下,年均下降最慢(图3)。

图3 江苏省农田氮素盈余强度分布的变化

3 结论与讨论

相对于以往研究运用平衡法估测农田氮过剩排放,该文纳入更多的收支项,如氮输入项中补充秸秆还田氮、大气沉降氮,氮输出中包括氨氮挥发与反硝化项、淋洗与径流,许多输入和输出参数是借鉴前人研究的结果,且假定这些参数相对固定,因此所得的农田氮平衡量与真实值会存在一定差异,但结果基本能呈现江苏耕地氮素盈余状态的一般演变趋势。当然,降低氮盈余强度、控制氮素污染潜在风险的途径,并不能简单理解为尽量减少氮的各输入项、提高各输出项; 农田养分管理的关键是提高农田氮素的作物利用效率,对于特定地区,在认识农田氮盈余演变态势的基础上,更要关注氮素输入构成和氮素利用效率,如通过扩大生物固氮和秸秆还田等肥源、削减过量投入的化学氮肥量,以及确定氮肥的适宜施用量、平衡施肥等,来改善土壤结构、增加有机质含量,并尽可能减少氮素从农田向环境的排放。

江苏省农田氮盈余量的历时过程显示,随着农业现代化进程加快,耕地面积逐渐下降, 20世纪80年代中期开始,为追求有限耕地上的农业持续增产,江苏省种植业开始日益依赖化肥,直到1998年前后,江苏粮食产量达到20世纪的最高水平,农业结构随后进入战略性调整时期, 1998—2003年江苏粮食明显缩面缩产,农田作物氮吸收量也逐年放缓,期间氮输入亦从历史高位开始下行,但盈余量仍在上升。耕地氮盈余量的时间拐点大约在2003年前后,此后,江苏农作物产量并没有随化肥施用的降低而减少,表明农业氮素使用效率在提高,氮素过量投入问题趋于缓和。

江苏农田氮素平衡的南北分化明显,近10年来,江苏中南部地区氮盈余强度有明显下降,徐淮地区则下降较慢,在氮盈余强度水平上,近期以苏北地区相对较高,苏南及沿江地区则较弱。总体上,苏南的太湖流域地区,江苏沿长江地区,以及沿海地区,农田氮过剩污染风险相对较低,甚至泰州、镇江、扬州与南京,近期处于相对亏缺状态,未来可以适当增施有机肥和扩大绿肥、豆科作物种植面积,恢复地力,补偿农作物生长所需的养分。地处淮海经济区的徐州市,耕地氮素处于相对稳定的高负荷状态,农田氮素污染潜在风险最大,淮安、宿迁、则为相对稳定的中度负荷状态。随着江苏省粮食在内的农业增产重心北移,这一区域成为江苏农产品的重要生产基地,但也是全省农田养分管理和科学施肥的重点管治区域、农业面源污染风险的重点防控区域。

徐州、宿迁和淮安地处黄淮平原地区,由历史上的黄河、淮河及其支流冲积、洪积而成,该区光热土等农业资源丰富,但土壤有机质含量低,农业高产只能由化学肥料维持。因此,农业调整上,对耕地要用养结合,视地力和施肥水平确定熟制; 要因地制宜、因土适种,选择地力瘠薄地区作为饲料基地,实行粮草轮作,发展绿肥牧草,过腹还田; 尽可能控制化肥投放,以无机换有机,增加改土增肥的有机物料,如扩大秸秆还田数量。