读书游览 自出佳境

——与山水画创作者交流

2019-01-29于军

于 军

《鸿运当头》

清代画家唐岱在《绘事发微·读书》中说:“画学高深广大,变化幽微,天时、人事、地理、物态无不备焉。古人天资颖悟,识见宏远,于书无所不读,于理无所不通,斯得画中三昧。故所著之书,字字肯綮,皆成诀要,为后人之阶梯,故学画者宜先读之。如唐王右丞《山水诀》、荆浩《山水赋》,宋李成《山水诀》、郭熙《山水训》、郭思《山水论》、《宣和画谱》、《名画记》、《名画录》、《图绘宗彝》、《画苑》、《画史会要》、《画法大成》,不下数十种。一皆句诂字训,朝览夕诵,浩浩焉,洋洋焉,聪明日生,笔墨日灵矣。……胸中具上下千古之思,腕下具纵横万里之势,立身画外,存心画中,泼墨挥毫,皆成天趣,读书之功,焉可少哉。……彼懒于读书,而以空疏从事者,吾知其不能画也。”在《绘事发微·游览》中说:“至山水之全景,须看真山。……若能饱观熟玩,混化胸中,皆足为我学问之助。古云:不破万卷,不行万里,无以作文,即无以作画也。……古云画有三品:神也,妙也,能也。而三品之外,更有逸品。……欲到能品者,莫如勤依格法,多自作画。欲到妙品者,莫如多临摹古人,多读绘事之书。欲到神品者,莫如多游多见。而逸品者,亦须多游。寓目最多,用笔反少。取其幽僻境界,意象浓粹者,间一寓之于画,心溯手追,熟后自臻化境,不羁不离之中,别有一种风姿。故欲求神逸兼到,无过于遍历名山大川,则胸襟开豁,毫无尘俗之气,落笔自有佳境矣。”

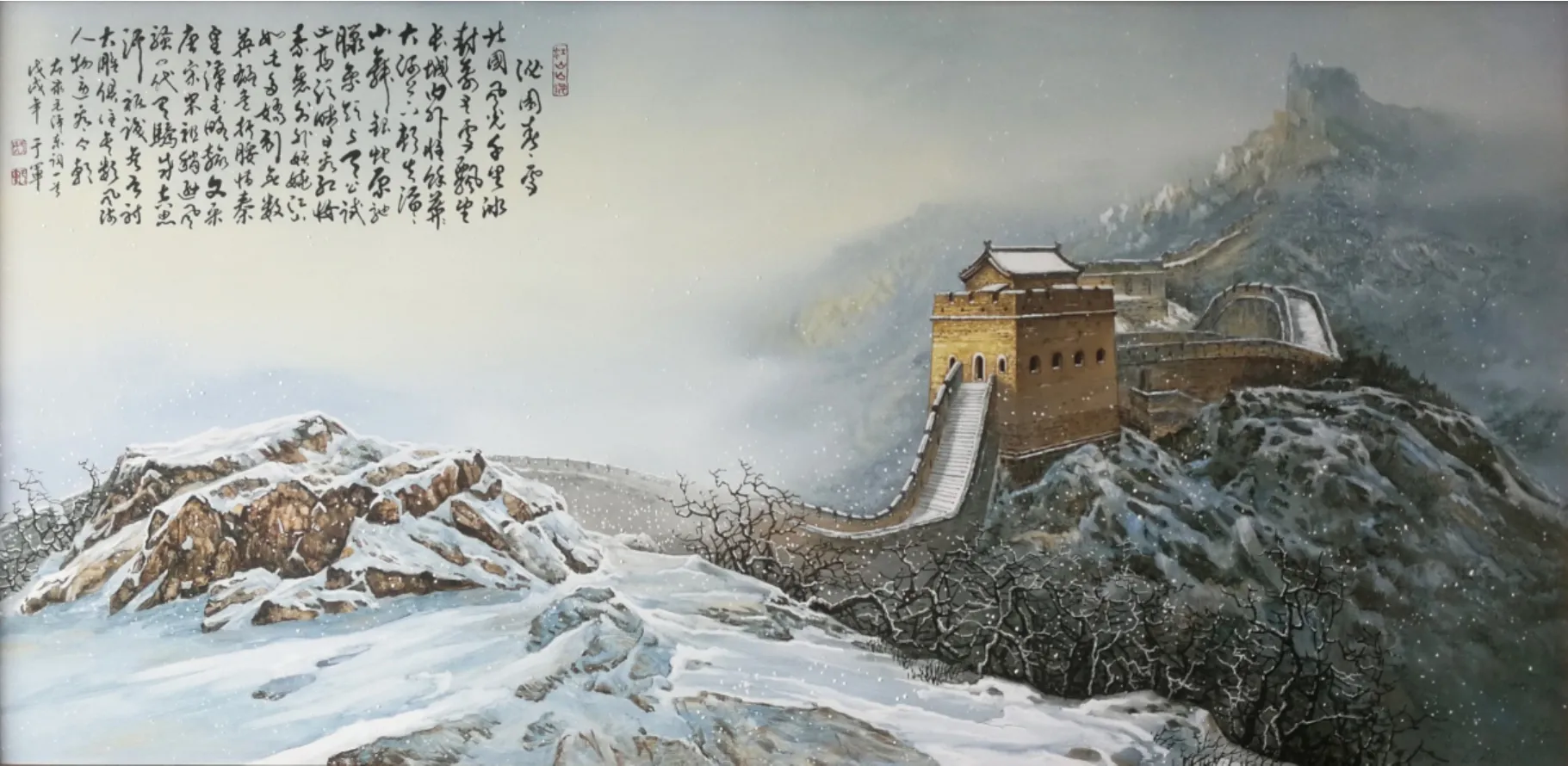

《长 城》

《绘事发微》读后,受其启迪,豁然开朗:其一,明读书之理;其二,明绘画之道。下面我将从山水画的发展和我个人的体会两个方面来说说我从《绘事发微》中获得的感悟。肤浅之见,请前辈和同仁批评指正。

于军,1970年出生于北方瓷都唐山,系河北省美协会员,河北省注册陶艺师,唐山市工艺美术师。1985年到1988年就读于唐山陶瓷学院(河北工业职业技术学院)毕业后一直从事绘画工作。

《黄河》获2015年第二届中国陶瓷名家名作展银奖。

《海》获2016年大地杯陶瓷比赛银奖。

《壶口瀑布》获2017年中国陶瓷名家名作展金奖。

《长城》获2018年中国陶瓷名家名作金奖。

一

山水最早是人物画的背景。画家们在人物画中点缀山水,目的是为了让人物画更生活化、更场景化。当画家们在观山观水中体悟出自然山水之美能让自己心旷神怡,便想着将这种“畅神”之美赋予笔端,示于他人,山水便开始慢慢向独立的方向渐进。

山水画的独立在隋唐(现存最早的山水画作,是隋代展子虔的《游春图》),五代、北宋时趋于成熟。山水画的发展过程是山水大家在技法、绘画理论诸方面不断探索累积的过程。在山水画的发展过程中,贡献最大的是“皴法”和“构图法”。山水画从早期的只能以纯线条勾勒物象外形轮廓(隋唐以前“空勾无皴”),不能体现自然物象质感和空间感,到能以点、线为基础表现山石树木脉络、纹路、质地、阴阳、凹凸、向背的“皴法”写出自然物象的质感(五代以后“皴染俱备”),能以“三远”构图法表现出大自然的空间感,其功在山水大家们看真山、悟自然、创新法,并将其感悟记录下来,传于世人,共同推动的结果。我从前辈的理论著作中捋得一些线索:

1、皴法成系统由历代画家积累:从五代后梁画家荆浩的“斧劈皴”、五代南唐画家董源的“披麻皴”起,到北宋画家范宽的“雨点皴”、郭熙的“卷云皴”,南宋画家李唐的“斧劈皴”和“马牙皴”、马远和夏圭的“大斧劈皴”, 元代画家王蒙的“解索皴”、倪瓒的“折带皴”,明代画家沈周的“乱柴皴”,……近代画家傅抱石的“抱石皴”,是历代画家根据各种山石的不同地质结构和树木表皮状态,加以概括而创造出来的表现程式。皴法在清代被绘画理论家们归纳撰写成书,如清·郑绩的《梦幻居画学简明·论皴》、清·唐岱的《绘事发微·皴法》、清·石涛的《石涛画语录·皴法章》、清·方薰的《山静居论画》,成为中国绘画史的宝贵财富。

《黄 河》

2、构图逐渐成熟由历代画家丰富:从南朝宋·宗炳在《画山水序》(中国绘画史上第一篇关于山水画的理论文章)中提出“远近法”构图理论起,到唐代·王维在《山水论》中提出的透视关系,北宋·郭熙在《林泉高致》中提出的“三远法”,再到在画论中未提击却被山水大家广泛运用的“散点透视法”,是历代画家饱览真山真水,以亲身体验总结出来的章法。构图的逐渐成熟,特别是“散点透视法”出现,让画者可以在有限的图画中表达许多主题,形成一幅可以边走边看的长卷,给人以“万千气象,尽现眼前”之感,如北宋王希孟的《千里江山图》、张择端的《清明上河图》和元代赵孟頫的《鹊华秋色图》、黄公望的《富春山居图》。

《沁园春,雪》

前辈创造的绘画技法为后人作画奠基,前辈撰写的理论著作为后人作画引路。后人,则可从书中取得真理,寻得捷径,迅速成长;后人,亦可从书中获得启迪,效仿先辈,饱览真山真水,从而让画随时代,也有所创新。

《壶口瀑布》

二

我从前辈的理论著作中看到了许多纪实的内容,比如宗炳在《画山水序》中曰:“余眷恋庐、衡,契阔荆、巫,不知老之将至。愧不能凝气怡身,伤砧石门之流,于是画象布色,构兹云岭。”荆浩在《笔法记》中曰:“太行山有洪谷,其间数亩之田,吾常耕而食之。有日,登神钲山,四望迥迹,入大岩扉,苔径露水,怪石祥烟,疾进其处,皆古松也。中独为大者,皮老苍藓翔鳞乘空,蟠虬之势,欲附云汉。成林者,爽气重荣;不能者,抱节自屈。或迥根出土,或偃截巨流,挂岸盘溪.披苔裂石。因惊其异,遍而赏之。明日,携笔复就写之,凡树万本,方如其真。”黄公望在《山水诀》中曰:“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之,分外有发生之意。”这些纪实让我真正明白唐岱为什么会在《绘事发微》中教导后人“欲求神逸兼到,无过于遍历名山大川,则胸襟开豁,毫无尘俗之气,落笔自有佳境矣”。

《海》

受前辈影响,我作瓷画,从不闭门造车,而是常常背着行囊走进大自然,享受前辈所说的“畅神”之感。一年四季,每个季节我都要旅行,东西南北中,择佳期观山观水,每遇奇景,都会像前辈一样,停下脚步,细观其形、其姿,细悟其质、其肌理,然后打开画本将其记写下来。观景、写生让我真正体悟到前辈为何会如痴如醉于一景一物的心境,它是一个非常有意思的心理活动,它会让你不知时间溜逝。

我喜欢黄河、长江、长城,所以我历年都要游历它们,从未间歇。黄河、长江、长城有一个共同点,即朝夕、四时,变幻无穷,令人如痴如醉。我喜欢远眺它们,我喜欢那种澎湃壮观猛袭心胸的感觉,我喜欢它们如油画般的宏大场面。

我是一位瓷画艺人,如前辈所云:“若能饱观熟玩,混化胸中,皆足为我学问之助”,饱观黄河、长江、长城,心中便有了别样感受,这种感受时时触动着我,令我有了要突破传统陶瓷彩绘艺术的表现形式的念头,总想将胸中的东西呈现出来——似油画的瓷画。我开始尝试以油画和国画兼之的形式描绘我胸中的奇观。在传统的陶瓷彩绘工艺中,新彩有国画所见即所得的特性,因此,我选择了新彩工艺。但是,要让新彩能呈现出真实的黄河、长江、长城似油画一样的实景效果是不易的,调配颜料——试烧——再调配颜料——再试烧,日复一日,年复一年,我成功了。我的《黄河》在2015年第二届中国陶瓷名家名作展中获得银奖,我的《壶口瀑布》在2017年中国陶瓷名家名作展中获得金奖。获奖说明我的创作之路是对的,感谢前辈引导我从真山真水中找到了创作方向——画瓷上油画。

是读书,特别是读绘画理论,让我有法可寻,能学前辈成法免走叉路。是游览,特别是“饱观熟玩”,让我“落笔自有佳境”,且能获得创新之机。读书游览,自出佳境。