汗孔瘤12例临床及组织病理分析

2019-01-28万慧颖徐敏燕

万慧颖,徐敏燕

汗孔瘤(poroma)是一种向终末汗腺导管分化的良性附属器肿瘤,临床较为少见,且缺乏特异性的临床表现,易造成误诊。本文收集了我院2000—2016年诊断12例汗孔瘤患者,对其临床组织病理特征进行分析,并结合文献进行回顾性研究,以提高对该病的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集四川省人民医院皮肤性病研究所2000—2016年诊断的皮肤汗孔瘤患者,由两位病理医生参照Ackerman外科病理学[1]组织学诊断标准复诊,排除有争议的患者,最终纳入患者共12例,其中男5例,女7例。临床发现丘疹或结节2个月~10年。标本为手术切除后的肿物组织,经10%甲醛液固定,常规取材、脱水、石蜡包埋。

1.2 组织病理和免疫组化方法

提取患者皮损蜡块,取4 μm 厚度做切片,苏木精-伊红(HE)染色后在显微镜下进行形态学观察。免疫组化染色采用Envision二步法。一抗包括细胞角蛋白(cytokeratin)、细胞角蛋白8(CK8)、上皮膜抗原(EMA)、癌胚抗原(CEA)、波形蛋白(vimentin,Vim)、SMA、p53、p63、p16和Ki-67。相关抗体由福建迈新及北京中杉金桥提供。同时选取已知阳性的组织切片为实验阳性对照,相同切片以PBS代替一抗做空白对照。免疫组化按一抗的显色定位不同,观察细胞胞质、胞膜或胞核分别出现棕黄色颗粒状着色,即视为阳性。并结合临床和组织病理资料对12例皮肤汗孔瘤患者进行归纳分析。

2 结果

2.1 临床特征

12例患者发病年龄19~75岁,其中30岁以下1例,30~60岁8例,>60岁3例,平均首诊年龄47岁。发病部位足部6例,手掌3例,上臂内侧、大腿内侧及额部各1例。所有患者均为单发,表现为生长缓慢的淡红色、肤色或灰黑色丘疹或结节,隆起于皮面,直径0.5~1.2 cm,其中10例直径<1 cm(图1)。表皮光滑或粗糙,质地较硬。

图1 皮肤汗孔瘤患者典型临床皮损

图2 皮肤汗孔瘤患者皮损组织病理(HE 染色×100)

2.2 组织病理检查

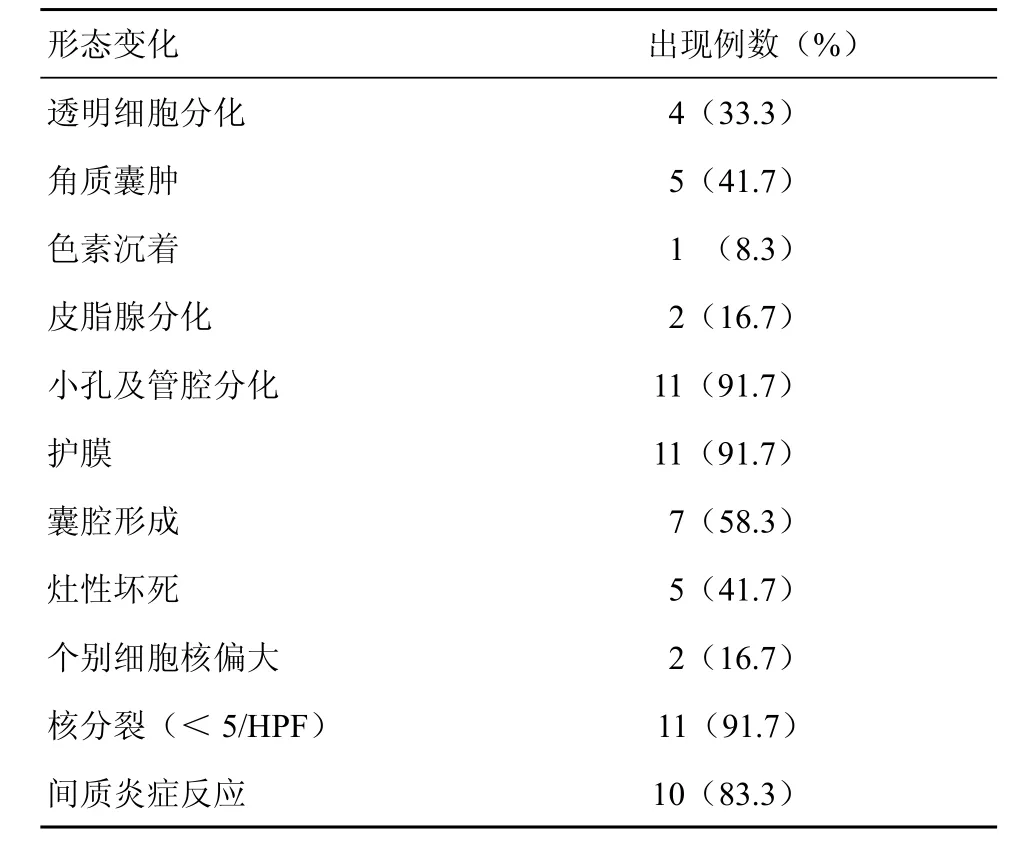

2.2.1 镜检 肿瘤由表皮延伸至真皮的肿瘤细胞索组成,肿瘤细胞呈均匀的立方形细胞,并有圆形、嗜碱性的核仁。本组患者中2例瘤细胞局限于表皮层,为单纯性汗腺棘皮瘤亚型;9例瘤细胞呈宽带状向真皮内生长并相互吻合,为小汗腺汗孔瘤亚型;1例患者病变位于真皮内,与表皮不相连,为真皮导管肿瘤亚型。肿瘤细胞与周围正常上皮有清楚的分界,可见数量不等的小孔或小管状结构,有护膜内衬,部分患者见囊腔形成,真皮间质内散在炎性细胞浸润(图2)。其他镜下特征还包括透明细胞分化、角质囊肿等,见表1。

表1 12例皮肤汗孔瘤患者皮损组织病理特征

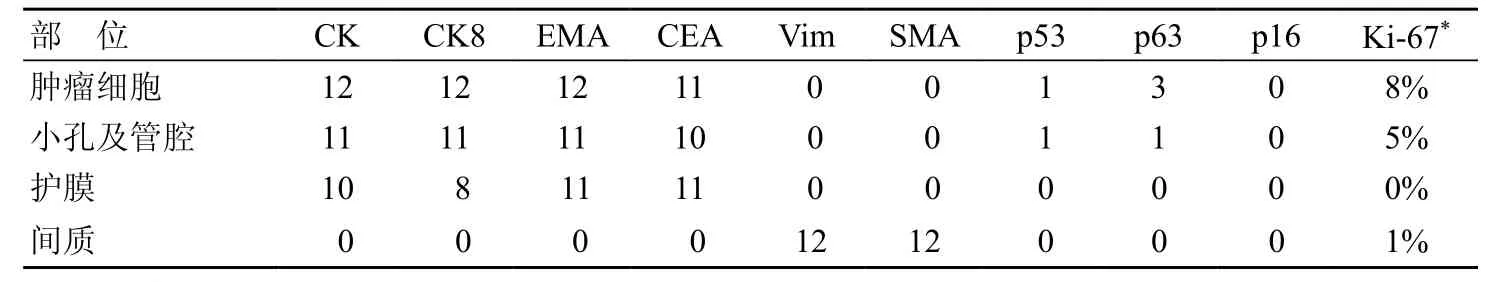

2.2.2 免疫组化染色 肿瘤细胞成分主要表达CK、CK8、EMA、CEA, 其 中 CK 呈 强 阳 性,CK8、EMA和CEA阳性程度较弱,但在EMA和CEA可以普遍观察到明显的管腔护膜的阳性表达。仅1例出现p53少量肿瘤细胞表达,Ki-67指数在5%~10%。本组患者未见p16表达。肿瘤细胞不表达间叶源性标记,SMA主要呈间质血管平滑肌成分阳性,Vim则呈现所有间质成分阳性(图3,表2)。

图3 皮肤汗孔瘤患者皮损免疫组化组织病理(EnVision法×400)

表2 12例皮肤汗孔瘤患者皮损免疫组化染色阳性结果(例)

3 讨论

汗孔瘤由Goldman等于1956年首次报道,是一种比较少见的起源于小汗腺顶端汗管的皮肤附属器肿瘤,约占汗腺肿瘤的10%[2]。该病病因不明,可能与日光照射、辐射、外伤和人乳头瘤病毒感染有关。常为位于肢端的孤立性肿瘤,身体任何部位皮肤均可发生,主要发生于掌跖[3]。姚华宁等[4]及杨希川等[5]的研究认为头面部也是其主要发病部位,也有见于前臂[6]、腹部[7]、耳后[8]、阴囊[9]的报道。大多见于中年人,无性别差异[10]。皮损常单发,多发虽少见,但也有个案报道[11]。还有蕈样肉芽肿放疗后出现多发性汗孔瘤的报道[12]。汗孔瘤临床表现为生长缓慢的皮肤半球形丘疹、结节或斑块,呈暗红色、正常肤色或灰黑色,直径常<1 cm。肿物隆起于皮面,表面光滑,部分可呈疣状,受压或患者搔抓可发生破溃。汗孔瘤在临床上缺乏特异性表现,临床误诊率高,因此组织病理检查尤为重要。

汗孔瘤病变部位表皮多增生肥厚,肿瘤境界清楚,镜下由增生一致的基底细胞样立方形细胞构成,呈宽柱状从表皮下层向下延伸至真皮内。肿瘤性上皮与周围鳞状上皮截然不同且分界清楚,无栅栏状排列现象。细胞核小而规则,嗜碱性,胞质中等量,色淡,分化良好,可见灶性导管分化,偶尔形成囊肿。很多导管结构内壁衬覆一层耐淀粉酶的护膜。可见灶性皮脂腺分化,还可能伴发钙化[13]和色素形成[14,15]。小灶状坏死以及分裂像在很多汗孔瘤中均可以见到,不能作为汗孔癌的诊断依据,也没有预后意义。肿瘤周围间质常水肿,反应性血管增生,可形成肉芽组织。真皮常有较明显的炎性细胞浸润。

在组织结构上,汗孔瘤的分布有一个变化范围,从表皮内为主的病变(单纯性汗腺棘皮瘤)到真皮内为主的病变(真皮导管肿瘤)均可见到。但以表皮及真皮同时受累更为常见[16]。以往,依据肿瘤细胞位置,将汗孔瘤分为小汗腺汗孔瘤、单纯性汗腺棘皮瘤、真皮导管肿瘤和汗孔样汗腺瘤4种亚型[17]。世界卫生组织(WHO)最新分类将此4种病变定义为同义词[3,18]。本组患者中9例为小汗腺汗孔瘤亚型,2例为单纯性汗腺棘皮瘤亚型, 1例为真皮导管肿瘤亚型。

尽管汗孔瘤既往被视为小汗腺性肿瘤,实际上既可以呈小汗腺、也可以呈大汗腺分化。免疫组化研究显示汗孔瘤主要细胞有相似于末端汗管的特点[19]。EMA表达阳性,导管结构CEA也为阳性[20]。一些汗孔瘤细胞表达的CK类型相似于小汗腺导管的基底细胞,汗孔瘤肌上皮标志阴性也提示其呈汗腺导管分化。研究显示汗孔瘤恶变时常伴有功能丧失性p53基因突变,但在良性汗孔瘤和恶性汗孔癌中均可见p53蛋白表达,且与肿瘤存在的时间长短无关[21]。有文献认为p16阳性有利于汗孔癌的诊断[22]。

汗孔瘤的组织病理学鉴别诊断 主要包括:①化脓性肉芽肿:临床表现为隆起皮面的鲜红色或棕红色小肿物,生长较迅速。组织病理改变为真皮内大量毛细血管及肉芽组织增生。所以对病程较长与生长缓慢的化脓性肉芽肿样皮损应考虑到汗孔瘤的可能性[23]。②脂溢性角化:呈棕黑色或深褐色的斑块或结节,好发于中老年人。组织病理见角化过度,角质囊肿形成,病变基底部界限清楚,基本在同一水平面,且无带护膜的导管结构。③透明细胞棘皮瘤:多为隆起皮面的单发性暗红色结节或斑块,好发于小腿,多见于中年人。组织病理为棘层肥厚,表皮突增宽并轻度下延,棘细胞呈胞质淡染的透明细胞。④基底细胞癌:典型皮损为结节与斑块,边缘可有珍珠样隆起,好发于中老年人的头面部。组织病理可见肿瘤团块周边细胞多呈栅栏状排列,有收缩间隙。⑤汗孔癌:通常在原有汗孔瘤的基础上发生,临床上为暗红色的结节、斑块,部分表面有溃疡。组织病理上可见汗孔瘤的组织病理学改变,也可见癌变的特点,表现出细胞异形性增大,核分裂增多及浸润性生长等。p16、Ki-67等免疫组化标志有一定程度的鉴别作用。

汗孔瘤属良性肿瘤,治疗多采取手术切除。对于病程较长的患者,以及出现瘙痒、疼痛、出血和溃疡等病变的患者应高度重视。本组12例患者中有门诊或电话随访者共计9例,均未见复发。