地图晕渲法在近代中国的传播与应用

2019-01-25张佳静

张佳静

(中国科学院大学人文学院,北京 100049)

晕渲法(hill-shading,orShadedrelief),也叫阴影法,或者叫山地阴影法,是地图上表示地貌的一种方法。它的基本思路是:一切物体只有在光的作用下才能产生阴影,才显现得更清楚,才会有立体感。由于光源位置不同,照射到物体上阴影所产生的立体效果也不同。晕渲法通常假定把光源固定在两个方向上,一为西北方向俯角45°,一为正上方与地面垂直,前者称为斜照晕渲,后者称为直照晕渲。按照颜色又可把晕渲法分为彩色晕渲和墨色晕渲([1],页231)。

20世纪50年代后期,国内开始了晕渲法的系统研究。1957陈述彭发表文章《论地图晕渲》[2];1958年对晕渲法进行系统介绍和研究的译著——苏联的《地貌晕渲法》(初译稿)油印面世[3];1975年10月,中国科学院地理研究所和河南地理研究所联合在郑州举办了地貌晕渲法学习班([4],页87);1983年,施祖辉出版了国内首部晕渲法研究专著《地貌晕渲法》[5],系统地介绍了晕渲法的基本原理、绘制过程、应用和价值等。

目前对晕渲法的研究多集中在数字三维晕渲地图绘制方面,例如李少梅的博士论文《数字地貌晕渲理论与技术的研究》[6],对数字地貌晕渲实现的数据支撑进行了系统的研究,探讨了数字地貌晕渲图的制作技术,并介绍了几个运用数字晕渲法技术的具体实例;胡静妍的硕士论文《地貌可视化及晕渲图制作系统的研究与实现》[7]、吴玉清的硕士论文《地图制图中地貌晕渲实现技术的研究》[8]、陈艳丽的硕士论文《数字地貌晕渲技术的优化与实现》[9]等都关注晕渲法在数字制图中的应用。

笔者试图从地图学史的角度,探讨晕渲法在近代中国的传入和变化过程,以期还原晕渲法在中国的早期发展路径。

1 晕渲法在西方的发展

文艺复兴三杰之一达·芬奇(LeonardodaVinci)绘制的托斯卡纳(Toscana)地图(绘于1502—1503年)中使用了一种基于光线的明暗对比的绘图方法[10],达·芬奇把这种方法称为明暗转移法,并成为他绘画艺术中的一大特色,晕渲法正和这种方法类似。

目前可知的首幅晕渲法地图是苏黎世州地形图(GreatLandBoardoftheCantonofZurich;1664—1667),由画家兼地图学家汉斯·康拉德·盖吉斯(HansConradGyger,1599—1674年,封二图1)[注]http://www.reliefshading.com/cartographers/gyger/.绘制于17世纪中叶,现藏于苏黎世的HausZumRechberg博物馆。这幅地图(封二图2)历时38年绘成,比例尺为1∶32,000,大小为220*220cm,但因为军事保密原因,一直未曾公开,并未对当时的晕渲地图绘制产生影响[注]http://www.reliefshading.com/history/first-relief-shading/.。

18世纪末期,一些地图学家开始采用晕渲法表示大比例尺地图中的地势高低,例如英国地图学家约翰·黑尔斯(JohnHills)绘制的多幅北美大比例尺地图:新泽西州的哈德逊县地图(SketchoftheroadfromPaulusHookandHobockentoNewBridge,1778)[注]https://www.loc.gov/item/gm72003607/.、纽约州的克林顿堡地形图(PlanoftheattackofFortClintonandMontgomery,1782)[注]https://www.loc.gov/item/gm71000667/.中均可以看到晕渲法。

纵观18、19世纪,晕渲法地图数量稀少。原因在于:首先,传统的晕渲都是靠手工绘制完成的。一位杰出的地图绘制者,同时也必须是一位艺术家,晕渲法地图对绘制师水平要求很高。

其次,当时另一种地貌表示法——晕滃法广为流行。晕滃法也叫晕滃线法,最早出现在帕克(C.Packe,1687—1749年)于1743年绘制的《东肯特地区自然地理图》(AnewphilophicochorographicalchartofEastKent,1743年)[注]http://www.geolsoc.org.uk/en/Geoscientist/August%202012/Rare%20Map%20Christopher%20Packe%201743.中。晕滃法的主要表达要素是近乎平行的短线,用这种短线的粗细疏密程度来表示地面坡度的缓急:坡度低平和缓的地方,短线细长而稀疏;坡度陡峭急峻的地方,短线粗短而密集。在18、19世纪,晕滃法颇为流行,原因有二:一、其绘制方便,可以很好地适应铜版雕刻印刷,在地理大发现年代非常便于地图内容的增补和修正;二、表现地表形态直观、形象。19世纪后半叶开始,随着更加便捷和精确的等高线法的流行,晕滃法逐渐被代替。

在这种历史背景下,晕渲法技术发展较为缓慢。1865年,奥地利将军兼地图学家弗朗茨·凡·哈斯伯莱(FranzvonHauslab,1798—1883年)绘制了奥地利晕渲法地图,并提出晕渲法地图的一个原则:颜色越深表示高度越高(Thehigher,thedarker([11],p.80)。19世纪,地图学家开始将等高线法、晕滃法和晕渲法混合使用,用以更加生动地表示地貌。此时比较著名的晕渲法地图有德国地图学家布鲁诺·哈森斯坦(BruneHassenstein,1839—1902年)于1885—1887年间绘制的日本地图集(AtlasofJapan)[12]。

19世纪后半叶开始到20世纪上半叶,瑞士地图学家成功绘制出特色鲜明的晕渲法地图,形成了著名的“瑞士风格”晕渲地图。贝克尔(FridolinBecker,1854—1922年)被称为瑞士晕渲地图的创始人,他坚持使用晕渲法来印制地形图,探求在平面制图上表示三维地貌的方法。1889年,基于等高线和颇具艺术性的色彩体系,他绘制了著名的Glarus州的晕渲图(封二图3[注]图3“Canton Glarus” (section), original scale 1∶50,000 (size 60 x 84 cm), eight-colour, 1889. Press / publisher: Wurster, Randegger& Co, Winterthur. 图4“Specimen für die Wandkarte der Schweiz” (Sample shows the Bernese and northern Wallis Alps), original scale 1∶200,000, by Fridolin Becker, 1896.),1896年,他又绘制了经典的瑞士挂图(封二图4)。若干年后,运用丰富的制图经验,他为瑞士的中学地图集贡献了地貌晕渲图的色彩设计,该图集至今仍是精确的科学与艺术结合的代表作。英霍夫(EduardImhof,1895—1986年)是贝克尔的学生,他成功地在地图上使用了彩色晕渲,使得瑞士的地貌表示法独树一帜,其许多优秀的作品至今仍是大家效仿的榜样([6],页7—8)。

2 中国地图中的晕渲法

2.1 洪钧的《中俄交界全图》

晚清时期,晕渲法开始传入中国。目前笔者所见到的最早的晕渲法实物地图是光绪十六年(1890年)洪钧绘制的《中俄交界全图》[注]笔者所见此图藏于中国地图出版社资料室。(封二图5),此套地图包括总图1幅,分幅图35幅,依据俄人所绘《亚洲俄罗斯及其邻地》图译出改绘而成([13],页85),图中有经纬度,无等高线和高程,以描绘水系、山脉、地名为主。图中采用了直照晕渲法。

洪钧(1839—1893年)是清末外交家,1889年至1892年任清廷驻俄、德、奥、荷兰四国大臣([14],页353)。在担任俄国公使时他购买了俄国人绘制的地图,并进行转绘。从该图的题注中了解到,俄国的原图绘制于光绪十年(1884年),只有四五幅,洪钧转绘的图扩展为35幅之多;原图的经度以俄国首都作为起始,中国北京在东经96度9分。

光绪年间,中俄在进行帕米尔地区界务谈判时,因帕米尔地区位置遥远,中方当时比较精准的地图如《大清会典舆图》中没有该地区详图,中方人员在谈判之初,甚至为帕米尔的具体位置而困惑;谈判进行了一年后,才获得了一幅来自新疆的地图,但图中对交涉关键地带“大小帕米尔一带”错误尤多[15]。

无精确中国地图可用之时,恰巧洪钧新译的《中俄交界全图》发行,对确定帕米尔地区的地理位置起了重要指示作用。“兹得钞寄来文,依据洪印界图,声叙稍有端绪”[16],李鸿章了解帕米尔地区的资料来源,也正是洪钧的地图,“文卿新译《中俄交界图》,在中国界线之外,亦非俄属”,“文卿新译图,(大小帕米尔)正在舒克南与中国交界处,其考订颇足证明也”([17],页464—465)。

在光绪十八年(1892年)的谈判中,洪钧图中所存在的问题被发现了。因为洪钧所转绘的原图是俄国人绘制的地图,图中有争议的帕米尔地区八个关口本是我国领土,却被划为俄国所有,因此洪钧遭到弹劾,“臣左宗棠、刘锦棠设立苏满八卡,以卫帕米尔之地,乃洪钧率携俄人所订《中俄界图》译之以归,将八卡皆划界外,是时俄人方争帕地,竟有退兵撤卡之举。”[18]此事后来在各国洋务大臣的全力排解下,再加上利用了英国等其他西方国家绘制的地图加以对比,终于弄清了事实,尽管洪钧在事后得到赦免,但他悔恨交加,抑郁成疾,在光绪十九年(1893年)八月二十三日病逝于北京,年仅54岁。

从这幅图的历史可以看出,当时处理边境问题时,地图是最重要和最直接的工具,交涉者须依赖准确翔实的地图加深对边界地区的全面了解。但中国传统舆图缺乏对偏远地方的测绘,仅有的地图也不够精准,例如在中俄伊犁交涉时,受命大臣曾纪泽受困于国内缺少“精本舆图”,当地抚员刘锦棠所绘之图也是“其远近以马行几日程估而计之”[19],非常粗糙。这种局面导致在国际谈判这种外交活动中,中方谈判人员必须借助转绘的国外地图,或者直接利用他国地图。

外交谈判中对地图精度的需求,也成为我国地图学发展和前进的动力,促进我国的地图测量和绘制被动地向前发展。洪钧译绘的这套地图虽然在政治上曾发生纠葛,但也使国人认识到了西方地图的优点,并给中国带来了西方新式地图绘制方法——晕渲法,例如翁文灏所言“至中俄界务交涉起,国人再行输入西洋地图,复见新式图法”([20],页124—125)。官方层面对精准地图的迫切需求,在一定程度上促进了包括晕渲法在内的新式地图绘制法在中国的引入和传播。

2.2 《舆图要录》中的晕渲法地图

因为资料限制,目前笔者见到的采用晕渲法绘制的地图数量非常有限,除《中俄交界图》外,另外见到的是1905年至1909年英国陆军部测绘的香港地图([21],页140),其中以0.75寸对应实际1里,采用晕渲法绘制,但这种地图数量稀少,国人能否看到和利用此图,目前不得而知,此图能否对传统地图绘制产生影响,还值得进一步探讨。

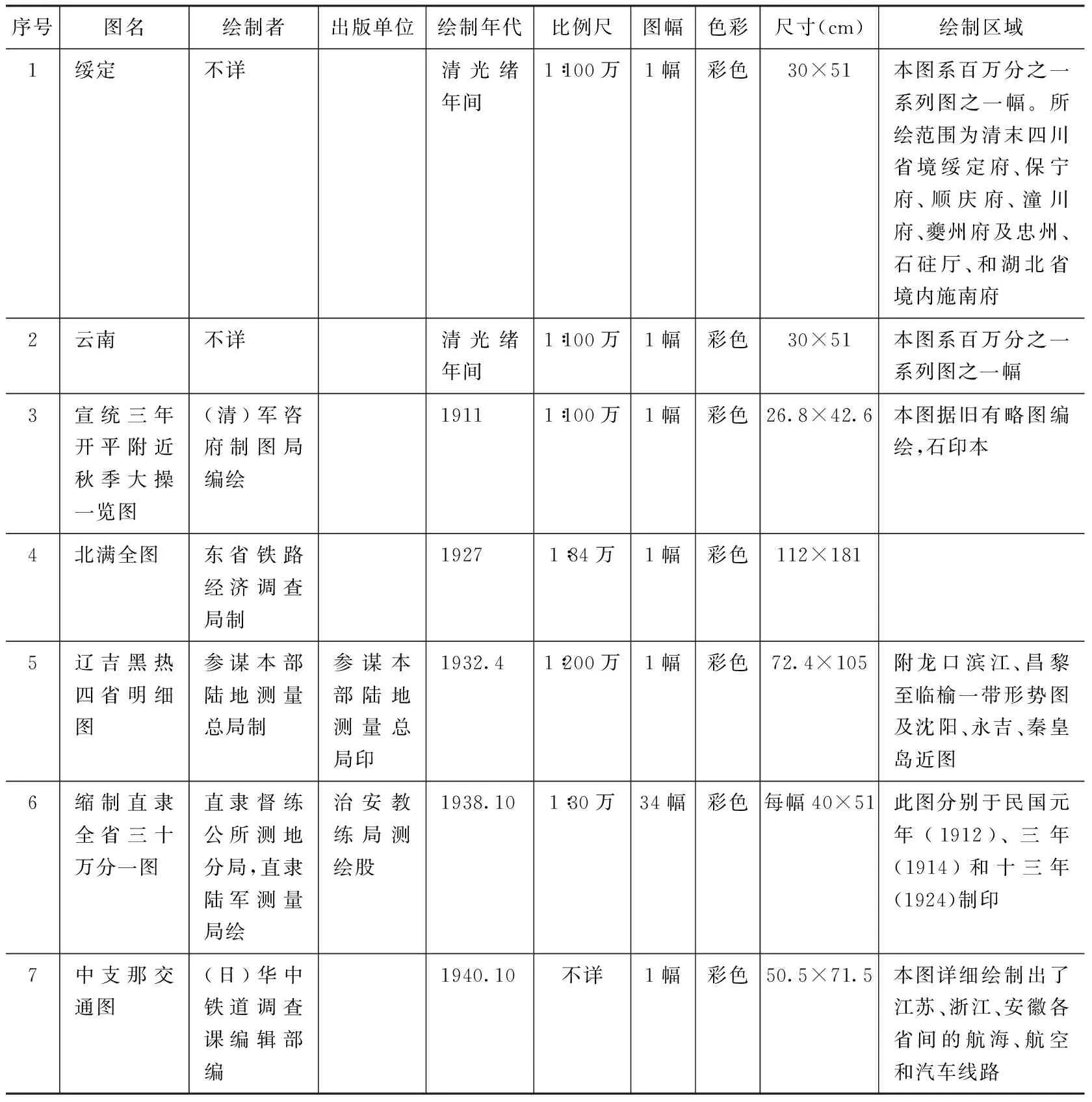

笔者试从《舆图要录》[22]中搜集晕渲法地图的踪迹。国家图书馆(前北京图书馆)出版的《舆图要录》收录了大量晚清、民国时期地图,是一本重要的地图目录,为研究这一时期地图提供了重要线索。从《舆图要录》对收录地图的内容描述可知,在其收录的6348幅中文地图中,只有7幅近代地图采用晕渲法绘制(表1),其中3幅绘于晚清,4幅绘于民国。因为无法看到原图,笔者试图从这些描述信息中,对当时的绘图机构做一简单探讨和介绍。

在这7幅地图中,第1幅《绥定》和第2幅《云南》是清光绪年间的彩绘晕渲法地图,未注明绘图者,比例尺为1∶100,后者与前者的差别在于地名采用了中日文并注。笔者推测,该图可能是日本人测绘而成,或者是采用日本地图册转绘而成。

第3幅晕渲地图《宣统三年开平附近秋季大操一览图》由清政府的军咨府制图局编绘于1911年。军咨府是清末最高军事参谋机构,前身为光绪三十三年(1907年)成立的军咨处,设有第一、二、三、四司和测地司,其中测地司“掌陆路测量绘图及测量人员教育并测绘学堂等项事宜”[23]。1909年,清政府又将军咨处从陆军部独立划出;宣统三年(1911年)设立责任内阁时,军咨处改为了军咨府([24];[25],页288)。

表1 《舆图要录》中使用晕渲法地图一览表

第4幅图《北满全图》由东省铁路经济调查局绘于1927年。东省铁路最初叫东清铁路,后来改称东省铁路,因其位于中国东三省内而得名[26]。这条铁路干线西起满洲里,经过哈尔滨,东至绥芬河,支线由哈尔滨向南穿过长春、沈阳,直达旅顺,最初是俄国为侵略我国而修的一条丁字形铁路。1905年日俄战争后,俄国战败,把这条铁路的南部支线从长春到旅顺转让给日本,从此这段支线铁路被称为“南满铁路”,简称“满铁”。后来一段时间内产权归属日本,但最终回到中国手中。1907年7月,日俄两国签订了《日俄协定》和第一次《日俄密约》,划分了各自的势力范围。以松辽分水岭为地理界线,以北为北满,以南则为南满,此图则为北满地区全图。东省铁路经济调查局绘制的这幅地图出现在1927年,这段时间东省铁路又称中东铁路,中俄共同管理。

第5幅图《辽吉黑热四省明细图》由参谋本部陆地测量总局绘于1932年。南京国民政府的参谋本部陆地测量总局是将原武汉革命政府军事委员会参谋厅第九科与江苏陆军测量局合并而成,统管全国地图测绘,除测绘军用地图外,还与各专业测图部门配合开展疆界测绘([27],页127)。1928年继北洋政府之后,南京政府参谋本部陆地测量总局制定了“全国陆地测量十年计划”,此图应为此计划中编绘地图之一。

第6幅图《缩制直隶全省三十万分一图》由直隶督练公所测地分局和直隶陆军测量局共同绘制。袁世凯在直隶总督任上时,于1902年在保定设立了北洋军政司,1903年将其改名为直隶督练公所,他亲任督办。宣统年间(1910年前后),清政府成立了直隶省陆军测量局,内设三角、地形、制图三股。1913年,北洋政府管辖下的直隶省又新增了陆军测量局([28],页329—330)。该图原图绘制于此时,国家图书馆目前收藏的是1938年刊印版。

最后一幅图《中支那交通图》1940年由(日)华中铁道调查课编辑部编制。华中铁道由华中铁道股份有限公司掌管,负责华中地区的铁道运营。该公司1939年由中国民国“维新政府”、中支振兴会,及其他日资公司合资组成,总部设在上海,1945年日本战败后收归国民政府所有([29],页704)。该图成图之时,华中铁道早已运营多年,笔者推测此图未经实测,根据前人资料编绘而成。

第3至7幅中,除了最后1幅图是由日本绘图机构绘制外,其他4幅分别来自中国的两类测绘机构测绘,一是军方的测量局,二是铁路方面的调查局。无论是军事作战,还是交通建设,地图具有重要辅助作用,晕渲法地图能够清晰直观地表达地形起伏,可以很好地发挥作用。另外,此时晕渲法地图较少出现在个人编印的地图中。

3 书籍中的晕渲法

3.1 晚清译著中对晕渲法引入

尽管目前我国所藏近代晕渲法地图数量不多,但早在晚清书籍中,已有相关方法的介绍。

3.1.1 《行军测绘》(1873年)

最早介绍晕渲法的书籍,是江南制造总局组织,由傅兰雅口译,赵元益笔述翻译的《行军测绘》(1873年)。

这本书中对晕渲法的介绍为:

以上三法之外,又有数法,能显山之形。此数法,皆用深浅之墨色,显其高低,不能求其甚准,做粗图,恒用之。

有人用斜光之法,显各山之高低,但此法,山之斜度不能显出,因山之斜面可以任置一方向,而光之浓淡各不相同,又其平面须作黑面之线者,若用此法,图亦不肖真形。[30]

书中提到的“数种按照深浅墨色来表示山形的方法”,在原著中用“Shading hill”表示,即为晕渲法。并介绍了其中的斜光晕渲法,指出该法缺点在于不能显示山的斜度。

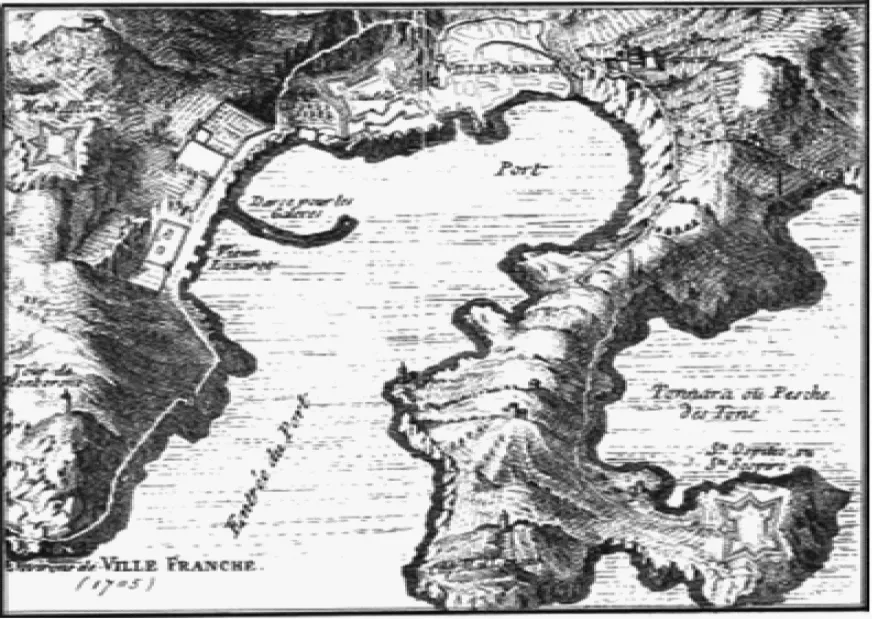

图7 《行军测绘》中的二十七图

书中插入两幅“论及光之明暗与浓淡”的地图,以此直观地介绍晕渲法,如封二图6及文中图7[注]英文原著中例子是图二十五和图二十六,非译书中所说的图二十六和图二十七,译书中有误。因为图二十五和图二十六几乎完全一样,只是对于明暗的渲染轻重对比不同,图二十六对比更加明显一些。而译书中所提的图二十七,实际在英文原著中是作为鸟瞰图的一个例子。([30],页13)。两幅图均来自法兰西帝国工业学校(Imperial Polytechnic School of France)的测绘学教授巴丁(Bardin)的地图学著作,其中图6中将晕渲法和等高线结合使用,这种方法随后成为晕渲法发展的主要方向;图7是一幅港口图,使用了斜光晕渲法表示海岸线周围地势。

《行军测绘》翻译完成后,很快成为福州船政学堂等新式学堂的教科书,支持着当时的洋务教育;同时此书也面向社会发行,为当时追求新知的开明人士提供了学习西方科学的渠道,使得书中西学知识走出学堂,开始影响社会。

3.1.2 《测地绘图》(1876年)

江南制造总局组织翻译,傅兰雅口译、徐寿笔述的另一部地图学译著《测地绘图》(1876年)中也提到了晕渲法。

《测地绘图》译自两个底本,一是来自1862年出版的富路玛所撰《三角测量》(TrigonometricalSurvey),富路玛曾任英国陆军测量局皇家工程师、上将爱德华·查尔斯·弗罗娅(Edward Charles Frome,1802—1890);二是来自浙蜜斯1863年出版的《锌版照相法》(OnPhoto-Zincography),浙蜜斯是英国陆军测量局局长亨利·詹姆斯爵士(Sir Henry James,1803—1877)。

(1)“平法”和“立法”

书中介绍了表现地面倾斜度的两个方法:平法和立法。“立法,所有各线之方向,即圆球从高处滚下所行过之路;平法,为近时所剙设者,其形像为平剖面线,即如有水从低处渐渐涨上,每涨若干,高所有露出之形之界限,现在画粗图者,常用此平法。如在急迫之时,则用立法,惟用平法所显之形,比立法更精。”([31],页4—6)

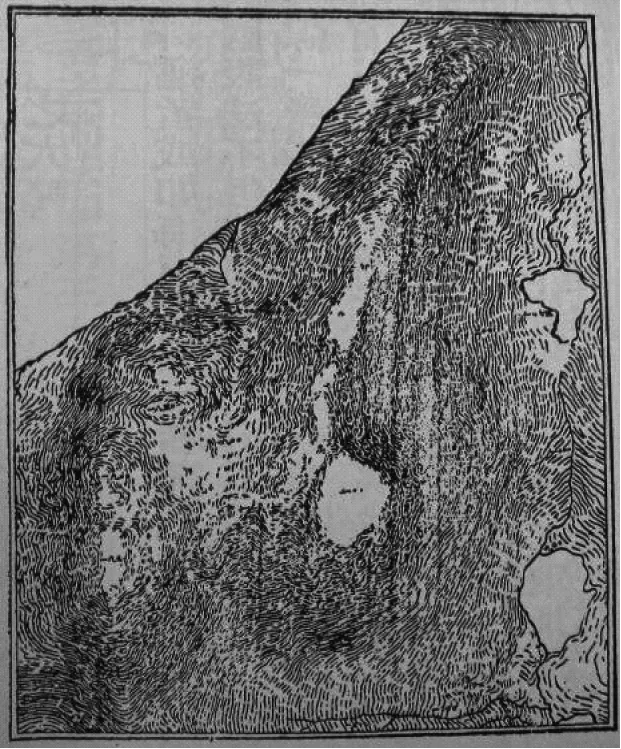

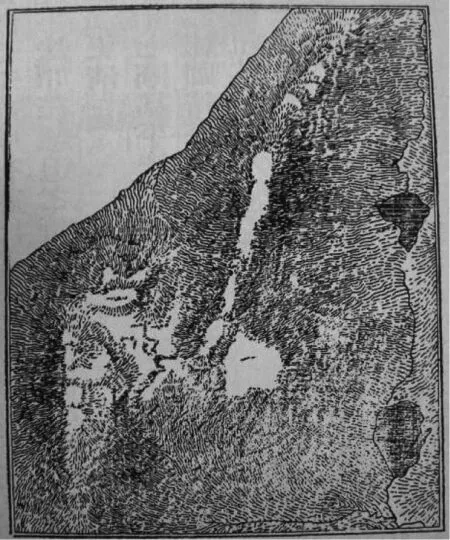

这两个方法用来绘制粗图,简要测量后速绘而成。平法和立法(图8,图9)的最大不同之处在于,平法中描绘地形的线条,大部分以竖线为主,而立法中使用的线条大部分以平线为主。立法比平法简便,而平法比立法精准。

图8 《测地绘图》中的平法

图9 《测地绘图》中的立法

平法和立法都是按照光线的阴暗变化来表示地形,假定光源在物体正上方,光线直射地面。

晕渲法是一种面状符号,但是在绘制草图时为求快捷,要很快在地图上表示出面状符号,就可以采用众多线条符号,密集的线状符号汇合达到面状符号的显示效果。“平法”和“立法”是不够成熟和完善的晕渲法。

(2)“画影之法”

书中介绍了一种名为“画影之法”的绘印地图新方法,和“平法”相比,这种方法更加清晰,和“立法”相比,又不会和图中其他平面线混合,优点在于“深得渲染之意,印出之图能与笔画者相同,兼能合常用之法”,采用这种方法“刻图,深得渲染之意”,采用此方法“印出之图既有浓淡之色,即能显地形之斜坡”([31],测地八,页3—7),由此可以推断此法即为晕渲法。

随后,书中又分别介绍了直光晕渲法和斜光晕渲法:如光线合垂线平行射下,则平面受光多,而斜面受光少,愈斜而光愈少。白耳常论光暗之面,依若干斜度配用若干浓淡。……又法,以光线斜射而来,或各图用一定之角度,或依地面之平斜而定光线之角度。”作者也深知晕渲法对绘图师要求甚高,提到“用此法全在画工之善”,地图质量依赖于绘图师的技术。

在介绍绘法同时,书中同时介绍了三种晕渲法地图的印制方法:第一法,刻图于毛铜版上,用刀或砑刮磨其板,使有光毛之分,光处之墨自淡,毛处之墨自浓;第二法,以盐强水用渲染之法渍于铜版,使成光毛;第三法,用钢针凿密点,点有粗细,墨亦浓淡([31],测地八,页3—7)。

《测地绘图》是我国第一部系统介绍西方大地测绘学成就的中文译著,刊行后对晚清教育界、文化界、政治界、印刷界都产生了一定影响[32]。书中介绍晕渲法的概念以及如何绘制、印制晕渲法地图,对晕渲法知识的普及和地图晕渲技术的推广具有积极意义。

尽管在晚清时期,江南制造总局翻译的地图学书籍中,已经对晕渲法进行介绍,但是当时的中国却很少看到采用晕渲法绘制的地图,以《舆图要录》为例,仅收有两幅,这个状况与晕渲法在西方国家的发展较为相似。

3.2 民国书籍中晕渲法与分层设色法概念的混淆

民国时期,晕渲法知识在书籍中得到传播,但概念较为混乱。进入20世纪后,等高线法以其精确、便捷、直观等众多优点,成为当时绘制大比例尺地图的主流方法,分层设色法多与等高线法结合使用,也开始逐渐流行,所以当时一些书中把晕渲法和分层设色法混为一谈。

1930年出版的王益崖编著的《地学辞书》中,把表示陆地形态的地形图分为三种类型,分别是等高线图、晕滃式图和晕渲式图。其中晕渲式图的英文名称为Graditional map,对此法的详细解释为:此法于高度之大小,以阴影之浓淡代之,阴影之浓淡,以着色之深浅代之,其着色之法,最初为二百米,继为五百米,以铅笔画成水平曲线,其最要部分,着以浓淡之彩色,愈低则着色愈淡,今山脉高原部分,通常以深浓之茶褐色者为多。其平野部分,则用绿色,水准以下之海洋部分,则用浓淡之青色,以表示浅深。今各国使用之;大轴挂图,其地表之高低起伏状况,均用是种方法施以彩色而成([33],页219)。

从文中可看出,山脉高原、平野、海洋等等颜色依据高度不同而不同,最主要的一点——“用铅笔画成水平曲线”,这是等高线的表示方法,而分层设色法正是在等高线的基础上表示的,所以说这是典型的分层设色法而不是晕渲法。

在王益崖所列的参考文献中,有日文书籍《地理教授に於ける地図及略図描法の理論と其取扱》,在这本日文书籍中,介绍晕渲法时同时介绍了“累層的着色法”(注:分层设色法),按照高度不同而分层采用颜色深浅来表示地形,笔者猜测作者对晕渲法理解的偏差,可能来源于此。

1938年出版的葛绥成《地图绘制法及读法》中这样描述晕渲法:晕渲(gradation)是依着色的浓淡及颜色的配合而表示地形凹凸的方法,譬如百公尺以下的土地着以白色,千公尺以下,着以淡绿;二千公尺以下,着以浓绿;五千公尺以下,着以淡褐;五千公尺以上,着以浓褐;则吾人一见其地图,即可明了其土地高低的分布状态了,所以近来地图上用这种方法者很多([34],页59—60)。

这里误将晕渲法当做了分层设色法。上文对晕渲法的解释中,不仅说晕渲法是按照着色的浓淡来表示地形凹凸的,还说运用了“颜色的配合”,而且按照高度不同,施以不同的颜色,这也是分层设色法而不是晕渲法。

此书还将晕渲法分为三类:水平曲线上用晕渲者;晕滃之上用晕渲者,但依着色于直射光线法及着色于斜射光线法,又得别为直射的着色法及斜射的着色法二种;累层的着色法,这种晕渲,系由普通的晕渲变化而成,即依土地的高低,施以累层的着色是,在这晕渲上各层的颜色都相同,惟依高低而有浓淡之分([34],页59—60)。

文中所提的“水平曲线上用晕渲”,是将晕滃法和晕渲法结合起来使用,而“累层的着色法”中各层的颜色都相同,只是按照高低不同颜色有浓淡变化,这是晕渲法的基本类型。

葛绥成的《地图绘制法及读法》应用了众多参考文献,有中文译著、日文书籍、西文书籍,其中日文书籍《平易なる地理作業の理論と実際》([35],页19—20)中记载的晕渲法很标准,而且还附上了一幅晕渲法地图,但是作者还是把晕渲法和分层设色法混淆了,这或许是因为作者参考的众多书籍中,有的介绍了分层设色法却没有介绍晕渲法,导致了作者的混淆。

3.3 对晕渲法的正确认识

3.3.1 “浓淡色法”

1932年,在葛绥成著的《地图制作法》中,把晕渲法称为“浓淡色法”,认为它与晕滃法、等高线法、阴影线法相比,最为简便。“他的描法,将山岳、台地的缓急斜面,依他的倾斜度数,使垂直的地形貌,绘成近似真正形状为立体化的方法。用色主要为茶色和褐色类的颜色。但很少用暗绿色和暗紫色等。说起利益来,在短时间内能描成而且是效果很多的方法。”([36],页93)这种能绘出近似立体化的方法正是晕渲法。

《地图制作法》与前文所提1938年葛绥成著《地图绘制法及其读法》相比,内容简单,作者参考的书籍也有限,但或许正因为它参考的资料少,才使作者没有将晕渲法和分层设色法混淆,由此可见作者并没有完全理解此种方法。

3.3.2 “晕渲式”与“晕渲”

1928年,“晕渲式”一词出现在蠡吾和刘玉峰著的《地理通论》([37],页125—126)中,在此书中,晕渲法对应的英语词汇是Stereographic Colouring,定义为“假设阳光射照,以受光多少,而异其浓淡”。并把晕渲法分为直光法和斜光法。作者在书中分别阐释了水平曲线(等高线)、晕滃、层叠式(分层设色法),可见作者对晕渲法有较为全面的认识,能将晕渲法和其他地貌表示法相区别。

1931年,在中央陆地测量学校航空测量专业就读的黎炜銮[注]黎炜銮(1910—1977年),字天挺,广东博罗人,广东测量学校第十期地形科毕业,中央陆地测量学校航空测量专业研究班毕业。1947年至1949年间,曾任广东陆地测量局负责人。(1910—1977年)在《测量公报》发表文章,建议航空测量小比例尺地图采用晕渲法表示地形。黎在文中提到“在大比例尺地形图,当以曲线式(注:等高线法)为切合需要,其地貌显示之精度,端非晕渲式所可比拟,但于小比例尺地形图则不然,盖比例尺既小以曲线显示地貌实感不能显著,反不及晕渲图之易于观察。”[38]文中清楚地区分了晕渲法和等高线法,并将二法进行比较,认为大比例尺地形图采用等高线法能准确显示精度,而晕渲法更适合小比例尺地图,尤其是采用航空摄影照片为地图的小比例尺地图,同时作者还提出了色调的改良建议。这是当时少于的从专业和实用角度出发,提倡推广晕渲法的文章。

1936年,张资平在《地图学及地图绘制法》中,简单而准确地介绍了晕渲法:晕渲在地形图上之目的完全与晕滃相同,唯以色泽之浓淡代替晕滃地形图之线群之疏密而已。此书中说晕渲法与晕滃法相比:虽可省引划线群之劳,但非技术至巧之画图家难得完美之晕渲地形图也([39],页133)。

在民国对晕渲法的介绍中,一些书籍中把晕渲法与分层设色法混淆,这从另一个角度说明民国初期至抗战前,晕渲法在我国的传播不够深入,它的基本特征和形态不被人们掌握,这也与民国前叶晕渲法地图稀少、应用有限相互呼应。

4 影响晕渲法发展与应用的因素

与晕滃法相比,晕渲法在中国近代应用不广,留下的地图数量较少;但晕滃法因为自身的缺陷,最后消失,而晕渲法却一直延续,得到了长足的发展,主要有几个影响因素:

首先,要归功于印刷技术的提高。19世纪后半叶,在地图印刷中多色套印逐渐代替了单色印刷,平板橡皮机逐渐代替了雕刻铜版,在多色平板印刷技术中,晕渲法要比晕滃法经济便利许多,并且可以和多色平版印刷技术结合([2],页256—265)。晕渲法在地貌立体造型法中属于面状符号法,印刷术的提高使得面状符号更容易表示在地图上。以线状符号为基础的晕滃法,无法在地图上表示出粗细有细微差别的线条;而面状符号的晕渲法,却无此要求,方便快捷。20世纪前叶,晕渲印刷技术日渐成熟;20世纪中叶,随着半色调网目制印的出现,晕渲法获得了精美的地图表达效果,这使其得以推广,目前仍活跃在地图制作领域。

其次,航空摄影测量技术的发展也推动了晕渲法的继续发展。1931年国民政府陆地测量总局组建了航空测量队,中国的航空摄影测量技术开始起步。航空摄影测量首先获得的是图片影像资料,其本身就是一种面状符号,将其采用晕渲法编绘最为方便。例如黎炜銮在《测量公报》发表的文章,建议航空测量的小比例尺地图采用晕渲法表示地形。

最后,晕渲法作为一种面状符号,可以跟等高线法配合使用,补充表示地貌类型的局部变化。晕渲法有着和晕滃法一样的缺陷,“晕纹式[注]即晕滃法。虽难明示地面局部高低,而全般之起伏尚易于一目了然,故适于小比例尺之地图,惟诸记号及注记有不明之弊……晕渲式……利害殆与晕纹式相同。”([40],页300—301)标注起来很不方便;但是也有着比晕滃法更优越的地方——视觉表现力强,“缩尺较小之地图,应用晕滃,颇为烦难。故普通地图,以施晕渲为宜,色用茶褐或带绿淡黑,假设阳光射照,以受光多少,而异其浓淡。苟晕渲得宜,较之晕滃,尤能表天然之特色。”([37],页127—128)

18世纪初,等高线法出现在在西方地图中,晚清时期传入中国,民国时期逐渐得到普及[41]。等高线法作为一种线状符号,对地形的局部表示有一定缺陷,不够直观,晕渲法和等高线结合就可以扬长避短,用晕渲法“视觉表现力强”的优点弥补等高线法的缺陷,在等高线之间辅助地加上颜色逐渐变化的晕渲,可以增加等高线地图的立体感。

5 总结

与晕滃法、等高线法相比,中国近代采用晕渲法绘制的地图数量较少,晕渲法在中国近代地图史上的地位不够显眼和突出。

洪钧从俄文地图转绘的《中俄交界图》是目前笔者所见的最早采用晕渲法绘制的地图,这幅转绘的地图因为有明显错误而在边境谈判中引起纠纷,这个实例说明中国传统地图在外交事业中的缺失以及转绘地图存在的弊端,也说明了晚清时期官方对精确绘制地图的渴求,成为中国地图学现代化的一个动因。晚清民国时期的晕渲法地图主要是由地图绘制机构完成绘制,很少见到个人绘制的晕渲地图。

晚清时期,晕渲法的概念通过洋务译著被介绍到中国。进入民国后,部分书籍中把晕渲法和分层设色法混为一谈,可见晕渲法在当时的应用不广、传播不足。

在近代中国,晕渲法一直不属于中国地图学中的主流地貌表示法。19世纪时,晕滃法因其便于铜版印刷、增补方便,率先成为主流的地貌表示法;随着印刷技术的革新,晕滃法因为印制价格高昂、不适应新的印刷技术,逐渐被淘汰,晕渲法因为印制价格低廉,开始逐渐替代晕滃法,但是在它的地位还没有稳固之际,因为测量技术的提高,等高线法以更便捷、更精确、更直观等优势,占据了主流地位。

随着数字制图技术的发展,晕渲法因其卓越的立体视觉表现力,又可与其他地貌表示法配合使用,广泛应用在三维立体地图中,重新活跃在地图学的舞台。