供给侧结构性改革背景下山西省煤炭产业转型初探

2019-01-22张丽丽

张丽丽

(山西财经大学,山西 太原 030006)

一、引言

自2015年习近平总书记首提“供给侧结构性改革”以来,供给侧结构性改革不断向前推进。2017年,中共十九大报告提出,在我国宏观经济换挡减速的背景下,转变发展方式、转换增长动力,必须坚持以供给侧结构性改革为主线。

山西省作为典型的资源型地区,煤炭产业是其支柱产业,山西省一度凭借单一的煤炭产业取得了经济的飞速发展。如今,煤炭行业进入低迷状态,山西省失去了支撑经济发展的主要动力,处于发展困境。因此,推进山西省煤炭产业的供给侧结构性改革,加速煤炭产业的转型升级,是山西省重获经济发展动力的必然选择。

山西省为我国经济发展做出了突出的历史性贡献,如今在破解转型发展难题的关键时期,国务院和党中央始终心系山西省的转型发展。2017年,《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》(国发〔2017〕42号)的出台体现了党中央和国务院对于山西省资源型经济转型的重视,期望山西省能够为其他资源型地区提供经验和样板,发挥引领和示范作用。本文结合供给侧结构性改革探讨山西省煤炭产业转型,一方面可在供给侧结构性改革任务和目标的指引下明确山西省煤炭产业转型的方向,另一方面突破传统的转型路径研究内容,从供给侧结构性改革任务着手推动山西省煤炭产业转型。

二、山西省煤炭产业的现实困境

山西省是典型的煤炭资源型省份,煤炭资源型经济的形成最初是对山西省资源优势的发挥,但在更大程度上来说,山西省资源型经济的形成是国家做出的基于历史的选择。建国初期,国际形势的压迫以及出于国防安全的考虑,将基础设施布局于战争威胁较小的内陆腹地,山西由于煤炭资源禀赋成为重点建设的地区。随后,国家的“三线建设”以及能源重化工基地建设则进一步强化了山西省资源型经济的发展。1996年,山西省煤炭产量创历史最高水平,达到3.49亿吨,煤炭资源供应全国除煤炭产区外的绝大多数省份,在此基础上全国基本走出短缺经济。虽然当时经济建设取得了显著成绩,但是过分倚重重工业也造成了山西资源型产业的畸形发展。

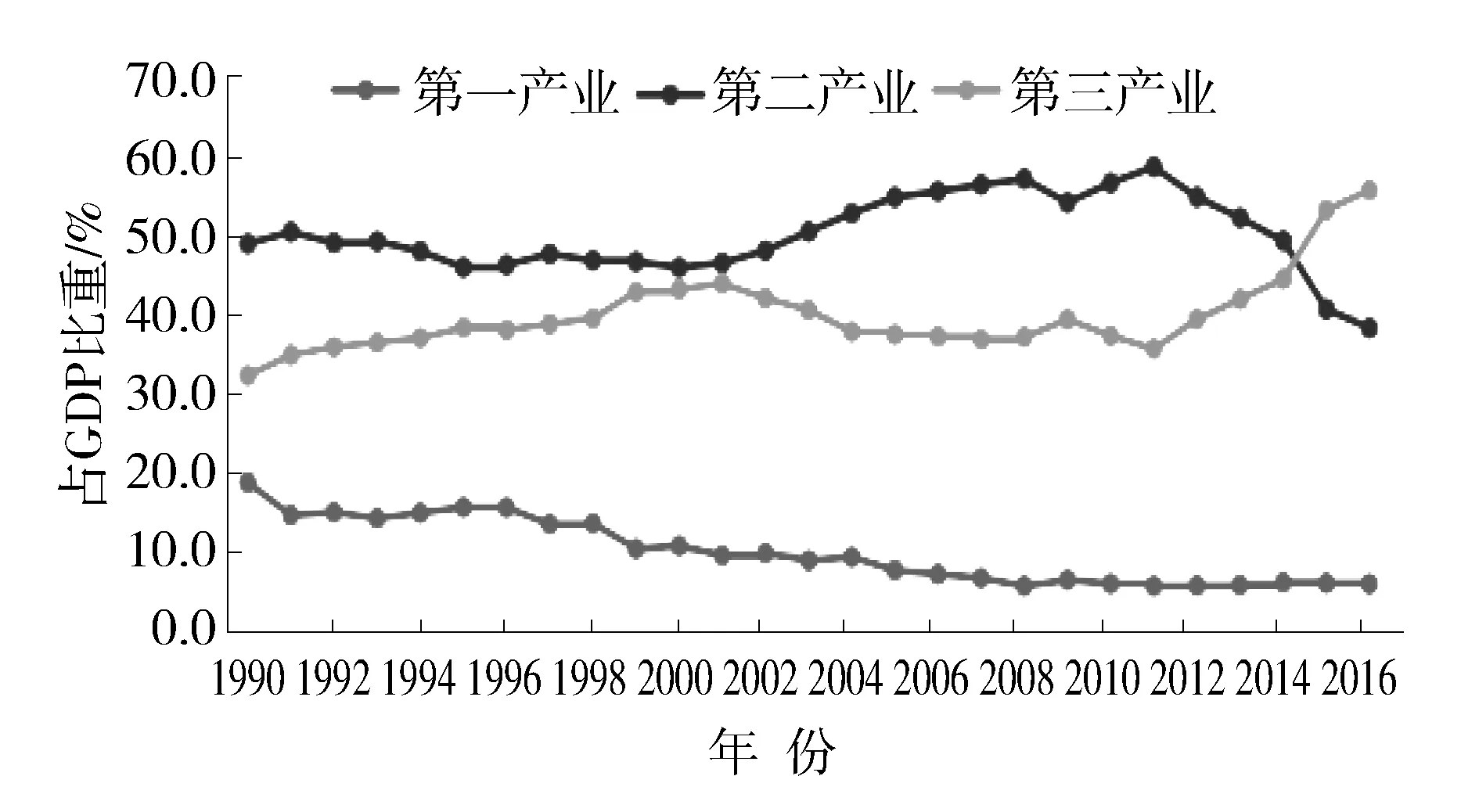

(一)“一煤独大”的产业格局使得经济发展长期依靠第二产业

从图1不难看出,山西经济发展长期依靠第二产业,而第二产业中与采矿业相关的工业增加值更是占到了整个工业增加值的60%以上,产业结构单一,产业结构的布局亦不合理。从表1数据中还可以看出,与煤炭有关的资源开发收入占到了山西省规模以上工业企业主营业务收入的绝大部分,企业效益与煤炭价格联动,因此也导致了山西资源型企业抗风险能力差,煤价的下跌导致相关企业大幅度亏损。

图1 山西省1990—2016年第一、二、三产业占GDP比重

数据来源:《山西统计年鉴2017》

(二)煤矿企业数量多,企业集中度低

山西省统计局2014年数据显示,截至2013年底,山西省重工业企业达到3 393个,其中与采掘业有关的企业为1 497个,然而采掘业中国有控股的企业仅为364个,民营企业占到了绝大部分,导致全省煤矿主体企业数量众多,企业集中度相对较低。一方面,大量规模小、安全性差的小煤矿难以实现对煤炭资源开发的整体性布局,导致开发规划不合理,同时也难以形成完善的管理体制以及完善的安全保障措施,阻碍了煤炭产业的长期可持续发展。另一方面,由于煤炭企业集约化程度不高,难以与大型国际公司相抗衡,缺乏在国际市场的议价能力,市场竞争力弱。因此,无论是安全性考虑、长期发展规划,还是提升竞争力,都对我省煤矿企业集中度提出了要求。

表1 山西省2011—2015年煤炭产业主要指标情况

数据来源:2011—2015年山西省国民经济和社会发展统计公报

(三)煤炭资源利用率低,技术有待革新

据能源开采蓝皮书显示,目前我国煤炭采矿回收率仅为30%,比发达国家水平低20%左右。而山西煤炭企业众多,且小煤矿占比较大,全省小煤矿的煤炭产量能占到全省总产量的40%之多。由于小煤矿通常从眼前利益出发,急功近利,利用山西煤炭资源储量优势以及埋藏浅、利于露天开采、成本低等条件,不注重资源回收,同时由于缺乏地质勘查能力,无序开发也导致了优质资源的浪费,增加了后续恢复工作的成本。据调查,我省小煤矿的回采率仅为15%~20%,甚至更低,大煤矿的回采率为60%~80%。我省每年煤炭开采量均保持在较高水平,长此以往,资源浪费惊人。同时,随着技术革命的深入推进,发达地区的能源开采技术已取得较大突破,澳大利亚、英国、美国、德国等国在采掘设备功能、生产过程自动化控制、资源勘探技术以及能源的清洁循环利用等方面均有了较大进展,由此带来的能源开发成本的下降导致能源消费市场价格下降,这将使粗放型开采的成本相对上升,进而丧失山西省资源开采成本优势。因此,山西煤炭无论是在开采还是利用方面均面临巨大的挑战。

三、供给侧结构性改革背景下山西省煤炭产业转型的机遇

自国家供给侧结构性改革战略提出以来,山西省煤炭“去产能”成为煤炭产业供给侧结构性改革的主要目标。山西省作为全国资源大省,煤炭产业恰恰是支柱产业,对支柱产业的“去产能”可能涉及增速下降、收入减少、失业增加、风险加大等问题,推进供给侧结构性改革的任务尤显艰巨。然而在中央将供给侧结构性改革作为全国经济工作主线的大政方针下,中央在能源领域的深入改革,无疑为山西省的能源产业变革提供了良好的机遇。

(一)供给侧结构性改革为煤炭产业转型提供了新思路

长期以来,我国经济发展受凯恩斯主义影响较深,经济政策多在需求侧做文章,通过刺激需求拉动经济增长。而供给侧结构性改革的提出可以说是针对传统经济发展方式的有利变革,更多是解决经济的长期结构性问题。供给侧结构性改革从供给侧发力,试图解决单纯地从需求侧发力导致的诸如产能过剩、结构不合理等问题。其基本思想是,我国当前的供需关系不是简单的需求不足,也不是简单的产能过剩,根本原因在于供给结构和需求结构的不匹配,因此需要对结构进行调整,供给侧结构性改革旨在从供给角度实施结构优化、提高供给质量、增加有效供给,以满足越来越多样化、品质化的高端需求。供给侧结构性改革的基本思想为山西省的煤炭产业转型提供了新的思路。山西省煤炭产业经过煤炭发展的“黄金十年”,需求大幅减少,煤炭价格下降,面临严重的产能过剩问题,按照供给侧结构性改革的思路,从供给侧着力,提升煤炭产品的质量,生产符合新的经济条件下需求的产品,将会极大优化总供给结构。因此,从供给侧推动煤炭产品优化升级是山西省煤炭产业转型的根本路子。

(二)供给侧结构性改革是化解煤炭过剩产能的根本途径

山西省煤炭产业产能过剩的问题十分突出,供过于求的矛盾明显。经过多年转型实践,“一煤独大”的产业结构没有实质性改变。据统计,2010年前,山西省资源型产业产值占工业总产值的比重逐步上升,到2010年已经高达80.25%,而后随着全球经济疲软,对煤炭的需求放缓,一方面造成了煤炭产业的产能过剩,进一步加剧了经济的下行;另一方面由于缺乏引领经济发展的新产业,经济复苏似乎无望。煤炭产业是山西省的传统比较优势产业,完全放弃煤炭产业,发展其它不具备优势和竞争力的新兴产业,并不现实。而依托煤炭产业,从供给侧推动山西省煤炭产业转型升级,抓住新一轮科技革命和国家供给侧结构性改革的机遇,重点依靠科技创新,高起点培育和发展节能环保的煤炭产业,将其转型发展为符合新常态下经济需求的新型煤炭产业,做好能源革命排头兵将是实现山西省产业发展的现实选择。

四、供给侧结构性改革背景下山西省煤炭产业转型的路径

结合供给侧结构性改革提出的背景及内涵,只有供给和需求能够相互匹配、有效衔接,才能持续拉动经济增长。消费作为传统的拉动经济发展的主要动力之一,只有在供给能够不断满足新的需求时,才会催生新的消费,刺激经济增长。因此,保证供给的有效性,提高供给质量,化解无需求的过剩产能,是供给侧结构性改革的根本。供给侧结构性改革的本质和内涵尤其适用于在全球经济发生深刻变革背景下煤炭产业遭遇的发展难题的破解。

(一)优化煤炭产品结构

煤炭产业是山西省供给侧结构性改革中最重要的一环,通过对煤炭资源的合理配置,发展综合能源体系,实现降低上游成本和提高效能等目标,其改革不仅仅是供给侧的“去产能”,还需在提高先进产能占比、开发煤制精细化工产品等需求侧上做文章,通过推进煤基科技创新,提高产品的附加值,延伸煤电一体化产业链条,使得煤炭产业供给侧结构性改革得到有效推进。

首先,提高煤炭的深加工水平,提高煤炭资源就地转化能力,扩大煤炭的使用范围,不仅是单纯的能源物资,也可作为用途更广泛的工业原料,延伸产业链,提高资源利用率。其次,推动重大技术突破,大力推进清洁煤的生产,实现煤炭向绿色能源的转化,发展资源深加工类新材料、新产业。最后,煤炭产业的供给侧结构性改革的另一个工作重点就是要致力于研发新产品,为此应该给予富有创新精神的企业政策上的优惠,比如通过减税降低企业的成本,激励企业对产品进行升级换代的工作热情,同时降低市场主体交易成本,也有助于降低开发新产品的成本。

(二)加快煤炭国有企业改革,优化产业资本结构

煤炭国有企业的改革是山西省煤炭产业能否转型成功的关键所在。煤炭国有企业普遍存在效率低下的问题,这与国企历史久、计划经济色彩浓厚等有关。供给侧结构性改革如果不能触及到国有企业的体制混乱、决策不科学、领导不力、机制不佳等问题,则煤炭产业难以发生脱胎换骨的变化。因此,从一定意义上说,煤炭产业“去产能”就是推进国有企业改革,即抓紧解决国有企业历史遗留问题,完善管理体制,创新管理模式,推进国有企业股份制改革,不断提高市场化程度。

优化产业资本结构是破解山西省煤炭国有企业“一股独大”的首要良方。企业是市场供给的主体,企业只有进入市场,通过发挥市场机制的调节作用才能有活力,而山西的煤炭企业多为国有企业,煤炭是我国的主体能源,是关系国民经济命脉的重要基础产业,考虑到煤炭产品的特殊性以及我国的社会主义公有制,“混合所有制改革”可为山西省的煤炭国有企业改革提供一个可选择的思路。以国有资本与民间资本的混合为改革的突破口,多种类型资本交叉持股,相互融合。一方面,民间资本的注入可以激发国有企业的市场活力;另一方面,政府通过控制国有资本也可有所作为,对煤炭企业在市场中有可能遇到的偏差进行引导和规范。

(三)推进技术和管理创新

工业革命的发展表明,技术突破和创新是工业革命实现的决定因素。如今,进入以互联网产业为特征的第四次工业革命,其中人工智能、清洁能源技术是这场工业革命的重大技术突破。结合供给侧结构性改革来看,提高供给质量的最终决定因素是技术。改革就是要通过优化整合生产要素,提高资源使用水平,为革新性技术提供基本的环境保障,比如良好的体制环境和有效的市场环境,从而通过技术创新提高生产力水平。技术创新的实现可以从实施能源产业创新工程入手,依靠技术创新,提高煤矿基础设施的现代化水平,推进煤炭清洁高效利用,以绿色、清洁、集约化的开采和生产手段实现可持续发展目标。技术创新在宏观上从长期角度为煤炭产业的转型升级指明了发展方向,但初创期面临较大的成本问题,因此需要政府在税费补贴、基金支持以及行政审批等方面进行支持。

降成本是煤炭企业供给侧改革的重要任务,企业可以通过营造有利于人才施展才华、积极工作的创新环境,辅之以有效的激励机制,加强执行力等措施实现管理机制的创新以降低非生产性成本。同时,大力推行精益管理,以顾客为中心,生产讲效率,经营讲效益,优化流程再造与产业链管理,真正做到降本增效,以最小的成本实现最大的收益。

五、结语

从供给侧结构性改革的提出,到2016年李克强总理亲自视察山西了解去产能工作,再到2017年7月习近平总书记视察山西时做出的重要讲话,以及2017年9月国务院针对山西省出台深化改革意见,可见国家对山西省在供给侧结构性改革背景下转型工作的关注与支持,也是实现山西省转型发展的重大战略机遇。山西省针对国家政策安排积极调整思路,落实改革,到2016年10月,山西省2016年度的煤炭去产能工作提前圆满完成,关闭25座煤矿,退出落后产能2 325万吨,居全国第一,去产能工作初见成效。然而,煤炭产业的转型不可能一蹴而就,针对长期依靠第二产业、煤矿企业集中度低、竞争力差、技术落后等问题,应该紧抓供给侧结构性改革的机遇做好长期规划,通过优化煤炭产品结构、加快煤炭国有企业改革、推进技术和管理创新等方式逐步实现煤炭产业转型。