肝硬化门静脉高压患者脾切除断流术后早期门静脉血栓形成的因素及预防性活血、抗凝、祛聚治疗的效果

2019-01-22张振王孟龙张海涛张其坤刘福全

张振 王孟龙 张海涛 张其坤 刘福全

门静脉系统血栓形成(portal venous system thrombosis,PVST)指门静脉分支及其属支内部分或完全性血栓形成,是门静脉高压症脾切除术后的常见并发症[1,2]。随着超声、CT与MRI等检查的普及,PVST的诊断率不断提高[3-4]。流行病学调查显示,肝硬化患者PVST的发生率约为6.0%,脾切除术后PVST发生率约为22%。PVST可增加门静脉血流阻力,增加肝内、外阻塞的概率,在加重肝功能损伤的同时增加消化道再出血的风险,不利于患者康复[5-6]。目前肝硬化脾切除断流术后PVST的发生机制尚未被完全阐明,但多伴随有血流动力学和血液状态异常[7-8]。PVST起病较为隐匿,早期往往缺乏特异的临床表现,多数患者确诊时已呈慢性过程,失去最佳的治疗时机,从而对患者造成严重的影响[9]。抗凝、溶栓治疗可使血栓溶解、再通,但是治疗效果尚有不足之处[10]。本文探讨了肝硬化门静脉高压患者脾切除断流术后早期PVST的发生因素。

资料和方法

一、研究对象

选择2011年1月到2016年12月在北京佑安医院诊治的肝硬化门静脉高压患者320例作为研究对象。纳入标准:临床与随访资料详细;符合肝硬化门静脉高压的诊断标准;由B 超或增强CT证实无术前PVST形成;年龄18~80岁;肝功能Child-pugh分级为A级/B级;研究得到医院伦理委员会的批准。排除标准:病例资料不全者;胃镜检查证实食管下段胃底静脉重度曲张或伴出血史;肝硬化合并肝癌,胃癌、胰腺癌等其他恶性肿瘤行脾切除患者;既往有下肢静脉曲张手术,或深静脉血栓形成史者;妊娠或者哺乳期妇女。

二、手术方法

采用脾切除断流术,气管插管全身麻醉,取头高足低位,用血管闭合器离断部分胃结肠韧带及脾胃韧带,游离脾动脉主干并予夹闭或缝扎。离断脾结肠韧带、脾膈韧带、脾肾韧带、脾胃韧带、胃短静脉、脾蒂。冲洗手术区域,检查食管、脾蒂、脾窝处、贲门周围有无活动性出血,术后常规引流。

三、调查内容

记录患者性别、年龄、肝功能分级、体质指数、病因、脾静脉直径、门静脉直径、门静脉血流速度、疾病史、手术时间、腹水情况、凝血酶原时间、血小板计数、D-二聚体、手术方式、门静脉压力、总输血量、术中出血量、曲张静脉程度、术后使用药物等。门静脉、血流速度、脾静脉内径、脾脏大小都用彩色多普勒超声记录。

四、早期预防方法

PVST患者均给予预防性活血、抗凝、祛聚治疗,术后输注低分子右旋糖酐500 mL,1次/d,连用7~15 d;皮下注射低分子肝素钙,50 U/(kg·d)直到患者出院;口服双嘧达莫50 mg/d +华法林2.5 mg/d。

五、观察指标

PVST判断符合1995年中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会制订的PVST标准。在术后1 d与术后1个月抽取静脉血3~5 mL,检测凝血酶原时间(prothrombin time,PT)和活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)。

六、统计学方法

结 果

一、PVST发生情况

肝硬化门静脉高压患者320例术后发生PVST 60例,发生率为18.8%。

二、单因素分析

脾脏大小、脾静脉直径、门静脉直径、门静脉血流速度、输血量、术后血小板计数、术后D-二聚体等指标PVST组与非PVST组比较差异有统计学意义(P<0.05),说明以上因素与术后PVST可能存在相关性。见表1。

三、多因素分析

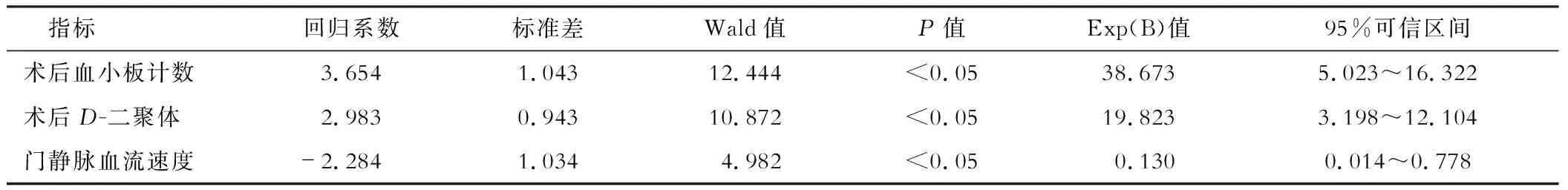

以PVST作为自变量,以单因素分析有意义的指标作为因变量,多因素Logistic回归分析显示术后血小板计数、术后D-二聚体、门静脉血流速度为影响PVST发生的主要独立危险因素。见表2。

四、预防诊断价值分析

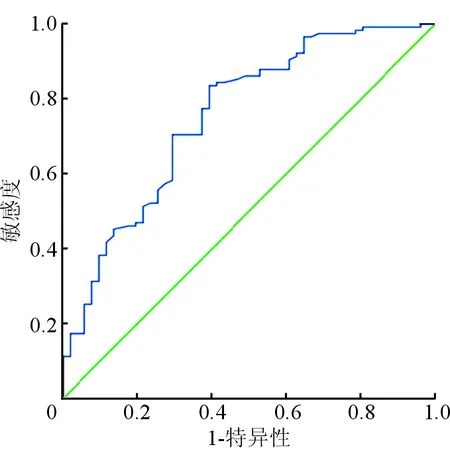

术后D-二聚体用于诊断PVST的ROC曲线下面积为0.794,95%CI:0.724~0.863,(P<0.05),诊断分界点为3.55 mg/L。见图1。

术后血小板计数用于诊断PVST的ROC曲线下面积为0.754,95%CI:0.672~0.836,(P<0.05),诊断分界点为435.5×109/L。见图2。

五、预防效果

60例PVST患者术后1个月的血浆PT与APTT值为(9.22±2.13) s和(35.39±9.14) s明显低于术后1 d(11.67±1.84) s和(41.94±10.92) s,(t=5.924、4.782,均P<0.05)。

讨 论

门静脉高压患者脾切除断流术后PVST比较常见,可造成肝功能损伤、缺血性肠坏死、食管静脉曲张破裂出血等。由于肝硬化患者特殊的病理生理特点,其术后PVST的发生率更高[11-12]。特别是术后PVST使门静脉压力进一步上升,侧支循环的重新建立可致曲张静脉破裂再出血,肝脏灌注血流的下降使肝功能进行性恶化,严重情况下可导致患者死亡[13]。肝硬化门静脉高压症患者术前常因肝功能不全、脾亢导致全身凝血功能低下,从而诱发血栓形成[14]。门静脉高压导致的血管内皮受损,也容易引起血小板的附着和聚集,可快速形成血栓。脾切除断流术后肝功能虽然有所好转,但是在全身凝血功能未完全恢复正常之前,门静脉系统即可快速形成血栓[15]。超声刀的高频震荡均对组织和血管内皮造成一些影响,也容易诱发血栓的形成[16]。

表1 PVST组与非PVST组一般资料对比(±s)

表2 肝硬化门静脉高压患者脾切除断流术后PVST发生的多因素分析

图1 术后D-二聚体诊断PVST的ROC曲线

图2 术后血小板计数诊断PVST的ROC曲线

本研究单因素分析脾脏大小、脾静脉直径、门静脉直径、门静脉血流速度、输血量、术后血小板计数、术后D-二聚体等指标在PVST组与非PVST组之间差异有统计学意义。多因素Logistic回归分析显示术后血小板计数、术后D-二聚体、门静脉血流速度为影响PVST发生的主要独立危险因素。

门静脉、脾静脉直径越宽,术后对门静脉系统血液动力学的影响越大。主要为门静脉、脾静脉越粗,术后门静脉系统血液流速则越慢,容易形成较大的盲袋,甚至形成涡流,从而诱发血栓[17]。术后血小板、D-二聚体增高可使血管呈现动脉粥样硬化样改变,促使静脉壁内膜部分平滑肌增生、增厚,纤维断裂,导致血细胞黏附形成血栓[18]。本研究说明采用D-二聚体与血小板计数进行筛查判断PVST有很好的价值,能较大限度地预警高危患者。脾脏是血小板破坏场所,并能产生抑制血小板生成的循环因子,脾切除后可导致血小板升高,导致PVST形成[19]。增宽的门静脉主干内径及其减慢的血流速度在一定程度上反映了肝硬化门静脉高压的严重程度[20,21]。

在PVST预防性活血、抗凝、祛聚治疗中,低分子右旋糖酐可提高血浆胶体渗透压,覆盖血小板和血管壁,起到抗凝祛聚作用,也具有渗透性利尿作用。双嘧达莫+华法林能降低血小板的黏附、聚集功能以及抑制凝血因子的活化[22]。低分子肝素较强的抗血栓作用,对血小板的功能影响较小,且不延长出血时间[23]。本研究显示60例PVST患者术后1个月的血浆PT与APTT值明显低于术后1 d,表明术后早期药物治疗具有抗促凝血因子的激活作用,有利于降低血液的高凝状态。

总之,肝硬化门静脉高压患者脾切除断流术后早期PVST比较常见,术后血小板计数、术后D-二聚体、门静脉血流速度为主要的危险因素,预防性活血、抗凝、祛聚治疗能起到有效的预防作用。但是本研究所选择的病例时间跨度较大,统计数据可比性受到一定影响。