医学院校开设研究生细胞培养技术课程的探索与实践*

2019-01-22付应霄廖亚平陈昌杰

付应霄 廖亚平 陈昌杰

(蚌埠医学院生物科学系 安徽蚌埠 233030)

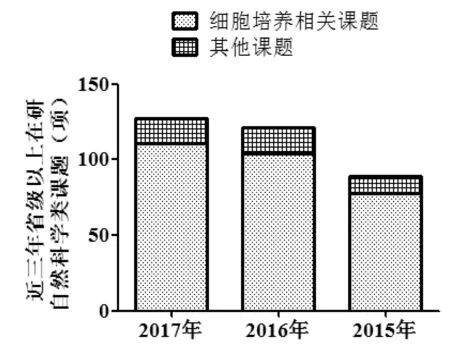

细胞培养(cell culture)是指将生物体的部分器官、组织或者细胞等模拟机体内生理条件,进行离体培养,实现细胞的生长与增殖,进而获取大量的细胞克隆,以进行体外研究的过程[1-3]。该技术几乎可以运用于生物和医学研究的各个领域,如研究药物的细胞毒性机制及细胞的分化、衰老、凋亡机制等。在医学院校,以细胞为工具所开展的基础研究占比较高,以某医学院校为例,笔者对近三年省级以上自然科学类在研课题进行了统计。结果表明,连续三年(2017年87.40%、2016年85.95%、2015年87.64%),以细胞培养为基础所开展的课题占比均超过85%,如图1所示。而研究生是各课题组的主力军,因此在医学院校为研究生开设《细胞培养技术》课程,以强化其基本实验操作技能则显得尤为重要。

1 课程培养目标

图1 某医学院校2017、2016、2015年省级以上在研自然科学类科研课题统计。

通过理论讲授,使得研究生能够了解细胞培养技术的研究进展,了解体外细胞培养的基本原理、过程、注意事项以及细胞分离与纯化等实验技术;通过实验训练,为研究生提供动手操作机会,使他们掌握细胞培养的基本方法,并能够将该项技术熟练运用于在读期间科研课题的开展,以及未来的科研工作中。

2 课程教学保障

该课程共有6位授课教师,全部为高级职称。其中教授2人、副教授4人,具有博士学位3人,具有硕士学位3人。教师队伍中1人有海外博士后工作经历,另有1人目前在某高校从事博士后研究工作。主讲教师年龄结构合理,以中青年教师为主。所有教师均具备熟练的细胞培养操作技能,长期从事以细胞培养为基础的科学研究工作。

授课前,师资团队定期进行集体备课,主讲教师在自主备课的基础上,向其他授课教师展示相应章节的教学课件、教学内容、教学安排、教学目的、教学重点、教学难点、教学方法等。其他授课教师则结合实际情况,提出科学合理的建议,集思广益,以促进教学过程的不断完善。

因研究生自主学习能力较强,在课堂教学中,根据课程教学大纲和教学计划,在遵循教学基本原则的基础上,突出开放式教学。采用提问式、讨论式、引导自学式、知识应用式等全新的教学方式和多媒体授课。

《细胞培养技术》实验课程教学主要在该医学院校“生物医学实验教学中心”平台开展,该“中心”现开放实验室面积达1 500 平方米。包括该课程教学所需的实验准备室,净化工作室(也称无菌室)。同时配备电热干燥箱、湿热高压灭菌器、纯水蒸馏器、超声波清洗仪、酸缸、紫外灯、除菌滤器、洁净层流罩、超净工作台、CO2培养箱、超低温冰箱、倒置显微镜、高速离心机等仪器设备,还有冻存细胞所需液氮罐。上述条件完全能够满足该门课程的教学需求。

3 课程进度与实施

课程教学分为理论讲授与实验操作两部分。理论教学第一讲内容为细胞培养技术概论和基础知识介绍,具体包括:细胞培养技术的概述、细胞原代培养、细胞传代培养、克隆等概念;细胞培养使用的仪器设备、无菌条件、细胞生长条件、细胞检测条件、细胞保存条件等;培养细胞生长的条件;细胞培养用液的配制;培养器皿的清洗、包装与消毒。第二讲内容为动物细胞培养基本方法,具体包括:细胞培养的基本知识,体外培养技术的类别,体外培养细胞的生物学特点,原代培养细胞的特点,传代培养细胞特点;原代培养过程,消化分离细胞培养实验步骤;传代培养的过程,贴壁细胞的传代过程,细胞计数与活力检测;细胞的冻存与复苏;培养细胞观察;常见细胞污染的类别和检测;细胞培养过程中应注意的细节问题。授课前制作讲义发放给学生,课件多呈现视频、图片、实例,有助于学生理解和掌握具体技术要点,提高授课效率。

实验一内容为胎鼠细胞的原代培养:选择ICR孕15日龄鼠,处死并分离胎鼠,剪除头、尾以及四肢,仅保留躯干部,剪碎,并用Hanks液洗涤。胰酶消化后加入新鲜培养液吹打悬浮细胞分散组织块。按血细胞计数法进行计数,稀释后接种培养,定期观察细胞生长状况。实验二内容为Hela细胞传代培养:在无菌条件下,取生长状态良好细胞,弃去原有的培养液,PBS轻洗,胰酶消化后加入新鲜培养液吹打悬浮细胞。稀释后进行细胞计数并接种至新细胞培养瓶,放入CO2培养箱中培养,定期观察细胞生长状况。为提高教学质量,保证教学效果,为研究生提供尽可能多的实践机会,实验操作分小组进行,每小组进入一个净化工作室,每组4人。组内进行明确分工,具体工作包括实验动物前处理(处死和75%酒精体表灭菌),操作台灭菌,耗材、试剂供给,主操作的完成,实验结束后的整理等。教师全程指导或示教,如实验前准备,具体操作方法,实验后器械、耗材整理和清洗等。实验完成后,要求学生跟踪细胞培养状况,通过图像采集系统拍照,提交实验报告,并对实验过程进行总结和讨论。

4 课程评定形式

该课程综合成绩由课堂考勤、课程论文、实验报告以及实验操作考核四部分构成。采用签到形式确保课堂出勤率;在理论授课结束时布置研究生完成一篇与细胞培养技术相关的研究综述并提交,授课教师将根据综述的质量予以评分,如重复率、参阅文献新颖性、格式等指标均作为评判依据。每次实验操作结束之后,研究生均需要完成相应实验报告,内容包括:实验目的、原理、仪器、实验材料、试剂、步骤、注意事项、结果(细胞图片)、讨论等。实验操作考核,由每个研究生单独完成培养细胞换液实验,该项测试能够较好地反映学生的无菌操作意识。测试内容涵盖无菌操作台紫外灯、风机、酒精灯的使用等。另外,操作时禁止操作者在开盖的灭菌物品及试剂上方活动;禁止操作者两手在台面上交叉取物;禁止操作者将灭菌物品移出超净台,吸管或移液器吸头不能碰到台面、培养瓶口外壁等,吸管不得混用;操作结束及时对台面进行清理和灭菌处理。通过一系列强化训练,确保研究生既掌握了该门课程的理论知识,又锻炼了实验操作能力,还激发了探索和创新意识,充分调动了他们的学习积极性。

5 存在问题及解决建议

《细胞培养技术》课程周期较长,从前期使用耗材的准备,试剂的配制、灭菌,到细胞培养,以及后期的清洗等约需2-3天时间,在学时安排上很难适应全部实验内容的需要,因此,部分内容只能由实验准备教师完成,而学生无法全程参与其中。现有净化工作室房间数量有限,且受到学时限制,因此暂时尚未达到1人1组的实验条件,无法保证所有研究生均可独立完成原代与传代细胞培养的全部实验。课程考核方式有待优化,现行制度无法全面反映学生对细胞培养技术的掌握程度。

针对上述问题,授课教师应对课程教学内容与教学模式等进行完善,提高教学效果,加强学生的实验技能训练,以确保实验课程顺利开展。同时,建议在研究生培养方案修订时增加该课程学时,以满足系统性实验操作之需。

总之,体外培养细胞是基础研究的重要工具和载体,在医学研究领域发挥关键作用。细胞培养技术是医学及相关专业的研究生和科研人才必备实验技能。授课教师应在有限的教学学时内,激发研究生对该技术的学习热情,掌握技术要点。笔者对近年教学经验进行总结,发现通过该门课程学习,医学及相关专业的研究生能够扎实的掌握细胞培养实验的基本要领,并提升了学生的实践水平,培养了他们科学的思维方式和科研素养。观察发现,在读、进一步深造以及走向工作岗位的研究生均能够将所学技能进一步运用到科研课题的实施过程,提高了其科研工作效率。并且,已有部分研究生申报并获批了各级别的研究生创新课题,参与发表了科技论文。