法国“精神卫生分区化治疗模式”的发展与启示

2019-01-22朱健刚

徐 慧,朱健刚

(1.中山大学 社会学与人类学学院,广东 广州 510275;2.南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

一、 研究背景和研究议题

随着《中华人民共和国精神卫生法》在2012年的出台,社区精神卫生工作越来越受到重视。《全国精神卫生工作规划(2015—2020)》也以建立“病重治疗在医院,康复管理在社区”的服务模式作为我国“十三五”精神卫生工作的目标。然而,受精神卫生资源不足、基层医政管理及临床服务理念落后等因素的限制及影响,我国的社区精神卫生服务还存在很多问题[1]。

事实上,我们在2017年对南方某省会城市开展的有关社区精神卫生工作的调研中也发现了一些问题,譬如,在社区从事精神障碍康复工作的工作人员缺乏如何与精神病人一起工作的知识及认识;精神病专科医院与社区精神卫生康复机构之间的协作主要局限于指导与被指导的关系;依照政策参与到精神卫生工作中的不同部门(卫生、民政及残联等部门)之间的合作也多限于行政接触等等。部门或机构之间的这种浅层合作实际上会给社区精神卫生工作的发展带来不少问题,例如我们经常听到一线社工抱怨病人或病人家属在公安人员的粗暴介入后便中断与社工的接触与联系。

当下我国社区精神卫生工作发展现状与目标之间的这些差距迫使我们去思考实现“社区康复模式”的方法与路径,而那些社区康复工作已处于成熟阶段的欧美国家,它们在推动社区精神卫生工作方面的历史经验或教训或许能为我们现阶段的工作提供较好的借鉴意义。

法国自二战后便开始推动社区精神卫生工作,且经过近七十年的发展,法国目前已“建立和完善了世界上独具特色的精神卫生服务体系,即以精神病院为中心,分片覆盖到社区的服务模式”[2]10。相较于其他西方国家,法国的“精神卫生分区化服务模式”使“精神病院和社区服务有机地连成一体,既满足了患者对社区服务的需求,又发挥了精神病院在服务中的主导和技术优势”[2]10。本文作者曾在法国留学多年,且有在当地精神病院及社区精神卫生服务机构实习工作的经历,较为了解法国以精神病院为中心的社区精神卫生工作的运作机制。因此,我们拟通过本文对法国“精神卫生分区化服务模式”的实现过程及具体架构进行研究探讨,以期为我国的社区精神卫生工作提供有益的参考。

由于社区精神卫生是一项有关精神病人的治疗、康复及管理的工作,它所涉及到的工作内容既包括精神病学的理论技术,也涵盖组织管理的智慧,而二者之间的关系也尤为重要。因此,在本文中,我们将以精神病学、组织管理及二者之间的关系为轴心来探讨法国社区精神卫生工作得以突破传统院舍式治疗及管理的过程和经验。在此基础上,我们将简要介绍法国该治疗模式的具体架构及其运行情况,并总结归纳法国“精神卫生分区化服务模式”给现阶段我国的社区精神卫生工作带来的启示。本文所使用的研究方法主要为文献调研法,同时辅以参与式观察法和访谈法所获得的材料。

二、 欧洲精神病学在二战之前的发展及突破

欧洲精神病学在二战前的发展是法国于20世纪中叶开展社区精神卫生工作的背景,也是理解法国精神卫生工作由封闭式治疗管理向开放式发展的重要因素。

(一) “道德疗法”及“疯人院”制度

法国是现代精神病学的发端地之一,早在18世纪末期,以皮内尔(Philipe Pinel,1745—1826)为代表的精神病医生便倡导对疯癫病人实行“道德疗法”。他们认为疯癫的本质是病人在理性想法上犯了错误,对疯癫患者的治疗应该通过依赖他们存于疯狂中的最后一点理性来助其重建理智,因此需要对病人进行隔离,以便帮助病人免除外界的烦扰及内心的激情,而疯人院是实现这些精神疗法的理想场所。

1838年,在皮内尔的学生,即精神病医生艾斯奎诺(Esquirol,1772—1840)等人的推动下,法国颁布了《关于疯癫者的法令》,要求各省设置一个专门收治疯癫者的机构,即疯人院。该项法令的颁布似乎宣告了“道德疗法”在精神病治疗及管理上的胜利,在此后一百多年的时间里,它是法国开展精神卫生工作的法律依据。不过,由于法令制定者与理论倡导者之间的分歧,1838年法令的执行并没有让“疯人院”按照艾斯奎诺等人所设想的那样成为“技术娴熟的医生手里的治疗工具”或“对付精神疾病最有效的要素”[3]。事实上,对于法令制定者来说,他们更多地将该部法令看作是一部针对精神病人的安全性法令,对病人采取隔离措施的目的主要是为了避免他们给社会及家庭带来危险[4],法令因此除了要求由“疯人院”来收治精神病人外,还规定病人必须在获得医生所承认的治愈后才能出院。且不说该项法令因赋予精神病科医生剥夺病人自由的权力而带来的医疗隐患,但就其“宽进严出”的模式很快便让“疯人院”人满为患,有记录显示,在19世纪中叶,平均每个精神病科医生需要看管400—500个病人[5],平均每个医生每天接待一个病人的时间实际只有几分钟时间,他们根本无法对病人实践“道德疗法”。由于法令制定者并未将治疗定为疯人院的基本要务,政府给予的财政支持也非常有限,据统计,整个19世纪每位精神病人每天的支出不超过1法郎。此外,由于看护人员数量不够,素质不高(由于社会对精神病人的歧视,疯人院往往只能雇佣到文盲和酒鬼作为病人的看护人员),疯人院里的病人并没有得到很好的照料及治疗,其中一些人甚至受到虐待,并出现了个别病人遭受杀害的极端案例[6]。总之,受各种现实条件的影响及限制,“作为收治精神病人的机构,精神病院最后变成了一个疯狂且不人道的机构”[7]。

1838年法令对精神病人的隔离及抛弃最终在二战期间带来了灾难性后果。由于纳粹德国的占领及掠夺,法国自1940年开始便陷入了食物短缺的状态。尽管维希政府实行粮食配给制度来应对,但实际上并不能满足人们的粮食需求。对于普通市民来说,他们可以通过“黑市”来补给食物,而对于那些被关在“疯人院”的病人们,因失去了与外界的联络并不能在政府配给的粮食之外寻求其他的食物来源,同时又由于他们被看作是无用的或没有价值的人,他们的粮食也被医院管理人员所克扣,这最终导致了在1940—1945年期间法国有45000名住院的精神病人死于饥饿和营养不良,这已超过法国当时住院精神病人总数的50%[8]。这一历史性悲剧印证了19世纪中叶以来法国少部分精神病科医生及自由主义思想者们对疯人院的批评,并再次促使更多的人意识到对1838年法令下的“疯人院”制度进行改革的必要性。但正如上文所论及的那样,“道德疗法”是该项制度得以建立的基础及前提,因此对它的改造还有赖精神病学的发展与突破。

(二) 欧洲精神病学的新发展与突破

自19世纪下半叶开始,在自然科学发展的影响下,欧洲精神病学家们开始努力将精神病学发展成为医学的一个分支。以德国神经病学家葛利辛格(Griesinger,1817—1868)为代表了的精神病医生们认为“是时候将精神医学发展为关于脑及神经系统病理学的一个分支,并应将目前所有医学分支中常用且可靠的诊断方式运用于其中”[7]29。沿着这一发展方向,精神病学最终在理论及治疗技术上都获得了新的突破,具体表现在以下几点。

1. 精神疾病分类学的建立。在医学症候学的影响下,精神病医生们开始关注精神疾病的病情演化,试图通过对症状的描述来实现对精神疾病的分类。在19世纪四五十年代,精神病科医生葛利辛格、巴亚热(Baillarger,1809—1890)、法雷特(Falret,1794—1870)等人先后分别对后来被命名为双相障碍的精神疾病进行了描述[7]30-31;随后,莫雷尔(Morel,1809—1873)与海克尔(Hecker,1843—1900)分别用“早发性痴呆”和“青春型精神病”描述了那些于青少年期发病,后陷入痴呆状态的精神疾病;而德国精神病科医生卡尔鲍姆(Kahlbaum,1828—1899)于1874年通过对一例木僵患者的报告对“紧张型精神病(Catatonia)”进行了命名[9];此外,法国精神病科医生芒南(Magnan,1835—1916)等人对性倒错、强迫症等也进行了深入的研究,并通过仔细的临床观察将慢性谵妄划分为“困惑、被迫害观念系统化并伴随幻觉、自大性瞻望和智力衰退”四个阶段[7]44-45。

在机械主义研究方法的指导下,临床上这些细致的观察及分类最终于19世纪末20世纪初促成了精神疾病分类学的建立。德国精神病学家克雷丕林(Kraepelin,1856—1926)是该领域的集大成者,他在总结前人成果的基础上整理出一套能够相互鉴别的精神疾病分类系统,并于1883年出版了《精神病学论文》,在本书中,将精神疾病分为躁狂抑郁症、妄想症等19种不同的精神病。1911年,德国精神病科医生布鲁勒(E.Bleuler,1857—1939)在克雷丕林的研究基础上,提出将早发性痴呆改名为精神分裂症,认为精神分裂症的基本症状是联想的系列障碍,而幻觉、妄想、紧张综合症等是其附加症状。时至今日,克雷丕林所构建的精神疾病分类系统及布鲁勒对精神分裂症的研究仍被大家所接受,并推动着现代精神医学的发展。

2. 无意识的发现与神经症病理机制的探索。自1870年代开始,神经科医生沙可(Charcot,1825—1893)等人对癔症这类症状相对较轻的精神疾病的研究与治疗促成了无意识的发现,明晰了某些神经症的病理机制。最初,沙可将癔症看作一种神经系统的疾病并将催眠引入到癔症治疗中;随后沙可的学生比奈(Binet,1857—1911)通过对癔症患者意识状态的观察研究发现了“很容易在催眠状态下被唤起的无意识记忆”[7]53;之后,精神病科医生让内(Janet,1859—1947)则发现了存于亚意识状态的创伤性记忆在癔症的形成中扮演了主要角色。在此基础上,奥地利精神病科医生布罗依尔(Breuer,1842—1925)及弗洛伊德(Freud,1856—1939)于19世纪末期继续对创伤与症状的关系作了研究和阐述,前者认为心理“创伤”源于外界刺激所产生的能量超出了机体所能承受的范围,且机体又无法通过运动或描绘(图像或语言)来消化这些能量;而后者进一步指出创伤性心理表象被排除出意识是因为它们在本质上与性有关,不被自我所容,所以被压抑到无意识之中,其代价就是需要消耗能量,而症状是一种妥协形式,它在参与压抑工作的同时也确保一些替代性的满足。从癔症的研究出发,弗洛伊德通过引入动力学及拓扑学观点而将心理结构划分为意识、前意识及无意识,后演化为本我、自我和超我三部分,并以此为基础阐述了癔症、强迫症、倒错等不同神经症的病理机制。

3. 精神分析与神经症的治疗。无论是精神疾病分类学的建立,还是有关神经症病理机制的探索,最终都帮助精神病学摆脱了早期精神病科医生(如“道德疗法”的倡导者皮内尔等人)认为只存在单一精神病的信条,而神经症与精神病被看作是该学科的两大分支,并各自拥有较为合适的治疗方法。

对于以癔症为代表的神经症问题来说,它于19世纪末20世纪初成了“心理治疗”的对象。譬如,神经科医生迪布瓦(Dubois,1848—1918)建议对神经症实施理性治疗;而布罗依尔则在治疗中建议他的病人“重新回到出现症状的那个时刻,重新找到被隐藏的情感,将其外投或口述出来”[7]56。对于弗洛伊德来说,他则要求病人在自由联想的前提下来诉说他们的生活、幻想以及梦,主张通过病人与治疗师之间的移情来修通仍存于想象中的历史性创伤,这便是精神分析的疗法。这些新的治疗主张使得神经症病人可以通过门诊、疗养院及私人诊所接受心理治疗,而不必被关进疯人院中。

4. 精神病的生物化学疗法。自19世纪中叶开始,精神病科医生便开始探索关于精神病生物化学疗法。譬如洛科克(Locock,1799—1875)于1851年采用溴化物治疗癫痫;1882年开始用以作为镇静剂的三聚乙醛也收到了较为积极的效果。此外,20世纪初开始使用的胰岛素休克疗法,以及后来使用的电休克疗法,都被证实对重度抑郁和精神分裂症木僵状态有确切疗效。1935年神经学家莫尼斯(Moniz,1874—1955)和神经外科医师利马(Lima,1903—1985)实施脑叶切除术治疗精神病,后被证实较为适合那些存在有较大焦虑或冲动性紧张的个案。20世纪50年代,精神药理学取得了突破性的进展。1952年,法国精神病学家徳勒(Delay,1907—1987)和但尼科尔(Deniker,1917—1998)在巴黎圣安娜(Saint-Anne)精神病院将罗纳普朗(Rhöne-Poulenc)实验室合成的氯丙嗪用以治疗兴奋躁动的病人,并取得了出色的疗效,给精神分裂症的临床治疗带来了重大突破。总之,随着精神病学理论及临床技术的突破和发展,精神病人的预后也获得了较为乐观的进展。至二战结束时,在一些先进的“疯人院”里,譬如法国精神病学家亨利·艾(Henry Ey,1900—1977)所在的博纳瓦尔(Bonneval)医院,已综合采用了各类方法,包括电击休克治疗、胰岛素治疗、睡眠疗法、麻醉分析疗法、精神分析及激素疗法等等,这些疗法的综合运用,使得该家医院住院精神病人的数量降低了60%[10]。

这些进步与发展都表明至20世纪中叶精神病学已摆脱了早期“道德疗法”的理论假设及治疗主张,换句话说,精神病学的新发展已为摆脱封闭隔离的“疯人院”制度提供了理论及技术支撑,但要建立一个有别于传统且又符合新的精神病学理论主张的组织管理制度还需要做一些新的探索。

三、 从“疯人院”到“精神病院”的尝试与设想

至20世纪中叶,1838年法令依然是法国开展精神卫生工作的依据和准则,但少数开明的精神病科医生试图穿越“疯人院”的围墙,在居民生活区开展精神卫生工作,并构建“精神病院”的设想[注]在19世纪末20世纪初,尽管以“精神分析”为代表的心理治疗可以为神经症患者在“疯人院”之外提供治疗康复工作,但有条件在院外就医的病人其实只有少数来自富裕家庭的病人。。他们的努力与尝试,为法国后来建成独具特色的社区精神卫生服务模式带来了直接且有益的启发。

(一) 精神疾病预防机制的实验性尝试

1922年,受当时欧洲预防结核病机制的启发,即将社会性服务及门诊所纳入到以医院为中心的抵抗结核灾害的组织工作中,精神病科医生图卢兹(Toulouse,1865—1947)试图在圣安娜精神病院以实验的名义成立“治疗与研究中心”“为精神病患者提供开放性服务”,它开展精神病预防工作,允许患者自主选择住院治疗,并在出院之后可以通过社会性服务及门诊接受后期的康复治疗。从这些实验性尝试出发,图卢兹甚至主张建立有别于“疯人院”制度的“精神病院”,前者在1838年法令的框架下提供积极的长期治疗,而后者则为患者提供较为自由的服务且不受1838年法令的限制。

尽管图卢兹的这些主张及尝试招致了保守派精神病医生的强烈反对,但他为精神病院将精神卫生工作拓展到围墙外的社区提供了新的思考方向。1926年,他所主持成立的研究中心更名为“亨利罗塞尔医院”,下设住院部、门诊、社会服务、研究中心及教育机构等。在他的影响下,波尔多等地也零星地出现了几家类似的医院、机构。

1938年,受图卢兹关于精神卫生工作思想及实践的影响,由人民阵线组织成立的法国政府出台了旨在改革传统“疯人院”制度的法令,规定将“疯人院”改为“精神病院”,同时设立门诊机构,并与社会服务相联系。由此,自1920年代开始建立的对传染性疾病的预防系统已正式拓展到了精神病这类慢性疾病领域。事实上,用以开展精神卫生工作的门诊机构也正是用以开展结核病及性病的社会公共卫生所,为避免精神障碍患者被后者所感染,法令还规定精神病科医生需要在肺科医生接待病人后的24小时之后才可开展门诊咨询工作。

不过,由于二战的爆发,这一旨在改造传统“疯人院”隔离制度的措施及计划被迫终止。但随着战争的结束,它最终还是影响了法国在二战后的公共精神卫生改革方向。

(二) 圣-阿尔拜(Saint-Alban)精神病院的成功经验

圣-阿尔拜精神病院地处法国南部洛泽尔省(Lozère),因其偏远隐蔽的地理优势,在整个二战期间,它除了收治精神病人之外,也接纳了大量抵抗纳粹统治运动的成员、医生、艺术家及知识分子。这些人包括为躲避西班牙弗朗哥政府追杀而逃亡到法国的共产国际纵队成员兼精神病科医生托斯盖尔(Tosquelles,1912—1994)、超现实主义诗人兼共产党员保罗·艾吕亚(Paul Eluard,1895—1952)、法国达达主义创始人特里斯唐·查拉(Tristan Tzara,1896—1963)、法国科学哲学的革新人物康纪莱姆(Georges Canguilhem,1904—1995)等等,不一而足。他们在圣-阿尔拜精神病院的汇聚为该院颠覆传统的隔离制度带来了多学科知识观点及经验。其中,接受过精神分析训练并熟知弗洛伊德理论的托斯盖尔引入了德国精神病科医生赫尔曼·西蒙(Hermann Simon,1867—1947)的经验,即让病人参与精神病院的建设工作,这能够让他们的病情获得较为明显的改善[11];为提升该院对病人的人性化治疗及服务水平,他还吸收了精神分析家拉康(Lacan,1901—1981)的思想,将精神病患者的话语看作是有意义的,这为精神病科医生将人文干预引入到治疗中提供了很好的理论参考及支持。

受这些思想的启发及引导,在托斯盖尔及邦纳费(Bonnafé,1912—2003)领导下的圣-阿尔拜精神病院首先为病人成立了“治疗性俱乐部”,以帮助“病人通过承担某个社会性角色重新获得社会性知识”,它通过“改变病人在传统的收容院制度中被管理的位置……让病人重新对他的生命变得积极”[11]96。其次,在二战期间,为应对战争而导致的食品匮乏,托斯盖尔及邦纳费动员当地所有人(医生、病人及当地居民)一起抵御饥荒,他们鼓励病人在医院外从事种植工作,组织女病人在医院内部从事纺纱织布及制衣的工作等,并鼓励病人与当地居民之间进行物物交换以满足各自的需求……在这种共同劳作以抵御饥荒的工作组织中,病人、医生及当地居民之间都建立了多元的联系;此外,医院还成立了以当地地名命名的“热沃当协会(Société du Gévaudan)”,组织医生及护理人员开展有关精神病学的“治疗、研究及教育”工作,对于当时的精神卫生工作来说,这是一个新的创举。

圣-阿尔拜精神病院的这些改革实践“给处于治疗中的病人与他们所在的社会一个重新对话的机会……它体现了对心理异化及社会异化进行多学科干预治疗的价值”[12]16。也正是基于开放式的治疗及组织,圣-阿尔拜精神病院成为二战期间唯一一家没有饿死病人的医院。

总之,无论是精神病科医生图卢兹的主张和尝试,还是圣-阿尔拜精神病院的革命性实验及创新,都为摆脱封闭隔离的传统疯人院制度作出了积极有益的探索,并成为法国二战后精神卫生改革的方向。

四、 社区精神卫生工作的理论构建及推广

二战后,受上文所提及的战争悲剧的影响,法国“疯人院”里的病人在战后已所剩无几,一些年轻的医生们开始思考如何对“疯人院”进行改革以避免类似的悲剧。在吸纳前人工作经验的基础上,他们创造性地总结归纳出一套更为开放、自由且富有人性的精神病治疗理论及技术方案。为全面颠覆“疯人院”传统隔离制度,他们也积极寻求和筹备相应的精神卫生管理制度上的变革,将精神卫生工作拓展到居民的生活区中。

(一) 理论主张及管理设想

在颠覆传统“疯人院”封闭隔离制度的道路中,“组织性精神疗法”是年轻的精神病科医生所构建的最为有力的理论工具和技术主张;而精神病“防区”的设想则为该疗法的实现提供了组织管理层面的架构及支撑。

1. 组织性精神疗法。受圣-阿尔拜精神病院于战争期间所获得的成功经验的启发,主张改革的年轻精神病科医生们认为“精神病院应是完全开放的”,并坚持精神病学的治疗原则应是“用系统的方法帮助病人再次适应社会”,而非“将病人隔离在社会之外”[13]。此外,年轻的精神病科医生们还注重吸收精神分析的理论,并用以颠覆“疯人院”里医生对病人的专制传统。他们声称“精神治疗无非是医生与病人相遇的一个方面”,而“精神病学临床服务应该允许病人‘表达冲突’,且应给予‘涵盖认同及移情的时刻’”[14]。同时,参考圣-阿尔拜精神病院的做法,他们也在各自的医院内部成立了病人俱乐部,组织由病人及医生共同参与的会议等形式来促进病人及病人家属对治疗的参与。这些旨在将精神病院变成治疗工具的活动及组织后来被道密宗(Daumézon,1912—1979)等人称为“组织性精神治疗”,意指“利用社群生活来帮助病人重建社会关系并重新找到与现实富有活力的接触方式,对于病人来说,这是一些曾因疾病和隔离制度而被剥夺的接触方式”[7]92。

不过,“组织性精神疗法”的内涵并不只是意味着医院内部的人文组织干预,还指医院外的相关活动,这是道密宗于1953年在《葡萄牙精神病学年鉴》杂志上以《现代法国组织性心理治疗》为题首次提出该疗法的概念而指出的。他认为该疗法的目的不仅要让医疗机构变成治疗病人工具,同时也要解决病人出院后在适应社会生活过程中碰到的问题,并考虑为他们在出院后继续提供支持的可能性[15]。1957年,杜塞尼(Duchêne)在一场由精神病科医生及精神分析师组织的研讨会上做了一篇题为《在精神病分区中的精神卫生工作任务》的报告,证明了由同一个医疗社会小组来承担某一群人的所有精神卫生需求的必要性,理由是“组织性精神治疗只发生在对‘所发生的事情’进行分析的行为过程中,它并非知识性的传授或教导…组织性精神治疗只能通过他者的在场而存在…‘你是通过作品…通过工作…通过气氛…通过你参与其中的活动及工作而学习理解到一些东西”[12]17。这便澄清了精神病院在社区康复工作中的主导角色。

总之,受精神分析思想影响并经“圣-阿尔拜”等少数几家精神病院所验证的“组织性精神疗法”不仅在精神病院内部颠覆了传统精神病科医生对病人的专制,同时也为精神卫生工作在医院外的拓展提供了理论和技术支持。这些要求及主张也完全颠覆了19世纪初期“道德疗法”的治疗主张及设想,如果说“疯人院”制度满足了“道德疗法”对精神病人的治疗及组织管理要求,那么一个适合“组织性精神疗法”的组织管理形式又该是怎样的呢?

2. 精神病“防区”的设想。自1942年,邦纳费出任圣-阿尔拜精神病院院长以后,他便开始提及“精神病防区”的概念。这并非偶然,事实上他在圣-阿尔拜任职之前,已在“亨利罗塞尔医院”工作一年,并在该家精神病院顺利晋升为主治医师。而该家医院正是由主张建立自由开放的公共精神卫生服务的精神病科医生图卢兹所创立,至1940年,这是巴黎地区唯一一家提供精神病预防服务的精神病院。1945年,受当时法国社会要求建立战后民主社会保障制度的影响,时任法国卫生部技术顾问的精神病科医生邦纳费在“法国精神病学研讨会”上正式提出了精神病“防区”的概念,用以设想在精神病院之外的社会公共生活区域中部署精神卫生工作[16]。这便为“组织性精神疗法”的执行提供了组织管理上的支持。

就“组织性精神疗法”与精神病“防区”的关系来说,二者相辅相承:“假若没有‘组织性精神疗法’,也没有它给传统的精神卫生服务工作带来的富有活力的开放性,精神病院的治疗文化将永远受控于主治医生,不可能在医院外出现‘防区’。假若没有‘防区’,没有对康复期病人重新接纳的可能性,‘组织性精神疗法’也是难以实现的”[17]。对于法国独具特色的“精神卫生分区化治疗模式”来说,二者是该模式得以实现的核心技术及理论思想。

(二) 汇聚改革力量

在为社区精神卫生工作总结经验、探索理论技术、构建组织管理思想的同时,年轻的精神病科医生还积极组织动员社会改革力量、寻求官方政治支持,以推动对传统“疯人院”隔离封闭制度的改革。

首先,改革派精神病科医生们将精神病科护士们纳入到对精神病院的改造活动中,注重对他们的教育及培训,因为在道密宗及邦纳费等人看来,精神病科护士在精神病治疗中扮演着非常重要的角色。自1949年开始,他们与“积极教育方法培训中心(CEMEA)”一起合作,为自愿前来学习的精神病科护士教育培训实习课程,内容包括心理剧、组织动力技术的技巧等。同时,也让他们与医生一起实践一些开创性的组织治疗活动。这些护士回到他们各自的医院后不仅再现这些技术及活动,同时更重要的是把这些活动所承载的新的医患关系带到了他们与病人的关系中[18]。然而,在很多医院,这些接受了培训的精神病科护士却受到了保守主义者的攻击与限制,道密宗等人为此开展了针对医院主管人员的实习培训工作,因为“那些没有参加我们实习培训的医生及行政人员对已经接受了我们实习培训的护士的安排管理所产生的效果与传统收容院一样让人异化”[19]。

为进一步排除保守主义的阻碍,多密宗与托斯盖尔等人一起成立了“塞夫尔(Sèvres)小组”,并于1957年至1959年间开展了主要由精神病科医生及精神分析师参与的研讨会,主要讨论了有关“精神病分区的理论及护士如何参与其中的工作”[20]。

其次,为撬动政治资源,扩大影响,少部分改革派精神病科医生注重参与一些政治活动。1945年,离开了圣-阿尔拜精神病院的邦纳费出任法国卫生部技术顾问,并推动了一系列旨在解放传统精神病学的运动,譬如在他的支持下,吉杨(Guilland)等人成立了法国第一家精神分析取向的儿童咨询中心。

同年,邦纳费与道密宗等人一道还组建成立了“精神病院医生工会”,以促进精神病科医生之间的联盟。以工会为平台,他们在1945年至1947之间先后组织了三次“国家精神病学研讨会”,讨论的主题是“精神分析与机构的关系”。其中,1945年的研讨会获得了亨利·艾(Henry Ey,1900—1977)、瓦隆(Wallon,1879—1962)等德高望重的精神病科医生们的支持;邦纳费有关精神病“防区”的设想也是在此次会议上提出的,它有力地激发了大家对传统精神病院进行改革的热情。

在工会的组织宣传下,改革派精神病科医生的主张最终获得了卫生政策制定者们的认同及支持,尤其是获得了在二战前便领导组织传染病预防工作的法国卫生部长奥雅勒(Aujaleu,1903—1990)医生的赞同。以马默莱(Mamelet,1922—1987)女士为代表的精神疾病管理部门的管理人员也在整个改革过程中给予了鼎力支持。总之,在二战后的十多年里,改革派精神病科医生们在从理论技术和组织管理两方面构建新的精神卫生工作模式的同时,也积极向社会寻求支持变革的力量。至二十世纪五十年代末期,一个新的更为开放和人性化的精神卫生工作模式在法国呼之欲出。

五、 “精神病分区化治疗模式”的实施及架构

1960年,在“塞夫尔小组”的推动下,法国卫生部出台了关于在各省组织规划防治精神疾病的通告,提出实施精神病院的分区化治疗模式。这不仅是对二战以来年轻精神病学家所坚持的人文价值的认可,也标志着19世纪末期以来对传统精神病学及精神卫生系统的批评及改革要求终于取得了阶段性成果。

(一) 实施初期的困难

通告颁布后,在“精神健康协会”的支持下,伯麦尔(Paumelle,1923—1974)等人率先在巴黎13区开展精神病分区治疗的工作,他们在社区首先建立了白日医院、夜间医院、中途宿舍等机构,随后提供全日制住院治疗,这成为法国首个将精神病分区防治模式付诸实践的机构和区域[21]。

但一个不得不承认的事实是,由于该通告只是一个指导性政策建议,各省份对“精神病分区防治模式”也缺乏足够的财政支持,在该通告颁布之后的整个六十年代,只在少数几个省份获得一些精神病科医生的响应。不过,在这期间,以亨利·艾为代表的改革派精神病学家依然积极努力为该模式的执行排除障碍。1968年,在他的倡导及组织下,精神病院医生及自由执业的医生和治疗师们在经过研讨后一道起草撰写了《法国精神病学白皮书》,书中规定自由执业的神经精神病医生可以通过参与精神病院在社区的治疗工作而被精神病院雇佣,各高校的精神病学专业的学生需要接受精神病院医生的实习培训[22]。这些协议为法国“精神病分区防治模式”的执行赢得了更多的人力及教育资源的支持。

在1968年五月风暴所引发的政治改革的影响下,法国政府于1970年颁布了多部有关医疗改革的法令,其中3月份的法令将开展了社区治疗的精神病医疗机构列为甲等并给予相应的财政支持[23],而12月份的法令规定精神病医院(包括设立在社区的非全日制精神病院)隶属于(各省)住院中心,这意味着提供了住院服务的精神病医疗机构可以与其他医院一样获得同等的财政支持[24]。自此,受政府法令及财政的支持,精神病分区防治模式开始在法国大面积推广并发展。

(二) “精神病分区化治疗模式”的实施架构

参照当时世界卫生组织(OMS)的研究建议,即每1000个居民需提供3个精神病床位,再结合法国平均每家精神病院有200张床位的事实,1960年3月的通告规定每个省按照7万人的人口数量标准以精神病院为中心进行区域划分[25]。截止2000年,法国共有815个成年精神病分区,320个儿童及青少年精神病区,也即平均每个成年精神病分区覆盖56000名超过20岁的居民,每个儿童及青少年精神病分区平均覆盖49 000名小于20岁的居民[26]。

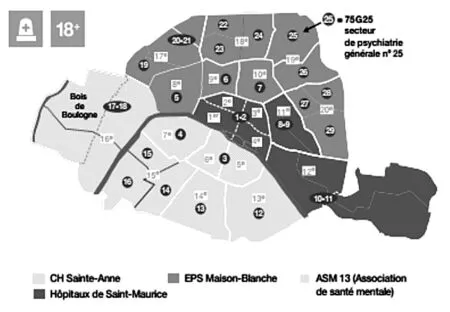

以法国首都巴黎市为例,该市共划分了29个成年精神病分区,每个区域都按其相应的序号被编为75GXX,譬如该市的第25号精神病分区的编号即为75G25,该市其他分区的编号以此类推。如下图1所示,该市的29个成年精神病分区分别隶属于四家医院,具体而言,北边中度灰色区域的14个精神病分区隶属于“白宫公立医院(Maison-Blanche)”,中部深色色部分的6个分区隶属于圣-莫瑞斯(Saint-Maurice)医院,第12号分区(75G12)则属于13区精神健康协会(ASM13),而位于中西部浅灰色部分的8个分区则隶属于圣-安娜医疗中心(CH Sainte-Anne)。

图1 巴黎市成年精神病分区

图2 巴黎市儿童及青少年精神病分区[27]

同时,巴黎地区还包括12个儿童及青少年精神病分区,如成年精神病分区一样,每个分区都有编号,即以75I01、75I02…的形式编写,它们分别属于9家不同的医院。图2是这12个精神病分区及其所属医院的分布情况,其中位于市中心的深色分区,即75I01号精神病分区属圣-莫瑞斯医院辖管,它覆盖了巴黎市行政区划的1、2、3、4、11区;而白宫医院辖管了北边3、9、11号儿童及青少年精神病防区。

在每个精神病分区的内部,首先需要在精神病院内部成立由主治医生、精神病科医生、住院医生、心理咨询/治疗师、精神病科护士等不同专业人员组成的医疗—社会小组,他们负责处理该区域内有关精神病的预防、诊断、医院内部及外部开展的治疗,及后期的康复支持工作;同时还需要在居民生活区设置功能不一的社区治疗康复机构,譬如医学心理中心(CMP)、白日医院、非全日制治疗接待中心(CATTP)、康复中心、治疗性工作坊等,它们均隶属于主管该区域的精神病院。在每个社区治疗康复机构内,其工作人员的配置也多由精神病科医生、精神分析师、精神病科护士及艺术家等不同专业人员构成。每个区域内部的精神卫生工作大都按照“组织性精神疗法”的原理开展,这不仅意味着机构内部会组织以尊重个体主体性为基础且由多学科参与干预的人文组织活动,同时机构之间也会依据病人的病情及治疗需要而相互转介并做后续跟踪支持服务。对于病人来说,他能够依据自己的病情及个人偏好在其所居住的区域选择不同的机构接受治疗。通常来说,24小时住院治疗服务由医院提供,而门诊、前期预防、后期个人自主能力及社会适应能力重建等则由社区治疗康复机构来承担。

六、 总结与讨论

通过对法国开展“精神病分区化治疗模式”的历史背景及过程的探索与分析,我们不难发现该模式能够得以实现的根本原因在于它满足了精神病学自19世纪中叶以后的发展要求。如果说比奈儿的“道德疗法”及理论假设对应着“疯人院”封闭隔离的治疗模式,那么19世纪中叶以来精神病学在精神疾病分类学、生物化学治疗等方面的发展,以及无意识的发现、精神分析的创立等都暗示着对一个更为自由、开放的精神卫生工作机制的需求。

二战后,这些需求在其他欧美国家以对精神病院去机构化运动的形式表现出来,结果导致了大规模的精神病院关闭潮。但在法国,年轻的精神病科医生却利用精神分析对医疗机构进行改造,并吸收精神病学及心理治疗等方面的新发展而开创了“组织性精神疗法”;同时又参考结核病预防机制,用精神病“防区”的概念将精神卫生工作从精神病院拓展到居民的生活区中,从而成就了法国独具特色的“精神病分区化治疗模式”。当然,正如学者弗洛朗坦(Florentin)在一次研讨会中所指出的那样,假若年轻精神病科医生的改革主张没有获得卫生健康管理工作者的支持,尤其是政策制定者们的赞许,“精神病分区化治疗模式”即使有很好的理论技术支持,也很难得以成行[27]。

反观我国目前在推进“社区精神卫生工作”建设中的问题,参照法国在该项工作中的历史经验,我们认为我国现阶段的工作还需要在以下几个方面做进一步完善和发展:

首先,应该对在社区从事精神卫生康复工作的一线工作人员(社会工作者、心理咨询师、精防医生等)加强心理治疗、精神分析、精神病学等方面的知识及技能训练,以帮助他们有更好的能力和知识为已出院的处于康复期的精神障碍患者提供有效的支持及服务。

其次,社区精神卫生工作的对象是精神障碍患者,因此社区精神卫生的组织管理工作应以病人的康复为目标,精神障碍患者的特殊身份也决定了对他们的组织管理应有别于对普通人群及机构的管理,这是精神卫生政策制定者及医疗卫生管理者们应该注意的问题。我们认为应制定以病人的康复为目标的管理及考核制度。

再次,依照我国目前所出台的有关精神卫生政策法令,我们实际上已建成了由卫生、民政、残联、教育、综合治理办公室等不同部门共同参与的精神卫生防治体系,但目前各部门之间的合作仅局限于行政管理上的接洽,由于工作中的条块分割,不同部门之间的工作人员对彼此的工作都较为陌生,很难形成一股共同对抗精神疾病的力量,为打破这种因分工而导致的隔阂,我们建议应加强加深各部门之间的合作,尤其应多组织开展一些利于各部门一线工作人员交流的会议或活动,以增进他们对彼此工作的熟悉和了解,从而便于他们在工作中的形成彼此支持的力量来共同对抗精神疾病。

最后,应加大加强对我国精神卫生工作,尤其是我国社区精神卫生研究工作的投入,以探索一条既符合当下精神病学新的发展趋势,又符合我国国情的社区精神卫生工作模式。

总之,社区精神卫生工作不是一项简单的行政组织管理工作,而是一项需要动员并团结社会各界力量才能实现的卫生工程,因为它实际暗含着整个社会对精神病人态度的改变,其基本精神是“拒绝对精神病人进行隔离,拒绝对精神病人的遗弃”“目的是为了帮助病人保留他在人群中的位置,且尽一切可能帮助他重建独立自主性……”[28]。