基于扎根理论的cMOOC学习者学习过程的研究

2019-01-16吴斓陈丽

吴斓 陈丽

【摘 要】

移动互联网时代的到来变革着知识的生长、进化和传播方式,传统的学习方式已经不适应未来社会的变化,进而呼吁一种新型的面向未来的学习方式。基于联通主义学习理论的cMOOC课程旨在探究面向复杂的不断变化领域的知识的一种学习方式。为了研究这一学习方式,更深入了解cMOOC学习者的学习过程,为互联网時代的学习变革做好准备,本文将以扎根理论为方法论指导,对我国第一门cMOOC课程——《互联网+教育:理论与实践的对话》的6位结课者进行深度访谈,利用NVivo12软件对访谈内容进行整理、编码和分析,对cMOOC学习者学习过程进行分析。研究表明,初始学习动机影响学习者进入学习,交互是学习过程的核心,发展是交互的结果,在持续意愿的影响下交互-发展不断反复、循环递进。通过对cMOOC学习者学习过程的分析,进一步验证了联通主义学习理论的核心观点——知识存在于多样化的连接中;交互是联通主义学习的核心和关键,交互促进个体的发展;联通主义学习对cMOOC学习者的要求较高,同时也是对面向快速发展领域知识的学习方式的探索。在文章最后的总结中,作者指出基于联通主义学习理论去变革传统的教育方式,呼吁在传统的学校教学中注重培养和发展学生联通主义学习的能力,主动建立连接和发展自己的社交网络。

【关键词】 联通主义学习理论;cMOOC学习者;学习过程;交互;发展;持续意愿;传播;分享;建立连接; 形成网络

【中图分类号】 G442 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2019)12-0001-11

一、研究缘起

伴随着移动互联网时代的到来,知识生长、进化和传播的方式急剧变化,知识由静态的、固定的、分科式的、进化慢的、由少数知识分子进行的传播,转向动态的、综合性的、强进化的、由全部人类负责的生产和传播(陈丽, 等, 2019)。传统的向学习者传递固定的学科知识已经难以满足当代个体发展和社会对人才培养的需求。在这种知识海量化、动态式、综合性的教育情境中,面对复杂、不确定性的未来,学习者该如何学习呢?因此,急需探索一种新型的面向未来的学习方式。

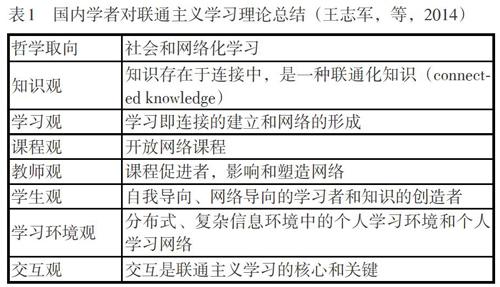

在网络学习环境中应运而生的联通主义学习理论(Connectivism)揭示了在复杂的和快速变化的领域中的学习(Siemens, 2009),其核心代表人物之一乔治·西蒙斯(George Siemens)在2005年发表了《联通主义——数字时代的学习理论》一文,阐述了该理论的核心观点:学习和知识存在于多样性的观点中;学习是与特定的节点和信息资源建立连接的过程;学习可能存在于物化的应用中;学习能力比掌握知识更重要;为了促进持续学习,我们需要培养和维护连接;发现领域、观点和概念之间关系的能力是最核心的能力;流通(准确、最新的知识)是所有联通主义学习的目的;决策本身是学习的过程(Siemens, 2005a)。国内学者王志军和陈丽(2014)一直追踪联通主义学习理论的研究进展,对该理论的演进和观点进行详细的阐述和总结,包括联通主义学习理论的哲学取向、知识观、学习观、课程观、教师观、学生观、学习环境观和交互观(见表1)。可以看到该理论区别于传统的行为主义、认知主义和建构主义学习理论,带来一种全新的知识观、学习观和教学观,为互联网时代下的教育变革提供了解决思路。

cMOOC的理论基础是联通主义学习理论。乔治·西蒙斯(George Siemens)认为cMOOC的核心包括关联主义、知识建构、师生协同、分布式多空间交互、注重创新、同步与共鸣、学习者自我调节等(Siemens, 2011)。国内外学者将cMOOC与xMOOC进行了对比,指出cMOOC的教学模式更注重非结构化知识的传授,强调对学生高阶思维能力的培养(韩锡斌, 等, 2013)。可见,cMOOC更符合移动互联网时代下面向未来的学习需求,是传统教学模式变革和创新的方向。

由北京师范大学陈丽教授主持、互联网智能技术与应用国家工程实验室团队共同开发的我国第一门cMOOC——《互联网+教育:理论与实践的对话》,该课程的理论基础是联通主义学习理论,共持续12周,聚焦“线上线下教学空间融合”“社会各界教育资源共享”“消费驱动教育供给侧改革”“精准高效的教育管理模式”“互联网+教育哲学基础探究(本体论、认识论、方法论)”五个主题,采用分布式讨论、日报推送生成内容、线上线下交流相结合的学习方式,同时每周六根据不同主题邀请相关行业或领域内嘉宾进行直播交流。课程以“开放”“共享”“互动”“创新”为指导,关注互联网推动教育创新的实践策略和创新理论,旨在帮助所有参与者建立个人与典型创新企业、研究机构、关键人物、文献资源之间的连接,形成互联网教育领域的社会认知网络,并最终建构出包括研究者、企业创新实践者、管理人员在内的互联网教育领域的综合性高端研究社区。

这是一门充满着不确定性、未来感的课程,从目标、到内容、再到学习方式都是不固定的,学习者以一种对学习结果未知的状态进入课程,体验着一种面向快速发展领域知识的学习方式。这种学习方式究竟是如何发生的,有何特征和规律?基于此,本文提出如下研究问题: cMOOC学习者的学习过程是如何发生和持续的,有何特征?第一期课程已结课,共评选出十位课程结业者,笔者对其中六位结业者进行访谈,基于扎根理论构建出cMOOC学习者的学习过程,并总结过程中所表现出的关键特征,以期验证联通主义学习理论的核心观点并探究面向未来的学习方式。

二、研究设计

(一)研究方法

本研究采用质性的研究方法,运用扎根理论以及Nvivo12软件对cMOOC课程学习者的学习过程进行分析。依据巴尼·格拉泽(Barney Glaser)和安塞姆·施特劳斯(Anselm Strauss)(1967)提出的“扎根理论”(Grounded theory)的研究方法和一般操作流程,借助NVivo12软件对cMOOC课程学习者的访谈资料进行三级编码。

(二)研究对象

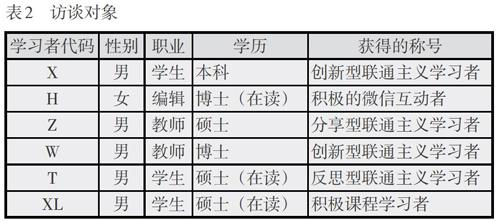

研究对象为cMOOC课程《互联网+教育:理论与实践的对话》第一期评选出的6位结课者(见表2)。由于按时完成课程规定的所有学习任务,达到课程结业标准,发挥个人特长,为其他学习者提供支持与帮助,受到师生的一致好评,他们从五百多名学习者中脱颖而出,分别获得了不同称号。因此,他们的访谈资料无疑对于分析cMOOC学习者的学习如何发生和持续,以及提炼cMOOC学习者学习过程的特征具有较好的可信度和推广性。

(三)研究过程与数据分析

1. 访谈设计与实施

为了解cMOOC学习者的学习过程和显著特征等,本研究采用半结构式访谈形式,在专家的指导下制定访谈提纲(表3),分为三部分:第一部分为个人信息,主要围绕专业背景、工作状态和个人兴趣等展开;第二部分为客观题,包括单选题和多选题,主要用于初步了解学习者参与课程学习的动机,影响他们持续参与学习的主要因素以及最喜欢的学习活动形式等;第三部分为主观题,基于不同访谈者回答客观题的情况不同变化调整访谈问题,试图探究细节性内容和访谈者的心理状态,以期能够挖掘到更深层次的内容。

根据受访者的要求采用两种访谈方式,第一种是面对面访谈,第二种是基于网络即时聊天工具——微信进行线上访谈。对访谈者X、T和XL采用现场访谈和线上访谈相结合的方式,对访谈者H、W和Z全程采用线上访谈的方式。在访谈过程中,笔者根据受访者的反馈意见,不断调整和补充访谈问题提纲和访谈内容的方向,同时将形成的访谈报告发给受访者检查,根据反馈信息修正访谈记录,以保证访谈内容的效度。平均每位访谈者的访谈次数为2~3次,每次访谈时长为1~2个小时。此外,还搜集到各位访谈者在博客上发表的博文、课程论坛上发表的帖子以及在微信群里发表的一些有影响力的观点。

2. 数据处理与分析

所有的访谈内容和搜集的资料都逐字逐句地转录到word文档中,形成訪谈文本数据,每位访谈者的文字资料约1万字,导入NVivo12软件进行整理和编码。编码界面如图1所示。

(1)一级编码(开放式登录):研究者要以开放的心态,尽量悬置个人“偏见”和研究界的“定见”,将所有资料按其本身所呈现的状态进行登录,在整个过程中遵守一个重要原则——“既什么都相信,又什么都不相信”(Strauss, 1987)。这是一个将收集的资料打散,赋予概念,然后再以新的方式重新组合起来的操作化过程。(陈向明, 1999)在充分熟悉所有访谈资料的基础上,进行逐句编码,从资料中发现概念类属,对类属加以命名,不断缩小登录范围。通过反复阅读、比对和修改,最终形成119个一级编码(表4为其中一个示例)。例如根据访谈者T说的“在论坛讨论区经常发言,我喜欢思考自己关注的问题,然后在讨论区里面交流”,对这句话进行概念化操作,提炼出概念——“对问题的思考促使参与交流”,接着进一步对其范畴化——“课程影响”,形成一级编码。

(2)二级编码(关联式登录),即在开放编码的基础上形成类属和属性、维度,并发现和建立概念类属之间的各种联系,如因果、时间先后、语义、情境、相似、差异、对等、类型、结构、功能、过程、策略关系等,通过这些关系将不同的类属联系起来,形成关联类属。(陈向明,1999)如表5所示,几位受访者均提到通过写博客或者参与交流讨论可以促进生成系统化知识,由此可见参与课程的学习给受访者带来的感受是一致的,因此统一将这样的描述都归类到二级编码——“生成系统化知识”下。依照这样的方法,在119个一级编码的基础上形成了18个二级编码(见表5)。

(3)三级编码(核心式登录),对所有的概念类属进行系统分析后选择一个“核心类属”,该类属具有高度的概括性和统整性,可以把其他类属串成一个整体,起到“提纲挈领”的作用。根据这个原则,在18个二级编码的基础上提炼出4个“核心类属”,分别是初始学习动机、交互、发展和持续意愿,如表6所示。

三、cMOOC学习者学习过程分析

(一)cMOOC学习者学习过程流程图

本研究基于扎根理论,对6位访谈者的原始访谈资料进行三级编码,根据生成的“核心类属”和“概念类属”绘制了cMOOC学习者学习过程流程图(见图2)。在初始学习动机作用下,学习者进入课程学习,“交互”是学习发生的关键,分为人-人交互和人-物交互,其中人-人交互包括与其他学习者、教师或专家的交互,人-物交互包括与不同形式的学习资源(如文献、视频、网站等)的交互,通过交互又会促进学习者自身的发展,因此交互-发展是一个循环反复不断递进的过程,其中持续意愿是维持该循环过程的动力,初始学习动机和发展又会影响学习者的持续意愿,持续意愿进而作用于交互-发展过程,图2展示了这一过程。

1. 初始学习动机

cMOOC学习者的初始学习动机包括个人兴趣、社交媒体的影响和工作或专业发展需求三个类属。其中,个人兴趣包括对课程的好奇心、对cMOOC本身的兴趣以及对网络化学习方式的偏好。社交媒体的影响指通过社交媒体知道本门课程并获取加入课程的途径,如访谈者X是通过微信公众号了解本门课程的信息随后加入学习的。工作或专业发展需求是指cMOOC学习者出于提升自我的内在需要而不断追求工作上的发展和专业上的进步。这三方面因素促使学习者想要加入本门课程的学习,并影响到后续学习行为的持续发生。

通过访谈发现,成功的cMOOC学习者都是不断追求自我提升的主动型学习者,虽然加入本课程的初始原因各不相同,包括专业兴趣、工作需要和个人未来的职业追求等,但都直指一个目标——希望通过本课程的学习不断前进、超越现阶段的自己,正是这样一种源于内部的学习动机,促使他们积极主动地加入到本门课程的学习,并影响着他们日后持续不断参与学习的意愿。

2.交互

交互分为两大类:人-人交互和人-物交互。人-人交互包括建立连接和形成网络。“建立连接”指学习者在课程学习过程中与其他学习者成为好友的行为,包括主动添加其他学习者为好友或者其他学习者添加自己为好友,学习者通过人人交互与其他学习者、教师和专家等建立联系。“形成网络”是指在建立连接的基础上,会形成一个以个体学习者为中心的学术交流圈,通过形成网络会强化网络中的连接,促使网络中每个学习者对某个相关问题讨论得更深入和更持久,促进深层次的思考和学习。

人-物交互指学习者在课程学习过程中与各种形式的学习资源发生交互的行为,包括存储、分享和更新三种类型。“存储”指个体会接收、分类、整理、储存各种形式的学习资源,有选择性地存储新的学习资源。“分享”指个体借助信息技术分享自己已有的资源。“更新”指个体修改已有的学习资源,如为课程贡献个体的智慧或分享一些新的学习资源,促使课程内容不断更新和发展。

3. 发展

发展,即个体交互行为的结果,通过交互促进个体不断变化和进步。发展包括促进深入思考、产生新的观点、生成系统化知识、带来更多的资源和积极的情感体验。个体学习者通过参与讨论交流,接收到来自不同学习者的想法或观点,有机会从不同角度看问题,促进对某个问题的深入思考。当新的观点和旧的观点碰撞时会将对某个问题的思考引向更深层次,个体会产生出新的观点,经过加工、整理和总结不断产生的观点和想法,又促使个体对知识进行系统化梳理,而生成的系统化知识通过个体持续参与交流讨论又会影响其他学习者、教师、资源和课程的发展。在人-人交互和人-物交互的过程中,个体学习者可以源源不断地获取更多的学习资源,如在交流讨论的过程中学习者发现自己感兴趣的学习者,添加为好友后可以从对方那里获取自己想要的学习资源。在交互的过程中,个体学习者通过分享、交流和讨论会受到其他学习者和教师的关注与好评,学习者会收获认同感和成就感,产生一种积极的情感体验。在访谈过程中,学习者纷纷表达出这样一种积极的情感体验,如通过参与交流讨论的过程享受到了自由表达的乐趣;cMOOC课程团队每天整理微信群中的观点,这一行为让学习者感受到个人的智慧受到重视,从而促进个体更主动参与微信群中的讨论。通过交互带来的情感方面的收获也会影响学习者持续参与学习的意愿。

4. 持续意愿

持续意愿包括四个方面:时间条件、技术易用性、自我感知和个体社区感。

时间条件指学习者感到有无时间继续参与学习活动。在访谈过程中,笔者了解到一些访谈者会因为学习和工作太忙而没有时间一直关注微信群里的讨论和坚持写博客。

技术易用性指学习者在课程学习中使用相关的技术工具参与学习的体验会影响个体是否持续参与学习。因为cMOOC是一种网络化学习课程,因此需要学习者借助信息技术工具进行学习。在访谈过程中,不少学习者表示因为有些平台和工具操作不方便所以没有坚持参与某项学习活动。因此,技术易用性也是影响持续参与学习的一个重要因素。

自我感知包括四个方面:自我评价、学习意愿、性格特征和课程影响。自我评价是个体对自己在学习中的表现进行自我评估,如有的学习者的自我评价较低会影响其持续参与学习意愿。学习意愿是课程中反映出学习者是否积极主动参与学习的态度,如访谈者表示由于参与讨论能够不断得到启发,所以愿意参与讨论和分享自己的观点。性格特征是指学习者自身所具有的某些个性特点会影响学习者持续参与学习的意愿,如访谈者表示由于性格内向而不愿意主动添加其他学习者,也不愿意在課程群里发表自己的观点和想法。课程影响指学习者通过参与课程的学习而产生的主动参与学习的意向,如访谈者表示课程中与学习者交互的内容对自己影响很大,是促进持续参与学习的主要因素。

个体社区感包括三个方面:责任担当、课程认同和沉浸体验。责任担当指学习者具有一种促进学术进步的使命感,促进大家进行专业、科学的交流的决心以及服务于课程建设和发展的责任感,在这种责任心的驱使下学习者愿意持续参与课程的学习并发挥中坚力量。课程认同包括对课程价值的肯定以及对课程团队的认可,使得学习者非常信任地参与到课程的学习中,相信该课程的学习能够促进自身的学习和发展。沉浸体验指学习者在学习过程中产生积极的情感体验,这种体验带来的学习愉悦感促使个体持续地参与学习。

(二)cMOOC学习者学习过程的分析

1. cMOOC学习者形成知识传播-生产网络

由于cMOOC课程的目标、内容和学习方式是不固定的,学习者通过不间断参与交流讨论、添加其他学习者、分享个体学习资源、生成系统化知识等活动彼此之间建立联结,形成具有社会化学习特征的网络。每个学习者都是该网络中的一个节点,通过节点与节点之间的联结,相互之间形成知识不断流动的传输管道,个体在不断吸收和加工知识的同时也在不停地输出和更新知识,由此形成知识传播-生产网络。这个网络处在不断变化之中,网络中的知识不同于传统学习的知识,它们以一种碎片化、非线性的方式存在,并呈现出一种不停流动、动态变化和不断进化的特征,因此学习者的学习呈现出自组织的状态,每个个体在传播和生产知识的过程中形成具有个性化特征的知识体系。

2. “交互”是学习者学习过程中的主要活动和关键特征

在课程学习过程中,任何学习活动的发生依赖于学习者的交互,包括人-人交互和人-物交互。学习者参与课程的讨论交流,通过与其他学习者的交互不断产生新的观点,通过添加感兴趣的学习者进行深度交互,通过形成社交网络不断扩大自己的交互深度和广度,通过与各种形式的学习资源的交互增加自己的知识储备。学习者面对的课程内容是不确定的,课程结果也是未知的,学习者需要完全通过人-人交互和人-物交互才能获取新的学习资源、想法和观点,促进深入思考和学习。另外,课程内容的更新依赖于学习者的交互行为,通过学习者持续参与学习,源源不断地贡献新的观点和想法,推进课程的建设和发展,使得更多的学习者受益。

笔者在NVivo12软件中导入6位访谈者的访谈资料,利用“查询”功能对其进行“词云”分析,以2个字为最小长度单位统计出现频率最高的前1,000个词语,如图3所示。通过可视化的展示和数据统计列表可以看到“同学”“交流”“分享”“联通”“讨论”“建立”等词出现的频率非常高,说明在学习者表述自己的学习过程、心得和体会时频繁使用这些词语,它们均体现出“交互”的特点,例如“交流”“讨论”是人-人交互行为,“分享”是人-物交互行为,该结果从数据角度证明 “交互”是学习者学习过程中的主要活动和关键特征。

3. 交互与发展两者相互作用和相互影响,是一个循环反复螺旋递进的过程

在cMOOC学习者学习过程流程图(见图2)中,可以看到交互与发展两者相互作用和相互影响,是一个循环反复螺旋递进的过程。个体的发展是基于一系列交互行为,不同类型的交互行为相互交织共同影响个体的发展。同时,个体的发展也影响着个体持续参与学习的意愿,从而不断强化个体的交互行为。学习者参与交流讨论,不同观点的碰撞会促进深入思考,产生新的观点,生成系统化知识,在交流的过程中主动添加个体感兴趣的学习者进行一对一的深入交流,又会促进对某个问题深层次的思考和学习,通过添加学习者逐渐形成个性化的学术交流圈,从有目的地建立连接到形成社交网络,促成更大范围内有目的的学术讨论和交流,这又会将对某个话题的学习引向更深层次,通过讨论交流又会促成新的观点和想法的产生,每个个体的观点和想法又会影响其他学习者知识的更新和发展。此外,在交流讨论的过程中个体能够不断接收到新的资源,存储和更新自己的资源库,并在其他学习者有需要时及时分享资源,长此以往,通过不断交互不仅促进个体知识的更新和生长,而且基于个体的贡献不断推动学习资源的进化和课程的发展,虽然每时每刻知识都在更新和变化,但是个体通过交互-发展这样循环反复的过程能够不断接收和更新自己的知识,实现个体的发展,这种学习方式恰好适用于互联网时代下知识不断快速变化的学习环境。

四、讨论

《互联网+教育:理论与实践的对话》这门课程是基于联通主义理论设计和开发的,第一期评选出的十位优秀的cMOOC学习者是根据课程评价方案评选出的合格的结业者,从课程学习的角度可以被视为成功的联通主义学习者。本研究基于扎根理论对其中六位优秀的cMOOC学习者的深度访谈资料进行编码分析构建学习者学习过程模型,揭示了cMOOC学习者学习是如何发生和持续的,通过分析可以看到该模型反映出的cMOOC学习者在学习过程中反映出的规律性和本质性的内容与联通主义理论的核心思想是一致的。

(一)知识存在于多样化的连接中

联通主义学习理论认为,知识源自各个实体的交互和连接的建立。(Downes, 2012)交互不仅促进人与人之间的交流,还帮助学习者生成更深层次甚至内容开发者都想不到的学习内容。(Downes, 2012)《互联网+教育:理论与实践的对话》这门课程的形式不固定,充满着变化和未知,在微信群里讨论的主题不受限制,加上每个学习者的想法可能各不相同,只有通过各种形式的交互产生连接,学习者才能不断收获新的知识。例如,访谈者H感受到参与讨论的学习者思想活跃,话题经常变换和中途转移,这种不确定性的互动方式经常在讨论交流过程中产生一些内容,或是突然转向大家共同感兴趣或关注的一些话题时,由此生成的知识和观点会带来一些意外的收获和惊喜。基于对MOOC学习者学习过程的分析可以看到学习者的学习是建立在交互的基础上,只有与人或物建立连接,学习者才能产生新的知识和观点,进而影响其他的人或物。这些结论恰好从实践的角度验证了联通主义理论的观点,知识是存在于多样化的连接中的,在课程学习中学习者需要不断交互,让不同的思想进行碰撞,才能不断产生新的想法,不断更新已有的知识。

(二)交互是联通主义学习的核心和关键,交互促进个体的发展

通过本文前述分析可以看到,交互既是学习的起点,又是学习的最终目标,交互促进了个体的发展,又影响着持续参与的意愿。每个个体都是知识的来源,每個学习者持有不同的观点和想法,通过参与讨论、交流和分享的活动,学习者与人或物建立连接,会接受不同的观点,为个体提供了多个角度看问题的视角,促使个体深入思考和学习,由此会产生新的观点,通过不断加工、整理生成系统化知识,新的观点和知识又会彼此相互影响。通过交互,每个个体的知识保持不断增长的状态。因此,学习过程是动态的,课程内容是不确定的,学习结果也是无法预知的,学习的发生、持续和结果都依赖于交互。唯一确定的是学习是个体通过不断交互建立连接、形成网络和获得发展的过程。

联通主义学习理论的八条原则反映出交互在学习过程中的重要性。交互是联通主义学习的核心与关键,学习的过程需要交互促进人与人之间建立连接,知识存在于连接中,知识具有动态性、生长性和隐性(王志军, 等, 2014)。因此,cMOOC 学习者的学习过程体现出联通主义学习理论的核心——交互,学习者通过人-人交互和人-物交互建立连接、形成网络和获得发展。

《互联网+教育:理论与实践的对话》课程的内容是不确定的,讨论话题是不固定的,课程中设置了很多类型的交互活动,包括建立了两个课程微信群以供学习者讨论和交流,每天课程团队有专人负责整理课程微信群里不同学习者的观点并发表博客,每天的课程日报会抓取学习者的博客和案例进行推送分享,以供其他学习者学习和评论。笔者访谈的几位学习者都是持续不断地参与课程的互动活动,贡献观点,分享资源和工具。在访谈过程中纷纷表达出在交互过程中的收获与进步,这一正向体验更加促使他们不断参与到课程交互活动中。例如:访谈者X表示当看到自己公众号关注量的激增以及发表博客时收获的好评时,会产生成就感并激励他持续不断地分享;访谈者Z通过不断地分享感觉激活了自己的知识库、扩大了影响力,而且收获了更多有用的信息,促使自己对某个问题的深入思考;访谈者H在与其他学习者讨论时无意转移到另一个话题,没想到从这个话题中了解的信息却给自己的工作带来了极大的帮助,无论是来自外在的肯定,还是自我感受到的成长都是在交互的过程中产生的,这种积极的收获和情感体验不断激发他持续参与交互的主动性。cMOOC学习者的学习经历也正好验证了乔治·西蒙斯(George Siemens)的观点,“学习即网络的形成”(Siemens, 2005b)“管道比管道中的内容更重要”(Siemens, 2005a)。知识经过个体创造、共同创造、分发、传播、个性化和实施的不断循环而流动(Siemens, 2006)。

(三)联通主义学习对cMOOC学习者的要求较高

由于联通主义学习并不适用于所有的学习者,它对学习者的能力准备暗含两个前提假设:学习者都受过教育,有信心和能力利用网络开展学习;学习者有参与联通主义学习的能力,能对信息是否正确,是否对自己有用作出判断。(Anderson , et al., 2011)这两个前提条件也对cMOOC课程学习者持续参与课程学习产生了重要的影响。

本门课程是通过网络进行传递的,学习者需要使用在线学习方式,而且在交互的过程中需要学习者能够进行信息的筛选、加工等,因此要求cMOOC学习者具有较高的信息素养。笔者在访谈中发现,除了一名学习者外,其余五位学习者都非常适应和喜爱互联网时代下的在线学习方式,在上这门课程之前就能够积极使用各类小工具、主动查找学习资源。例如,访谈者H表示会加入各类在线学习群,访谈者X会关注与专业相关的公众号,说明优秀的cMOOC学习者的信息检索、搜集、分类、筛选、存储能力较强,注重平时对在线学习资源的积累和存储,是具有较高信息素养的互联网时代的积极学习者,如访谈者Z称自己会分门别类地对在线搜集到的资源进行筛选后储存到云盘中,这为本课程的学习奠定了较好的基础。由于cMOOC课程是基于网络开展的,包括课程讨论群里的实时交流、课程论坛中的异步互动、在线查看课程日报、在线观看课程直播以及撰写博客,参与这些主要的学习活动都离不开互联网,因此参与课程的学习者如果具有较高的信息素养,就能够更好地适应本课程的学习方式,并以一种常态化的方式持续参与学习。

(四)cMOOC课程设计的几点建议

基于上述分析,可以看到成功的cMOOC学习者能够坚持下来的原因包括三个方面:交互-发展、内在驱动力和个体收获。图2所示的cMOOC学习者学习过程流程图展示了学习者进入学习-参与学习-持续学习-个体发展和课程进化的过程,也刚好验证了这三个方面的重要性,因此从增加课程交互功能、建立合理课程进化机制和增强个体课程体验这三个方面对cMOOC课程的设计提出几点参考建议。

1. 课程的交互活动增加智能化推送和自适应匹配功能

交互是cMOOC课程的核心内容,是联通主义学习的关键,基于人-人交互和人-物交互促进学习者建立多样化连接,从连接中获取资源和生产知识,形成知识网络和社会网络,进一步促进个体的发展和课程的进化。第一期cMOOC课程的交互包括在微信群中的交流、在课程论坛中发帖和回复、评论博客、线下交流等活动,这些活动对cMOOC学习者个体要求较高,如要有充分的时间、熟悉社交类的学习工具或平台以及能够积极主动地参与到交互活动中,对个体学习者提出了较高的要求进而导致很多学习者没能持续参与学习。

因此,在课程中可以借助先进的技术手段(如大数据和人工智能技术)为交互活动增添智能化推送和自适应匹配功能,帮助学习者添加志同道合的学习者、为个体推荐可关注的领域专家和推送需要的学习资源等,帮助学习者高效率地建立连接和快速获取资源。比如,在课程中可以加入一些调查项目,搜集学习者的个体特征,如学习者感兴趣的内容、学习风格、每天的学习时段等,还可以基于平台采集学习者的过程性数据,如浏览的帖子、回复的频率、查阅的资料、学习的时长和在线记录的笔记等,基于调查的数据和在线行为数据等的分析为学习者生成个性化标签,每位学习者会有不同的多个个性化标签,不同的资源也会被贴上标签,根据标签进行相似度和适配度检验,根据检验结果为学习者推荐可能感兴趣的学习者或资源。

2. 基于生成性知识建立科学的cMOOC课程的进化机制

“互联网+”时代下的学习是一种群建共享的过程,知识不断更新和发展,在cMOOC中通过学习者参与交互活动会不断产生新的知识,这些知识形态各异、类型不一,呈现出碎片化、杂乱无序的状态,散落在课程各处,因此需要基于生成性知识建立科学的cMOOC课程进化机制,对过程中产生的新的知识进行汇聚、整理、加工、整合和发展以推动课程不断进化,促进学习者个体持续性发展,这是保持知识获取-生产-进化循环递进的关键。首先需要建立知识进化的评价标准,对过程中产生的知识进行判断,评价其是否属于新的有价值的知识,然后再分门别类地纳入当前的课程体系中以供更多的学习者进行学习。

第一期的cMOOC课程是采取由课程建设者将微信群中的观点整理成博客推送给学习者的方式留存下有价值的观点或想法,课程中生成性的知识只能基于人工评价的方式保存下来,而且是以独立的形态存在,没有融合到课程的主题模块中,后期cMOOC课程可以利用人工智能技术,实现对生成性知识进行智能化的筛选、评判、分类并整合到课程体系中,能够与课程融为一体,渗透到各个活动和资源中,并自动化地推荐给需要的学习者。

3. 丰富学习者在课程中的情感体验,增强自我效能感与成就感

基于对cMOOC学习者的访谈可知,在课程中不断收获新的知识与成就感、感受到个体的进步与发展是学习者能够持续参与cMOOC学习的重要原因之一,因此除了最后的结课证书,还可以在cMOOC设计中增加一些奖励机制以带给学习者积极的情感体验,xMOOC中已有的大量相关研究具有一定的参考意义,如颁发课程勋章、兑换券奖励机制等(Farrokhnia, et al., 2019)。但是cMOOC的学习方式有所不同,促进学习者参与交互是关键,因此在课程设计时需要关注他们在交互中的情感状态,通过特殊的活动支架、反馈机制和评价方案增加他们的学习成就感和自信心。例如:基于个体的知识网络和社会网络进行评分,网络密度越大得分越高;在讨论区或论坛中解决其他学习者的问题给予奖励;根据学习者阶段性的表现给予一些积极的反馈和评价;学习者可以自主订閱感兴趣的学习者的博客或主题资源,从而让学习者的个体需求和情感得到及时响应和满足,以激发持续参与学习的意愿。

五、小結与展望

未来是不确定的和复杂的,世界各个国家纷纷提出培养本国学生面向21世纪的核心素养和关键能力,强调学习者创新能力、问题解决能力、协作能力等,以使学习者在走出校门之前能够为这种复杂、不确定的未来做好各种准备。传统的以结构化知识传递为中心的教育方式常常被诟病束缚了学生面向21世纪能力的发展,学生已不再只需要记忆一些事实性的知识,他们需要的是合作的态度、实践的能力、创新的思维和批判的精神。因此,需要思考如何变革传统的教育方式,联通主义的学习理论恰好适应了这种复杂、不断变化的教育情境,为这一变革提供了崭新的思路并指明了努力的方向。

(一)面向未来的学习:交互-发展不断螺旋上升

互联网时代下的学习理念由“知识建构”向“知识生产”转变,每个人都是知识的生产者、贡献者和受益者,知识是不断更新和发展的,学习目标和结果呈现出未知的状态,需要学习者通过交互与人和资源建立连接,通过管道不断获取新的知识,产生想法和分享观点,在此过程中群体智慧得到进化、个体知识库不断更新,面向未来的学习方式呈现出交互发展不断螺旋上升的特点。

(二)面向未来的课程:充满不确定性和不断进化

面向未来的学习是一种群建共享的方式,个体加入课程学习时会不断地产生新的想法,贡献智慧,课程内容呈现出不确定性和动态发展的特征,因此需要汇聚群体智慧进行科学评判和分类,纳入到原有的课程体系中,催生课程不断的进化和发展,以惠及更多的学习者。

(三)面向未来的学习者:具有联通主义学习的能力

基于对成功的cMOOC学习者学习过程的研究,可知知识存在于多样化的连接中,每一个个体,无论是人还是物,都是知识和资源的载体,学习者需要掌握交互型的学习能力,通过人-人交互或人-物交互,与不同个体或物建立连接,获取不同的观点和想法,从而促进个体知识的生长。与此同时,对成为一名合格的联通主义学习者的要求非常高,需要拥有较高水平的信息素养,能够适应网络化的学习方式,熟练掌握各种信息工具,具有分享的意识和主动学习的态度。因此,在传统学校教学中需要注重培养和发展学生联通主义学习的能力,提升学生的信息素养,让学生通过交互学会如何寻找自己感兴趣的人或物,如何主动建立连接和发展自己的社交网络,不断地更新自己的知识和生成系统化的知识,获得个体的发展和为群体贡献自己的力量,可以在未来的课程设计和教学实践中为学生创设各种交互的机会和活动,帮助学生掌握交互的学习能力,让他们在与外界的一切人、事、物、境交互的过程中既能不断接收新的知识,又能不断产生新的知识,更能在此过程中不断挖掘自己的潜能、找到兴趣、学会学习并培养创新能力,让他们能够更加自信地面对不确定的复杂的未来!

[参考文献]

陈向明. 1999. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验(04):58-63.

陈丽. 2004. 远程教学中交互规律的研究现状述评[J]. 中国远程教育(01):13-20.

陈丽,逯行,郑勤华. 2019. “互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化[J]. 中国远程教育(07):10-18.

胡艺龄,顾小清. 2013. 从联通主义到 MOOCs: 联结知识,共享资源——访国际知名教育学者斯蒂芬·唐斯[J]. 开放教育研究(12):4-10.

韩锡斌,翟文峰,程建钢. 2013. cMOOC与xMOOC的辩证分析及高等教育生态链整合[J]. 现代远程教育研究(06):3-10.

刘菊. 2014. 关联主义的网络学习观及cMOOC实践发展研究[J]. 中国电化教育(06):42-48.

刘艳春,张庆普,李占奎. 2017. 基于扎根理论的MOOC在线深度互动影响因素[J]. 开放教育研究(05):64-73.

孟邵坤. 2016. 社会化网络学习行为影响因素研究[D]. 南京:南京师范大学.

潘雪峰,张宇晴,毛敏,崔鹤. 2013. 在线教育产业发展现状及产品设计研究[J]. 科技和产业(08):13-16.

王颖,张金磊,张宝辉. 2013. 大规模网络开放课程(MOOC)典型项目特征分析及启示[J]. 远程教育(04):67-75.

王萍. 2013. 大规模在线开放课程的新发展与应用:从cMOOC到xMOOC[J]. 现代远程教育研究(03):13-19.

王志军,陈丽. 2014. 联通主义学习理论及其最新进展[J]. 开放教育研究(05):11-28.

王志军,陈丽. 2015. 联通主义学习教学交互研究的价值与关键问题[J]. 现代远程教育研究(05):47-54.

王志军,陈丽. 2015. 联通主义学习的教学交互理论模型建构研究[J]. 开放教育研究(05):25-34.

袁彦婷,邓彦斐. 2015. cMOOC与xMOOC在民族高校的应用比较分析[J]. 民族学刊(06):78-81.

邹菊梅. 2017. MOOC学习者的持续参与行为研究[D]. 杭州:浙江大学.

Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3): 80-97.

Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge: Essays on Meaning and Learning Networks. Retrieved Jun 29, 2017, from http://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf

Farrokhnia, M., Pijeira-Diaz, H. J., Noroozi, O., & Hatami, J. (2019). Computer-supported collaborative concept mapping: The effects of different instructional designs on conceptual understanding and knowledge co-construction. Computer & Education, 12(142): 2-15.

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.

Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. NewYork: Cambridge University Press.

Siemens, G. (2005a). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1): 3-10.

Siemens, G. (2005b). Connectivism: Learning as network creation. ASTD Learning News, 10 (1). Retrieved Jan 27, 2019, from http://www.elearnspace.org /Articles/networks.htm

Siemens, G. (2006). Knowing knowledge. Retrieved Jan 27, 2019, from www.knowingknowledge.com

Siemens, G. (2011). Orientation: Sensemaking and wayfinding in complex distributed online information environments. PhD diss., University of Aberdeen.

收稿日期:2019-08-09

定稿日期:2019-10-17

作者簡介:吴斓,博士研究生,北京师范大学教育学部教育技术学院(102206)。

陈丽,教授,博士生导师,北京师范大学远程教育研究中心(100875)。