安徽淮北相山渠沟墓群M50发掘简报

2019-01-15安徽省文物考古研究所淮北市文化旅游体育委员会淮北市博物馆

安徽省文物考古研究所 淮北市文化旅游体育委员会 淮北市博物馆

内容提要:2016年2月,安徽省文物考古研究所对淮北市渠沟墓群展开抢救性发掘,实际清理墓葬85座。其中M50为带墓道的单室砖墓,可能是一男二女妻妾合葬墓。M50规模较大,出土大量的模型明器和祭祀类器物。根据墓葬形制和出土器物判断,M50的年代当在东汉前期。墓葬的发掘为研究两汉之际该地区乃至整个江淮流域之间的丧葬习俗提供了重要资料。

渠沟墓群位于安徽省淮北市相山区渠沟路以北,凤凰山路以西。墓群依山傍水,西邻古濉河,东依凤凰山,地理位置优越(图一)。

为配合相山区老城区改造,受安徽省文物局委托,安徽省文物考古研究所于2016年2月起对墓群展开抢救性发掘。经过近4个月的努力,实际清理各类墓葬共计85座,出土各类材质的文物达430余件(套)。其中M50规模较大、形制特殊、出土器物丰富,现将墓葬资料简报如下,其余墓葬另有专文报告。

一、墓葬形制

M50系带墓道的砖室墓,开口于②层下,距地表深0.55~0.65米,方向10°。墓葬早年被盗,顶部不存。由墓道、甬道、墓室三部分组成,平面呈“凸”字形,通长6.51、宽3.11~3.14、残高1.54~1.78米(图二;彩插一∶1)。

墓道 位于甬道南端,剖面呈竖井式,被H3打破。从已发掘部分看,墓道残长1.15~1.22、宽1.37~1.6、深1.54米。

图一//渠沟墓群位置示意图

甬道 连接墓道与墓室,平面呈梯形,东壁被H3打破。甬道内长1.22、宽1.6~1.8、残高0.53米。墙壁采用单层砖错缝平砌而成,无铺地砖。

墓室 南接甬道,平面呈长方形,内长3.55、宽2.6、残高0.96米。墓室铺地砖为单层砖铺成,东北角至中东部为45°角斜铺,其余部分皆铺成“人”字形。墓壁系纵横交错起砌。

该墓用砖皆青灰色,质地坚硬,规格统一,为27×13.5×5厘米。

据残存迹象推测葬具为漆木棺三具,有棺钉加固,有柿蒂花铜饰,漆木馆已朽,残留大量漆皮。棺内各置人骨一具,保存良好,头向南,仰身直肢葬式,人骨下有厚约为5毫米的石灰铺底,边缘清晰,呈长方形,当与棺具内空同大,系棺内人骨下铺垫。据鉴定,中棺人骨系中年男子,东西两棺人骨系中年妇女。

墓葬出土遗物共计59件(套),大多保存完好。其中釉陶器和陶器皆置于棺外,集中分布在墓室东侧,少量分布于墓室西南角;其他器物主要分布于棺内,以中棺数量最多,有铜镜、玉羊、铜钱、铜带钩、铁剑和象牙印章。

墓葬填土系灰褐色花土,土质松软,夹杂有大量新石器中期的夹蚌壳陶片。

二、出土遗物

墓葬出土遗物共计59件(套),按照质地可分为青铜器、釉陶器、陶器、铁器、象牙器、滑石器和玉器等七大类,分述如下。

图二// M50平、剖面图

图三//M50出土铜器(一)

1.青铜器

15件(套)。器形有簋、柿蒂花形铜饰、洗、甗、鐎斗、铜镜、带钩、铜钱等。

簋 1件。M50∶1,侈口,圆唇,深弧腹,上腹部饰数道凸棱,下腹部置两对称铺首衔环,大圈足外撇,平底。口径24.8、底径17.5、通高12.6厘米(图三∶1;彩插三∶1)。

柿蒂花形铜饰 3件。大小不同,形状和构成基本相似,皆由中间的圆形泡钉和对称的四叶柿蒂花构成。M50∶9,通长10、高2.3厘米(图三∶2)。M50∶7,通长20.8、高3.2厘米(图三∶4)。M50∶49,通长18.2、高2.4厘米(图三∶7)。

洗 1件。M50∶6,侈口,尖圆唇,平折沿,沿面较平,弧腹较深,腹部置两对称铺首衔环,环缺失,平底。口径14.4、底径8.6、通高4.4厘米(图三∶3)。

甗 1件。M50∶42,由甑和鼎两部分组成,两者长期锈蚀相连。鼎,子口,方唇内敛,附环状立耳,弧腹较深,腹部有一周宽腰沿,圜底,矮兽蹄形足。甑敞口,斜直腹,腹部饰瓦楞纹数道,平底置梅花状甑孔。甑口径18.2、底径14、通高9.6厘米,鼎口径14.8、最大腹径18、通高16厘米,整器通高21厘米(图三∶5;彩插三∶2)。

鐎斗 1件。M50∶5,直口,直腹,平底,底部中间有一乳状突出。一侧设有长柄,柄首扬起,底部置三足,其中两足呈矮兽蹄状,另一足铁质,亦呈矮兽蹄状,当为后期所安装。口径10.4、通高9厘米(图三∶6;彩插三∶3)。

铜镜 3件。皆为规矩镜,镜面有不同程度的锈蚀。圆形,半球形钮。M50∶8,圆形钮座。镜背面花纹锈蚀不辨。宽素平缘。直径11.2、缘厚0.4厘米(图四∶1)。M50∶11,柿蒂纹凹方框钮座。方框四边各向外伸出一T形符号与L形符号相对,方框四角又与乳凸纹和V形符号相对,将镜的内区分为四方,青龙、白虎、朱雀、玄武各踞一方。外区为一周短线纹。宽平缘,饰三角重复齿状纹一周。直径11.6、缘厚0.5厘米(图四∶2)。M50∶10,柿蒂纹凹方框钮座。内区隐约可见乳凸纹八个分列四方。外区环绕铭文带和短线纹各一圈。宽平缘,饰三角锯齿纹和水波纹各一周。直径14、缘厚0.5厘米(图四∶3)。

图四//M50出土铜器(二)

带钩 1件。M50∶3,整器呈虺形,体短小,蛇头状钩手,背部中间圆形钮较大。通长2.8厘米(图四∶4)。

铜钱 若干枚。锈蚀严重,皆圆形方孔,窄缘,钱面平整,钱币正面钱文依稀可辨为“五铢”二字。“五”字交股较屈曲;“铢”字左半的“金”字头如带翼箭镞且四点较长,右半“朱”字头圆折且略高于金字头。M50∶13,直径2.4、孔径0.9、缘0.1、厚0.1厘米(图四∶5)。

2.釉陶器

14件,器形皆为壶。

釉陶壶,灰胎,口、肩及上腹部施青釉或鳝黄釉,部分釉片已经剥落。圆唇或尖圆唇,盘口,盘壁略内凹,下有折棱。束颈,溜肩,肩部设两对称桥形耳,鼓腹,平底或平底内凹。M50∶16,平沿内倾,腹部施瓦棱纹。口径8.8、底 径 7.2、最 大 腹 径15.2、通高20.4厘米(图五∶1)。M50∶18,平沿内倾,腹部施瓦棱纹。口径8、底径8.2、最大腹径15.4、通高20.2厘米(图五∶2)。M50∶39,整器略有变形,腹部施瓦棱纹。口径7.8、底径8.2、最大腹径14、通高19.4厘米(图五∶3)。M50∶29,腹部施瓦棱纹。口径8、底径7.6、最大腹径14.6、通高19.2厘米(图五∶4)。M50∶24,腹部施瓦棱纹。口径8.4、底径7.6、最大腹径14.2、通高19.2厘米(图五∶5)。M50∶32,腹部施瓦棱纹。口径8.6、底径7、最大腹径14.6、通高18.8厘米(图五∶6)。M50∶19,腹部施瓦棱纹。口径9.6、底径7.8、最大腹径15.6、通高21厘米(图五∶7)。M50∶17,平沿内倾,腹部施瓦棱纹。口径10.2、底径8.2、最大腹径15.6、通高21.8厘米(图五∶8)。M50∶33,口部残,肩、腹部饰方格纹。底径11.6、最大腹径18、残高22.4厘米(图五∶9)。M50∶57,素面。口径7.6、底径8.4、最大腹径14.8、通高17.2厘米(图五∶10)。M50∶15,整器略有变形,腹部饰斜菱形纹。口径8.4、底径9.4、最大腹径14、通高16.4厘米(图五∶11;彩插一∶4)。M50∶31,腹部饰方格纹。口径8、底径7.4、最大腹径13.6、通高16.8厘米(图五∶12)。

3.陶器

图五//M50出土青釉壶

图六//M50出土陶器(一)

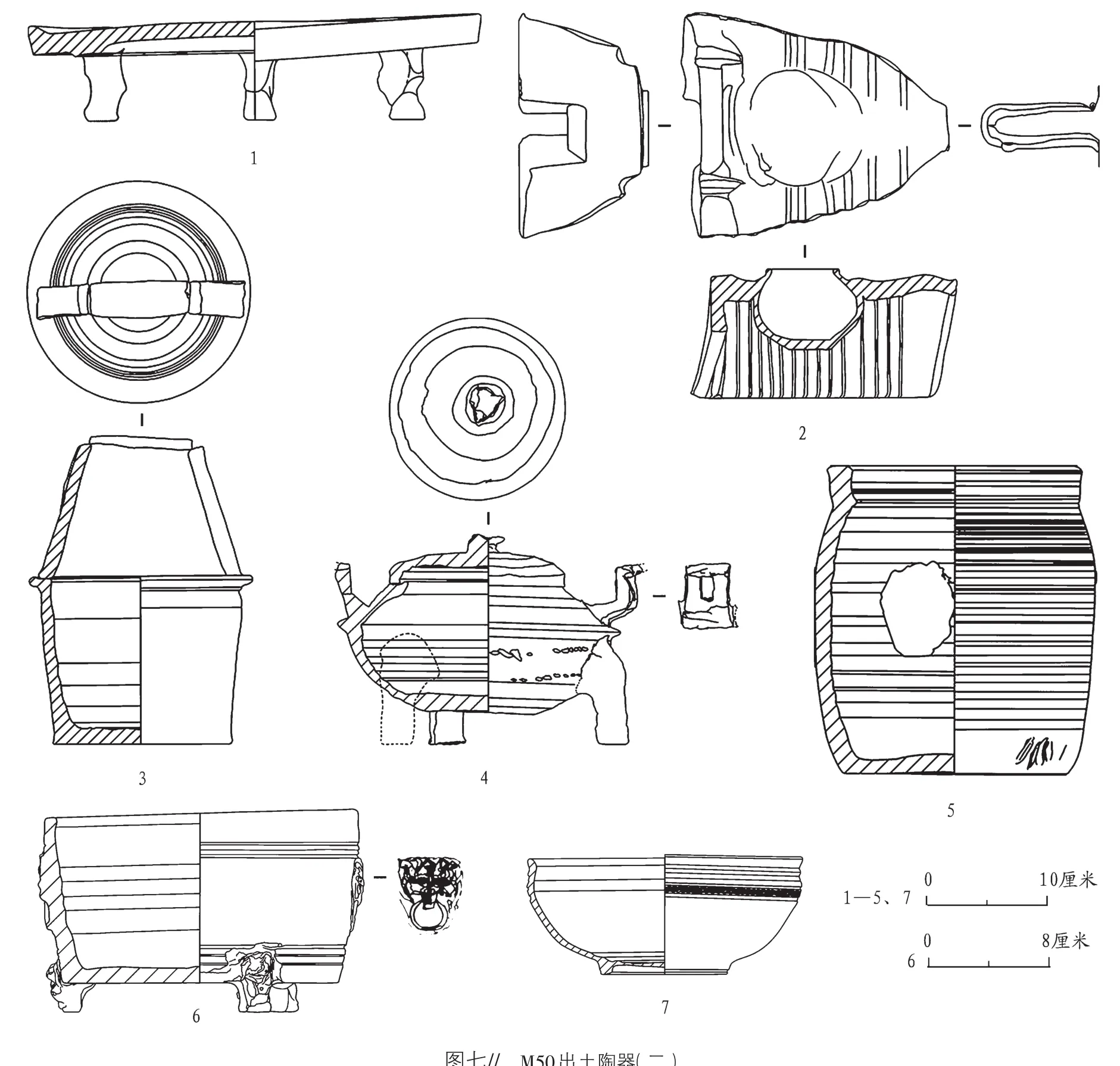

23件(套)。器形有壶、罐、鼎、盒、案、仓、灶、井、奁、磨、碗、盆、釜、甑、圈厕、圈、楼等。

壶 5件。M50∶30,泥质灰陶,方唇,唇面圆润,盘口,盘壁略内凹,下有折棱。束颈,溜肩,肩部饰水波纹数道,鼓腹向下斜收,腹部施瓦棱纹数道。大平底略内凹。口径11.4、底径12.4、最大腹径17.2、通高20.4厘米(图六∶1)。M50∶34,泥质灰陶,圆唇,盘口,盘壁略内凹,下有折棱。束颈,溜肩,鼓腹,腹部施弦纹数道,平底。口径10.6、底径10.4、最大腹径17.4、通高20.2厘米(图六∶2、7)。M50∶37,泥质灰陶,侈口,方唇,唇面略外倾。颈微束,溜肩,鼓腹向下弧收,颈部、腹部施弦纹数道。圈足外撇。口径10.6、底径14.4、最大腹径22、通高24.6厘米(图六∶3)。M50∶27,泥质灰陶,圆唇,盘口,盘壁略内凹,下有折棱。束颈,溜肩,肩部饰水波纹数道,鼓腹,平底。口径11.6、底径10.6、最大腹径18、通高20.8厘米(图六∶4、8)。M50∶38,泥质灰陶,方唇,唇面有凹槽,浅盘口,盘壁内倾,下有折棱。束颈,斜肩,肩部饰水波纹和弦纹数道,鼓腹向下弧收。曲折状圈足外撇。口径10、底径17.6、最大腹径24、通高27.6厘米(图六∶6;彩插一∶5)。

罐 1件。M50∶14,整器略有变形,泥质灰陶,圆唇,盘口,盘壁略内凹。束颈,溜肩,鼓腹,上腹部有轮旋痕迹,下腹部饰交错绳纹,底近平。口径11.6、最大腹径23.2、通高25.2厘米(图六∶5)。

鼎 1件。M50∶21,釜形鼎。泥质灰陶,覆钵形盖,方唇,直壁,桥形钮残。子口承盖,敛口,尖圆唇。斜肩,肩部置两对称的方形附耳,耳向外伸出,呈“回”字形,顶部残;器体中上部有一周腰沿,腰沿较宽;斜弧腹,腹部饰篦点纹两周。平底微凹,蹄状足,足较直,足根宽大,无纹饰。口径13.2、最大腹径24.8、通高17.2厘米(图七∶4;彩插二∶1)。

盒 1件。M50∶22,泥质灰陶,侈口,圆唇,斜弧腹,上腹部饰凹弦纹和水波纹。平底,矮圈足。口径22.2、底径10.2、通高9.8厘米(图七∶7;彩插一∶3)。

案 1件。M50∶45,泥质灰陶,整器略有变形,平面呈圆形,附三兽蹄形足。径36.8、通高8.6厘米(图七∶1)。

仓 1件。M50∶35,泥质灰陶,整体呈圆筒状。敛口,方唇,短直颈,腹微鼓,腹部有数道弦纹。平底。口径19.2、底径18.4、通高25.4厘米(图七∶5)。

灶 1件。M50∶44,泥质灰陶,平面呈船形。梯形灶门,灶面平,挡火墙略高出灶面。单眼灶,上置陶釜一件,釜与灶体相连,直口微敛,圆唇,溜肩,鼓腹,平底。釜眼后面有烟囱,呈拱形。灶体内空,无底。通长22、宽18.4、高10.6厘米。釜口径5、高6.6厘米(图七∶2)。

井 1件。M50∶26,泥质灰陶,轱辘井。井栏平面为圆形,口微敞,圆唇,平折沿,沿面微凹,斜腹,大平底。井栏上立有井架,井架上当悬有滑轮,残。井栏口径14.8、底径14.6、通高25.2厘米(图七∶3)。

图七//M50出土陶器(二)

奁 1件。M50∶23,泥质黑陶,整器略有变形,圆形平面。直口微敛,方唇,直腹,上腹部和下腹部施凹弦纹,腹中部置两对称衔环铺首。平底,三矮兽蹄形足。口径20.4、底径18、通高13.2厘米(图七∶6;彩插三∶4)。

磨 2件(套)。包括磨盘与臼,皆泥质灰陶。M50∶56,臼,呈圆形,置于筒状圆盘之中,盘四周垂直起缘,流口,盘下中空,设置有一拱形门洞,无底。臼体中空,上表面有放射性沟槽,与磨盘下表面的沟槽共同组成磨齿。臼盘高11.2、底径14.6厘米(图八∶1;彩插二∶2)。M50∶47,磨盘,呈圆形,上表面有突起的圆形漏斗,正中设一孔为磨眼,下表面有放射性沟槽,正中有圆形凹槽。磨盘径7.3、厚1.8厘米,(图八∶2)。M50∶47(磨盘)与M50∶56(臼)应为配套器物(图八∶1、2),整器通高13厘米。M50∶46,磨盘,呈圆形,上表面有突起的圆形漏斗,置于圆盘之中,盘四周垂直起缘,平底。盘径10.4、通高4厘米(图八∶3)。

碗 1件。M50∶54,泥质灰陶,敞口,方唇,唇部略外倾,斜腹略内凹,平底内凹。口径9.6、底径6、通高3.8厘米(图八∶5;彩插一∶2)。

盆 1件。M50∶36,泥质灰陶,敞口,方唇,平折沿,斜弧腹,上腹部饰数道瓦棱纹。平底内凹。口径8、底径3.7、通高4.5厘米(图八∶6)。

图八//M50出土陶器(三)

釜 1件。M50∶41,泥质灰陶,整器略有变形。直口,圆唇,溜肩,鼓腹,平底。口径6.4、底径4.4、最大腹径9.6、通高5.8厘米(图八∶4)。

甑 1件。M50∶43,泥质灰陶,敞口,尖圆唇,平折沿,斜弧腹,腹部饰数道瓦棱纹,小平底内凹,底部甑孔呈五角星状排列。口径7、底径2.4、通高3.3厘米(图八∶7)。

圈厕 1件。M50∶20,泥质灰陶,平面呈长方形。四周有围墙,墙壁直,围墙一侧置台阶和圆形入口,内为厕,靠近厕的围墙上有四个乳突,推测为支撑屋顶而设置。围墙内置猪一头,平底有一圆角方形缺口拟作水槽。通长22.8、宽18、高12.6厘米(图九∶1;彩插二∶6)。

猪圈 1件。M50∶52,泥质灰陶,平面呈长方形。四周有围墙,墙壁直,围墙上置长方形屋顶,四面坡,顶面饰瓦棱纹。围墙内置猪一头,平底有一长方形缺口拟作水槽。通长29、宽22、高12.4厘米(图九∶2;彩插二∶5)。

楼 2件。M50∶40,泥质灰陶,堡垒式陶楼,平面呈长方形,整体呈筒状。正面可分作两层,第一层置门洞两个,上有屋檐与第二层隔开,屋檐残,第二层置门洞三个,略上置衔环铺首一对。背面中部偏上置两兽首。两侧中部各置一衔环铺首。通高30.2厘米(图一○∶1;彩插二∶3)。M50∶55,泥质灰陶,平面呈长方形,作两层,每层正面开门设窗。第一层屋顶四面出檐,表面作出瓦垄;第二层屋顶为庑殿式,由一条正脊和四条垂脊组成,形成四面斜坡,坡面作出瓦棱。通高33.4厘米(图一○∶2;彩插二∶4)。

图九//M50出土陶器(四)

图一〇//M50出土陶楼、铁剑

4.其他

铁剑 1件。M50∶4,剑首残,茎部呈横椭圆形,宽格,长剑身,中部起单脊,截面呈菱形。残长101.2厘米(图一○∶3)。

象牙顶针 2件。平面呈圆环状,似宽指环,有一缺口。M50∶58-1,从上到下依次阴刻三角锯齿纹、弦纹、玉璧纹、弦纹和三角锯齿纹。环外径2.6、通高2.9厘米(图一一∶1;彩插三∶6左)。M50∶58-2,一端大、一端小,从上到下依次阴刻弦纹、玉璧纹和三角锯齿纹。环上口内径1.5、通高3.9厘米(图一一∶6;彩插三∶6右)。

图一一//M50出土象牙器、滑石器、玉器

象牙印章 1件。M50∶2,鼻钮,方形印面,印文小篆体,阴刻“陈□”。印面宽1.1、通高1厘米(图一一∶10)。

滑石器 6件。分别为口琀和鼻塞,口琀为蝉形,鼻塞呈圆柱体,质地脆弱。M50∶59-1,口琀,残长4.4、宽2.5、厚0.4厘米(图一一∶5)。M50∶59-2,鼻塞,残长2.6厘米(图一一∶2)。M50∶59-3,鼻塞,残长1.6厘米(图一一∶3)。M50∶60-1,口琀,残长2.4、宽2.1、厚0.4厘米(图一一∶4)。M50∶60-2,鼻塞,残长2.2厘米(图一一∶7)。M50∶60-3,鼻塞,残长1.6厘米(图一一∶8)。

玉羊 1件。M50∶12,呈跪卧式,昂首平视前方,双角回卷,贴于头部两侧,身躯丰满,四肢屈于腹下。长4.9、宽1.9、通高3.2厘米(图一一∶9;彩插三∶5)。

三、结语

淮北古称“相邑”“相城”。渠沟墓群是近年来在安徽省淮北市发现的一个重要的墓葬群。墓群依山傍水,西邻古濉河,东依凤凰山,地理位置优越。墓群北侧即为一处新石器时代中期偏早阶段的遗址。渠沟墓群发掘的85座墓葬,时间跨度从战国早期至东汉中期,延续时间较长。其中的土坑墓基本未被盗扰,出土器物特征鲜明,器物组合以陶盂、罐、豆和鼎、壶、豆为主,兼具中原和楚文化因素,同时又有本地特色,应为宋国平民或者东迁的楚国平民墓葬。大量宋国及楚国墓葬的发掘,与早年发现的相城城址相印证[1],证明了史书的记载,补充和丰富了那段辉煌的历史。至新莽东汉之初,古相城盛极一时,此处大量汉墓的发掘也佐证了相城曾经的繁华,特别是M50出土了丰富的随葬品,证明了其墓葬等级和规格较高。

1.墓葬年代

渠沟墓群M50因缺乏具有明确纪年的遗物和遗迹,与其他遗迹之间亦无可资借鉴的叠压打破关系,所以只能综合分析墓葬的形制、出土遗物(尤其是铜镜、铜钱等流行时间相对稳定的器类)等因素大致推断出其年代范围。

从墓葬形制分析,M50系中小型单墓室砖墓,皖北地区这一墓葬形制流行于西汉晚期至东汉早期,它既不同于西汉早中期盛行的竖穴土坑(岩坑)木椁墓,也不同于东汉中晚期常见的大中型多室券顶砖室墓,而是过渡时期砖室墓的典型代表[2]。就葬俗而言,M50为一男二女妻妾合葬墓。据汉代葬俗,夫妻合葬制度在西汉初期是少见的,到了西汉中期逐渐多起来,东汉以后普遍盛行[3]。墓室内铺底的石灰,边缘清晰,呈长方形,当与棺具内空同大,系棺内人骨下铺垫,有防潮防虫的作用。

从随葬品分析,M50的随葬品大致可以分为三类:第一类是模型明器,包括仓、灶、井、厕、奁、磨、楼阁等模型;第二类是日常生活用器,包括罐、碗等日常器皿;第三类为贡献祭祀品,包括鼎、盒、壶、盘、案等[4]。其中以第一类和第三类居大宗。西汉中期以后,汉墓增添了各种专为随葬而作的陶质明器。到了东汉,明器的种类和数量愈多,古来大型墓所见应有尽有的随葬品也呈现出明器化的趋势,随葬品的基本器物组合都可归纳为贡献祭祀品和模拟明器群[5],这是中国古代墓葬在随葬品方面的一次大变革[6]。M50中大量模型明器的出现,对墓葬的年代推断有很强的指示性。相对于上述陶质随葬品来说,铜钱和铜镜的时代特征比较明显,有其相对集中的流行时段,墓葬中出土的钱币和铜镜绝大多数应该是当时的流行之物。编号为M50∶13的铜钱,“五”字交股较屈曲,“金”字头如带翼箭镞且四点较长,“朱”字头圆折且略高于金字头,与《洛阳烧沟汉墓》报道的第三型铜钱相似,年代亦当相近,即不早于东汉建武年间[7]。编号M50∶10和M50∶11的铜镜皆为规矩镜,与《洛阳烧沟汉墓》报道的第三型第一式“四神规矩镜”相似[8],盛行于新莽及东汉前期[9],其下限或可至东汉中叶,《萧县汉墓》报道的H型Ⅰ式铜镜亦属此类[10]。

综上,渠沟墓群M50的年代当在东汉前期。

2.墓主身份

在崇尚厚葬的汉代,墓葬通常根据墓主生前等级和地位建造,墓葬的形制、规模及出土器物的多寡,也从另一个侧面反映墓主的身份和地位。M50系带墓道的单室砖墓,规模一般,在结构上也无特别之处,但墓葬系一男二女妻妾合葬墓,随葬器物丰富但多为同时代常见之物,其中编号M50∶1的铜簋,侈口,圆唇,深弧腹,器形较大且保存完好,弥足珍贵;编号M50∶5的铜鐎斗,一足系后期焊接的铁足,对研究当时的焊接技术意义重大;编号M50∶2的象牙印章,位于中棺死者腰部,鼻钮,方形印面,印文小篆体,阴刻“陈□”,指明死者的姓氏。

综上,推测渠沟墓群M50中棺墓主系陈姓中小贵族。

(此次发掘工作得到淮北市市委、市政府、相山区政府、淮北市文化旅游体育委员会、淮北市博物馆、淮北恒基置业集团有限公司及项目各施工方的大力支持与协助,在此表示诚挚的感谢!)

领 队:张义中

发 掘:张义中 郭 辉 解华顶 杨程裕 贾 蓉等

修 复:汝 敏 朱 艳

绘 图:荆雪绒 曾彩婷

清 绘:荆雪绒 曹聪聪 蔡丁丁 贾贯峰

摄 影:高 凡

执 笔:张义中 徐凤芹

安徽马鞍山雨山银塘东晋墓发掘现场及出土器物

1.清理后的YM1

2.陶俑(YM1∶1、YM1∶15、YM1∶20)

3.陶槅(YM1∶13)

4.陶凭几(YM1∶21)

5.滑石猪(YM1∶22)

6.青瓷碗(YM1∶24)

[1]杨忠文、解华顶:《安徽淮北相城战国城址发掘获重要成果》,中国文物报2009年9月25日第8版。

[2]赵化成、高崇文等:《秦汉考古》,文物出版社2002年,第115页。

[3]a.南京博物院:《海州西汉霍贺墓清理简报》,《考古》1974年第3期;b.李昆仑:《中原地区汉代夫妻合葬墓初论》,郑州大学硕士学位论文,2014年。

[4]此处随葬品分类参照黄晓芬著《汉墓的考古学研究》,岳麓书社2003年,第203页。

[5]黄晓芬:《汉墓的考古学研究》,岳麓书社2003年,第217页。

[6]中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会编:《中国大百科全书·考古卷》,中国大百科全书出版社1986年,第667页。

[7]中国科学院考古研究所:《洛阳烧沟汉墓》,科学出版社1959年,第225页。

[8]同[7],第165页。

[9]孔祥星、刘一曼:《中国古代铜镜》,文物出版社1984年,第80页。

[10]安徽省文物考古研究所、萧县博物馆:《萧县汉墓》,文物出版社2008年,第313页。