东千佛洞第二窟真实名文殊曼荼罗及相关问题研究

2019-01-13常红红

常红红

一、前言

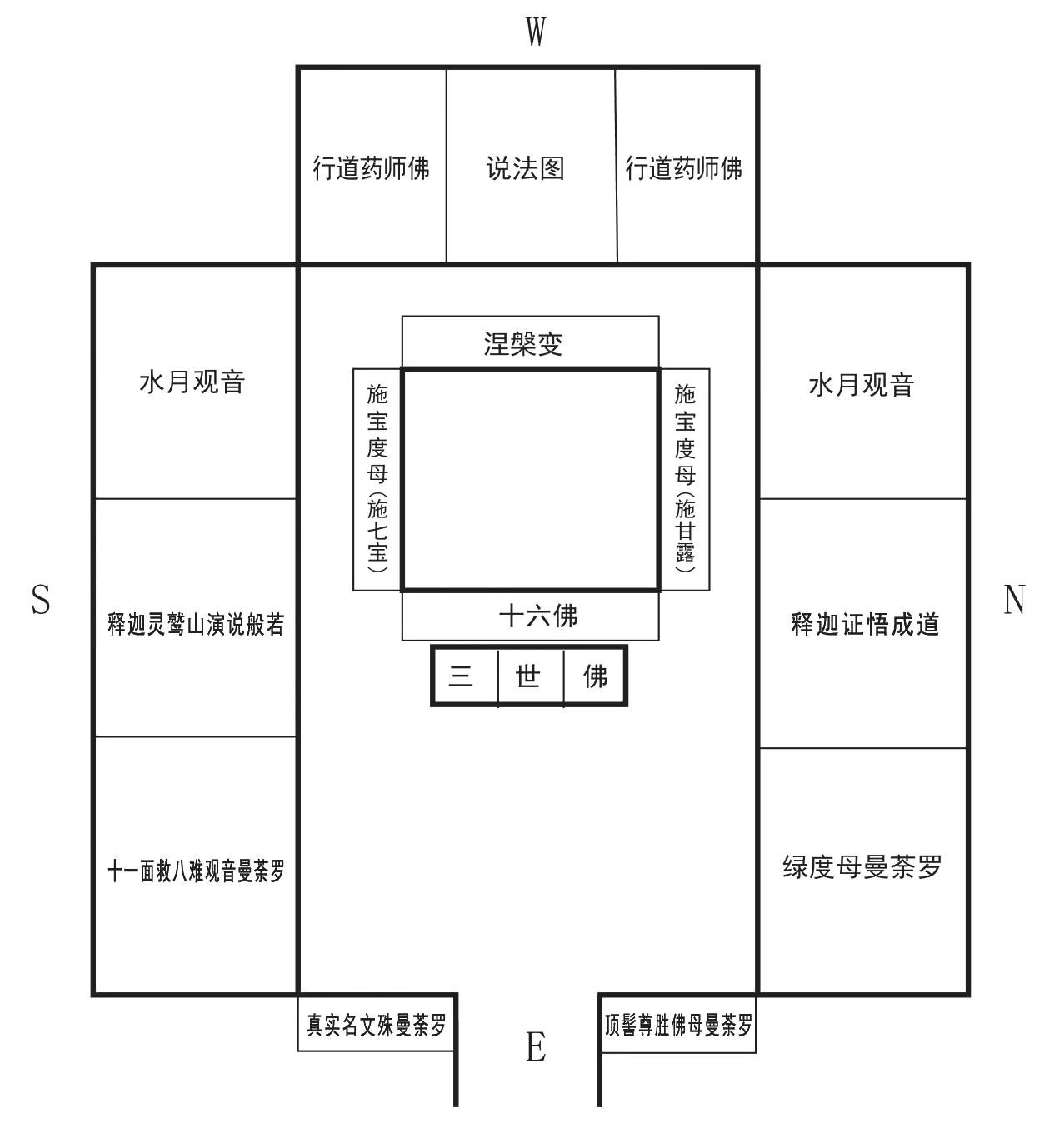

东千佛洞位于甘肃省酒泉市瓜州县桥子乡(距离瓜州县城约80公里)南35公里峡谷河床的两岸。其第二窟(以下简称东二窟)在西岸下层,坐西向东,为整个东千佛洞最大窟。该窟建于西夏时期,属甬道式中心柱窟:窟室平面呈长方形,前2/3为宽敞的礼拜空间(顶为覆斗型藻井),中心柱约占后方1/3,中心柱正壁设佛坛(目前为清代改妆过的三世佛像),围绕的另三面凿出礼拜道,窟内壁面与窟顶皆满绘壁画(图版1)。

图1 东二窟壁画配置图,常红红绘

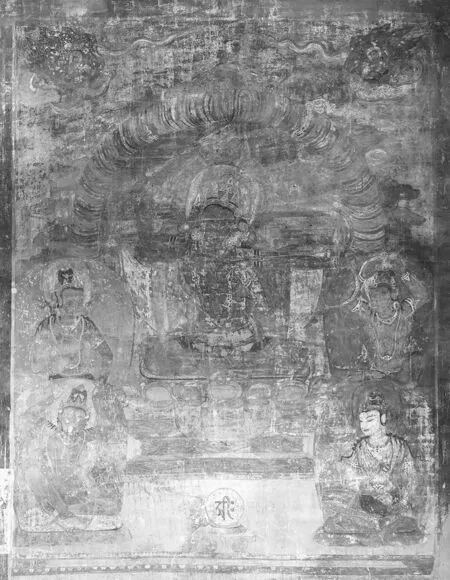

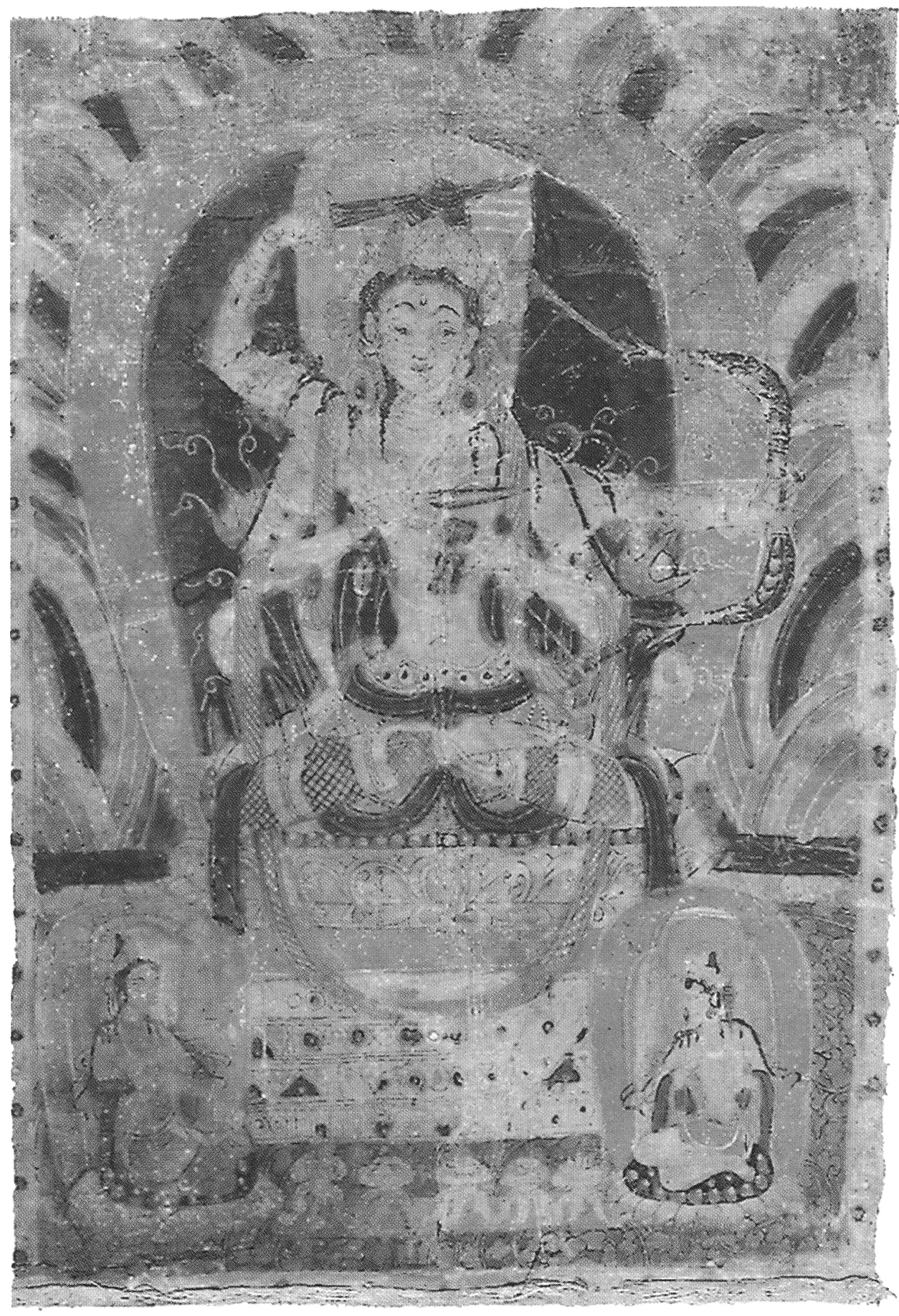

本文所要讨论的是东壁南侧之壁画(图版2),画幅为纵式构图,画幅中央主尊跏趺坐于莲座上,橘红肤色,三面四臂,其主面橘红色,左面白色,右面蓝色;四臂分别如下:其中两臂作持弓、拉箭弓状,另两臂一手高举剑,一手当胸持经书。主尊头戴楔形叶冠,分三层交错排列,为东印度波罗艺术所特有的样式,其身饰璎珞,腰系贴体短裙。主尊身光、头光均呈马蹄形,在其头光上方处画一绿鬃狮子头。主尊左、右侧各画两尊胁侍神祗,左上方菩萨半跏趺坐于莲座上,双手举到头顶持金刚杵,绿肤;右上方菩萨红肤,一手放在腰部,一手当胸;左下方菩萨白肤,双手分别持金刚杵、金刚铃;右下方菩萨红肤,双手举至头顶,持花鬘。画面上端左、右侧各绘一位乘云而来的供养女尊,左侧女尊手托盛有供品的托盘,右侧女尊持净瓶往下倾洒净水。主尊莲座下方正中的石座上置一莲座,座上有一圆轮,轮中安置梵文文殊心咒Āḥ。值得注意的是,在主尊所持的蓝色经书上题写有汉文经名“文殊真实名经”,依据此经名称,可知此铺主尊乃是《文殊真实名经》尊格化的“真实名文殊菩萨”。此铺曼荼罗与东壁北侧的“顶髻尊胜佛母曼荼罗”相对应。从图像风格来看,此铺曼荼罗中尊像的楔形叶冠、轮状耳铛、臂钏、掌心施色及贴体短裙等特征,无疑透露出纯正的印藏波罗(Pālа)艺术的特点。

关于东二窟此铺图像的讨论,迄今学界并没有深入的研究性文章发表。本文将从真实名文殊成就法文本出发,对东二窟“真实名文殊曼荼罗”进行考证,探讨其经典依据与教法来源。并结合其它西夏、蒙元真实名文殊石窟壁画、经版画及绢画作品,厘清西夏两种不同类型的真实名文殊图像的图像来源,并进一步探讨西夏的真实名文殊信仰。

图2 真实名文殊曼荼罗,东二窟东壁南侧,西夏,常红红摄

二、东二窟真实名文殊曼荼罗图像判断与经典依据

从东二窟“真实名文殊曼荼罗”主尊手持经典来看,可知真实名文殊图像之根本经典为《文殊真实名经》。该经约成书于公元7世纪的印度,因被认为包含佛陀所说从部派到无上瑜伽的思想,被视为是瑜伽密续之王。①Alex Wayman trans., with annotation & Introduction, Chanting the Names of Manjusri: The Manjusri-Nama-Sangiti Sanskrit and Tibetan Texts ,Delhi: Motilal Banarsidass, 1999, pp.3-6;36.8世纪时曾译出藏译本并在藏地流行。吐蕃占领河西时期(约776-848)将该经从藏地传入了敦煌,敦煌藏经洞至少遗存有4部藏文写本《正说圣妙吉祥名》(《文殊真实名经》的不同汉译经名)。①这四部敦煌藏经洞所出藏文写本《正说圣妙吉祥名》均为梵夹装,编号为:法藏P.T.99;英藏ITJ112、ITJ381、ITJ38。参见才让:《菩提遗珠:敦煌藏文佛教文献的整理与解读》,上海古籍出版社,2016年,第3—95页。11世纪时,在藏传佛教复兴的时代背景下,《文殊真实名经》被西藏大译师仁桑钦布(rin chen bzang po,985-1055)重译,多部诠释该经的释论与仪轨也被译成藏文传入藏地。②布顿著,郭和卿译:《佛教史大宝藏论》,民族出版社,1986年,第357—364页。《文殊真实名经》在西夏时期重新传入了河西地区,其汉文、西夏文译本在西夏时代被陆续译出,西夏故地黑水城、拜寺沟方塔、山嘴沟石窟中皆有出土该经的多种译本。

从吐蕃王朝至西夏时代的8-13世纪,不同译本的《文殊真实名经》在河西地区的流传或并未中断过,但11世纪之前敦煌及周边的绘画遗品中,却并未发现有关真实名文殊的图像材料。其原因大约有二:其一,《文殊真实名经》以较抽象的偈颂、短咒表达精要的密意,经文中并未涉及该经人格化的文殊菩萨及其眷属具体形象的描述;其二,与真实名文殊形象有关的修行仪轨《真实名成就法》,在西夏之前可能并未传入河西地区(藏经洞所出土的4件藏文抄本中无一件涉及成就法)。11-13世纪河西地区真实名文殊图像的流行,应当是伴随着《真实名成就法》的传入,信徒修持真实名文殊需要借助图像,而成就法中则详细描述了真实名文殊及其眷属的具体形象,真实名文殊像遂出现在西夏、蒙元石窟、佛经版画及绢画作品中。

《文殊真实名经》的实修仪轨《真实名成就法》,其中详细记载了佛教信徒通过观想建立真实名文殊坛场的过程。印度学者巴达恰利亚(Benoytosh Bhattachayya)编纂的印度成就法集《成就法鬘》(Sādhanamālā,约成书12世纪)中,收录有《真实名成就法》,其中描述了主尊真实名文殊的形象。③依据巴达恰利亚的研究,《成就法鬘》中共收录41部有关文殊菩萨的梵文成就法,描述了多种身形的文殊菩萨形象。巴氏从不同成就法中辑录出13种文殊主尊,其中包括出自《真实名成就法》的主尊“真实名文殊菩萨”,描述其身色为红白色,其有三面(主面红色,左面蓝色,右面白色),四臂分别持《般若经》、宝剑、弓、箭,顶饰阿閦佛。参见Benoytosh Bhattachayya, The Indian Buddhist Iconography: Mainly Based on The Sādhanamālā and Cognate Tāntric Texts of Rituals, Calcutta: Firma KLM, 1987, pp.116.《真实名成就法》约11世纪由印度传入西藏,在西藏译师巴哩(ba-ri 1040-1111)传承的成就法集《修行百法》(sgrub thabs brgya rtsa)中所收录一部藏文本《真实名成就法》(mtshan yang dag par brjod pa’i sgrub thabs,以下称巴哩译本),此部成就法年代与西夏时代接近,由不空金刚(don yod rdo rje)和巴哩合译,详细记载了修行真实名文殊的过程,完整描述了真实名文殊坛场的建立程序,以及主尊文殊及其眷属神祇的形象(此部成就法收录于德格版《大藏经》第3321号):④巴哩译师著:《修行百法》,收录于德格版《大藏经》第3306-3399号,第3321号为《真实名成就法》。

(前略)修行者早起安坐于禅室,观想心间莲花月轮上红白相间的种子字。(中略)修行者当观想自己为圣真实名文殊(rje btsun ‘jam pa’i dbyangs),肤色红白色,结跏趺坐于莲花座的月轮上。文殊有三面四臂,主面为红色,右面蓝色,左面白色, 四臂分别持《般若经》、剑、弓、箭。头戴宝冠,身饰三十二种主要、八种次要的严饰,呈王子相。行者当观想金刚勇识母(rdo rje sems ma),结跏趺坐于莲花座的月轮上,白色身,左手持铃置在左胯部,右手当胸持金刚杵。观想眉间是宝金刚母(rin chen rdo rje ma),金色身,双手持花鬘束头顶上。观想在喉部是莲金刚母(pad-ma rdo rje ma),肤色红白,左手持莲茎,右手将花瓣分开,跏趺坐姿。观想顶额处是金刚母(rdo rje ma),绿色身,双手在头顶处持三股金刚杵,跏趺坐姿。①藏文转写:de yongs su gyur pa las rje btsun ‘jam pa’i dbyangs dmar zhing dkar ba pad-ma dang zla ba’i steng na rdo rje skyil mo krung gis bzhugs pa/ zhal dang po dmar po gyas sngon po gyon dkar po zhes bya ba’i zhal gsum pa bsgom mo/ phyag bzhi na ji lta ba’i sbyor bas shes rab kyi po ti dang ral gri dang/ gzhu dang/ mad’ dang ldan pas so/ rin po che’i dbu rgyan mtshan sum cu rtsa gnyis dang dpe byad bzang po brgyad cus rnam par mdzes pa/ gzhon zhing gzhon nu’i rgyan gyis rnam par brgyan par bdag nyid bsgoms la/ snying gar pad-ma dang zla ba’i steng du rdo rje sems ma dkar mo sems dpa’i skyil mo krung gis bzhugs pa/ gyon na dril bu dkur brten cing ‘chang ba’o/ gyas pa na rang gi snying gar ‘degs par byed pa’i sbyor bas rdo rje ‘chang ba smin mtshms su de bzhin du rin chen rdo rje ma ser mo phyag gnyis kyis spyi bor me tog gi phreng ba ‘ching zhing nye bar gnas pa’o/ mgrin par pad-ma rdo rje ma dmar zhing dkar ba/ gyon pas pad-ma’i sdong bu ‘gying bag dang bcas pa bzung ba/ gyas pas de’i ‘dab ma kha ‘byed cing sngon bzhin du de nye bar gnas pa’o/ spyi bor las kyi rdo rje ma sku mdog ljang gu rdo rje rtse gsum pa dang ldan pa’i phyag gnyis bdag nyid kyi spyi bor ‘chang zhing de kho na bzhin du nye bar gnas par bsgom par bya’o/。参见:德格版《大藏经》No.3321,Mu.16b-17b。

此部《真实名成就法》叙述了佛教修行者通过观想,建立起真实名文殊坛场的过程。其中详细描述了修行者所观想出的真实名文殊主尊,以及四位眷属女尊的具体姿态、身色、持物等。

将文本与图像比对可知,在东二窟“真实名文殊曼荼罗”中,主尊三面四臂,红白色皮肤以及红、蓝、白三面,以及手中所持剑、弓、箭均与上述《真实名成就法》记载吻合。东二窟文殊手中所持的经书,还特别书写汉文“文殊真实名经”,与仪轨所述的《般若经》不同,但此乃表示修持此成就法时需要念诵《文殊真实名经》之意。东二窟主尊左、右侧的四位眷属,乃是《真实名成就法》中行者观想的四位女尊,图像中四位女尊的身色、持物、姿态与成就法文本完全一致:将文本与图像比对可知,东二窟“真实名文殊曼荼罗”完整且忠实地描绘出了《真实名成就法》所描述的主尊及四位眷属,此铺壁画的经典依据是《真实名成就法》无疑。

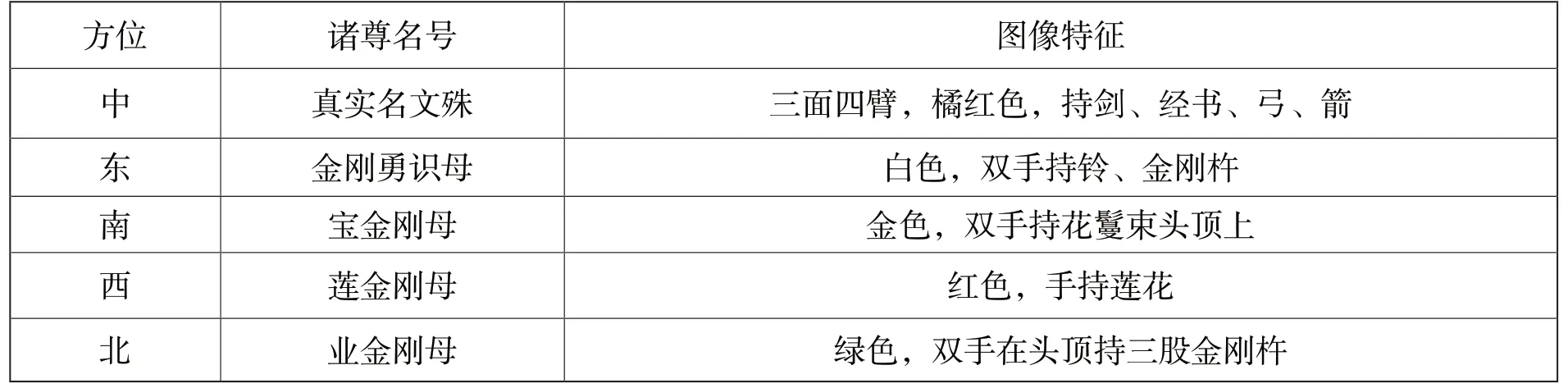

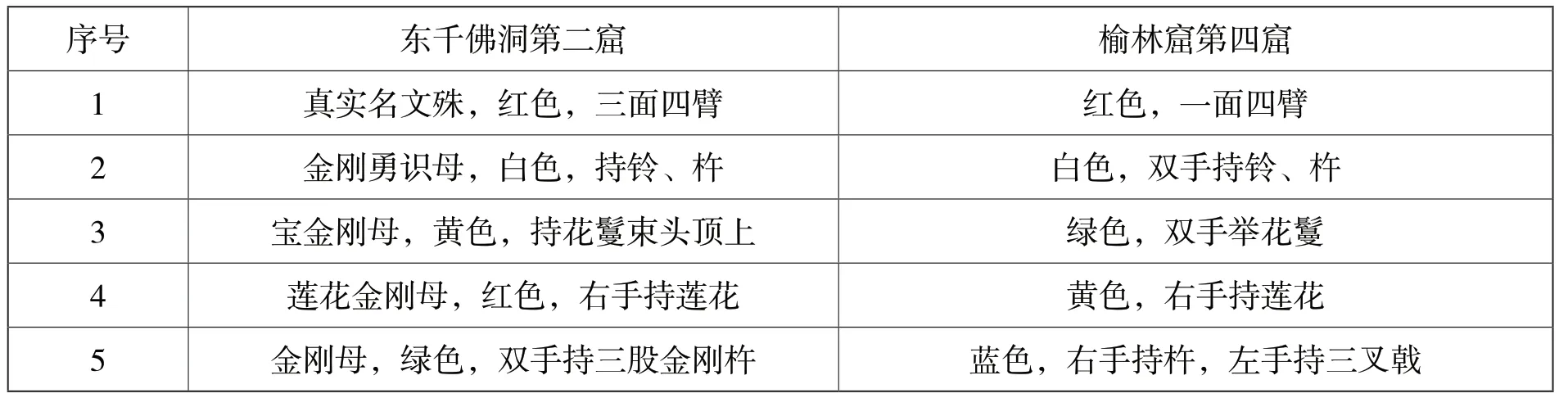

表1 东千佛洞第二窟东壁南侧真实名文殊诸尊图像特征

图3 西藏萨迦寺文殊殿真实名文殊,清代,图版出处:http//www.himalayanart.orgitems46868

值得注意的是,西藏《大藏经》还收录了另外四部《真实名成就法》,均由西藏译师依据梵本译出。①这四部《真实名成就法》收录于德格版西藏《大藏经》,分别是第2614、2615、2616、3475号。有关《真实名成就法》梵、藏文本之比较研究,参见郝一川:《藏传佛教图形学经典〈成就法鬘〉之〈圣真实名成就法〉研究》,首都师范大学硕士论文,2012年,第19—27页。尽管这四部成就法在翻译语句上彼此存在差异,但内容均与上述巴哩译本大致相同。相比巴哩译本,这些成就法译本或年代晚于西夏,或在内容上存在不同程度的“缺译”及“误译”现象。如第3475部成就法,译者扎巴坚赞(grаgs ра rgуаl mtshаn,1242-1346)生活于13-14世纪;在第2616部成就法中,主尊真实名文殊无“三面”的描述;第2614部成就法,将女尊的“金刚勇识母”译成男尊的“金刚萨埵”。将不同藏译本进行比较,笔者认为东二窟“真实名文殊曼荼罗”与巴哩译本《真实名成就法》最为吻合。

此部《真实名成就法》译者巴哩,是11-12世纪藏传佛教萨迦派的重要译师,在遍学印度密法的基础上翻译了百余种成就法,并编纂成就法集《成就百法》,曾担任萨迦寺的主持长达十年。②徐华兰:《巴哩译师传略》,《中国藏学》2012年第2期,第76—86页。巴哩所传成就法曾一度在西夏流传,榆林窟第三窟西夏“顶髻尊胜佛母曼荼罗”壁画,与巴哩译本《一切如来顶髻尊胜陀罗尼仪轨》一致。③贾维维:《榆林窟第三窟顶髻尊胜佛母曼荼罗研究》,《故宫博物院院刊》2014年第2期,第53—65页。其所传成就法还被译成汉文流传于汉地。

与《真实名成就法》仪轨契合的真实名文殊图像遗存,在早期印度、西藏均极为罕见。笔者在西藏萨迦县的一座萨迦派寺院的“文殊殿”中,发现描绘了多种样式的17世纪文殊壁画,其中一铺为“真实名文殊曼荼罗”(图版3)。④此铺主尊白色身色,跏趺坐于莲座上,三面四臂,持剑、经书、弓、箭,题写藏文题记“顶礼真实名文殊”(mtshаn уаng dаg раr brjоd раʼi ʼjаm dраl lа nа mо),主尊四角共安置四尊胁侍女尊,身色分别为黄、绿、白、红色,每尊各有藏文题记:1、左上侧女尊黄肤,双手持花鬘于头顶上,题记为“顶礼宝金刚母(rin rdо mа lа nа mо)”;2、右上侧女尊绿肤,双手在头顶上持金刚杵,题记为“顶礼业金刚母”(lаs kуi rdо rjе mа lа nа mо);3、左下侧女尊白肤,题记为“金刚勇识母”(sеms rdо mа lа nа mо);4、右下侧女尊红肤,右手持花,左手碰触花瓣,题记为“顶礼莲金刚母”(раd-mа rdо mа lа nа mо)。将此铺壁画与巴哩译本《真实名成就法》进行比较,除“金刚勇识母”左手持物与成就法描述稍有不同之外(成就法描述其左手持金刚杵,壁画描绘为金刚剑),其他尊神肤色、持物均与成就法描述吻合,可知此铺“真实名文殊曼荼罗”极有可能是依据《真实名成就法》所绘。

尽管藏传佛教之间的教派划分,在11-13世纪初期并不像晚期那么严格,藏传佛教这一时期在西夏亦是多种教派、教法并行流传。但从巴哩译师的萨迦派背景,以及17世纪萨迦寺院遗存的“真实名文殊曼荼罗”来看,东二窟“真实名文殊曼荼罗”与萨迦派关系更为密切。依据《萨迦世系史》记载,萨迦初祖贡嘎宁波(1092-1158)的弟子中就有一位来自弥药的僧人,可知西夏僧人与萨迦派的交往在贡嘎宁波时代就已开始了,萨迦三祖扎巴坚赞(1147—1216年)的弟子曾当过西夏国王的上师,而萨迦派上师的著作在西夏时代还被翻译成西夏文、汉文。①沈卫荣:《初探蒙古接受藏传佛教的西夏背景》,沈卫荣著:《西藏历史和佛教的语文学研究》,上海古籍出版社,2010年,第395—397页。从现有资料来看,萨迦派教法曾于西夏时代广泛流传于河西地区,萨迦派译师巴哩所传成就法及其图像,极有可能由萨迦派上师于西夏传法时传入。

图4 真实名文殊,敦煌莫高窟第465窟窟顶,西夏。图版出处:敦煌研究院主编《敦煌石窟艺术·莫高窟第四六五窟》,南京:江苏美术出版社,1996年,图版二四

图5 真实名文殊绢画,黑水城出土,西夏,图版出处:Samosyuk,K.F.Buddhist Painting from Khara-Khoto,XII-XIVth Centuries: Between China and Tibet,2006,Fig.116

三、西夏、元时代的另一种真实名文殊

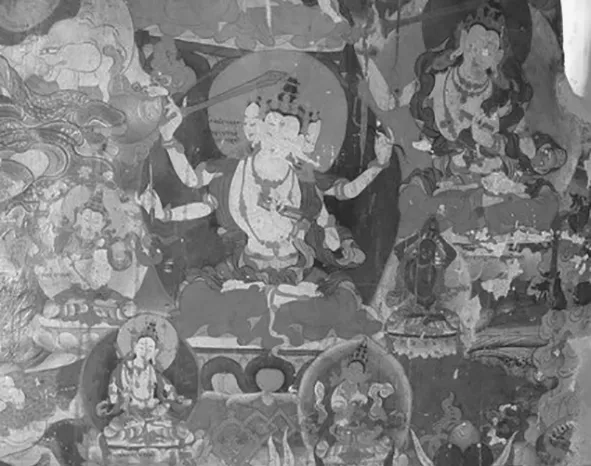

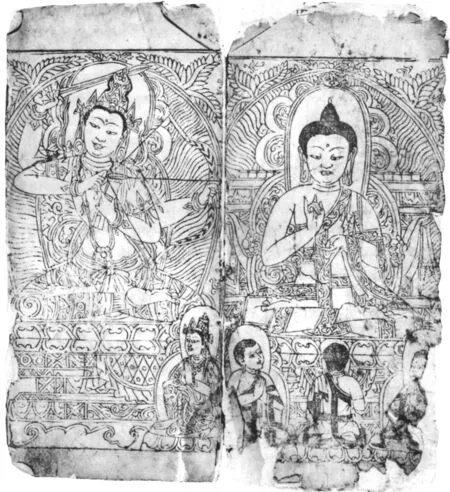

另一方面,除东二窟“真实名文殊曼荼罗”之外,在莫高窟、榆林窟、肃北五个庙、黑水城文书中,遗存有为数不少的另一类真实名文殊作品(图版4、5)。此类图像的主尊文殊均“一面四臂”,四臂分别持般若经、弓,剑、箭,持物与《真实名成就法》描述相同,但“一面”与成就法中记载的“三面”不符。从现有的图像资料看,此种文殊乃是“真实名文殊”的另一种样式,应被看作是《文殊真实名经》的人格化形象。如黑水城文书中有一部西夏文刊本《文殊真实名经》,包含两页扉画(图版6)。一页描绘释迦牟尼说法,前方有三位比丘合掌听法,另一页为真实名文殊菩萨,其一面四臂,右手举剑,左手当胸持经书,另两手持弓、箭。释尊和文殊菩萨组合在一起的配置,一方面表示释尊宣说真实名文殊法门,为该经的缘起,另一方面则表示此法门的尊格化,即将《文殊真实名经》形象化为真实名文殊。

另外,明代永乐年间的泥金写本《大乘经咒》,收录了多部西夏时代的新译密典,其中有西夏释智汉译本《文殊真实名经》,卷中有永乐皇帝所作经序“御制真实名经序”,该经扉页绘真实名文殊一幅,其一面四臂,说明此文殊乃是《文殊真实名经》的形象化。①此部《大乘经咒》现藏台北故宫博物院,除《文殊真实名经》之外,其中还收录西夏新译经典《圣观自在大悲心陀罗尼总持功能依经录》、《佛顶尊胜总持经咒》,这几部西夏新译的陀罗尼经在明代初期的宫廷仍然流行。图版参见葛婉章主持:《佛经幅图:藏汉艺术小品》光碟,台北故宫博物院出版,2003年。此外,西藏江孜县白居寺大塔二层第七间“文殊殿”中,南壁画真实名文殊一铺(图版7),题写藏文题记:

南壁为《文殊真实名》之智慧萨埵文殊,身红黄色,一面四臂。②图奇著,魏正中、萨尔吉译:《梵天佛地》第四卷“江孜及其寺院”第二册,上海古籍出版社,2009年,第38页。

图6 《文殊真实名经》扉画,黑水城出土,西夏,图版出处:Piotrovsky编 许洋主译《丝路上消失的王国:西夏黑水城的佛教艺术》,1996年,图版81

图7 真实名文殊,西藏江孜白居寺大塔二层第七间南壁,明代,廖旸摄。

该题记明确指出,白居寺的此铺一面四臂文殊出自《文殊真实名经》。综上,我们将一面四臂文殊定名为真实名文殊亦无疑义,其形象乃是《文殊真实名经》的形象化。

笔者从相关文殊成就法仪轨中,尚未找到与一面四臂真实名文殊对应的文本。印度梵文成就法集《成就法鬘》收录有41种文殊菩萨成就法,描述了多种不同的文殊形象,其中收录的真实名文殊为“三面四臂”,并未发现一面四臂真实名文殊的成就法。③Benoytosh Bhattachayya, The Indian Buddhist Iconography: Mainly Based on The Sādhanamālā and Cognate Tāntric Texts of Rituals, Calcutta: Firma KLM, 1987, p.100-122;另外,藏传佛教上师蒋扬班智达(Jaya-paṇḍita, 1642-1708)在其著作中收录了43种文殊,其中包含有红、白两种不同肤色的真实名文殊,均是“三面四臂”,其中并无“一面四臂”样式。④Alex Wayman, Chanting the Names of Manjusri: The Manjusri-Nama-Sangiti Sanskrit and Tibetan Texts, Delhi: MOtilal Banarsidass, 1999,pp.26-7.以上印度、西藏成就法集中收录的真实名文殊皆是三面四臂,均无一面四臂样式。让人疑惑的是,为何一面四臂文殊也被认为是真实名文殊?笔者推测,一面四臂文殊经典来源极可能也是《真实名成就法》,是“三面四臂”真实名文殊的简化形式。现收录于西藏《大藏经》的第2616号《真实名成就法》,描述了主尊真实名文殊的形象:

(前略)修行者当观想自己为圣真实名文殊,结跏趺坐于莲花座的月轮上,手中分别持《般若经》、剑、弓、箭,头戴宝冠,身饰三十二种主要、八种次要的严饰,呈王子相。①藏文转写:de yongs su gyur pa las rje btsun 'jam dpal dmar ser pad+ma dang zla ba'i steng du rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/ shes rab kyi pusti dang ral gri dang gzhu dang mda' 'dzin pa rin po che'i dbu rgyan can/ mtshan sum cu rtsa gnyis dang/ dpe byad bzang po brgyad cus brgyan pa/ gzhou pa gzhon nu'i rgyan gyis brgyan par bdag nyid bsam mo/参见:德格版《大藏经》No.2616,Cu.87b-88b.

图8 真实名文殊曼荼罗,榆林窟第4窟北壁中铺,元代。图版出处:敦煌研究院主编:《敦煌石窟艺术·莫高窟第四六五窟》,江苏美术出版社,1996年,图版一八四

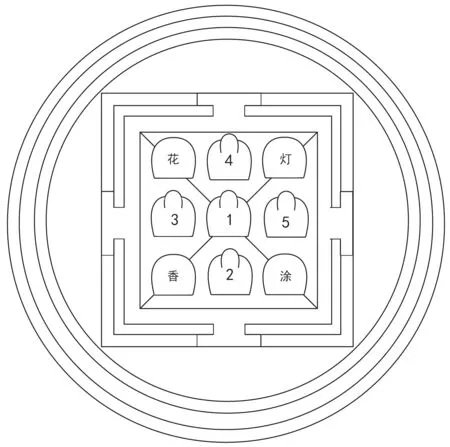

图8-1 真实名文殊曼荼罗平面图,榆林窟第4窟北壁中铺,常红红绘

此篇成就法是西藏译师盛称(Gnan dar-ma-grags)依据梵文所译,其中主尊无“三面”的描述。一面四臂文殊或是依据此成就法所作,在没有提及面数的情况下,画师很可能将主尊原来的“三面”默认为一面,是对三面四臂式真实名文殊的简化。此种简化版的“一面四臂”真实名文殊造像,11世纪时已在藏地出现,②一件西藏西部遗存的11世纪“一面四臂”文殊菩萨铜立像,为此类真实名文殊早期的形象,具有明显的克什米尔造像特点。图版参见Pratapaditya Pal, Desire and Devotion :Art from India, Nepal, and Tibet, Philip Wilson Publishers, 2001,Pl,167.约12世纪传入河西地区并流行。

以笔者目前所见,榆林窟第四窟遗存有本文识读出的另一铺“真实名文殊曼荼罗”(图版8;8-1)。此铺曼荼罗在图像配置上与东二窟最为接近,但主尊已简化为一面四臂。此窟约略座东朝西,为元代初期的洞窟。该窟北壁中铺画“真实名文殊曼荼罗”一铺,与南壁中铺的“观音曼荼罗”相对,在此铺曼荼罗中,主尊在方形区域的中心位置,一面四臂,持剑、经书、弓、箭。主尊四方有四尊眷属,均为跏趺坐姿,身色各不相同,与东二窟“真实名文殊曼荼罗”相比,虽有部分差异,但仍可知与《真实名成就法》仪轨有较多契合,茲以表格呈现比对结果:

表2 东千佛洞第二窟与榆林窟第四窟真实名文殊曼荼罗四眷属图像比较

图9 敏捷文殊,清代,图版出处:国家图书馆编著:《诸佛菩萨圣像赞》,北京:中国藏学出版社,2009年,第159页

图10 真实名文殊,清代,图版出处:国家图书馆编著:《诸佛菩萨圣像赞》,北京:中国藏学出版社,2009年,第157页

图11 真实名文殊造像,清代,图版出处:图版参见王家鹏主编:《梵华楼》第4卷,北京:紫禁城出版社,2009年,图1118。

对比可知,两铺眷属的持物相当接近,但肤色颇有差异。关于榆林第四窟四位眷属的身份,笔者依据《真实名成就法》并参考东二窟图像,大致判定如下:主尊下方为金刚勇识母,上方莲花金刚母,左面宝金刚母,右面金刚母。依据曼荼罗方位配色的经验来看,东二窟则更严格遵循仪轨所作。除四位眷属之外,在此铺曼荼罗方形区域的四角位置还有四位神祇,持物分别为香炉、鲜花、灯、海螺,其身份为香、花、灯、涂四供养天女。此铺主尊尽管一面四臂,但从其他眷属的搭配来看,此铺曼荼罗的经典依据也应是《真实名成就法》,亦证明“一面四臂”与“三面四臂”真实名文殊乃出自相同的经典。

西夏“一面四臂”真实名文殊的流行,或与《文殊真实名经》的刊施有关。该经是西夏新译、刊刻并被国家推行的流行经典之一。被用作佛经插图的真实名文殊,伴随经典的传播而流传至全国,此种“一面四臂”的真实名文殊遂成为范式在西夏流传开,对西夏石窟壁画及相关绘画也产生了重要影响。

及至清代,清宫廷对以上两种文殊进行了细致的区分。在三世章嘉活佛若贝多吉(1717—1786)奉乾隆皇帝之命而编纂的《诸佛菩萨圣像赞》中,称一面四臂文殊为“敏捷文殊”(图版9),①此幅“敏捷文殊”以汉、藏、满、蒙四种文字题款,并题有“四臂各持宝物,巍然敏捷文殊。大展慈悲度世,众生得拔泥途”偈颂。参见国家图书馆编著:《诸佛菩萨圣像赞》,中国藏学出版社,2009年,第159页。而同样收录于该书的“真实名尊四臂文殊”,为三面四臂,②该尊“真实名尊四臂文殊”以汉、藏、满、蒙四种文字题名,有题汉文偈颂:“面面观察六合,手手接引鸿恩。端坐灵山极乐,千秋真实名尊。”该《诸佛菩萨圣像赞》的体例、内容是由章嘉国师(1717—1786)奉乾隆皇帝御旨编纂,可见在清代宫廷真实名文殊依然流行。参见国家图书馆编著:《诸佛菩萨圣像赞》,中国藏学出版社,2009年,第157页。两种文殊持物一致,仅面数不同(图版10)。在清乾隆时期所建的清宫梵华楼中,亦供奉有题款“真实名文殊菩萨”的三面四臂文殊造像(图版11)。“敏捷文殊”称谓应是清宫的新译,或许是章嘉活佛认识到,严格遵循《真实名成就法》的真实名文殊乃是三面四臂,而一面四臂文殊则是对该成就法的简化或误读,从而将二者重新进行细致区分,但将一面四臂文殊定名为“敏捷文殊”的依据笔者尚未可知,或许是取自文殊菩萨才思敏捷、智慧无边的特质。

四、结语:西夏时代的真实名文殊信仰

在前述讨论的基础上,笔者认为东二窟“真实名文殊曼荼罗”图像乃是依据《真实名成就法》绘制,与巴哩所译《真实名成就法》描述契合,与藏传佛教萨迦派关系更为密切,其图像粉本或由11-12世纪由往来西夏的西藏僧人传入。藏传佛教的教派划分在西夏并不严格,乃是多种教派、教法并行流传,东二窟内的藏传佛教图像也呈现这一特点。

西夏故地遗存的另一种“一面四臂”文殊,乃是《文殊真实名经》的形象化表现,其经典来源应当也是《真实名成就法》,是“三面四臂”真实名文殊的简化形式。“一面四臂”真实名文殊被用作西夏《文殊真实名经》的佛经插图,并随着佛经的大量刊刻、流通而影响至西夏各地。

真实名文殊信仰于12-13世纪在河西地区极为兴盛。在西夏仁宗朝(1124-1193)颁布的法典《天盛改旧新定律令》中,第十一条“僧道修寺庙”规定,西夏境内的行童必须能诵读佛经方能出家为僧,其中番、羌(即党项、吐蕃)行童所诵读的经典中,列居第二者即是《文殊真实名》,该经成为考核西夏番、羌行童正式为僧的必诵经典之一,属国家推行的一部重要佛经。③史金波等译注:《天盛改旧新定律令》,法律出版社,2000年,第404页。此外,由于诵念《文殊真实名经》具有净除恶趣之功能,①释智译《圣妙吉祥真实名经》云:“(该经)亦能清净一切有情诸恶趣类,令其退舍一切恶趣,真实断除一切业障无有遗余。能生一切相续八难者令其不生。能灭八种畏怖,能破一切噩梦,决定能尽一切恶相。能灭一切恶见及诸魔,亦能远离一切怨魔之行,增长一切福善。”《大藏经》第20册,No.1190,第83页。该经在西夏也被当作度亡经典在佛教法会中使用,如西夏仁宗人庆二年(1145),为使已故的崇宗皇帝往生净土,而印施番、汉《大方广佛华严经普贤行愿品》、汉《金刚经》、番《真实名经》,共施五千卷。②史金波:《西夏佛教新探》,《宁夏社会科学》2001年第5期,第74页。另外,西夏僧人智广于天庆七年(1200),将西夏流行的多部密典中的经咒辑录成《密咒圆因往生集》,其中“十二因缘咒”、“文殊菩萨五字咒”,与《文殊真实名经》中的经咒完全一致,这些经咒可使“生身父母速得超生”及“法界含识同往净土”。③俄罗斯科学院东方研究所等编:《俄藏黑水城文献》第4册,上海古籍出版社,1997年,第359—363页。可知,作为经典及经咒形象化的真实名文殊菩萨在西夏具有灭恶趣、度亡之功效。

东二窟“真实名文殊曼荼罗”与北侧同样具有灭恶趣功能的“顶髻尊胜佛母曼荼罗”相对,二者的组合更强化了灭罪、度亡的现实功利内涵,结合东2窟洞窟整体来看,亦符合东二窟整体图像的世俗超度功能。④该窟中的绝大部分图像都与荐亡相关,如东二窟“后室”部分(包括中心柱、以及中心柱左、右、后方开出的甬道)的壁画内容均与度亡有关。甬道顶绘施饿鬼法会时供奉的“五如来”,中心柱南壁画“施宝度母甘露施饿鬼”,后甬道西壁行道药师佛中添加施饿鬼情节,后甬道南、北壁分别画具有荐亡功能的水月观音,并在其中添加出自地藏十王体系的冥界神祗,以及被超度的亡者。其“主室”部分的密教图像也与西夏现实世俗需求融合,结合民间消灾、荐亡的经忏仪法内涵,强调超度功用。参见常红红:《东千佛洞第二窟壁画研究》,2015年,首都师范大学博士学位论文。