语际功能文体学探索

——以汉英寓言文体对比为例

2019-01-12张德禄

张德禄

(同济大学 外国语学院,上海 200092)

一、引言

Halliday(1973)认为:“文体分析实质上是比较性的。”在语内研究中,创作者进行文体选择时总是下意识地与所用语言的潜在选择、常用规范、语域常规、语类常规等相对比。此外,语篇的文体选择常与同一语类或语域的另一语篇的文体选择进行对比,也会与不同语类或语域的语篇的文体选择进行对比。

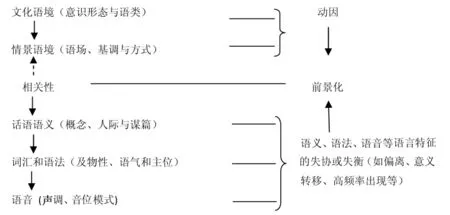

在系统功能语言学中,以Halliday的功能文体学相关著作为基础,文体分析已经有了一个相对全面的分析框架(Halliday1973,1978;张德禄1998,2005)。语篇的文体被认为是由语境(情景语境和文化语境)促动的突出特征(prominent features)而形成的。在解码过程中,语篇分析从词汇、语法和语音三方面入手,来探析突出特征。突出特征包括两种类型:一类是失协(incongruity),与已被接受的语言常规相违背;一类是失衡(deflection),偏离预期的出现频率。突出特征与特定的情景语境和文化语境相关,以文学作品为例,作者写作的全部意义在于发掘这些特征在社会交际中的功能,并赋予作品以道德启示、施教作用和美学价值。我们可以用图1来对功能文体学的综合分析思路进行概括:

图1 功能文体学综合分析框架

如果对比文体研究是在同一语言系统内进行,语篇的文体风格常会与该语言的 “共核”(common core)特征、语类常规、语域常规等相对比;也会与相同的作者、时代、语类或语域的另一语篇对比,也会与不同的作者、时期、语类或语域的其他语篇进行对比。

文体对比会涉及与语篇意义和功能相关的多个层面,如情景语境、语类结构、词汇、语法、语音等。进行对比的主要目的是通过发现目标语篇与对照语篇之间的异同,找出目标语篇的独特突出特征,从而表征该语篇的文体风格。在实际分析中,语内文体对比的程序包含三个主要步骤:分析阶段、解释阶段和评价阶段。

虽然在过去的半个世纪里语内文体学发展迅速,但语际文体学却没有得到足够的重视。语际文体学属于对比语言学,特别是对比篇章学的范畴 (James 1980;Hartmann 1980),与对比修辞学是近亲(Connor 1996),主要通过对比分析,发现两种语言中不同的文体特征,并解释其原因。

也有学者在这方面取得了一些开创性成果。例如,申丹在1991、1992、1998和2002年进行了一系列的对比文体学研究,通过源语语篇与目的语语篇之间的对比,发现了翻译中存在的 “假象等值”(deceptive equivalence)现象,即译文与原文在词汇和语法层次上大致相同,但文体价值与文学意义的体现却相去较远(申丹 2002),并探索了解决这个问题的方法。本研究在此方向上进行了更进一步的尝试,不是探讨翻译中的“假象等值”现象,而是通过英汉语篇的总体对比来发现两者在文体价值与文体意义方面的异同。

二、语际文体学

(一)研究的必要性

语内对比的目的主要是为了明晰特定语篇或一组语篇的独特文体特征。然而,语际对比并不聚焦于单一语篇的文体风格,而是关注不同语种语篇在文体效果或价值方面的差异。因此,语际文体学对所有涉及跨语言学习的语言实践来说是十分重要的。如在外语或第二语言学习方面,学习者需要了解目的语语篇的独特文体特征,避免受到来自母语的干扰;在翻译实践中,译者需要实现意义和文体价值的对等。

在进行语际文体分析时,就对比数据而言,研究可以将源语语篇与不需要刻意修改的目的语译本相对比,也可以将源语语篇与在目的语中具有相同语域或语类的另一语篇进行对比。首先,分析的重点在于目的语语篇的语言特征选择的得体性,源语语篇的语言特征已经预先存在,不需要再判断其语言特征使用是否恰当,因此,目的语语篇的语言质量才是语际文体分析的主要评价目标。其次,分析的重点并不必局限于某个语篇的文体特征,而应关注两种不同语言语篇之间关于文体选择的异同点。然而,分析的重点也会发生转移,比如其中一个语篇被当作对比的基础,那么对比的主要目的就是发掘另一个语篇的文体特征。所以,语际文体学不仅对翻译以及第二语言(外语)学习和教学具有重要意义,而且对跨文化研究也具有重要意义。

在进行语际文体研究时,我们可以进行不同层次的对比:需要对比所涉及语篇的创作目的或翻译动因,以及对语篇文体特征的选择,故我们应该对比:1)作为背景特征的社会文化和意识形态;2)作为直接环境的情景特征;3)体现语言、文化和意识形态差异的语类特征和语域特征。在语篇中,我们可以对比语类结构等语篇宏观层面,还可以从微观层面的词汇语法特征入手,对比实现语篇文体风格的语义突出特征和形式突出特征。

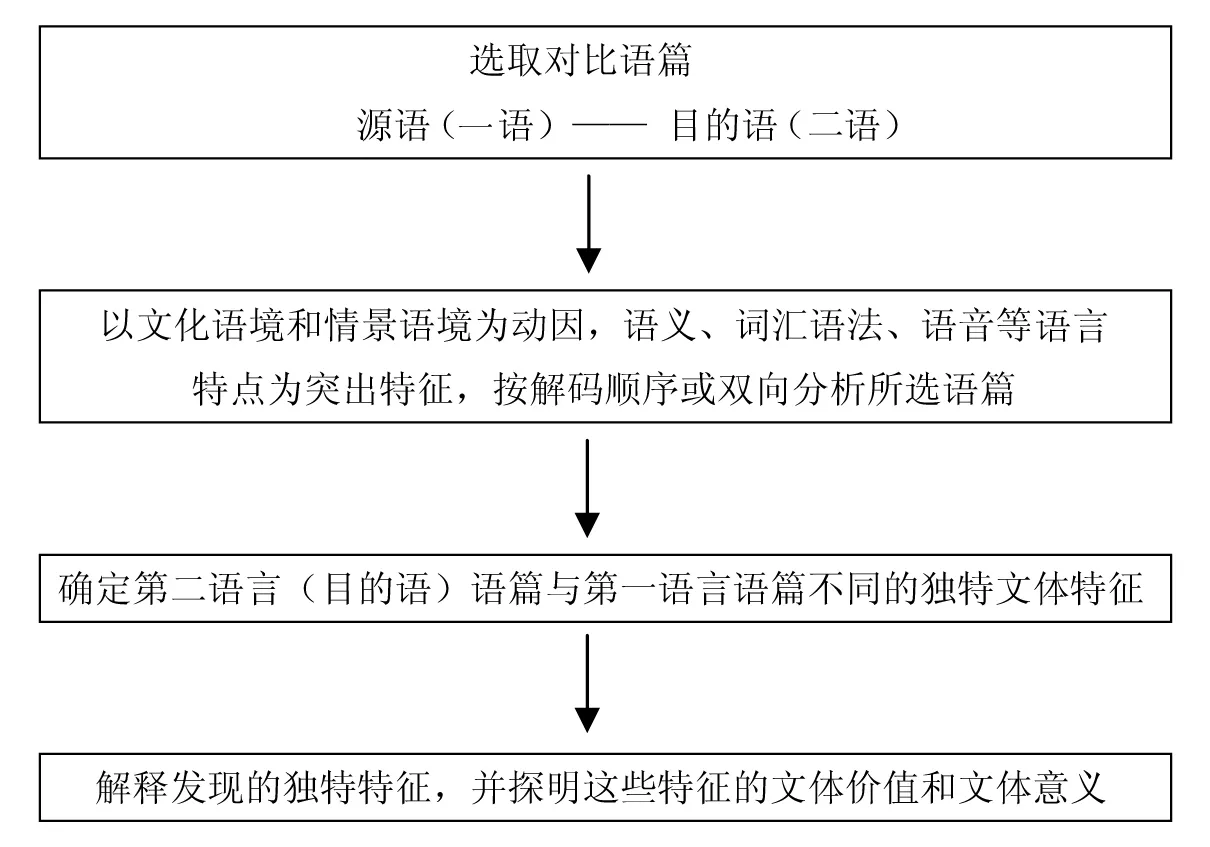

(二)语际文体学理论框架探索

鉴于有关语际对比的研究较少,我们需要建立一个语际文体对比的理论框架。因为本研究不是对两种语言语篇进行总体全面的对比,而是对所选语篇的文体特征的对比,所以理论框架应侧重于对被研究语篇的文体风格的描述。在功能文体分析中,有三方面特别重要:第一方面是突出的语义特征和形式特征,它们是实现语篇文体的潜在文体特征;第二方面是社会文化、意识形态、情景语境等,作为突出特征选择的动因;第三方面是前景化,它将突出的语义特征及形式特征和社会文化、意识形态、情景语境等恰当地联系起来。在这个意义上,我们可以大致提出以下框架(如图2),来表示对比语篇之间的关系:

图2 功能语际文体学综合分析框架

对比可以在不同的层次进行,因为任何层次的差异都会导致文体风格的不同。图2中的框架存在一点不足:它没有说明如何进行分析,所以无法呈现最终得到的研究结果。因此,作为补充,我们需要制订一个分析程序框架(见图3)。

图3 功能语际文体学综合分析程序框架

三、语际文体对比的实例分析

接下来,我们将以上述理论框架为依据进行案例研究。

(一)语料选取

本研究选取了相同语类不同语言的两个语篇(英语和汉语),进行语际文体对比分析(参见附录)。

(二)语料分析

语篇分析按解码顺序进行。因为所选语篇都是以书面形式编写,所以分析就从词汇语法层面开始。

1.语法与词汇

在词汇语法层面,主要对比和分析体现概念、人际和语篇三大元功能的及物性结构、语气结构、情态、衔接机制、主位结构,以及相关的词汇。

语篇1 1)及物性。过程主要包括:a)心理过程(mental process),其中又包含感觉类(perception)如listen,认知类(cognition)如 believe,反应类(reaction)如 surprise 和 shock;b)言语过程(verbal process),用于投射引语。过程媒介中的感知者(cognizant)和发话者(speaker)是由动物参与者充当①需要注意的是,在英语的表达系统中有一个潜在的原则:心理过程的感知者通常是拥有人类心智的,即由人或拟人化的事物作为感知者。;c)归属类关系过程 (relational process of attribute), 如 was spring、was young、was oblivious、 was hard、 sound as lyric等;d)还有少量物质过程(material process)。2)词汇。某些词汇由于其外延意义而被用于表达实义内容,如inamoratus作为mate的表达。

语篇2 1)及物性。过程主要包括:a)物质过程,如做、取、带、藏、打、咬等,用于表征夫妻之间的打斗动作;b)心理过程,其中感觉类如听、看、瞧、见等,反应类如爱、戏弄、冲昏、哄骗等,认知类如以为、知道、明白、了解等,有趣的是认知类主要出现在语篇的篇末部分;c)否定意义的归属类关系过程,如狭窄、混蛋死鬼、坏婆娘、示弱、有个女人、是个男人、没有人影等;d)还有用于表达引语的言语过程。过程媒介中的感知者和发话者是由人类参与者充当,比如喊起来、骂起来、越骂越气等。2)词汇。嫉妒、愤怒、混蛋死鬼等词汇由于其较强态度语义而被用于表达实义内容。

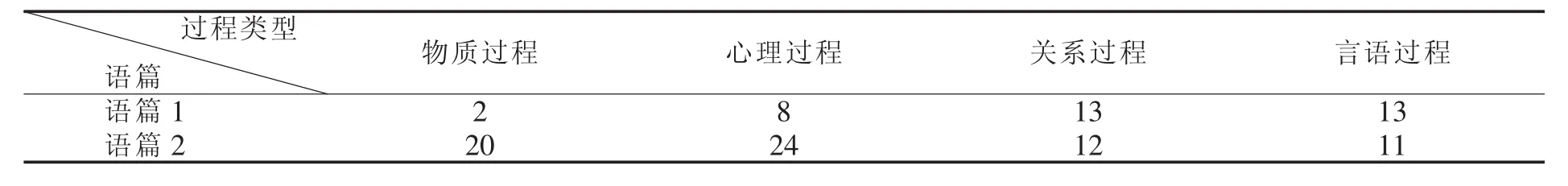

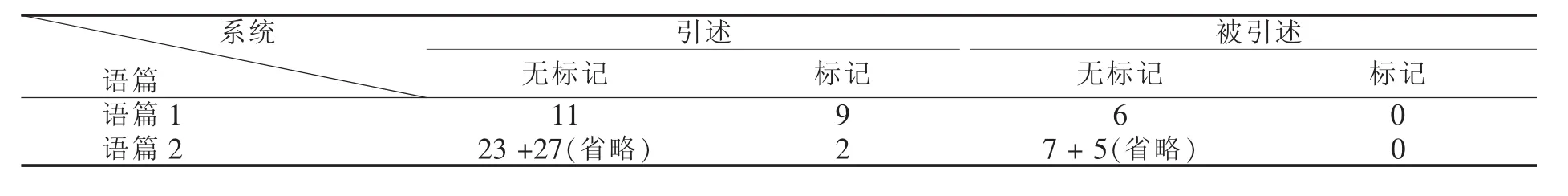

语篇1和语篇2的及物性过程类型对比见表1:

表1 及物性过程类型对比

2.语气和情态

语篇1语气(mood):小句都是陈述性的(叙事性陈述);词汇用来表达态度(内涵意义),如用inamoratus表达嘲讽;特殊语气结构用来表达谚语哲理,如laugh and the world laughs with yau。就语篇内的对话而言,对话叙述中的小句在不同语气及情态之间迅速切换,如顺序陈述、意态化疑问句、否定式陈述、零语气、特殊陈述(感叹问句、否定回答、感叹句、直接陈述)。

情态(modality):在叙事部分没有出现情态词,但在投射部分使用了情态词,主要是表达意愿和能力的意态化情态词,如can、could、would as soon等。

语篇2语气:在叙事部分,小句全部是陈述句;在词汇方面,基本使用的是充满贬义、诅咒等情感色彩的词语,如狭窄、争吵、骂、混蛋死鬼、诬陷、哄骗、吩咐等。在投射部分,多种语气类型交叉使用,如陈述、祈使、疑问、感叹等语气。

情态:使用了许多意态化情态词,如爱、敢等词。

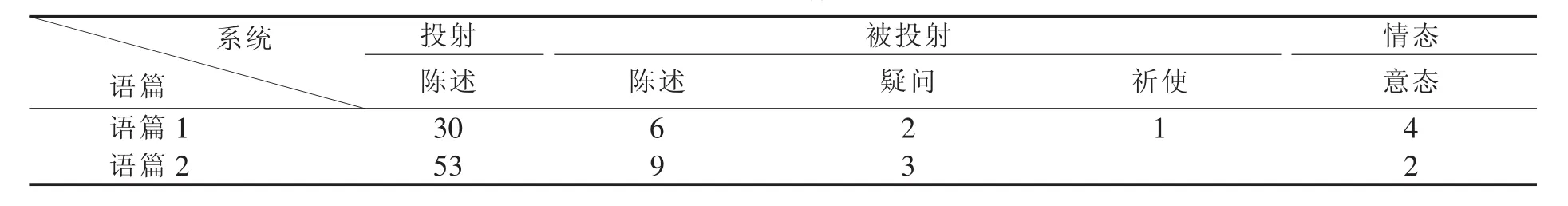

语篇1和语篇2的语气、情态对比见表2:

表2 语气和情态的对比

3.语篇衔接的自足性

语篇1衔接:在文体内部,指称完全是内指型的。在标题中lass的指称代词是her,已经暗示这是一个高度衔接的语篇。在语篇的引述部分,出现了一些省略小句。

在词汇使用上,某些语法单位的词汇密度较高,如语篇的第一句;在语法上,语法结构的复杂程度较低,对称结构较多,如较多简单句和从属句的使用。

在主位结构方面,由于主位结构和信息结构有渊源关系,主位通常为已知信息,述位通常为新信息,所以语篇中主位的多类性(如标记性主位和名物化主位)反映了该语篇特定的信息组织形式。

在引述结构上,通过被引述内容加引述者,以“said+主语”形式组成信息“尾部”的形式,来表述原创虚构叙事背景下的对话,如“He calls her snooky-ookums,”said Mrs Gray。

语篇2衔接:语篇高度自给自足,在衔接上表现为语篇中的所有指称均是内指。语法结构相对简单,语篇通体采用了流线型的组织形式。

使用标记性主位,仅有两处时间主位,但存在多处省略主位(主语),这种现象反映了汉语语篇中典型的信息组织方式。无标记主位大部分是人,语篇中是丈夫、妻子或夫妻二人。在投射结构方面,由于是口头语言,语法结构更具多样性,词汇的情感色彩更浓厚。

语篇1和语篇2的主位结构对比见表3:

表3 主位结构对比

4.话语语义

在语篇1中,语义表达突出表现在以下几个方面。在概念意义上,语篇1的概念意义主要涉及反应、说闲话和存在,即在河马夫妇交配时,鹦鹉夫妇会发出强烈反应并开始说他们的闲话,在鹦鹉夫妇交配时,河马夫妇也会对鹦鹉夫妇发出强烈反应并说他们的闲话;同时也描述了人物特征和场景特点。在人际意义上,同一对参与者拥有双重人际关系,即夫妻和相互之间心怀敌意的矛盾双方。其中,丈夫与妻子拥有相同的价值观与态度,即虽然河马夫妇及鹦鹉夫妇之间表现出矛盾的观点,但却拥有相同的动物行为方式。在谋篇意义上,语篇情景独立性强,以书写形式展开;叙述与投射的安排条理清晰,与寓言的通用语类结构相一致。整个语篇清晰地展现出心理过程、关系过程和言语过程的高频使用,以及语气类型、情态类型、主位推进模式及衔接方式的运用。

从分析的结果来看,交配行为对比、说别人的闲话行为对比以及平行结构模式是该语篇文体前景化的突出语义配置。

在语篇2中,从概念意义上讲,该语篇主要集中在看、反应和争吵。妻子在水中看到自己的影子时,失去理智,作出愤怒和粗暴的反应,接下来丈夫的行为也以同样的方式上演。在人际意义上,同一对参与者拥有双重身份关系:夫妻和相互之间心怀敌意的矛盾双方。矛盾双方这重关系体现为他们之间的争吵,而丈夫与妻子这重关系则是他们最终和解的原因,这一点和语篇1存在相同之处。语篇2在谋篇意义上再次体现了及物性、语气、主位及衔接方式的运用。

从分析结果来看,语篇2的文体效应突出表现在夫妇之间失去理智的反应和相同的行为方式上。

总的来说,虽然汉语寓言中夫妇之间的冲突与英语寓言中两对夫妇之间的矛盾有所不同,但我们可以看出两种不同语言采用了相似的语义配置方式。

5.情景:语场、基调与方式

语场:语篇1中寓言的主题是关于人类的偏见(谁与自己不是同类,就厌恶谁),通过命题“动物的虚拟沟通:河马/鹦鹉夫妇”的投射来展现。语篇2中寓言的主题是关于人类的嫉妒与不理智(谁骗人,就厌恶谁),通过命题“虚拟互动:丈夫和妻子”的投射来展现。

基调:参与者的身份都具有双重性。

1)作者把自己“装扮”成亲身经历者,尤其是幽默家(有时通过道德家的角色来辅助),并为读者分配相应的角色。

2)语篇1用动物的配偶关系投射夫妻关系;配偶双方都拥有自己的(互补)角色,作为共有态度的强化者。语篇2中,丈夫与妻子都扮演着反对者的角色。

方式:两个语篇都不依赖当下语境,自给自足,仅作为根据情景设定的社会活动的一种表征形式;书写媒介,供个人阅读,且笔吻轻松;独创的寓言故事,叙述与对话共存,道德警句为最主要成分。

1)相似性。从命题投射主题的角度来看,两个语篇的语场是相同的。因为两个语篇语场相同而主题不同,所以它们投射的命题也不一样,但这种差异与文化和语言背景无关。语篇1与语篇2的基调基本一致,因为它们都涉及两个层面的角色关系:作者和读者的关系及语篇中人物之间的关系。同时,情景方式也一致。

同时,笔者知道,在英语课上,哪怕教师妙语连珠,如果离开了学生的积极参与,这节课都不能算是成功的,因此我们在强调教师起主导作用的同时,也不应该忽视学生的主体作用,所以只有充分调动学生的学习情绪,并激发起学生学习英语的兴趣,才能提高学生综合能力。

2)差异性。唯一显著的差异在于角色的选择。在西方寓言中,罕有用人类的夫妻关系来表征矛盾的对立双方的,我们研究了所有的英语寓言,并搜索了整个《伊索寓言》也未曾发现。即便如语篇1中用动物配偶作为内部同一体的建构方式都较少出现。

6.文化:意识形态和语类

如上所述,文化背景为语言的整体选择提供环境,语言社团的意识形态决定语言的选择偏好。Martin(1992)将意识形态定义为组成文化的以编码为取向的系统。因此,在一种文化里整个语言选择集合会受到意识形态的限制,通过语类去实现语言选择。语言社团成员的个人习惯行为、社会规约行为和常规行为是语类结构的体现,也是语类动态性变化的体现。寓言就是其中的一种语类,它被定义为“一种奇幻、幽默诙谐的故事,用来喻化一些道德规范和伦理原则。故事中的角色常由赋予人类语言及特征的动物来充当,他们可以是神、人或其他事物”(《朗文现代英文词典(英文版)》)。

在汉语中,也有一个相似的语类叫寓言,在《现代汉语词典》中,寓言是指“用假托的故事或者自然物的拟人手法来说明某个道理或教训的文学作品,常带有讽刺或劝诫的性质”。从这个意义上说,汉语寓言的涵盖范围要比英语寓言的范围广,因为汉语寓言还包括讽喻故事、格言等。在结构上,汉语寓言与英语寓言非常相似,但汉语寓言拥有一些独特特征。我们可以对比它们的结构:

在英语寓言中,存在两个主要构成要素:故事和道德寓意。故事通常很短,但拥有相似的语类结构:场景—发展—高潮—结尾。然而,在汉语寓言中,存在一个有趣的要素,它可以反映寓言的整体特点,这个要素就是故事中人物特征的总体塑造。所以,汉语寓言存在以下结构:故事+道德寓意,故事中的语类结构为概述—开端—发展—高潮—结尾。

如果对两种寓言的寓意进行对比,可以发现英语寓言的寓意是行为取向型的,即我们应该如何做;而汉语寓言的寓意是思维取向型的,即我们应该如何看待。

四、语篇的独特文体特征对比

从文化层面看,英汉寓言都有固定的语类结构,均具有施教喻世的作用和一定美学价值,但是,汉语寓言似乎在范围上比英语寓言更广。就故事而言,两个寓言在语类结构上是相似的,但汉语寓言对人物的基本特征进行了总体介绍。这一差异十分重要,因为它一方面表现出相应的意识形态倾向或编码取向,即可以通过人物性格特点进行演绎推理;另一方面,在结构上大致体现语篇的信息组织方式。

从内容来看,两个寓言在人物角色的选择上也存在显著差异。在西方文化中,罕有用人类中的丈夫和妻子来表征矛盾的对立双方的。从语法层面来看,指称衔接与主位推进模式的不同,体现了两个语篇在故事人物选择上的差异。在英语寓言中,指称和主位主要涉及动物配偶;而在汉语寓言中,指称和主位主要通过丈夫和妻子及其相应代词和省略来实现。从语义层面来看,英语寓言突出的是动物配偶之间的闲话、诽谤和非理性反应,以及他们相似的行为模式和对另一对动物夫妇的偏见;汉语寓言突出的是人物在作出非理性反应并付诸行动之前缺乏认真思考,比如他们相互责骂并大打出手。突出的语义特征是通过及物性结构实现的,英语寓言主要通过言语过程、关系过程和感觉类心理过程实现,汉语寓言则主要依靠心理过程、物质过程和关系过程实现。

从人际意义来看,两个语篇存在相似之处:矛盾的观点、敌对的态度及对另一方的偏见与嫉妒。两个语篇之间存在相似的语气模式、投射叙述部分的陈述方式及被投射对话部分的多样语气类型,这些与相应语类的实现特征一致,并且通过具有强烈态度意愿和情感色彩的词汇表达来实现。

以行为和事物为取向的英语语篇与以思维和人为取向的汉语语篇在主位推进模式的实现上也存在差异:在英语寓言中,除动物配偶充当主位外,还有多种其他主位和标记性主位,用来表征故事中的言语行为及事物;然而,在汉语寓言中,几乎所有的主位都是人,而且有时相同主位会在多个小句中出现,但为了衔接常常会省略部分主位。

五、结语

从上文可以看出,语内文体学与语际文体学之间有着不同的研究目的,前者主要是为了研究特定语篇的独特文体特征,而后者主要是为了探究不同语言语篇在文体价值和文体效应方面的异同点。从这个意义上讲,功能语言学可以作为一种很好的研究工具。同时,语际文体学不仅可以揭示两种语言语篇的不同文体特征,还可以揭示两者在文化价值、编码方向、语类结构、信息组织方式等方面的差异。因此,语际文体学对二语或外语教学、跨文化研究及翻译研究具有重要意义。

一代宗师韩礼德教授离开了我们,但他的学术思想将会伴随我们终生。特别感谢《浙江外国语学院学报》编辑部推出纪念韩礼德教授专号。我选择的题目属于功能文体学,是系统功能语言学的一个重要分支。这主要是因为我在跟韩礼德先生读硕士时的论文题目就是探讨功能文体学的,回国后,将其扩展为一部专著《功能文体学》,由山东教育出版社出版。同时,感谢韩艳方同学在资料整理中所做的工作。