吾师韩礼德先生的为人和治学

2019-01-12胡壮麟

胡壮麟

(北京大学 外国语学院,北京 100871)

韩礼德先生于2018年4月15日悉尼时间晚8点去世,享年93岁。我的导师韩礼德先生走了,永远离开了。噩耗传来,悲痛难抑。种种思绪,涌上心头。这里汇报一下我亲身经历和目睹的先生为人和治学的优良品质。

一、指导学生宽严结合

1979年1月,中国的9名中青年教师通过教育部在全国的选拔考试后,由教育部派遣去澳大利亚悉尼大学进修。出国前,这批学员曾在北京语言大学集训。集训期间学员曾就此次出国是否需要攻读学位进行过热烈讨论:一部分教师认为出国主要是提高英语水平,应找更多机会与当地居民多接触,不必花时间用在读学位上;一部分教师认为当了一二十年的教师,由于国内高校没有学位制,始终没有机会攻读学位,如果不抓住这次机会,以后就没有机会了,再说,他们出国不光是提高英语水平,更主要的是回国后要接各校老教师的班,开出几门语言或文学的专业课程,特别是研究生课程,以提高我国高等教育的水平。事后,教育部对这个问题表态,不作硬性规定,由进修老师自己决定。

抵达悉尼大学后,我和另两位老师决定就读语言学系。报到当天,系主任韩礼德先生便要求我们攻读硕士学位,不仅是选修所读学位规定的研究生课程,而且要我们比澳大利亚本国研究生多选两门课程。我们正在困惑之际,他耐心解释道:“我了解中国大学的水平,也了解中国学生的勤奋。我相信你们能完成学习任务。”他又进一步开导我们:“澳大利亚的研究生有的是在职教师,有教学任务;有的是年轻学员,要打工挣自己的学费和生活费。你们中国留学生享受政府奖学金,能全心学习,多学几门课应该没有问题。”这样,我和原西南师范大学的龙日金在一年内学完所有课程并完成学位论文,达到获得“普通文学硕士”学位的要求,并在第二年进一步攻读要求更高的另一个学位“优等文学硕士”。能获得这个成果,是我始料未及的。

悉尼大学研究生课程一般采用课堂讨论法(seminar),由一两位学员先做准备,在课堂上给其他同学介绍该周课题内容,然后相互讨论,最后由授课讲师作总结,回答问题,并补充讨论时未提到的重要内容。在听韩礼德先生的语言学课程时,我们中国学员喜欢结合汉语的实际问题要他回答。虽然他也回答了一些问题,但他更多的是对我们提出这样的看法,大意是:这是seminar,你们不要老等着我回答,你们应该自己互相发表意见和讨论。你们都是postgraduate,用汉语说,是研究生。研究生就是要学会研究问题,不是光听老师讲课、记笔记。毋庸置疑,他的这些指导对我终生受用。

二、正确对待他本人的学术渊源

就我个人而言,1979年1月我在悉尼大学选择攻读语言学这一决定基于两个原因。第一个原因是改革开放后,二十世纪六十年代兴起的乔姆斯基的转换—生成语法,即后来的生成语言学,开始传入中国。我与北京语言大学的方立老师和北京外国语大学的徐克容老师曾介绍过乔姆斯基的语言学理论(方立等1978)。这次去澳大利亚正好可以学习一些正规的生成语言学的课程。第二个原因是社科院语言所赵世开先生获悉我要去悉尼大学后,专门找我交谈过一次,其内容是国内语言学者对英国的伦敦学派不甚了解,听说悉尼大学语言学系的系主任Halliday是伦敦学派创始人弗斯的学生,因此希望我好好了解伦敦学派,给国内作些介绍。

在与韩礼德先生接触过程中,我提出上述问题。对转换—生成语法,韩礼德的回答很干脆:“我不熟悉转换—生成语法,我们系也没有开设这方面的课程。”对于第二个问题,他的回答稍显模糊,说他的语言学系没有专门开设有关伦敦学派的课程,但通过其他课程可以了解一些伦敦学派的内容。就这样,我在悉尼大学的两年时间,再也没有接触转换—生成语法。我回国后所写的论文中,也没有专谈伦敦学派的文章。

直到1991年北京大学中文系举办庆贺王力先生九十周年诞辰学术研讨会,邀请我参会,并提交论文。为此,我仔细拜读了《王力文集》的论著。我当时的体会是既熟悉,又亲切,那是因为王力先生的观点与韩礼德的系统功能语言学有不少共通之处,于是写了一篇 《王力与韩礼德》的论文 (胡壮麟1991)。但在那时我脑海中根深蒂固的思想仍是把韩礼德看作弗斯学派的传承人,因此没有进一步思考王力和韩礼德的学术联系。

1977年至2011年间,韩礼德先生曾多次接受各国学者访谈,其中的14次由他的学生James Martin——悉尼大学语言学首席教授编成《韩礼德访谈录汇编:韩礼德畅谈自我》一书(Martin 2013)。这时,我才注意到韩礼德在多个场合用他自己的方式阐明,他的学术渊源来自中国。例如,当一位学者在访谈时流露出韩礼德的语言学思想来自弗斯时,他立刻把话题转到王力和罗常培:“我最早是在中国由两位杰出的学者教我语言学的,特别是其中的一位帮我打下了现代语言学和音系学的基础,那是王力。”他还特地明确指出王力是“第一个输入资源”,“弗斯是第二个输入资源”(Hernandez 1998,转引自Martin 2013:147-160)。在另一次访谈中,韩礼德使用了被动语态 “I was called a Firthian by my friends.”,这意味着,他自己并没有这么称呼,是他的一些朋友这么称呼的 (Rasheed 2010,转引自Martin 2013:208)。

顺便补充一下,我当年在他办公室谈话时,他从书架上拿下一本高名凯先生的著作跟我说,“高名凯的书值得一读”。惭愧得很,我当时没有在意,忙着看其他国外的学术著作。即使我2011年又参加北大中文系的“纪念高名凯先生诞辰100周年”的学术研讨会,并写了论文(胡壮麟 2011),仍未引起注意。过了5年,在我系统整理韩礼德先生的学术渊源时回首和对比了两人的学术思想,才意识到高名凯对韩礼德的影响,也意识到韩礼德当时和我谈话的深层意义。

所有这些,表明韩礼德先生敢于说实话的优秀品质。他虽然拥有英国国籍,导师又是英国剑桥大学的弗斯教授,但他没有欺骗自己,也没有欺骗学术界。这种诚挚的精神是我学习的榜样。

三、以马克思主义思想指导语言学研究

韩礼德先生之所以能在学术上取得重大成就,与他年轻时在中国的经历有很大关系。简单地说,他在北京和广州先后两次被“解放”,两次欢迎解放军入城。中国革命和中国共产党所信奉的马克思主义思想对他产生了深远的影响。回英国后,他参加了英共马克思主义语言学小组。正如他自己所说:“中国发生的事对中国的发展是非常需要的,因而我想到中国的革命是否也适合于英国。我在英国共产党内活跃多年。 ”(Hasanet al.1986,转引自 Martin 2013:117-118)

就韩礼德本人而言,他主要将马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义思想应用于语言学研究。下面先介绍他的一些观点:

我总是想看到我正在走的方向最终会是马克思主义的语言学——在政治语境下研究语言。(同上)

我们共享的是马克思主义的语言观。我们试图理解和建立一个能产生价值的语言理论。(Hernandez 1998,转引自 Martin 2013:150)

于是有了马克思主义的挑战,这些挑战表现在试图探索有关语言实际上会引导我们发现许多隐藏的方面,或我们前面讨论过的语言变体,那就是马克思主义的背景 (Martin & Thibault 2011,转引自 Martin 2011:255)。

在研究方法上,我们会发现韩礼德在论述系统功能语言学的一些基本概念时,总是能看到一个范畴的两个方面,并采用对比的方法比较其优劣或异同,如系统与功能、词汇与语法、小句与语篇、体现与示例、理论与实践等。这些关系体现了我们国内熟悉的“一分为二”的分析方法。

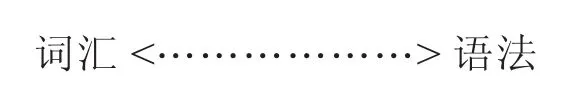

更高明的是,韩礼德也能看到“合二为一”的或“互补”的这个方面,以词汇与语法二者为例,韩礼德认为两者有时可统称为“词汇语法”(wordgrammar),并采用“连续统”(continuum)图示(见图1)说明:

图1 “词汇语法”连续统

对词汇从其词义、搭配和其他词语形成结构关系的研究必然导向语法。同样,如果具体研究分析语法,也离不开对各个成分的词义和搭配的探究。

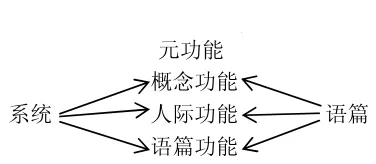

韩礼德的“系统”(system)和“功能”(function)也体现了“可分可合”的辩证观点,如图2所示:

图2 韩礼德的“系统”和“功能”

图2表明,通过对语言系统的研究分析,便会发现语言系统的构建必然包含实现语言使用时所要体现的三大元功能;而当人们使用语言产生各种语篇时,就得从对所要依据的三大元功能进行选择后才能构建。由此可见,韩礼德掌握了历史唯物主义和辩证唯物主义的“对立统一规律”。就语言学研究来说,他上面有关“连续统”和“系统和功能”图示最能体现马克思主义对立统一的辩证法思想。顺便说一点,韩礼德有关“盖然率”(probabilistic)的思想预言了当代“大数据”的理念。

我很高兴,国内学者何远秀已在2016年出版了《韩礼德的新马克思主义语言研究取向》,对韩礼德在这方面的成就作了系统探讨。

四、学无止境和适用语言学

在与韩礼德先生接触过程中,他多次阐述过这样的观点:理论是无止境的,学术研究是无止境的。如果有一天有人认为自己的理论或学术思想已经非常完美了,他就会失去前进的方向,那就是意味着停滞不前,便会逐步走向消失。他的Introduction to Functional Grammar已有第4版,便说明他不断追求完美。

随着系统功能语言学在国内外的发展,其内部出现了悉尼学派、卡迪夫学派、语言符号学、计算语言学、生态语言学等分支。即使在悉尼学派内部,也有Hasan和Martin之争。为此,我曾经在清华大学的一次系统功能语言学大会上对韩礼德先生进行公开访谈时,试图了解他对这些流派如何评价。他不给出回答。我当场表示道歉,因为我立刻发现我不该提这个问题,他在二十一世纪提出的“适用语言学”(Appliable Linguistics)实际上便是对系统功能语言学的未来发展所表达的看法和指导。适用语言学的理论构建便是提供发展任何语言学理论的指导意见,如意义的发生、所追求的目标、工作机制、社会理据和意义、可行性、适用性等。我更认为,这个理论不仅可用来客观地评价系统功能语言学内部的不同流派,也可用来评价非系统功能语言学的其他语言学理论(胡壮麟 2007)。这都说明韩礼德先生一方面认为不同理论和流派,各有其目标、理论基础、方法和价值,没有必要去肯定或否定其中一个;另一方面,我们的注意力应当在总结过去和现在研究的基础上,指向未来,探索新的突破点。

五、中国梦与中国情

韩礼德先生自幼对中国具有深厚感情,成年后自愿学习中文,第二次世界大战后曾先后就读于北京大学和岭南大学,详见笔者2015年和2016年发表的两篇文章,此处从略。我在这里只想谈两点。第一点是中国高校对他的肯定和支持,远远超过任何一个国外学者,例如:

——北京大学1996年授予韩礼德客座教授称号;

——香港城市大学2006年成立“韩礼德适用语言学智能研究中心”;

——北京师范大学2011年授予韩礼德名誉博士学位;

——中山大学2013年成立“韩礼德语言学文献中心”;

——上海交通大学2014年成立“马丁适用语言学研究中心”。

我想谈的第二点是韩礼德先生将他在北京师范大学讲学的10万酬金全部捐献给总部设在北京师范大学的中国功能语言学研究会,2015年4月成立了“韩礼德-韩茹凯语言学国际基金”。先生培养我国年轻一代的精神令人钦佩。