数学实验:操作与思维融合的新路径

2019-01-08陆泉萍

【摘要】本文结合教学实际论述在小学数学教学中开展数学实验的途径,认为教师可以拓宽实验空间、根据教学内容开发实验材料、巧妙设计实验过程、深度挖掘实验内涵,让学生掌握数学知识、提炼数学方法、感悟数学思想、积累数学活动经验。

【关键词】小学数学实验 学习方式 途径

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2019)11A-0098-03

瑞士数学家欧拉曾说:“数学这门学科,需要观察,更需要实验。”就知识层面而言,小学数学学习主要是掌握前人探索发现所得的数学知识。但不同的学习方式决定了学生对所学知识的理解深度,也决定了学生在学习过程中所形成的能力、积累的经验。数学实验,正是改善学习方式的一个突破口。它给予学生足够的时间和空间经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证等活动过程,使课堂学习成为学生掌握数学知识、提炼数学方法、感悟数学思想、积累数学活动经验的途径。

苏教版小学数学教材中的实验内容大致可以划分为以下四种类型:建构数学概念、验证数学结论、探索数学规律、解决某个或某类具体问题。小学数学实验总体上遵照“提出问题—操作实验—观察分析—得到发现—验证结论”这样一个过程,但每一个实验都受实验内容、学生年龄和心理等因素影响有自身的缺陷。笔者结合自身教学实际,分享四类基本小学数学实验的实施过程及反思。

一、拓宽实验空间,建构数学概念

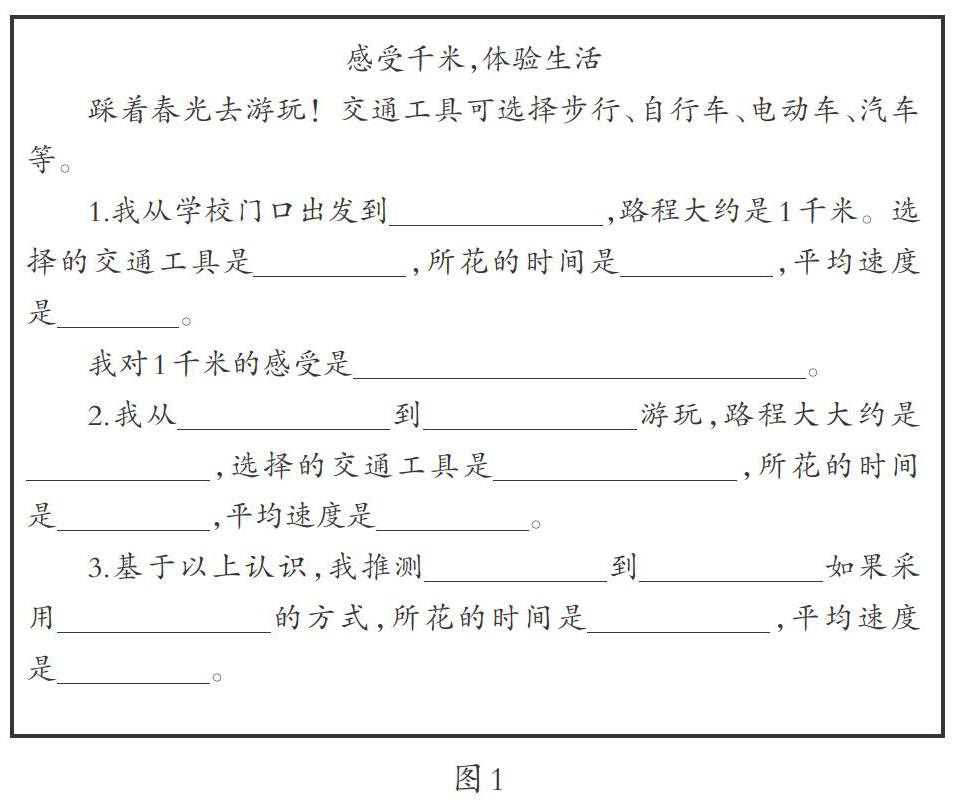

《义务教育数学课程标准》(2011年版)指出,为了帮助学生真正理解数学知识,教师应注重数学知识与学生生活经验的联系,组织学生开展实验、操作、尝试等活动。数学来源于生活而又高于生活。以《认识千米》为例,“千米”这个概念在生活中比较常见,如马路上的限速标志、乘坐高铁时显示的时速等都有“千米”的影子。然而,“千米”对学生来说是十分抽象的,仅仅“看到过”无法使学生在脑海中真正建立此概念。而三年级小学生的思维正处于向具体运算阶段过渡的阶段,无法脱离具体对象在抽象形式上进行运算,因此,让学生走出课堂到生活中去“听千米”“看千米”“说千米”“实践千米”是十分必要的。在教学中,笔者设计如下实验(如图1)。

在实验过程中,学生的学习热情被充分调动,他们趁着大好春光和爸爸妈妈一起,边享受亲子时光边建立千米实际表象。当然,实践活动只是数学实验的一个重要组成部分,交流、得出结论、运用也不可或缺。学生将自己的体验过程拍摄下来(介绍起始地点、终点、出行方式、用时、途中风光、感受等)形成一段段视频,笔者选取有代表性的作品在班级内展示交流,学生的自身感受与同伴经验交汇,共同对千米的概念有了更深层次的建构。“1千米有多长?”选择步行的学生的感受是“还是挺长的一段路,和奶奶一起走了15分鐘左右”“慢跑用了差不多10分钟才到达,脸都有点微微发烫了呢”,选择自行车、平衡车的学生的感受是“1千米也没我原来想象中的那么长,差不多5分钟就到了呢”,选择汽车的学生的感受是“我们花了两三分钟就到了,中间还遇到了一个红灯哩”……教师拓宽实验的时间和空间,引导学生真正建构“千米”概念。

二、开发实验材料,探索数学规律

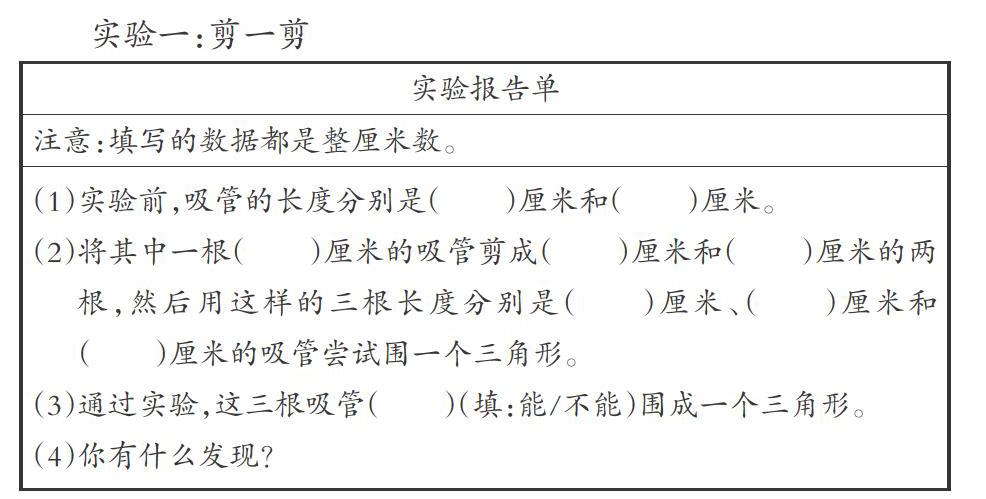

波利亚说过:“历史表明,数学不只是逻辑推理,它还有实验。”《三角形的三边关系》一课教师无一例外地通过数学实验引导学生探索规律。因为按照该年龄段小学生的思维发展水平,他们无法根据自身已有数学的知识体系用抽象推理的方式得出三边关系。因此,我们需要借助数学实验来探究三边关系。考虑到要尽可能减少误差对探究结果的影响,笔者开发实验材料,用吸管代替三角形的边让学生通过“围一围”操作进行实验。笔者提供给学生两根吸管(长度精心设计过,有的两根一样长,有的不一样长)设计如下实验:

实验一:剪一剪

通过把其中一根吸管剪成两根,学生有的成功地围出了三角形,有的没有。在展示有代表性的作品后学生展开思考和讨论,发现失败的作品中“两根短的加起来比最长的要短”或“两条边加起来正好等于第三条边”,进而得出“三角形两边长度的和大于第三边”这一初步规律。通过举例观察,又进一步得出“三角形任意两边长度的和大于第三边”。笔者引导学生对实验进行回顾反思:“要想任意两边长度的和大于第三边,应该剪哪一根?”明确要剪长的吸管,但无论怎么剪,只要剪完后两边长度之和大于第三边,就能围成三角形。通过这样的实验,进一步内化三边关系,突破“任意”两边之和大于第三边这一难点。

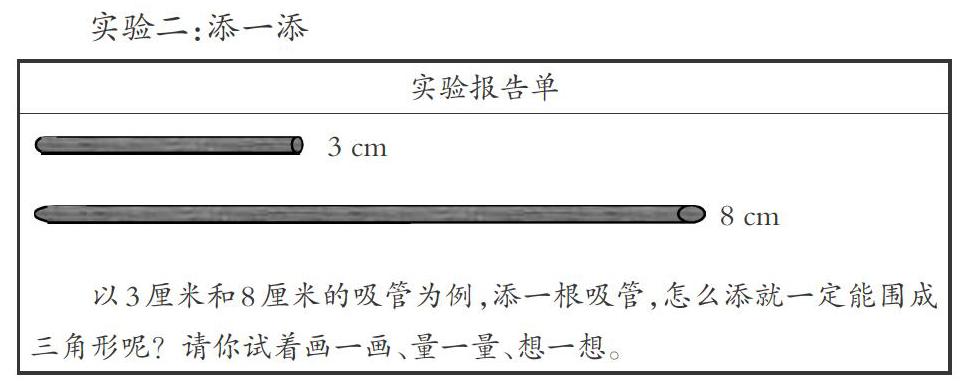

实验二:添一添

通过该实验,不同层次的学生有不同的收获。有的学生以3厘米和8厘米为其中的两条边画一个三角形,通过测量得出第三边的长度;有的学生添的吸管长度出现了小数数值,拓宽了认知;有的学生以8厘米为最长边,根据“两边长度的和大于第三边”这一规律确定第三边要大于5厘米才能围成三角形;有的学生则进一步想到,倘若以未知边为最长边,那么它必须小于11厘米。综合以上实验探究,学生得出第三边的长度为5厘米和11厘米之间任意一个数值。

三、巧设实验过程,验证数学结论

验证型实验即小学生在已经知道数学结论的情况下,通过实验操作等手段试图用所学知识和方法进行“再发现”“再创造”的实验。在教学中,教师应该力图避免外部人为地加快儿童对某种问题的认识过程。巧妙地设计实验过程,能使学生完善知识结构,体会数学的特点,产生积极的情感体验,也能在一定程度上培养学生的创新精神和实践能力。

在《长方形与正方形面积计算》一课中,笔者对学生的认知起点进行了调查,发现不少学生已经知道长方形的面积等于长乘宽,但无法说清公式的由来。基于这样一种实际情况,笔者设计以下实验引导学生对长方形公式的推导过程进行再发现。

实验一

是面积为1平方分米的正方形

思考:请你估计这个长方形的面积。动手摆一摆验证你的估计。你是怎么摆的?

学生利用1平方分米正方形大小的表象,在脑海中估计长方形大约包含几个这样的正方形,从而建立“有几个1平方分米的正方形就是几平方分米”的认知,感知长方形面积和面积单位个数之间的联系。动手摆一摆是对前面估一估的科学验证。学生从“全部摆完”到只要“摆一排有5个、有3排”来确定实际面积的大小,感知长、宽、面积等要素与每排个数、排数、正方形面积个数之间的对应关系。

实验二:引导学生进一步明确图形和面积单位之间边长的关系

每名学生准备一张“4cm×6cm”的长方形纸片、一个面积为1平方厘米的小正方形、直尺,自主选择工具想办法得到该长方形的面积。学生不难得出:

每排有6个×有4排=24个。

↓ ↓ ↓

长6厘米×宽4厘米=24平方厘米

从而验证长方形面积的计算公式,学生真正明白了为什么“S=a×b”能计算长方形的面积。

四、深挖实验内涵,突破数学难点

“综合与实践”是学生积累数学活动经验的重要课程内容版块,却是一线教师最容易忽视的教学内容。荷兰教育家弗莱等塔尔曾说:“数学学习是一种活动,这种活动与游泳、骑自行车一样,不经过亲身体验,仅仅看书本、听讲解、观察他人的演示是学不会的。”教师可依托数学实验这一载体,通过精心设计富有启发的问题,引领学生开展有效的观察、操作、交流、反思等活动,使学生获得数学知识与体验、提升数学素养。大数对小学生而言是模糊的,教师教学《一亿有多大》时需要以实验为依托让学生建立大数的感觉。因此,笔者设计了如下实验过程。

实验一:从高度上感知一亿有多大。同桌两人合作一起数100张纸并测量其高度。推算一亿张纸的高度。试着估计珠穆朗瑪峰的高度与一亿张纸高度的关系,谈谈自己的感受。

实验二:从重量上感知一亿有多大。掂一掂,估计1枚1元硬币的重量。称出10枚1元硬币的重量。推算一亿枚硬币的重量。想一想,需要几辆载重4吨的卡车才能运走这些硬币。

实验三:从时间上感知一亿有多大。记录跳100下绳所用时间。推算跳一亿下绳子需要的时间,谈谈你的感受。

通过实验引领,学生对大数一亿的概念的认识逐渐具象化,和高度、时间、重量等熟悉的概念之间建立了联系。学生通过猜想、实验、推理和验证,利用具体素材的对比,直观感受一亿的大小,形成对一亿的真实直观表象,丰富对大数的体验,有利于他们发展数感、获得良好的数学感悟。

双手和大脑是儿童的两大宝,不同类型的数学实验都需要学生用双手去操作、用大脑对实验过程和结果进行数学化的分析,从而获得数学基础知识与基本技能、收获数学活动经验和发展数学思想。

【参考文献】

[1]刘正松.数学实验:推开数学学习的另一扇窗——以《两、三位数除以一位数》为例[J].教育研究与评论(小学教育教学),2015(8)

[2]郭庆松,侯正海.数学实验手册[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2015

作者简介:陆泉萍(1990— ),女,江苏苏州人,中小学二级教师,研究方向:小学数学实验和数学表达。

(责编 刘小瑗)