铝热反应实验的反思性教学

2019-01-03咸于莉王茂力

咸于莉 王茂力

摘要: 以铝热反应实验为例开展基于化学学科核心素养发展的反思性教学。对铝热反应“验证性”实验

功能定位予以反思;分析原实验试剂和装置上的不足,结合相关文献,提出改进方案;通过观察实验中认

知模型建立、鼓励质疑生成探究资源、多角度设置铝热反应用途情境、对比评价传统与创新实验等环节组

织课堂活动,对多维化学学科核心素养发展起到了积极作用。

关键词: 铝热反应; 核心素養; 实验设计; 反思性教学

文章编号: 1005-6629(2019)12-0049-06 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

每一次进行铝热反应教学都能见证学生欣赏这个实验时表现出来的惊讶与兴奋,但总有一些想法萦绕心头——震撼的实验效果能带来气氛的热烈、兴趣的升温,在此氛围下知道了更完备的铝的金属性相关知识,这固然不错,但该实验的教学功能和价值仅限于此吗?学生的那种热切是不是仅由表面的感官刺激带来的即时兴奋,学科关键能力[1]有提升吗?将该实验定位为“验证性”实验能否真正触动学生的深层思维去主动发现和剖析相关知识的各个方面?该实验本身和扩展后的意义能否充分展现?对学生的科学态度与社会责任等更高层精神领域有无触动?在教学中把该实验真正用到位了吗?几次教学下来总还有肤浅的感觉。

笔者以新课标对化学学科核心素养发展的要求为指向,结合诸多同行对铝热反应提出的改进,设计并实施了铝热反应的反思性教学。

1 实验试剂和装置应然而变

铝热反应本身是一个放热量非常大的反应,一旦发生后不用持续供热,就能自发进行,但是引发该反应所需能量也较大,以至于用酒精灯也引发不了,这是改用镁条引燃的原因之一。镁条引燃的确可使学生认识到化学变化需要一定的条件,而且有创新意识体现,但是实施起来有一个不足: 镁条燃烧本身过于明亮,对铝热反应现象有较大干扰。所以对引燃方式[2]做出如下改变: 将高锰酸钾和镁粉按质量比5∶1混合,向其中滴入数滴甘油,十几秒后开始反应,仅有少量白雾,无持续明火、强光出现且引燃顺利。这种无火引燃、滴液而发的方式与学生已有经验明显冲突,能激起学生兴趣并引发他们关于化学反应中“化学变化的条件、遵循的规律、能量的转化、化学变化的速率,调控的手段等等”的深度思考。

教材中的实验装置设计很独到: 以一张滤纸作为容器,铝热反应发生后,滤纸熔穿,铁水掉落,整个过程一气呵成。不足之处在于红热铁水的生成现象被滤纸挡住不少,有时滤纸被引燃,从而对观察实验有干扰,而且铁水很快熔穿滤纸,一瞬间即掉入沙中。太快的过程对学生观察不利,激动的背后可能是低效的观察。我们将滤纸改为直立的大试管,这样所有的药品及反应过程完全可视。反应的引发、铝热剂燃烧、红热铁水缓缓向下流动、试管变红变形都清晰可见。提供清晰的观察资料是建立化学学科思维的必要条件。

实验设计改变至此,能够算是为学生提供了有效的观察素材了吗?观察是为了获取资料、验证某一观念或计划、解答某一难题以及指导继之而来的思维的方法。科学工作者从来不把积累观察本身作为目的,而是经常把观察作为获取理智结论的手段。观察本身应包含主动的探究[3]。

如果以出现红热铁水作为整个实验研究结果的最终呈现,那么该设计的核心素养培养的承载力还显单薄。受到张旭东对“证据推理与科学探究”及“基于演绎推理的元素化合物性质教学”论述[4]的启发,将设计思路转移到铝热反应的“用途”探究上。铝较活泼的金属性与铝热反应提供的高温赋予了其冶炼难熔金属的用途,除此之外呢?如何通过实验激发、暗示学生探索铝热反应用途的广泛性呢?笔者借鉴了实验手册中的一个创新点: 将两根铁丝靠拢,埋在铝热剂当中。当红热铁水渐渐冷却,敲开试管后发现: 两根靠拢的铁丝被紧紧焊接在一起,而且铁丝的长度比之前短了一截。如果能引导学生启动理智、有效的观察,这些现象就可以作为铝热反应有焊接金属和熔断金属的用途的设想之暗示,教师随后提供“焊接铁轨”“定向爆破熔断钢筋”等证据分别对这些设想予以证实。过程中可以促使学生进行有效观察,激发有实际目的、意义指向的深度思维与推理探究意识,锻炼运用化学反应原理解决实际问题的能力,同时可让学生深刻认识化学对创造更多物质财富和精神财富、满足人民日益增长的美好生活需要的重大贡献[5]。反思至此,铝热反应的实验装置完成了以下改变(所用仪器为大烧杯、硬质玻璃反应管,装置见图1)。

图1 改进后的实验装置示意图

2 学科能力活动的应然而设

合适的学习材料并不意味着核心素养的必然建立。核心素养的培养既不可能一蹴而就,也不是空中楼阁,而是建立在教师对知识的功能化理解的基础上潜移默化地培养起来的。学科知识需要经过学习和理解、应用和实践、迁移和创新等关键能力活动,才能从具体知识到认识方式的外部定向、独立操作和自觉内化,从而形成学科核心素养。反思之前的铝热反应教学,教师讲述的比重过大,缺乏有效的学科能力活动来引发学生深度思考从而达到认识方式的提升,更缺乏对知识的应用实践、迁移创新。因此,基于素养的教学资源的挖掘固然重要,而能否利用这些资源在课堂建立有效的学科能力活动则是决定核心素养培养成败的关键。

2.1 带着目的去观察,建立实验观察中的认知模型

为了提高观察的效率和实现观察的意义,促进学科思维进而发展素养,观察实验时需要带有一定的目标指向。达成该目标往往需要超越现象观察的本身,需要对反应的本质和应用作出探索,对实验的细节进行敏锐的审视,并且需要有一定的探究性思维。

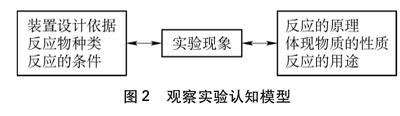

观察目标即是一种观察实验的认知模型体现,该认知模型一旦形成,实验观察中的思维层次就会有一个提升——从表象的关注升华至对本质(内)和应用(外)的探索。铝热反应属于铝的性质实验,其观察认知模型可按图2所示建立。

图2 观察实验认知模型

向学生详细说明实验装置和药品后,用PPT明确提出实验观察目标要求:“何种现象说明铝和氧化铁能反应?该反应的条件是什么,如何提供?产物是什么?体现了铝的何种性质?该反应的热效应如何?该反应的用途?实验中镁粉、高锰酸钾和甘油的作用?作出以上判断的依据?还有何疑问?”接着开始滴液引发反应。实验完成后,敲开试管,学生观察到两段铁丝被焊接在一起,之后开始相互交流,讨论。各组主要发言记录如下:

火花四射、有红热液体慢慢向下流动,说明铝和氧化铁发生反应;

反应的条件是需要供热,因为不加热时不反应;

镁粉、高锰酸钾和甘油混合后应该是能起到供热的作用;

产物有铁单质,因为铁丝被冷却的铁水固定在一起,体现了铝的还原性;

肯定是放热反应,铁都变成铁水了,试管也变形了;

可以用该反应炼铁、焊接金属;

……

交流中,大部分要求掌握的知识点在学生口中逐渐呈现,教师择其要点,板书加以确定、强调以及补充。

2.2 课堂质疑悬而不答,鼓励深入思考,促进“科学探究与创新意识”的培养

质疑过程中,学生提出的部分问题如下:

为何不用酒精灯直接加热铝和氧化铁引发反应?

把铁丝焊接在一起的一定是冷却后的铁水吗?如何确定生成了铁?

镁比铝更活泼啊,该反应会不会是镁粉把氧化铁还原了?

如果是铝和氧化铁反应是放热反应,为何还要用上层粉末反应后去引发?

铝比铁贵,为何消耗铝来冶炼铁?

除了氧化铁可以与铝反应,其他金属氧化物可以吗?

……

教师并未直接回答学生提出的所有问题,进行简明板书记录后,选择某些问题作为课堂生成的探究资源,教师作为引导者、组织者、合作者,和学生一起进行深入思考、交流、评价,避免有疑立答的做法。延缓评判对发展学生“科学探究与创新意识”素养有积极作用。在此举两例:

[例1]

教师: 针对Z同学提出的“镁比铝更活泼啊,该反应会不会是镁粉把氧化铁还原了?”请同学们参谋一下。

A同学: 理论上镁应该可以和氧化铁反应,而且可能比铝反应时还要剧烈,这是活泼性决定的。

B同学: 镁粉和铝粉都有,应该是镁粉更优先于铝粉去和氧化铁反应。

教师: 具体情况要具体分析,有不同想法的吗?

C同学: 你们说的情况和这个实验有些不符合,这个实验中的镁粉是在铝粉和氧化铁混合物的上层,量少且接触面只有一层而已,而红热的铁水生成是从上往下而且逐渐增多,说明是铝粉还原了氧化铁。

D同学: 我同意C同学的意见,镁粉燃烧后热量供给了后面的反应就没了啊,镁粉只有一点点啊,哪儿还能还原氧化铁?

教师: 同学们观察得很仔细,提出的问题很有份量,分析得也有理有据,铝热反应中的确是铝作主角去和氧化铁反应了。那么如果换一个情景来思考Z同学的质疑,会不会真有“镁热反应”呢?反应是不是更剧烈呢?会在哪里使用“镁热剂”呢?请同学们课后找资料查证。

设计这个活动的主要目的是发展“科学探究与创新意识”素养,且将该素养的应用延伸至课外。要求学生运用较多的化学学科知识与基本观念,诸如活泼性、优先反应顺序、量的多少、反应接触面积等,可以看出该素养的发展也需要依靠其他几个维度的素养合力支撑。

[例2]

学生A: 既然铝和氧化铁反应是放热反应,为何还要用上层粉末反应后去引发?

学生B: 放热反应又不是说不要条件,也需要激发的。

教师: 能不能举个例子?

学生B: 氢气燃烧是放热的,但是也要点燃才能反应。

教师: 能否从反应过程中能量变化的角度来解释为何有的放热反应也需要加热?

思考一会儿后,有学生回忆起相关的反应历程—能量关系图,对能垒的存在与对反应条件的影响作出了说明……

可以看出,部分学生具备的化学知识、学科观念处于比较零散和混淆的状态。认为放热反应是自发的,是不需要外界施加能量即可发生的反应,对反应能垒的存在常常忽略,所以始终有部分学生固执地认为“放热反应无需加热,吸热反应必须加热”。纠正这一错误的学科观念已属不易,而构建正确的认知模型并应用在实际问题中才算是真的做实了。

在一次准备实验时出现了一个意外: 当时气温不到10℃,笔者将甘油滴入高锰酸钾与镁粉混合物后却迟迟不能引燃反应,由于也想顺便试试下层铝热剂的比例是否恰当就又取镁条插入混合粉末中来引燃,当把打火机火焰靠近镁条时,短短几秒时间,镁条还未来得及引燃,之前滴入的甘油却与高锰酸钾开始反应了,滋滋作响,白雾升腾,随即镁粉反应引发了鋁热反应。笔者将这个“意外”告知了学生。

教师: 为何当时将甘油滴入高锰酸钾与镁粉混合物后却迟迟不反应?为何用打火机点燃镁条时,镁条还没点燃却把之前安静的甘油和高锰酸钾吵醒了,这里的原因是什么?

(学生非常感兴趣,并将之前的能量观念利用起来,热烈讨论后得出结论)

学生A: 可能是当时气温较低,不足以引发甘油和高锰酸钾的反应,而当打火机火焰靠近,

起到了加热激发反应的作用。

教师追问: 针对整个实验过程,试分析每个反应的热效应以及反应之间的关系。

学生B: 这里所有的反应都是放热反应,甘油和高锰酸钾反应放热促使镁反应,镁反应放热激发铝热剂反应。

教师: 如只用高锰酸钾和甘油,而不加镁粉,铝热反应不能被激发,试解释原因。

学生C: 高锰酸钾和甘油反应放的热不够越过铝热反应过程的能垒,所以不能直接激发,但是这个热可以使镁粉燃烧,而镁粉燃烧放热更大,可以越过铝热反应过程的能垒。

教师: 回答非常清晰到位!

该课堂活动利用学生提出的问题,对放热反应的激发方式展开思考与讨论,发展了“变化观念与平衡思想”素养,对提供反应的“条件”有了更深刻的认识;利用实验中的“意外”使学生在真实情境中应用正确的认知模型进行深度思考,也使学生体会到进行科学发现与解释的乐趣以及严谨求实、探索未知的科学态度的重要性,和以往情境单一且活动单调、单向的教学相比,核心素养培育的达成效果完全不同。

2.3 多角度设置“熔断”情境,培养“科学态度与社会责任”的核心素养

在学生交流铝热反应的用途时,根据实验现象可较容易得出“焊接”与“冶炼”的假设,接着教师播放焊接铁轨的录像,对他们的假设进行了证实,也一并解答了之前提出的“铝比铁贵,为何用消耗铝来冶炼铁”这一质疑。

正当学生思想处于“满足”状态而自得时,教师将实验前等长的铁丝和反应后明显短了一截的铁丝对比,再让学生思考铝热反应的更多用途,大家又开始细细思索,但一时提不出合理的设想。这时教师展示了两段视频: 一个是美剧《绝命毒师》中怀特先生用铝热反应熔化铁锁进入化学品仓库偷盗制毒原料;一个是美剧《生活大爆炸》中几位年轻科学家在野外换汽车轮胎时遭遇螺丝生锈卡死,本打算用铝热剂熔断生锈螺丝,却不料把汽车引燃的场景。

这些学生平时津津乐道的热门美剧,当然一下子引起他们的极大兴趣,立刻和刚才思路受阻的“用途”联系上了:

学生A: 喔!铝热反应产生的高温可以熔化金属,那可以起到切断金属的作用!

教师: 电影中的做法的确应用了铝热反应的“熔断”用途,但科学本身是把双刃剑,对他们的做法有何想法?

学生B:“熔锁”的动机是偷盗,这是把科学反用了;

学生C: 如果不是偷盗,用铝热剂“熔锁”太巧妙了!

学生D: 熔断生锈螺丝本身很有创意,但是忽略了这个反应的威力和具体的环境,没有注意安全,在靠近易燃物做铝热反应是滥用了这个反应。

教师: 再给大家看一个将铝热反应熔断正用的例子。(PPT展示定向爆破中地底钢筋的熔断)大家看到了多个应用铝热反应的实例,有何体会?

学生E: 铝热反应知识本身比较好懂,但是到实际生活中如何合理应用,是很需要创造力和判断力的。

学生F: 科学本身是中性的,科学的正用、反用、滥用会带来不同的后果……

“科学态度与社会责任”素养进一步揭示了化学学习更高层次的价值追求[6]。然而该素养培养常显得比较苍白无力,不知从何下手。原因就是在相关情境中未找寻到恰当的素养生长点让学生有实感而自发,教师一味去宣讲、灌输,只能引来乏味、呆板的说教。杜威在《我们怎样思维》一书中说到: 教師是一名向导和指导者;教师掌舵,而驱动船只前进的力量一定是来自学生的。教师愈是了解学生以往的经验,了解其希望、理想和主要的兴趣,就愈能更好地理解为使学生形成深刻思维所需要加以指导和利用的各种工作动力[7]。该课堂活动利用学生对热门美剧的兴趣,设计了“熔断”用途的反用、滥用、正用的情境,让他们自己评价,作出价值判断,树立社会责任感和科学伦理道德意识,“科学态度与社会责任”的素养培养显得自然、真实而且有份量。

2.4 教材实验与创新实验的对比评价与再设计促进化学学科核心素养发展

基于铝热反应教材实验的经典性和相关考试要求,用改进实验全盘代替显然是不合理的。教材实验是经过诸多教育教学专家多次认真实践、反复论证后才编入教材,后续的改进实验可以说是站在前人肩上而有所为,对教材实验的尊重本身也是体现“科学精神”的一个方面,以此反思促成“教材实验和改进实验的对比评价”课堂活动。需要指出的是,既然是“对比评价”,必然对两个实验的优点、缺点都要认真挖掘——从原理、装置、操作方便性、现象展示效果、经济性等方面展开对比思考,这种思考属于高阶思考,需要一定的批判能力和对实验创新点的欣赏能力,对“科学探究与创新意识”素养的发展有积极促进作用。

学生对装置和试剂的部分评价如下:

学生A: 教材实验要用铁架台等笨重的装置,改进实验装置轻巧,使用方便。

学生B: 教材实验装置中铁水生成没有那么容易观察,一下子就掉下去了,改进实验装置使得铁水的生成和流动都很容易观察。

学生C: 改进实验中还有焊接铁丝的展示,很有趣,教材实验中不能做到。

教师: 注意是“评价”不是“否定”,教材实验中的装置没有一点优势吗?

学生D: 教材实验中用滤纸做反应容器很经济划算,而改进实验会损失整个试管。

学生E: 我也觉得改进实验更花钱,教材实验用的药品种类更少些。

教师: 今天的铝热反应改进实验是在教材实验基础上继承和发展而来,你们已经知道了两个铝热反应实验了,看看能不能在它们的基础上设计出更优秀的铝热反应实验呢?

3 对“铝热反应”反思性教学的再反思

3.1 此次铝热反应教学实践中化学学科核心素养培养情况

对铝热反应实验进行改进以及相关课堂活动设计都是在化学学科核心素养指向下而成,实践中沿着“情境→知识→思维→素养”的认知逻辑顺序而行。在教师的主导下,学生起到了主体的作用,新颖、熟悉、实用的情境激发了他们的兴趣和注意力,在质疑和释疑过程中充分启用高阶思维,运用各种化学学科知识、观念和认知模型来进行深层思考,使化学学科核心素养在学习过程中得到整体发展,达到了预期的目标。

3.2 对铝热反应教学的展望

化学学科核心素养的培养还可以通过引入相关的化学史来助力,借助史料,追寻学科知识演变历程,遵循学生思维特征,设计有针对性的教学有助于提升学生的知识水平和核心素养[8]。当学生被真实史料中真理探寻之路的曲折和不易所吸引、被科学家的坚持不懈而打动、为他们巧思妙想而喝彩、在体验他们的心路历程中去认识科学方法和研究思想时,关键的化学学科思维和核心素养就同时在形成。这当然需要教师在对相关化学史的挖掘、选择、呈现上付出一番心血,但这一定是值得的。比如网上查到如下资料:

德国化学家汉斯·歌德史密斯(Hans Goldschmidt)于1893年发明铝热法并于两年后申请专利。因此该反应也被称为“歌德史密斯法”或“歌德史密斯过程”。研究最初的目的是在不用碳熔炼的条件下制备高纯度金属,但歌德史密斯敏銳地发现铝热法可以用于焊接。1899年在德国埃森,铝热法首次商业应用于焊接铁轨[9]。

该则史料中有哪些素养生长点?如何设计对应的有探究深度的课堂活动来促使这些素养的发展?这为教师提供了一种发展核心素养的新视角和实施途径。

反思性教学没有终点,追求“理想教学”“合理的教学”是没有尽头的,在形成关键学科思维、发展化学学科核心素养的指向下,不断再研究再实践,期待下一次的铝热反应教学会更精彩。

参考文献:

[1]杨季冬, 王后雄. 高中化学关键能力的内涵及构成要素研究[J]. 化学教学, 2019, (4): 3~7.

[2]杨淑君. 铝热反应实验的再改进[J]. 中学化学教学参考, 2018, (7): 58.

[3][7](美)约翰. 杜威著. 姜文闵译. 我们怎样思维[M]. 北京: 人民教育出版社, 2005: 206, 38.

[4]张旭东, 杨玉琴. 浅析“证据推理”在元素化合物探究教学中的应用[J]. 化学教学, 2019, (4): 45.

[5][6]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 2~4.

[8]张蕊, 张宁, 许燕红. 立足化学史, 突破“酸、碱、盐在水溶液中的电离”教学难点[J]. 化学教学, 2017, (4): 39.

[9]搜狗百科[https://baike.sogou.com/v267446.htm?fromTitle=%E9%93%9D%E7%83%AD%E5%89%82].