被“隐藏”的歌剧角色

——解读歌剧《卡门》第二幕管弦乐的功能

2019-01-03刘雅新

刘雅新

短小精悍的序曲、优美感人的咏叹调、极具张力的重唱与合唱已成为经典歌剧的标签,在大众群体中广为流传。对于一种将音乐、戏剧、诗歌、舞蹈及美术高度综合的艺术,能否让每一位观众在欣赏过程中准确捕捉到歌剧的“戏”,直接关乎该作品的审美价值。然而,很多时候歌剧唱段的外文歌词往往是导致观众无法入戏的主要原因之一。此时,唯有借助别具一格的舞台美术、灵活多变的灯光效果等视觉元素增强代入感,使观众较直观地了解剧情和人物。但这些元素只能作为歌剧展现冲突、感情等戏剧内涵的辅助手段,真正承担歌剧表现职责的应该是音乐。正如美国音乐学家约瑟夫·科尔曼所说:“音乐在其中没有发挥中心表现作用的戏剧艺术作品,应该被冠以其他名称,而不是歌剧。”①

法国作曲家比才19世纪创作的歌剧《卡门》是当今全球上演率最高的经典剧目之一。剧中,让观众津津乐道的序曲及《哈巴涅拉》《斗牛士之歌》《赛吉迪亚舞曲》《吉卜赛舞曲》等选段,它们所承载的个性鲜明的戏剧人物、跌宕起伏的故事情节、色彩绚丽的异域风情构成了《卡门》的“戏”。然而,歌剧中“戏”的展现除了依靠演唱者的声音塑造之外,还需要一个被“隐藏”的角色来支撑,那就是充当歌剧“向导”的管弦乐。如《卡门》序曲,短小精悍的篇幅、高度凝练的音乐主题、极具戏剧性的音乐思维等特性,使它既充当故事梗概,又奠定全剧基调,是把握剧情发展与人物特点的关键。鉴于管弦乐承担歌剧“向导”这一特殊角色,本文将通过对《卡门》第二幕管弦乐部分的分析,力求挖掘出管弦乐在歌剧中的功能。

《卡门》第二幕,讲述的是在西班牙塞维利亚老城墙旁的利拉斯·帕斯蒂亚小酒店里,很多吉卜赛人与军官正聚集在一起饮酒狂欢(《吉卜赛之歌》),其中包括烟厂女工卡门和她的女友们。后来,斗牛士埃斯卡米诺也来到小酒店(《斗牛士之歌》)被卡门吸引,并向她大胆表白,但卡门没有立即给予承诺。埃斯卡米诺离开后,走私犯当凯勒和雷门达多试图说服卡门参与一宗走私交易,卡门断然拒绝,并表明自己正在恋爱(卡门、弗拉斯姬塔、梅塞黛斯、当凯勒、雷门达多的五重唱)。此时,远处传来青年卫兵下士唐·何塞的歌声(《阿尔卡拉龙骑兵》),两人的重逢令卡门愉悦地跳起了响板舞。当唐·何塞听到军号声并表示想返回军队时,卡门顿时转喜为怒。唐·何塞安抚卡门的同时也表达出对她深深的爱意(《花之歌》),随后,警卫长苏尼加的来访,引发了与唐·何塞的冲突。唐·何塞也因此失去了卫兵身份,只好跟随卡门到山里做走私生易。

从剧情来看,第二幕有两个地方颇具戏剧效果:斗牛士埃斯卡米诺的出现,以及卡门与唐·何塞的重逢。而从音乐手法来看,这也是作曲家比才发挥音乐能动性的两个关键点。为此,笔者将通过以下三个方面分别对这些关键点及相关片段进行解读。

一、营造气氛

通常,观众对歌剧场景的印象,往往停留在舞台布景上,尤其是幕间的布景置换。但在观赏歌剧过程中大家会发现,相对固定的布景未必能完全代表歌剧每一幕所需的场景。其原因在于,随剧情发展而改变的气氛场景,人物、情感、风俗等因素都会导致气氛场景的变化。在歌剧里,这些变化的细节可以通过音乐手段来完成。“特殊的音乐往往营造出特殊的氛围,建立一个特别的世界,某种类型的思想、感情和动作只在这里才有可能存在(至少貌似真实)。”②面对第二幕多变的气氛,比才利用管弦乐营造出不同性质的场景,以确保观赏体验的连贯和完整。

1.氛围性场景—《间奏曲》

由巴松以敏锐的短奏呈示选段《阿尔卡拉龙骑兵》的主题(后简称“骑兵主题”),在弦乐拨奏与小鼓的衬托下为歌剧第二幕开场营造出一种轻松、愉悦的气氛,正好与该幕故事发生地—小酒店的氛围相符。另外,这一气氛又与第一幕结束时因卡门逃跑而带出的紧张、急促气氛形成鲜明对比。可见,这一短小的间奏曲具有承前启后的作用:一是移步换景功能,二是气氛情调的铺垫。与此同时,因《阿尔卡拉龙骑兵》在之后的场景里作为唐·何塞的身份象征,所以该间奏曲也为即将出场的人物(唐·何塞)、情节的发展提供了重要线索。

2.叙述性场景—《吉卜赛之歌》《斗牛士之歌》《响板舞曲》

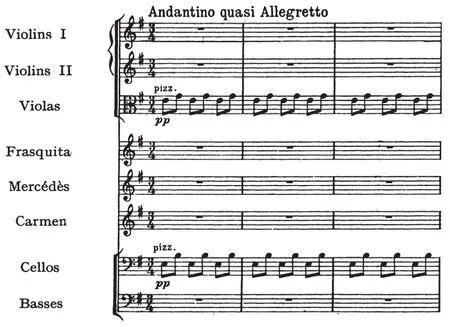

选段《吉卜赛之歌》,属复三部曲式结构,其中第一部分与第三部分均为纯器乐演奏。经比才的精心设计,管弦乐片段的特殊元素让该选段更显浓郁的西班牙吉卜赛风情,并充分表现出音乐对故事情节的决定性作用。一开始,由中提琴与大提琴声部演奏的反复跳动的旋律音程(见谱例1)为歌剧带来了典型的西班牙吉卜赛情调。

谱例1

从吉卜赛音乐发展脉络可见,19世纪流传于西班牙的吉卜赛音乐多与西班牙民间音乐结合,并形成一种由吉他伴奏的弗拉门戈音乐。根据节拍、重音、调式、和声、速度、伴奏音型及情绪等元素的不同,一般分为孤调、探戈、断续调及方丹戈。而谱例中的节奏属于孤调的传统节奏律动,比才透过这一极具弗拉门戈节奏特性的音型,以弦乐模仿吉他的方式将歌剧场景定格在吉卜赛人聚集的西班牙小酒店。随着铃鼓与木管组切分节奏的加入,管弦乐声部的舞蹈性被不断增强,伴随速度往急板(Presto)层层递进,尤其是第三部分近乎疯狂的速度,与人声、舞蹈共同勾勒出一幅激情满溢的“弗拉门戈”画面。

同样采用象征性节奏表现西班牙风情的还有选段《斗牛士之歌》。在激昂有力的主题旋律之下,比才为管弦乐声部配上西班牙波莱罗舞曲节奏(见谱例2),并以固定节奏的方式贯穿全曲的器乐与人声。

谱例2

另外,为更好地在音乐上表现斗牛士埃斯卡米诺出场时众人拥戴的场面,除了在埃斯卡米诺唱段中加入合唱外,比才还改变管弦乐声部织体,透过乐队齐奏的形式营造出热闹欢腾的气氛,增强舞台效果。

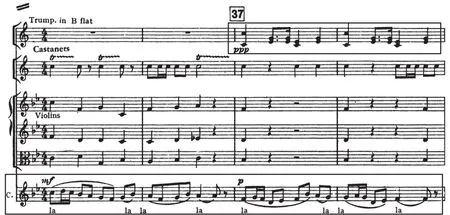

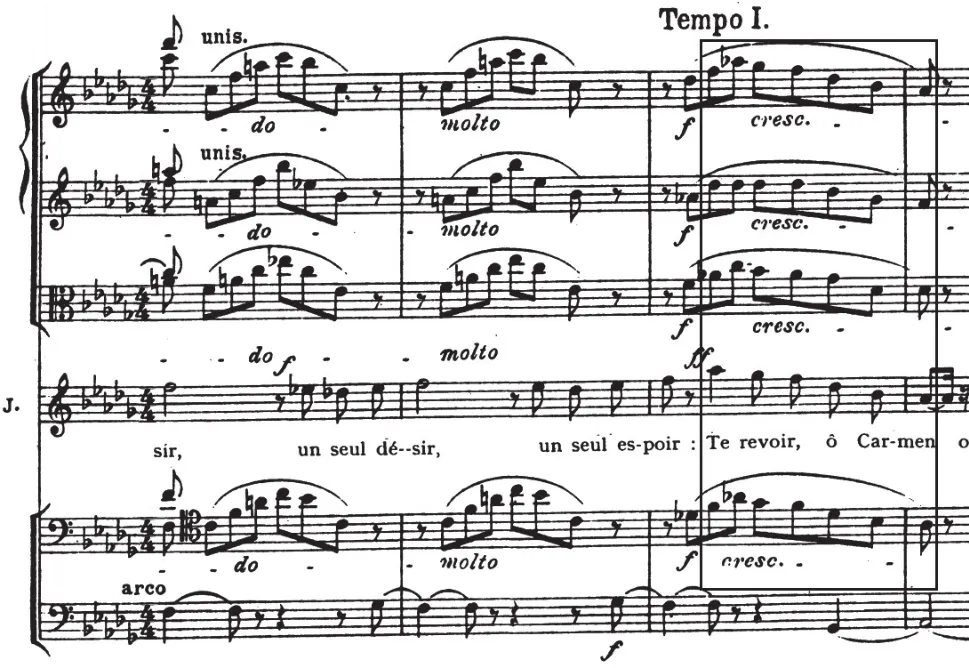

比才似乎在歌剧《卡门》的场景上花了不少心思。小酒店里,在响板的舞蹈节奏伴随下,卡门一边哼唱着欢快的曲调,一边跳起弗拉门戈舞,这是选段《响板舞曲》的场景。突然,小号声部奏起了铿锵有力的进行曲般的旋律,从弱到强,仿佛阿尔卡拉龙骑兵正朝着小酒店的方向走来。可是,卡门的哼唱并没有停止(见谱例3)。此时,舞台借助歌曲与进行曲的相互交织产生了视觉上的远景和近景,更显立体空间感。这一场景看似是弥补舞台固定布景的不足,但实际上是为后面的剧情做铺垫。

谱例3

经过对以上选段的分析,可以看出比才有意以管弦乐替代文字、布景,通过特定的音乐符号和手法构建场景,以叙述者的角度展现戏剧背景,加深观众对戏剧场景的印象,有助于戏剧情境的发展。

二、塑造人物

“音乐在歌剧中的一个能动作用,就是深入洞悉一个人物角色的内在感情生命,以此来全面地展示他的思想和行为。”③从巴洛克早期歌剧到现代歌剧,管弦乐一直是作曲家塑造人物形象的主要音乐手段之一,它以唱腔烘托、勾勒形态、心理刻画及动作陪衬等方式为人物角色注入活力。

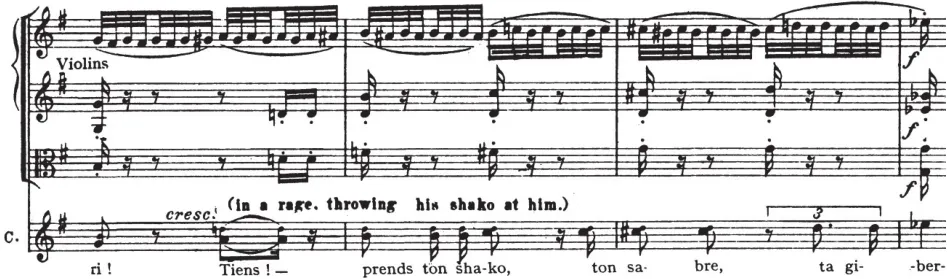

如上文所述,卡门与唐·何塞的争执这一幕具有突出的戏剧效果,人物心理活动丰富。在此,比才充分发挥了管弦乐对人物心理刻画的优势,让观众直接从音乐中感受到人物内心的细微变化。在小酒店里,卡门边敲响板边自由哼唱,过程中先后被唐·何塞坚持返回军营一事打断了两次,双方最终发生了争执。实际上,比才安排响板舞曲哼唱与进行曲并行的另一目的在于透过两种截然不同的音乐风格分别表现卡门与唐·何塞。联系故事情节可见,卡门哼唱的曲调不单是剧情需要,同时也表现出她内在的豪放、乐观的吉卜赛人性格,而进行曲则代表唐·何塞的军人身份。一个向往自由,另一个安分守己,似乎这段响板舞曲已为卡门和唐·何塞的争吵埋下了伏笔。争执中,卡门见唐·何塞执意归队,难以克制情绪,一下子由之前的喜悦转变为愤怒。一直持续的轻盈而略带律动感的弦乐拨奏顿时消失,在小提琴声部多次急促密集上行音型(见谱例4)的推助下,卡门激动地向唐·何塞宣泄了心中的不满。紧接着,唐·何塞为安慰卡门,在单簧管连续的上下行琶音式三连音的(见谱例5)映衬下说出了心中的困惑。

谱例4

谱例5

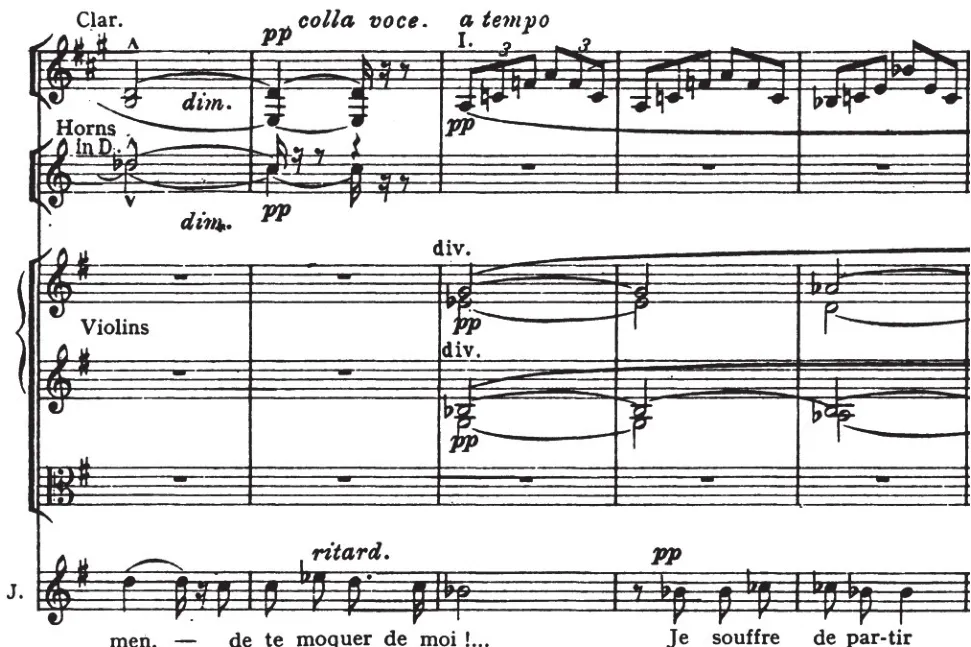

另外,管弦乐烘托唱腔的手段也常出现在剧中,这种做法在一定程度上起到对人物心理的暗示作用。《花之歌》中,在乐队木管声部的暖色调中缓缓道出了唐·何塞对卡门无限的爱意;中段长笛声部出现的大跳音程似乎暗示着唐·何塞心中对这份爱的犹豫;紧接着,因心中的矛盾引起的激动情绪,在小提琴奏出的级进上行震音的烘托下得到了充分释放。直至弦乐与声乐旋律同步时(见谱例6),唐·何塞终于找到答案,坚定地唱出:“再见你一面,卡门!”随后,弦乐声部透过多次再现声乐旋律碎片的方式强化着唐·何塞的情感。

谱例6

三、引发剧情

“戏剧中发生重要事情时,音乐总倾向于做出反应。这是因为音乐在时间中存在,并在时间中表达,因此音乐与戏剧具有自然的、有效的亲和关系……”④歌剧《卡门》采用的是分曲结构,由序曲与四幕组成,内含23个分场及27首分曲。从歌剧结构可见,幕、场、分曲犹如小说的章、节、段,是作曲家对歌剧进行地层次划分;但从每一幕的音乐发展来看,却不能简单地以场、分曲来作为情境的划分依据。为了让音乐构思不受结构的限制,比才在管弦乐声部采用了主导动机手法。主导动机在歌剧中可代表人物角色或动作行为或抽象概念等,具有一定的符号性。“斗牛士主题”与“卡门命运主题”是贯穿《卡门》全剧的两条重要音乐线索,是预示和推动情节发展的核心主导动机。此外,比才还在管弦乐声部安插了一些带固定音型的短小动机作为引发剧情的主要素材。

1.斗牛士主题

第二幕第二场,当斗牛士埃斯卡米诺离场时,管弦乐声部响起了气宇轩昂的“斗牛士主题”。尽管从场景角度来看,这一主题是音乐发展对人物行动所做出的反应,但换作从剧情来观察,它的出现似乎有另一个用意—戏剧冲突的“导火线”,预示卡门与唐·何塞的情感矛盾即将在第三、第四幕里被引发。

2.卡门命运主题

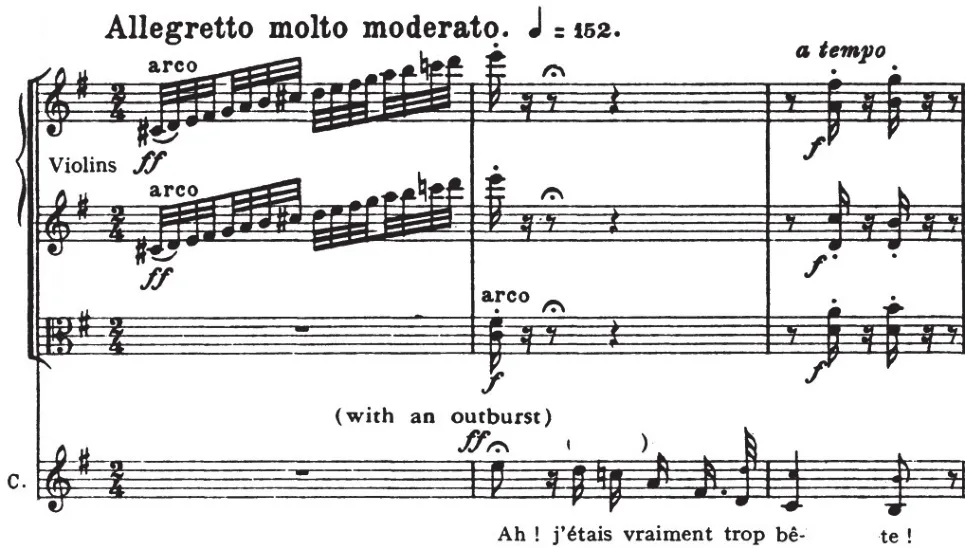

相比“斗牛士主题”的出现,比才在第二幕对带有悲剧色彩的卡门“命运”动机的运用极其巧妙,显示出作曲家对戏剧与音乐结合的掌控游刃有余。第四场,当唐·何塞准备返回军队时,卡门与他发生了争执,男女二重唱在愤怒与内心独白交织下表现出强烈的戏剧冲突。紧接着,按剧情安排,唐·何塞不想失去卡门,为了安抚她激动的情绪,于是决定向卡门表白爱意,即包含爱意的咏叹调《花之歌》。如果完全照着这一思路去构思音乐的话,卡门与唐·何塞二重唱之后应接上《花之歌》;但比才在这里设了一个意外进行,就在唐·何塞唱起《花之歌》之前安插了由双簧管吹奏的“卡门命运主题”,令前后曲调的色彩形成极大的反差。这一并置手法,不单在音乐上形成强烈的戏剧效果,同时也在暗示两人最终的情感悲剧。

3.快速上行音列

谱例7

除“斗牛士主题”“卡门命运主题”外,比才在第二幕中还使用了第三个主导动机—快速上行音列。与上述两个主导动机不同,这一动机不代表角色、动作、情绪等,其符号性具体表现为“转换”信号,一般用于场景转换、人物出场、情绪变化等。第三场,卡门与唐·何塞重逢里包含两个场景,一个是唐·何塞的歌声引起卡门的注意,另一个是两人在小酒店里见面。就在这两个场景转换之间,插入由第一、二小提琴演奏的长度为两拍的快速上行音列,起分隔作用。第四场卡门转喜为怒的瞬间,小提琴声部又出现了类似的上行音列(见谱例7)。

小 结

通过对歌剧《卡门》第二幕管弦乐片段的研究,可以看出比才在剧中通过交响性思维、有效的音乐手段及色彩多变的音响效果,借助管弦乐“向导”这一角色实现了他的戏剧立意。

纵观西方歌剧的发展,音乐作为歌剧最根本的艺术媒介,管弦乐这一“向导”角色早在巴洛克时期已被设定。17世纪作曲家蒙特威尔第在歌剧《奥菲欧》中使用小规模的乐队组合,来表现特定的情感目的、描绘效果或戏剧功能。18世纪格鲁克歌剧改革对管弦乐的要求,包括序曲表现力的加强,以及描绘自然景象和烘托人物内心情感。19世纪瓦格纳在乐剧《尼伯龙根的指环》里为预示或暗示人物、自然景物、情节事件、情绪心理等设有200多个主导动机。

注 释

①〔美〕约瑟夫·科尔曼著、杨燕迪译《作为戏剧的歌剧》,上海音乐学院出版社2008年版,第5页。

②同注①,第238页。

③同注② 。

④同注①,第243页。