经皮内镜下腰椎间盘摘除术后椎间盘残留影响及原因分析

2018-12-27李大刚陈世忠周其璋

李大刚,陈世忠,周其璋

(广东中山市中医院骨一科,广东 中山 528400)

近几年经皮腰椎内镜技术(pereutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)逐渐成熟,其在安全性、精确性、创伤性、恢复时间、并发症等方面比传统开窗手术及椎间盘镜髓核摘除术(microendoscopic discectomy,MED)具有更好的优势[1-3],已经成为治疗腰椎间盘突出症、腰椎侧隐窝狭窄症等腰椎疾病的主流技术。随着手术例数的增多、适应证的扩大,手术并发症也逐渐增多。术后残留是PELD的主要并发症之一,也是术后疗效不佳的主要原因之一。自2012年8月至2017年7月,我们应用经皮内镜治疗初次腰椎间盘突出症患者315例,详细随访分析了患者的术后残留情况,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 初次腰椎间盘突出症患者315例,其中男193例,女122例;年龄16~81岁,平均年龄43.5岁。L2~3节段1例,L3~4节段12例,L4~5节段158例,L5S1节段136例,L3~5节段1例,L4~5S1节段6例,L3~5S1节段1例;单节段突出307例,双节段突出7例,3节段突出1例;突出型202例,脱出型70例,游离型43例;中央型突出32例,旁中央型突出249例,极外侧型突出34例;6例合并突出物钙化,21例合并侧隐窝骨性狭窄,17例合并终板离断症,14例存在腰骶移行椎;311例为单侧下肢症状,4例为双下肢症状,4例合并马尾神经综合征;椎板间隙入路102例,侧方入路213例。

1.2 手术方法

1.2.1 侧方入路 采用0.5%利多卡因局麻,患者俯卧位或侧卧位。C型臂透视下定位手术节段及穿刺进针点,根据患者椎间盘突出部位、体型及合并症情况,在后正中线旁开7~15 cm,向患侧椎间孔方向穿刺,C型臂正侧位透视,穿刺针位于下位椎体上关节突尖部,常规不造影染色。取出穿刺针内芯,置入导丝。皮肤切口长约0.8 cm,沿导丝依次置入导管、导棒、环锯,逐级扩大椎间孔,置入工作套管,最终正位透视工作套管位于椎弓根内侧缘连线,侧位透视位于目标椎间盘后缘。置入内镜,在内镜直视下摘除突出的髓核组织,探查硬膜外腔,摘除游离椎间盘碎片,探查神经根下方及内侧无椎间盘顶压神经根,镜下神经根随水压波动良好,神经根恢复类圆形。患者下肢疼痛症状基本消失后,撤除工作套管,缝合术口。术后卧床休息3周,期间可在腰围保护下起床活动,术后4~6周内尽量避免弯腰、扭转、提重物等活动。

1.2.2 椎板间隙入路 采用0.5%利多卡因局麻或全麻,患者俯卧位。C型臂透视下定位手术节段及穿刺进针点,根据患者椎间盘突出部位、椎板间隙大小及合并症情况,后正中线旁开0.5~1.5 cm,向患侧椎板间隙或关节突内侧缘方向穿刺,C型臂正侧位透视,穿刺针位于关节突内侧缘、椎管后缘。取出穿刺针内芯,置入导丝。皮肤切口长约0.8 cm,沿导丝依次置入各级导管,逐级扩大软组织,置入工作套管,插入内镜,在内镜直视下切除黄韧带及部分关节突内缘,显露硬膜囊、神经根,探查硬膜外腔,摘除脱出髓核,自纤维环破裂口清理椎间隙内松动髓核,清理完毕后见镜下神经根、硬膜囊显露清晰,无髓核压迫。撤除工作套管,缝合术口。术后处理与侧方入路相同。

1.3 观察指标 术后立即复查CT或MRI评估突出间盘摘除情况,对可疑残留的患者在术后1个月、3个月后再次复查CT或MRI,随访4个月~5年,采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评价腰痛及腿痛,采用Oswestry功能障碍指数(oswestry disability index,ODI)判定疗效。

1.4 统计学分析 应用SPSS 13.0统计学软件对年龄、性别、手术入路、腰椎ODI评分及腰腿VAS评分情况进行统计学分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

本组共发生术后残留26例,残留发生率8.25%。女9例,男17例;全部为单节段病例,L5S1节段10例,L4~5节段16例;椎板间隙入路7例,侧方入路19例。前100例患者有14例残留,其中2例临床疗效差,经过脱水、抗炎、止痛等处理,下肢疼痛仍然较明显,1例在术后2周行二次内镜手术,1例不愿再手术,其他12例临床疗效无明显影响;第101~200例患者有6例残留,未明显影响临床疗效;第201~315例患者有6例残留,1例术后2周行二次内镜手术,其他5例临床疗效无明显影响。残留组和无残留组的性别、年龄、手术入路、术前腰椎ODI评分及术前腰腿VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组术后腰椎ODI评分及术后腰腿VAS评分比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 残留组及无残留组情况比较

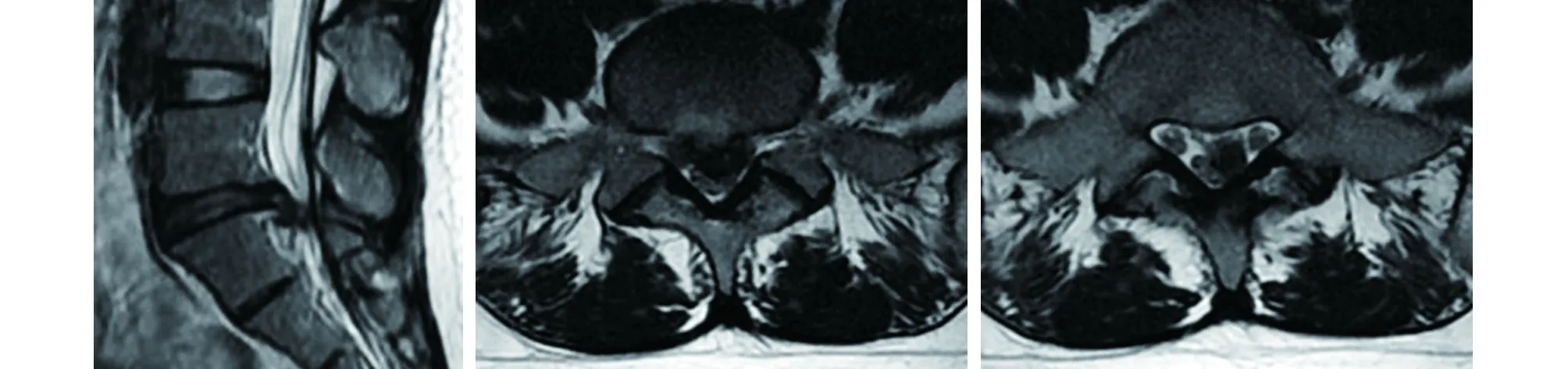

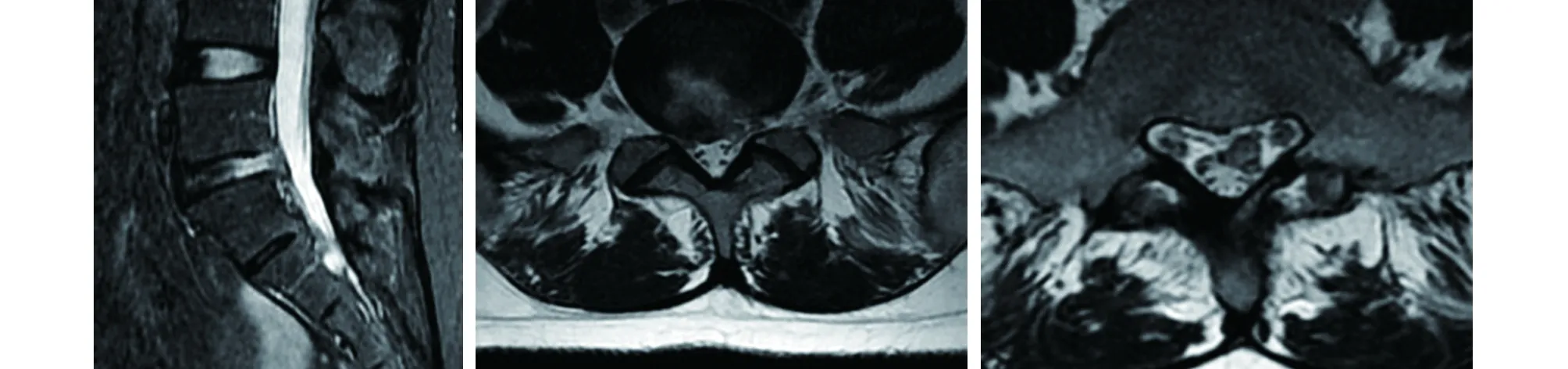

典型病例为一28岁女性患者,腰痛伴左下肢放射痛1个月入院,入院时左下肢直腿抬高试验30°阳性,左下肢肌力正常,左侧小腿后侧及足底感觉减退。诊断为腰椎间盘突出症(L5S1)。入院后第3天行经椎间孔入路内镜下腰椎间盘摘除术,术后腰痛明显缓解,左下肢放射痛消失,左下肢肌力正常。术后3 d复查核磁提示少量髓核碎片残留,但不影响临床疗效。手术前后影像学资料见图1~2。

3 讨 论

经皮脊柱内镜又称为椎间孔镜、侧后路镜、脊柱内窥镜,其手术疗效与传统开窗及MED疗效类似,但在安全性、精确性、创伤性、术后恢复时间等方面比传统开窗及MED更有优势[1-3]。尽管经皮脊柱内镜具有很多优点,但由于手术视野有限、术中出血导致视野不清、术中探查不彻底等原因,容易出现术后髓核残留,这也是导致术后疗效欠佳的主要原因之一,目前已经有很多临床报道[4-5]。

图1 术前核磁示L5S1间盘中央偏左突出及椎管内向下脱出游离

图2 术后3 d复查核磁示L5S1突出及脱出髓核绝大部分摘除,少量游离碎片残留

我们随访研究了315例患者,发现有26例术后残留,总体残留率8.25%。残留率较高可能与我们术后立即复查影像有关,有的研究者术后3个月再复查影像,很多残留碎片已经吸收,残留率相对较低。残留患者在开展手术的早期较多见,我们前100例患者发生了14例残留,可见术后残留与早期手术经验不足密切相关。经皮脊柱内镜手术与传统脊柱开放手术不同,手术视野、术中操作与传统手术均有明显差异,既往的研究已经发现,经皮脊柱内镜手术学习曲线陡峭[6],至少需要30例手术经验的积累才能度过学习曲线。实际上,由于腰椎间盘突出类型的不同,合并钙化、终板离断症、侧隐窝狭窄、发育性椎管狭窄等情况的差异,手术操作中有很多细节技巧,还要精通经皮脊柱内镜,30例是远远不够的,需要大量病例经验的积累才能处理各种不同病情。

手术经验不足是发生术后残留的主要原因。术前影像学研究不足、术中出血导致视野不清、探查不彻底、髓核高度游离等也是发生术后残留的原因。经皮脊柱内镜是微创技术,要求操作精细,靶点技术[7]完美体现了本技术的微创特点;为达到精确减压的目的,术前应该充分研究X线、CT及MRI,明确腰椎间盘突出的类型、位置及是否合并钙化、侧隐窝狭窄等情况;术前影像学研究不足,对病情的精确诊断出现误差,术中置放工作通道的位置就会出现偏差,容易出现髓核遗漏、减压不到位等情况。术中出血导致术野不清也是残留的具体原因之一,半椎管技术[8]及杨氏脊柱内窥镜系统(Yeung endoscopic spine system,YESS)[9]的工作套管偏向椎间盘,术中出血极少;而经皮椎间孔内窥镜脊柱系统(transforaminal endoscopic spine system,TESSYS)技术[10]及经皮椎板下内镜手术系统(underlaminar endoscopic surgical system,ULESS)技术[11]由于操作完全在椎管内,术中相对容易出血,有时提高水压、射频等方法均无法完全止血,就会出现镜下视野不清,从而容易出现残留。术中探查不彻底是术后残留的另一具体原因,既往的文献研究对手术疗效报道较多,对手术技巧研究不足,特别是手术的结束标准,目前尚缺乏统一认识。术中直腿抬高试验、镜下无突出游离髓核、神经根恢复类圆形及神经根随水压波动等指标[5,12]经常被用来指导手术的结束,术中直腿抬高试验具有不确定性,而镜下无突出游离髓核、神经根恢复类圆形及神经根随水压波动比较客观、直接,为达到这一标准,镜下必须彻底探查神经根周围,探查不彻底就容易出现髓核残留。髓核高度游离与术后残留也有一定的相关性,既往文献研究发现[13],髓核游离到I区,手术优良率75%,髓核游离到Ⅳ区,手术优良率80%;侧方入路手术时,由于置放工作套管的限制,只能看到高度游离髓核的一部分,无法看到全貌,如果游离髓核由数块碎片组成,就容易出现残留。

发生髓核残留的患者总体疗效差于无残留患者。从我们的研究来看,残留组与无残留组的术后ODI评分及下肢VAS评分比较差异有统计学意义。在早期手术学习阶段出现的残留,由于手术经验不足,减压不彻底,术后往往伴有下肢疼痛症状,个别严重的患者可能需要二次手术,严重影响手术疗效。当熟练掌握这一技术以后,也无法完全杜绝残留,但这一阶段发生的残留,由于达到了手术的结束标准,残留物较小或残留物没有压迫神经根,往往不伴有下肢疼痛症状,术后无需特殊处理,对手术疗效无明显影响。

总体来说,经皮内镜下腰椎间盘摘除术后残留并不罕见,手术经验不足是残留发生的根本原因,可以分为有症状残留及无症状残留。残留患者的总体手术疗效欠佳,个别患者则需要二次手术。